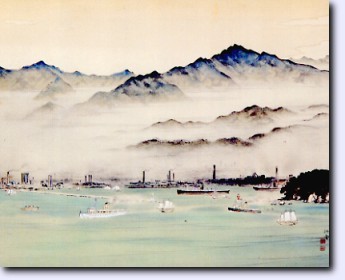

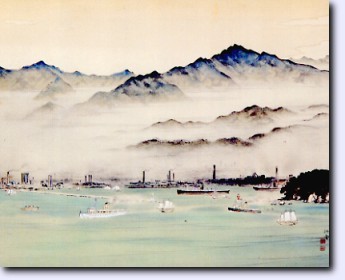

新居浜港住友工場全景(開坑250年記念・昭和15年)武田耕雪作

| 年 代 | 出 来 事 |

|---|---|

| 寛永13年 1636 | (~寛永20年頃) 立川銅山開坑 |

| 貞享 4年 1687 | 三嶋村祇太夫、別子銅山を試掘 |

| 元禄 3年 1690 | 足谷(別子)銅山を検分、銅山請負稼行出願 |

| 元禄 4年 1691 | 5.9 別子銅山請負稼行認可、 8.1 採鉱開始、 10.12 製錬に着手 |

| 元禄 5年 1962 | 立川銅請負稼行 |

| 元禄 7年 1694 | 別子大火災 132人焼死 |

| 元禄 8年 1695 | 別子大和、立川大黒の両間歩内で抜合い |

| 元禄 9年 1696 | 5か年継続稼行出願、許可 |

| 元禄11年 1698 | この年、別子産銅量、明治以前の最高を記録 |

| 享保 6年 1721 | 「予州別子銅山へ家法之品書」制定、代官石原新十郎支配下の伊予幕領が松山藩御預り所となる |

| 享保12年 1727 | 立川銅山、京都糸割符仲間から大坂屋永次郎に譲渡 |

| 享保15年 1730 | 水抜き普請と探鉱の助成として拝借米9000石出願、許可 |

| 元文 3年 1738 | 立川銅山稼人 170人離山騒動 |

| 寛延元年 1748 | 別子火災、下財小屋など多数焼失 |

| 宝暦 5年 1755 | 別子・立川御用銅定高72万斤となる。普請料銀300貫目拝借、以後増銅の褒美銀15貫目を支給される |

| 宝暦12年 1762 | 泉屋吉左衛門による別子・立川両銅山一手稼行出願、許可 |

| 明和 5年 1768 | 風水害発生、被害甚大 手当銀75貫目増額、翌年から計90貫目支給 |

| 安永 5年 1776 | 寛永水抜完成 |

| 天明 5年 1785 | 稼人騒動、流行病頻発、別子本鋪内に大涌水発生 |

| 天明 6年 1786 | 幕府から涌水手当銀200貫目拝借、以後幕府・松山藩から再三融資を受ける |

| 寛政 2年 1790 | 別子開坑100年記念祭挙行、 幕府余銅売上げを命ず |

| 寛政11年 1799 | 地売り銅売上げ開始、御用銅4万斤増額 |

| 寛政12年 1800 | 銅山改革、支配人更迭、勘定仕法や掛板の制定 |

| 文化元年 1804 | 阿波藩からの訴えにより、幕府、銅水被害を調査、 風水害発生、被害甚大 |

| 文化 3年 1806 | 災害復旧のため手当金8000両拝借、以後同様の名目でたびたび融資を受ける |

| 文政 8年 1825 | 別子本鋪内に大涌水発生、翌年から地売銅売上げ中断 |

| 文政 9年 1826 | この年以降、欠損を出すなど経営不安定 |

| 天保11年 1840 | 別子開坑150年祭挙行 |

| 天保14年 1843 | 別子銅山休山願を松山藩・銅座に提出、御用銅値段100斤に付、銀172匁に引き上げ、再値上げを出願 |

| 弘化 2年 1845 | 御用銅値段214匁余に引き上げ(翌年から純利益を計上) |

| 安政元年 1854 | 安政の大地震により三角水没、翌年4月の地震も水没に拍車 |

| 元治元年 1864 | 別子地売銅値段697匁余に引き上げ、幕府、代銀を金(1両60匁)で支払うと通達 |

| 慶応元年 1865 | 御用銅値段756匁余に引き上げ |

| 慶応 2年 1866 | 幕府、長崎御用銅の廃止を通達、以後別子銅は地売銅として銅座買上げになる |

| 慶応4年/明治元年 | 立川精銅場竣工、小足谷疎水道の開鑿開始 |

| 明治 2年 1869 | 立川精銅場操業開始、 黒色火薬の採鉱実験成功 |

| 明治 4年 1871 | 広瀬支配人、工部省鉱山掛として生野鉱山に出仕、御雇外人コワニェに指導を受ける |

| 明治 5年 1872 | 別子改革実施、 坑外に鉱石運搬用の鉄軌道敷設 |

| 明治 6年 1873 | フランス人技師雇用の件につき、リリエンタール商会と仮契約調印、6月ルイ・ラロックを紹介される、 月給・等級制の採用、この年別子鉱山と称するようになる |

| 明治 7年 1874 | ラロック赴任、 産銅100万斤(600トン)を突破 |

| 明治 9年 1876 | わが国初の沈殿銅試作に成功、 東延斜坑の開鑿に着手 |

| 明治12年 1879 | 別子鉱山職制・規則各制定、 産銅150万斤を突破 |

| 明治15年 1882 | 第一通洞開鑿に着手(ダイナマイト本格使用)、立川精銅場でコークス混用実用化 |

| 明治17年 1884 | 小足谷疎水道貫通 |

| 明治18年 1885 | 弟地(筏津)坑の採鉱・製錬事業起業に着手 |

| 明治19年 1886 | 第一通洞貫通 |

| 明治23年 1890 | 別子開坑200年祭挙行、 産銅300万斤突破 |

| 明治24年 1891 | 複式高架索道竣工(端出場-石カ山丈間)、 立川精銅場の丁銅吹きを全廃し新居浜製錬所でKS銅製出 |

| 明治26年 1893 | 別子鉱山鉄道下部線(下部鉄道)新居浜-端出場間竣工、上部線角石原-石ケ山丈間竣工、新居浜製錬所本格稼動、 産銅400万斤突破 |

| 明治27年 1894 | この年石炭・コークスの消費量合計が木炭消費量を上回る |

| 明治28年 1895 | 産銅500万斤(3000トン)突破 |

| 明治30年 1897 | 四阪島製錬所建設に着手(明治37年竣工) |

| 明治32年 1899 | 台風による大水害、死者513人、施設に壊滅的な打撃、 産銅600万斤突破 |

| 明治33年 1900 | 新居浜製錬所大煙突竣工、 綿火薬と黒色火薬を併用、陸軍製桜印ダイナマイト採用 |

| 明治34年 1901 | 採鉱課機械工場に小型発電機設置、電灯使用開始(ランプ、カンテラに代わる) |

| 明治36年 1903 | 第一通洞の照明を石油灯から電灯に |

| 明治38年 1905 | 四阪島製錬所、本格操業開始、 四阪島対岸から煙害の声起こる、 東平選鉱場完成 |

| 明治40年 1907 | 別子山中で暴動発生( 同年、足尾、生野でもストライキ、暴動発生) |

| 明治41年 1908 | 坑内労働8時間、坑外労働12時間に、 日浦通洞の開鑿に着手 |

| 明治42年 1909 | 四阪島製錬所煙害問題につき、尾道会議開催(協議不成立) |

| 明治43年 1910 | 四阪島製錬所の煙害に関し、第一回の賠償契約設立 |

| 明治44年 1911 | 日浦通洞開通、東延斜坑復旧、別子鉄道上部線廃止、大立坑の開鑿に着手 |

| 大正 2年 1913 | 坑内作業用種油灯に代え、アセチレン灯使用 |

| 大正 3年 1914 | 四阪島製錬所六本煙突完成(大正6年使用停止) |

| 大正 4年 1915 | 大立坑、第四通洞準に到達、第四通洞貫通、 女子鉱夫の雇用廃止、 別子式削岩機、外国製にとってかわる |

| 大正 5年 1916 | 採鉱本部を東延から東平に移転、筏津坑の探鉱に着手 |

| 大正 8年 1919 | 実働8時間制(坑口8時間制)実施 |

| 大正 9年 1920 | 四阪島製錬所、別子特有の当吹き法廃止、錬銅工程はすべて転炉に、 9番坑道準以下でシュリンケージ採鉱法を実施 |

| 大正10年 1921 | 人員整理実施 |

| 大正14年 1925 | 初めてダイヤモンド試錐と電気探鉱実施、労働組合員ら71人解雇 |

| 大正15年/昭和元年 | 2月、別子争議団、石ケ山丈貯水池・水路と大保木発電所水路破壊、争議解決、3月組合解散 |

| 昭和 2年 1927 | 2月東斜坑完成、7月別子鉱業所、住友別子鉱山㈱として独立 |

| 昭和 7年 1932 | 10月、東延斜坑で火災発生、 40日間にわたり採選鉱操業休止、消火後東延斜坑廃止 |

| 昭和 8年 1933 | 翌年にかけて、東京大学の協力を得て別子鉱山の地質調査実施、探鉱計画立案 |

| 昭和 9年 1934 | 別子鉱山産全鉱石を浮遊選鉱に、これに伴い四阪島製錬所は全鉱石を焼結ののち溶鉱炉に装入 |

| 昭和10年 1935 | 東平-端出場間の索道完成、探鉱通洞開鑿に着手(昭和17年貫通)、新立坑の開鑿に着手(昭和15年完成) |

| 昭和11年 1936 | ほぼ全面的に削岩機に切り替え、手掘りほとんどなくなる |

| 昭和14年 1939 | 四阪島製錬所煙害問題、完全解決 |

| 昭和15年 1940 | 新居浜で別子開坑250年記念式典挙行、 新立坑完成 |

| 昭和16年 1941 | 筏津新坑完成 |

| 昭和20年 1945 | 8月終戦により生産休止、住友鉱業㈱は制限会社の指定を受ける |

| 昭和21年 1946 | 住友鉱業㈱、井華鉱業㈱に社名変更(この前後、住友系各社の社名変更相次ぐ)、別子復興運動始まる |

| 昭和22年 1947 | 坑内大火災発生(鎮火まで1カ月、殉職4人)、 別子復起業認可 |

| 昭和23年 1948 | 別子鉱山復興(下部開発)起業に着手 |

| 昭和25年 1950 | 井華鉱業㈱金属部門をもって別子鉱業㈱発足、 定年、全社的に坑内50歳、坑外55歳に統一、 職階制実施、 別子鉄道電化完成、 この年までにタングステンカーバイトビット(イゲタロイ)に切り替え |

| 昭和27年 1952 | 別子鉱業㈱、住友金属鉱山㈱に社名変更 |

| 昭和28年 1953 | 四阪島製錬所、半生鉱吹き操業開始、 別子鉱山、ローダー、ジャンボ導入などにより機械化掘進システムの定着を図る |

| 昭和29年 1954 | 別子鉱山上部・中部開発起業に着手、 四阪島、生鉱吹きに全面転換 |

| 昭和30年 1955 | 別子鉱山復帰起業完成 |

| 昭和33年 1958 | 筏津下部開発起業に着手 |

| 昭和35年 1960 | 大斜坑の開鑿に着手(38年計画変更)、 坑内庸員制度実施 |

| 昭和36年 1961 | 30番中坑道準で富鉱帯に着脈 |

| 昭和38年 1963 | 筏津下部開発起業完成、第二次下部開発起業に着手、 新居浜精銅工場、電気銅月産能力5800トン |

| 昭和39年 1964 | 第一生産部(別子鉱山)を中心とした機構改革実施、組織規定制定 |

| 昭和40年 1965 | 四阪島製錬所、溶錬能力日量380トン、 坑内勤務者の定年、53歳に延長、 シールド枠採鉱法実用化 |

| 昭和42年 1967 | 四阪島製錬所、溶錬能力日量500トン、 新居浜精銅工場、電気銅月産能力7000トン |

| 昭和43年 1968 | 別子鉱山、東平坑休止 |

| 昭和44年 1969 | 大斜坑完成 |

| 昭和45年 1970 | 退職年金制度制定、 中部坑終掘 |

| 昭和46年 1971 | 四阪島製錬所、溶鉱炉3炉吹きを1炉に、転炉3炉稼動を1炉に |

| 昭和47年 1972 | 7月、別子鉱山操業終結に関する協議成立、 基安坑終掘、 9月30日下部坑操業終掘、 10月30日住友家家長住友吉左衛門、別子鉱山を訪れ別れを告げる |

| 昭和48年 1973 | 3月31日別子鉱山、筏津坑終掘、この日をもって別子閉山、5月8日閉山報告祭挙行 |

| 昭和49年 1974 | 別子鉱山、採石事業開始(昭和51年9月廃止) |

| 昭和50年 1975 | 別子銅山記念館開館、 別子鉄道港線廃止 |

| 昭和51年 1976 | 四阪島製錬所、銅製錬の操業終結 |

| 昭和52年 1977 | 別子鉄道廃止 |

備考:以降も東予製錬所は製錬、電気銅の生産を続ける。平成2年(1990)は、別子開坑300年記念式典が挙行された。