★作家、水上勉の「土を喰う日々」(新潮文庫)は、四季折々の山野の幸を肴に、自然に囲まれた暮らしぶりや思い出などを綴った本だ。氏は少年時代に禅寺の侍者を務めたことがあった。湯のわかし方、火の焚き方、雑巾や箒の使い方、茶の入れ方、呑み方…諸事万般を、その生活の中で手ほどきされた。氏の精進料理の原点でもある。

寺の食事は、それぞれの季節にめぐりあった食材を、「畑と相談しながら」賄う。初めに献立が決まっているのではない。今、土に出ている菜を、畑を回って見繕ろい、それから料理に工夫する。旬の食材を喰うことで、禅者もまたしっかりと土に結びつくのだ。

この本は、国民的グルメまんが(だった?)「美味しんぼ」で紹介されたので、多くの方がすでにご存知のことだろう。ここで取り上げたのは、「畑と相談する」という言葉が、鉱物標本についても真実だと思われるからだ。野菜と鉱物のアナロジーはいろいろと思いつくが、まずは、鉱物もまた土から生まれ、土に育まれた存在であり、私たちは標本を食する(愛でる)ことによって、日々の生きていく力を分けて戴くのである、といっておきたい。次に、採集にしろ、市場での購入にしろ、鉱物標本にもやはり旬がある。何かの偶然で発見された石、土木工事や鉱山開発によってその時だけ入手が可能な鉱物、かつて大量に産出したが今では入手し難いもの…しかし新しい産地が発見されて再び日の目を見たもの…。旬の鉱物は、多くの場合、私たちには入手が容易であり、安価であり、なにより新鮮な魅力(栄養)に満ちている。

「畑と相談する」を鉱物に照らした場合、畑は産地に、あるいは標本市場に置き換えることが出来よう。

★以上を前置きにして、今年の大阪ショーのレビュー。

4月27日から29日まで、大阪天満橋で恒例の鉱物ショー(石ふしぎ大発見展)が開かれた。早いもので今年で8回を数える。景況厳しい折柄よく続いていると思うが、一方で、鉱物趣味(というか鉱物ビジネス)もそろそろ土に根付いてきたのかもしれないと思う。こうしたショーは、一定の愛好者層と購買力があって初めて活気を保ち、定期的に続けていくことが可能となるのだから。採算の問われる商売を背負った中でいかに「石のふしぎの発見」を実現するかが、主催者の腕の見せ所だ。

初日の27日は約300人ほどが列を作って10時の開場を待った。たいへんな混雑ぶりだ。人の海をかき分けて前へ進もうとするが、目指すブースになかなか接岸できないことがしばしばあった。鉱物愛好家の一人として、この賑わいは嬉しいものの、やはりもっとじっくり標本を見たいところである。

★私はこのところ、いくつかの鉱物を探している。ありふれた銘柄ばかりなのだが、意外に巡り合わない。今回のショーでも探して回ったが、結局いずれも発見が叶わなかった。今は彼らの旬でないらしく、家康公を真似て、じっと時節の到来を待たねばなるまい。いつか座りしままに喰らいたいものよ。

鉱物ショーに行くと、よく店員さんに「○○○という石はありませんか?」と質問している方を見かける。しかし、たいてい在庫がない。私と同じで、ひと頃出回ったものを何かの本や図鑑で見て、自分も欲しいとお探しになっているのだろうが、標本というものは無いときには無いし、あっても売れ残りであまり質が良くなかったり、あるいはプレミアがついていたりする。どうしても欲しいものはそうやって求めるしかないが、いつかはツキがまわってくるさと昨日を蹴散らし、今が旬の標本を拾っていくのが、結局はいいコレクションを作っていく秘訣であろうと思う。そして経験的にいうならば、欲しい標本はいつか回ってくるものだ。中国のことわざではないが、出会いには時機と縁とがある。

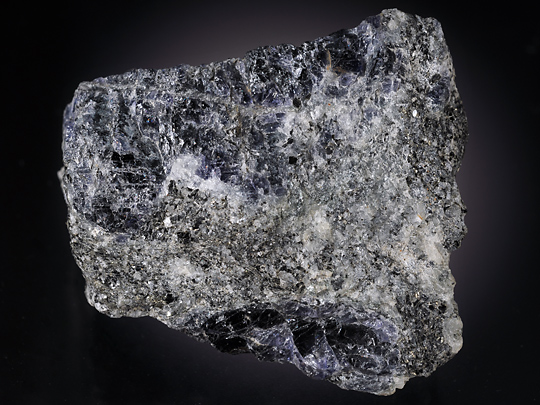

縁といえば、今回うれしい再会がひとつあった。ミャンマーのモゴックで採れるという、アイオライト(菫青石)である。左の写真の標本がそれで、雲母質の変成岩中に、ぽこんぽこんと塊が入っている。陽にかざすと、若々しいスミレ色に透けて見える。実はこの標本は昨年の新宿ショーで見初めていたのだが、持ち帰らずにしまった。以来、ああ、あの時に…と繰り返し念じていたら、ひとに攫われもせず無事に暮らしていたようで、この度はるばる下阪してきた。悠々たる蒼天よ、いつの日か所処在らん、とばかり(なんのこっちゃ)、連れて帰る。今日からここが君の家だ。一年近く売れずに残っていた娘はよく見ると美人なのに、世の人のテイストには合わないか、欲しいと思ったのは、どうやら私一人だったらしい。

★今年のショーで一番の旬だったのは、ブラジルの紅水晶だろう。透明な(白い)水晶の上にほんのり桜色の小さな結晶が群れている。破面を見ると、母岩となった水晶の表面を層状に覆っているのがわかる。透明度は低めだが、その感じが砂糖菓子のようで可愛らしい。値段も安い。よい。

それから、砂漠のバラ(デザート・ローズ)と呼ばれる石膏や重晶石の葉片状集合体が沢山出ていた。新産らしい。一説には、産地が砂漠の中なので、見つかると大量に産出し採集も容易だが、やがて砂嵐に埋もれてしまうのだという。バビルの塔みたいだ。

昨年の秋以来、日本にも入ってきたエレミヤ石(Jeremejevite)。淡青色の小さな柱状結晶が、ザクザク。まるでビーズのように、ひとまとめにプラスチック・バックに入っているのを見ると、さすがにバナナの叩き売りを連想せずにいられないが、実は非常に希産で、これまで入手の難しさで鳴らしてきた宝石鉱物だ。これも旬といえよう。

★インドの沸石類を扱うお店が−多分、初出展と思うが−、新鮮な透明魚眼石やサーモン色の束沸石の美しい標本を持ってきていた。安いので、ついつい手が出てしまう(下の写真-ギャラリーNo.441)。右端の魚眼石の結晶は3センチくらいあるよ。

緑色の輝沸石の大きな結晶もあった。手持ちの標本の倍以上のサイズで、値段は半分以下。ちと悲しい。

プーナ(現在は地名が変わっているんだっけ?)のカバンシ石。比較的大きめの束沸石と共産したリッチな新産品が、これまたお求めやすい価格で。高価なペンタゴン石が混じっていないか探してみたが、敵もそんなにヘボでない。

★変わったところでは、ミャンマーの蛍石。かなり高価だが面白い。長辺10センチくらいの楕円形の卵の形をしている。表面は擦り傷だらけで、そこらの河原に転がっている丸石と変わらない。ところが、照明に透かすと、ネオンぽい青紫色に見え、とても印象的だ。ただし天然のものかどうか、私は何ともいえない。母岩についたぶどう状の蛍石もあった。こちらも青紫色で、いかにもミャンマーだなあという感じ(ミャンマー産のサファイヤのイメージ)。淡緑色六面体の結晶もあったが、これはダルネゴルスクの蛍石に似た雰囲気をもつ。

一方、昨年大量に出ていたマダガスカルのめのうやモロッコのローズ石は、今年はもうブームが去ったのか、数が少なかった。その代わり、コバルト方解石の良品が再び回ってきた。数年前に出たスペインの青(というが実質は暗灰蒼色)水晶も、再び産出したらしく、いくつか並んでいた。中国の緑鉛鉱は、案外少なかった。ひと休み?

あと、各産地の水晶がずいぶん出品されていて、値段もそこそこだった。去る秋のレビューで紹介したロシアのニンジン色の水晶はある業者が沢山持ってきていたし、緑の水晶も出ていた。先の紅水晶といい、青水晶といい、今年は水晶の当たり年だろうか。

そんなこんなで、今回もたっぷり鉱物三昧の大阪ショーなのであった。

★ところで、世界には文字通り、土を喰う人々がいるらしい。以下はロシアの鉱物学者フェルスマンの受け売りだが、

土を食べる風習は、かつて世界中で行われていた。今でも各地に岩石愛食家がいる。岩石は彼らに満足感を与え、またとない珍味となっている。たとえば赤道アメリカ、コロンビア、ギアナ、ベネズエラには愛土家の種族がいて、土を食べ、ほかの食物がなくても困らない。

セネガルの黒人は故国ではとてもうまい緑色粘土を食べており、アメリカへ移住すると似たような粘土を懸命に探し求める。

フンボルト湾地方のパプア族はいくつかの岩石を食物にしている。

食土の風習は、イランでは日常生活の一部である。収穫の季節でさえ、ふつうの食品と並んで、マガラット産の粘土だとか、ギベフの粘土といった食べられる岩石が市場で売られている。マガラットの粘土は白く、脂っぽい触感があって、舌に吸いつく。住民たちは競ってこれを買い求めている。

旧時のイタリアでは、アリカと呼ばれる食物がたいへん普及していた。それは小麦と柔らかい泥灰岩を混ぜたものだった。泥灰岩はナポリ地区で採れ、食物に白さと柔らかさを与えるために加えられていた。

シベリアのオホーツク地方でも、以前ここに住んでいた種族の間で、粘土を入れた特別な食品があった。18世紀末の旅行家ラクスマンによると、この食物はカオリンと鹿の乳を混ぜたものから作られるという。それは別しての珍味であり、名だたる旅行家たちはみなそのご馳走をふるまわれたのだ。

というのだが、美味しいの? 本当に美味しいの?

(考えてみると、お塩を舐めるのだって、土を食べていることになるかも…)

※粘土を食べる人について、北海道の(平取:ビラトリの)アイヌがやはり土を食べていたことを、イザベラ・バードが「日本奥地紀行」に記している。それはパテのような粘土から作った濃いスープで、野生のユリの球根と一緒に煮て作る。粘土の大部分が底に沈んだ後に上澄みを汲み出したものを食する。この粘土を産する谷間をチエ・トイ・ナイと呼ぶ。「食べる土の谷」という意味だそうだ。

また「西洋事物起源」の注釈に、北欧の人々が食物にしばしば石英の粉末を混ぜて食べることが指摘されている。消化をたすけるためだという。また飢饉のときラップランドの人々は、数種の滴虫類の化石の珪質の殻を粉砕した樹皮に混ぜて食用にする、とエーレンベルクが報告しているという。この堆積物(珪藻土)は Bergmehl(山の食べ物)の通り名を持っている。(邦訳 I-P.298)

★おまけ 倶利伽羅名物の八重桜。花びらの色が濃くて、派手やかで綺麗。今年は4月の中旬に満開を迎えた。