ラクスマンと光太夫の出会い その2 →その1

−シベリアのラピスラズリ−

ロシア人のシベリア地方、あるいは極東地域への関心は、長い間もっぱら毛皮の獲得にのみあった。14世紀にはすでに一部のロシア人が毛皮獣を求めてシベリアに入り込み、民間レベルで原住民との交易を行っていたという。

16世紀の半ば、イギリスがロシアへの航路を開くと、それは国家プロジェクトとなった。重要な輸出品として毛皮が一躍脚光を浴びたためである。毛皮取引から上がる高収益に惹かれた商人たちは積極的に現地での買い付けや狩猟を企てた。なかでもイワン雷帝の後ろ楯を得たストロガノフ家は組織的なシベリア開発の先鞭を切り、オランダの船団にオビ河河口に至る北極海ルートの航路を開かせ、あるいはコサックの傭兵を雇って、カザンに拠るタタール勢力を抜くウラル山脈越えのルートを確立させた。

ロシアの版図は東方に大きく拡大し、オビ河下流に産する良質の黒テンはマンガゼーヤ(地名)と呼ばれて西ヨーロッパ市場でもてはやされた。

シベリア地方は起伏の少ない平坦な楯状地で、無数の水路が森林の中を網の目のように巡っている。開拓者たちはひとつの水路から別の水路へ自在に舟を陸送させつつ水系を辿り、毛皮資源を追って東へ北へと向かった。オビ河からエニセイ河へ、そしてレナ河流域へ。彼らは先々で柵または砦と呼ばれる冬営地を作って冬を越した。農民たちがその後を追い、耕作地を見つけて定着すると、柵が町になった。

17世紀の初めにはエニセイ河流域からクラスノヤルスクにかけて砦が造られていた。オホーツクの砦は1642年に、バイカル湖のほとりイルクーツクの砦は1661年に築かれた。バイカル湖方面への南下が遅れたのは、コサックたちがレナ河からカムチャッカにかけて棲息する高品質の黒テン(ロシアン・セーブル)を追って、主に北方を目指したためである。各地の原住民には一人あたり年1枚または2枚のテンの毛皮の納税が課せられた。毛皮税の徴収されるところ、これすなわちロシアの領土であった。

シベリア開拓の歴史は、一方的に仕掛けられた戦争、謀殺、圧制、原住民の跳散、使役と奴隷化、盛んな奴隷売買といった出来事に満ちている。当初ロシア政府は毛皮が国庫に入ってくる限り、入植者たちの専横には注意を払わなかったが、内乱があまりに烈しくなると、原住民の中から有力者を選んで統治を委ねる懐柔政策を打ち出した。それにしても、毛皮税から上がる貿易収入は17世紀の半ばには国家歳入の3分の1を占めるほどであった。徴税の厳しさもまた推して知るべしであろう。

こうした状況は当然ながら毛皮獣の乱獲を招き、半世紀の間に捕獲数が半減した。テンの代わりに赤狐の毛皮を、それさえ得難くなると金銭での納税も認めざるを得なくなった。(⇒参考1)

狩猟の場は極東地方のカムチャッカからベーリング海峡を越えてアリーシャン列島へ、さらに北米大陸へと漸移していった。一方シベリア地方の経営は、農地や鉱産資源の開発、中国との官営貿易といった側面に比重が移っていった。

18世紀の前半は、シベリアから北米大陸にかけての広範な地域、水域で科学的な探検調査が断続的に行われた。ベーリングを隊長とする探検隊が活躍したのはこの頃で、地理、民族、文化、歴史学上の大きな成果を得た。

彼らが発見したアリューシャン列島からカムチャッカにかけての一帯は毛皮の宝庫であった。1743年にこの海域にやって来た最初の狩猟船団は、ラッコ1200頭、北極狐4000頭を収穫した。

光太夫らがアムチトカに漂着した1783年は、17隻の大型船が活動し、すでに列島中央部のラッコを獲り尽くして、主な漁場は北アメリカの海岸方面に近づいていたという。またロシア商人の毛皮会社が列島を舞台に大々的な買付けを行っていた。毛皮採集団の派遣は1743年から1799年の間に100回以上を数え、国庫に納められた毛皮は800万ルーブリに上った。

一方イルクーツクの消息を述べれば、17世紀には毛皮が経済の中心で、採集ではヤクーツクに、商業上の取引ではネルチンスク、エニセイスクに遅れをとっていたが、18世紀に入ると地理的な優位から商業と製造業が伸展した。1727年のキョフタ条約後は清国との官営貿易の中継地となり、1756年からは定期市が開かれ、カムチャッカやアリューシャン列島の毛皮の集散地として多くの商人を引き寄せた。

1760年代に大陸横断道路、いわゆるモスクワ街道が完成すると、モスクワからイルクーツクに至る街道を大量の物資が往来するようになった。やがて大勢の流刑囚がシベリア各地に送り込まれることになる。

ちなみに清国との貿易は当時ロシアの毛皮と清国の織物が主役であったが、19世紀以後はロシアの織物と清国の茶に替わる。

ラクスマンと光太夫が出会ったイルクーツク及びシベリアの時代背景はおおよそ上記のようなもので、光太夫は毛皮の買付けと狩猟のためアムチトカ島に派遣されたロシア人たちの世話を受けた後、ニジニカムチャッカ→オホーツク→ヤクーツクと、ロシア人が毛皮を求めて入植した町を経巡ってイルクーツクに辿りついたのであり、帝国の7等文官ラクスマンは、18世紀初以来の国家プロジェクトであった学術探査の流れを継ぎ、鉱物調査官としてイルクーツクに赴任していたのである。

ここでラクスマンの経歴を補足しておこう。エリク・ラクスマンはフィンランド東部の商家に生まれたフィンランド人である。家庭の事情によって正規の大学教育は受けられなかったものの、植物や鉱物の専門知識を独学で身につけた。1761年ペテルブルグに移り、サンクト・ペトリ学校で自然史の教鞭をとった。後に牧師になり、64年、シベリアのバルナウルにある教区の司祭に選任された。このことが彼の才能と生来の情熱に火をつけるきっかけとなった。

ラクスマンはシベリアの手つかずの自然に深く魅せられ、博物学的興味から植物、鉱物、動物等の標本を熱心に集めた。やがて学者としての名声を得てペテルグルクに戻り、ロシア科学アカデミーの経済学と化学の教授に任命された。

しかし原野への想いは絶ち難く、3年後の1773年、再びシベリアに戻って、ネルチンスク鉱山の副所長を務めた。イルクーツクに落ち着いたのはその後、1784年のことである。イルクーツクでは鉱物調査の傍らガラス工場を経営し、木炭灰(炭酸カリウム)に代えてグラウバー塩を使った新しい溶融ガラスの製造法にも精力を傾けた。

前回紹介したように、ラクスマンはシベリアで透角閃石やバイカライト(透輝石の一種)など、さまざまな鉱物を発見したが、個人的な思い入れを言えば、ラピスラズリはその白眉であろう。

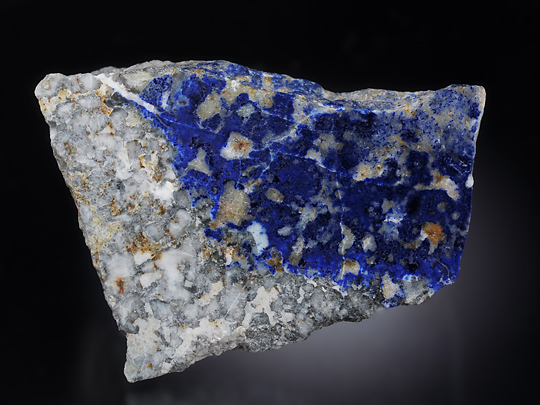

井上靖の作品では触れられていないが、彼は光太夫と出会う3年前の1786年、バイカル湖の西を流れるスルジャンカ川の岸辺で青く美しいラピスラズリを発見した。

イルクーツク、マロビストリンクコエ産のラピスラズリ

(右側3分の2は研磨面)

折りしも皇帝エカテリーナ2世は、バダフシャンの特産物として名高いこの貴重で高価な石に関心を持ち、中国を通じて買い付けるようイルクーツクの文官に特命を発したばかりであった。その矢先、シベリア産のラピスラズリを積んだ荷馬車が帝都ペテルブルクに到着したのである。

サイモノフ将軍はラクスマンの発見を恭しく女帝に奏上し、感動したエカテリーナ2世はラピスラズリ採掘を開始する資金として国庫から3000ルーブリを支給させた。そして1787年にはイルクーツクから早くも20ブード(約320Kg)の原石が都に送り出されたという。

夏の離宮があるツァールスコエ・セロ(皇帝の村)では、87年から88年にかけて、女帝のための風呂が製作されていた。ロシア最初のラピスラズリは村の職人の手で慎重に磨かれ、この浴室の敷き張りに使用された。その様子をフェルスマンは次のように描写している。

ラピスラズリはおもにホールの壁の低い箇所を張るため、また暖炉、枠、暖炉上の鏡、扉の框にために利用された。白や灰色のある優美な青いラピスラズリ、ところどころにはすみれ色のもの、雲母に方解石やまわりに鉄サビを散らした黄鉄鉱などを含むもの−すべて鋭い変化をやわらげ消すために巧みに選ばれ、考えられている。これこそが石の美しさを構成している。しかし、まさにこうした含有物、色調のやわらかさ、色彩の多様さが、のちになるとロシアのラピスラズリの欠点とみなされ、評価がさがったのだった。扉のパネルや框の敷張りを注意してみれば、職人の手に資材がどんなに少なかったか、またかけらの一片一片をどれほど注意深く利用しなければならなかったか、容易に知れるだろう。

こうして貴重な石片を集めて作られた浴室であったが、エカテリーナ2世は、やがてこの細工に飽いてしまったらしい。

「私、やっぱりバダフシャンの明るい石の方がいいわ」と仰せになったという。シベリアのラピスラズリには、青色がやや暗みを帯びる傾向があったのである。

余談ながら、ペテルブルクから22露里離れたツァールスコエ・セロの宮殿は、後にエカテリーナ宮殿と呼ばれ、部屋全体を琥珀で飾った「琥珀の間」があったことでも知られている。この部屋は彼女の私室であった。

ラピスラズリを張った「瑠璃の間(ライオン・ホール?)」が今でも残っているかどうか、私は知らない。

さて。ラクスマンと光太夫はその後どうなったか。

二人はモスクワ街道を駅馬車に乗ってひた走りに走り、わずか30余日でペテルブルクまでの行程を走破した。そして都に着くとすぐに改めて嘆願書を認め、ラクスマンの伝手で政府の高官ベズボロドコに提出した。ベズボロドコは女帝の寵臣であった。

ここで言っておかなければならないが、ラクスマンは、ただ光太夫たちが可哀相だから帰国させてやってくれ、と嘆願したわけではない。漂流民を母国に送り届けることは、オランダ以外の国に鎖国を堅持している日本に対して、大国ロシアの国威と温情あふれる寛容さとを示す絶好の機会であり、こうした形で幕府と接触を持つことが将来の通商関係を開く糸口になるだろうと堂々と進言したのである。

この言葉はまた彼自身の希望でもあった。彼の師ツンベルクが長崎に留学して著した「日本植物誌」等、オランダの書物によってかねてから日本に興味を抱いていたラクスマンは、訪日を強く願っていた。光太夫との結びつきはその長年の夢の実現に近づくものであった。

今回の嘆願はベズボロドコから外国人関係の役所を司るウォロンツォーフを通じて漸く女帝に届いた。

同年6月、ついにツァールスコエ・セロの宮殿において、光太夫はエカテリーナ2世に拝謁を許された。

拝謁は光太夫が一生涯忘れることのない印象的なものであった。豪華で広壮な宮殿、玉座のある大広間まで果てしなく続くかと思われた通廊−それは房のひとつひとつが贅を尽くし意匠を凝らした部屋の繋がりであった−、華美な服装に身を包んで居並ぶ高官たち、そして強大な帝国を統べる活力に溢れ威厳に満ちた女性の皇帝…。しかし光太夫はエカテリーナの下問に自分でも不思議なほど的確に答えていった。

この辺りは「おろしや国酔夢譚」のクライマックスだから、私としては、皆さんに是非原著をお読みになるようお勧めしたい。

拝謁の首尾は上々で、光太夫からもっと詳しい話を聞くべく、2度目の拝謁が行われたほどだった。しかし帰国については何の言葉も下されなかった。

9月に入ると女帝は再びペテルブルクの宮殿に還っていった。同じ頃、ラクスマンも都に戻ったが、光太夫は彼の勧めで、そのまま村に残り沙汰を待った。彼は落ち葉の雨が降る森の中を毎日歩き回った。それ以外の時はこの国で見聞きしたことを記録するために机に向かった。

月の終わり、突然ラクスマンから都に来るようにと連絡があった。彼に会うといつもと少しも変わらない態度で、29日にベズボロドコ邸へ来るよう呼び出しがあったと言った。どういう用件か自分は何も知らないから、お前自身の耳で聞いてくるがいいと言う。

その日、指定された時刻に邸へゆくと、長い間待たされた後で部屋に入ってきたのはベズボロドコでなくウォロンツォーフだった。ウォロンツォーフは立ったままで、

「願いにまかせて、日本漂民は生国日本への帰国を許されることになった。」と告げた。そして、皇帝は6月28日にツァールスコエ・セロで貴殿を引見した時、すぐにオホーツクへの護送を命じられたが、船の用意が調ったので、この度の発表になったと説明した。

光太夫は、頭がぼうっとなって何も考えられなくなった。ツァールスコエ村で、ともすれば絶望的な気分に苛まれながら森を歩き回っていたとき、すでに彼の帰国は計画され、その準備が着々と進められていたのだ。

光太夫は酔ったような足取りで宿舎に戻り、ラクスマンの部屋へ入った。

ラックスマンは机に向かっていたが、立ち上がると、

「お前さんにとって、今日は満足な日であろう。わしにとっても、また満足な日である。」

そう言って、光太夫に近づいて来るや、いたわるように光太夫の肩を軽く叩いた。光太夫は罪人が罪を詫びるような恰好でうな垂れて立っていた。そしてラックスマンの手が肩から離れた時、右腕を眼のところへ持って行った。

11月の終わりに光太夫はラクスマンと共に都を発ち、モスクワ、ニジニ・ノブゴロド、エカテリンブルクを経て、翌月23日の夜イルクーツクに戻った。一年ぶりに凍結したアンガラ川を見た彼は胸がつまるのを覚えた。ロシアとふるさとの伊勢と、どちらが自分にとって大切であるか分からない気持ちになった。

ラクスマンの進言通り、ロシア政府は漂民を日本に送り届ける傍ら、通商を開くべく使節の派遣を準備した。ラクスマンは自分が行きたかったに違いないが、彼の次男アダム・ラクスマンが選ばれ、その任に就いた。ラクスマンはオホーツクまで光太夫らを見送り、半月ほど共に過ごした後、一行をアダムに委ねた。ちなみに彼はオホーツクでも夥しい量の鉱物と植物とを採集した。

1792年9月13日、光太夫ら3人の漂流民を乗せた船は合砲を合図にとも綱を解き、河口を離れて静かに海に出ていった。3人というのはこの時まで生き残った5人のうち、ロシアで洗礼を受けた2人がイルクーツクに留まったからである。

同月26日、エカテリーナ2世号は北海道東岸の沖合いに入って投錨した。

一行は幕府に献上するための鮭を採りに松前藩から派遣されている役人や商人に会い、勧められて根室の港に入った。ここで冬を越したが、その間に仲間をもう一人失った。

翌年の春、光太夫らは松前に行き、そこで幕府の役人に引き取られて、江戸へ送られた。些事に亙る取り調べを受けた後、番町明地薬草植付場に居宅をあてがわれ、月々手当金を与えられることになった。こうして日本に帰ってきた2人は終生江戸に留まらねばならず、ついに伊勢の土を踏むことはなかった。

アダム・ラクスマンは松前で幕吏と会見し、漂民還送の礼として将軍家より米100俵を贈られた。シベリア総督名義の国書は受領を拒否された。長崎以外の場所で異国からの公文書を受け取ることは国法に反するからだという。代わりに長崎入港の許可証を与えられ、修好通商関係の取り決めを望むなら、長崎までの自由航行を認めるとの保証を受けた。

アダムは一応これで使節の任は果たされたと考え、松前を出ると長崎には向かわず、まっすぐオホーツクに帰った。

アダムが日本から帰ると、ラクスマンは早速報告書を都に送り、1794年の春、息子と共にペテルブルクを訪れた。再び日本へ使節を送ることを提案するためである。提案は賛否両論で迎えられたが、最終的にラクスマンが個人の資格でカムチャッカから日本へ赴くことで決着した。

年が明けると彼は念願の日本行きを果たすため、冬のシベリア街道を東に向かったが、西シベリアのトボリスク付近で病に倒れた。吹雪の唸る声を耳にしながらラクスマンは息を引きとった。

その翌年の11月、エカテリーナ2世が崩御した。アダムの持ち帰った許可証は政府の大きな金庫の中に大切に仕舞いこまれたまま、ついに日の目を見なかった。

ラクスマンが日本を訪れていたら、どんな鉱物を見つけていただろうか。鉱物愛好家はただ夢想するばかりである。

付 記:文中の日付は原則、「おろしや国酔夢譚」に拠った。

付記2: 1露里=1,067m

参考1:「シベリアの黒テン猟師が獲物を捕らえた場合には、誰もそれを見ることは許されず、捕らえた動物の品定めでもしようものなら、もう一切とれなくなってしまうと信じられている。黒テンは遠くモスクワで自分たちについて語られたことでも聞くことが出来るものだ、と一人の猟師はその信仰を述べたという。彼が言うには、今日黒テン猟がこのように不振を極めている主な理由は、何匹かの生きた黒テンがモスクワへ送られたことによるものである。黒テンはその地で、おかしな動物だと驚きの目をもって見られたのであるが、これに我慢がならなかったわけである。彼の申し立てたところによると、黒テン猟の減った他の原因は、小さいことではあるが昔より世の中がずっと悪くなり、今日では猟師が自分で捕らえたものを共同の猟物には加えないで、そのままかくしてしまうようになったことである。これも黒テンにとっては我慢のならぬことであった、と彼はのべた。」 (フレイザー 「金枝篇」 4-89) 戻る