鉱物学者ラクスマンと漂流民大黒屋光太夫の出会い →その2

−「おろしや国酔夢譚」の世界から−

江戸時代も半ば、伊勢国白子の浦を出帆した千石船神昌丸は、廻米や木綿、薬種などを積んで江戸へ向かう途中、駿河沖で時化に遭った。8ケ月に亙って海上を彷徨った末、はるか北方、アリューシャン列島のアムチトカに漂着した。1783年7月のことである。島には風体異様な島民に混じって毛皮の買付けに派遣されたロシア人たちが暮らしていた。船頭大黒屋光太夫ら16人の乗組員は、彼らの庇護を受けて仮の生活を始めることになった。しかし厳しい冬の寒さに、一人また一人とあたかも櫛で梳くかのように倒れてゆき、春を迎えることの出来た仲間は10人に過ぎなかった。

いつか故郷に帰るべし。そのためには生き抜かねばならない。残った者たちは、まず言葉を覚えることから始め、進んで島民と共に働き、島の生活に次第に溶け込んでいった。

ロシア人たちによれば、3年の年季が明けると本国から迎えの船が来る、光太夫らは彼らとともにロシアに運ばれることになるだろうという。ともかくそこへ行って、その上で帰国の方便を立てるより仕方がない。そう覚悟を決めた。

島で3度目の正月を迎えた年の7月、ついにロシアの船が来た。ところが停泊地を探している間に岩礁に乗り上げ、大破してしまった。次の船は早くても3,4年、へたをすると何年、何十年も来ないかもしれないという。光太夫らはロシア人と協力して、残骸を回収し、自ら船を作ってロシア本土へ渡ることを企てた。

ほぼ一年かけて船が完成した。一行は4年間住んだ島を後にし、1ケ月と5日の航海を経て、カムチャッカ半島の東岸に辿り着いた。政庁のあるニジニカムチャッカに入り、長官オルレアンコフの下に身を寄せた。だが事態はこれでいっこうに良くならなかったのである。

ロシア帝国はシベリア政策として、1782年にイルクーツクに総督府を設置し、その下にイルクーツク、ヤクーツク、ネルチンスク、オホーツクの4州を配して、それぞれに知事をおいたばかりだった。ニジニカムチャッカはオホーツク知事の管轄に入り、その指図を受けなければ何事も出来ない仕組みになっていたのだ。

彼らは結局その年をニジニカムチャッカで過ごした。夏から秋の間は自然の恩沢に恵まれ、物資の流通も整って暮らしやすく思われたが、冬の寒さはアムチトカよりも一層厳しかった。吹雪に閉ざされた日が続き、ある日突然食糧が尽きた。町中が飢饉に苦しんだ。一行は役人の厚意から特別に与えられた牛の股肉ふたつで、春が来るまでのほぼ2ケ月をようやっと食いつなぐことが出来た。仲間は6人に減った。

翌年6月、一行はオホーツクへの旅に出ることになった。

「そこまで行けば、後はロシア本国の庇護下に置かれ、便船のあり次第、蝦夷のどこかの港に送り返されるだろう」

光太夫らはオルレアンコフの言葉に希望を託し、彼の部下ホッケイチの先導で、舟を背負って山を越え、舟に乗って川を下った。そうして半島西岸のチギリから海を越えて大陸に渡った。

ところがオホーツクに辿り着いてみると、知事は視察旅行中であった。代行の郡官は光太夫らに公金を支給し、それで装備を整え、1,013

露里離れたヤクーツクへ向かうようにと告げた。2ケ月に及ぶ旅程である。行ったところでどうなるか。何の確信も持てなかったが、こうなってはもはや従うよりほかないと思われた。オホーツクは、彼らの目には吹きさらしの小さな聚落に過ぎないように見え、ここで冬を越すことはとても考えられなかったのである。

ヤクーツクに入ったのは、11月も半ばだった。冬が近づいており、一行はあまりの寒さに震え上がった。事実その一帯はロシアでもっとも寒い土地で、1月の平均気温は零下43度、一年のうち気温が零下にならない日数は平均100日に満たないという。

到着して10日ほど経った頃、光太夫は役所に呼ばれた。そこで再び金子を与えられ、イルクーツクへ向かう準備をせよと指示された。一体、どこまで行くことになるのか。もはや日本に帰ることは出来ないのではないか。誰もがそう思わずにいられなかった。

12月13日、厳寒期の原野に向けて2,486露里に及ぶ旅に踏み出した。くる日もくる日も真っ白な凍土地帯の平原を橇に乗って運ばれた。やがて道は南に下り、景観に変化が現れた。イルクーツクに多く見られた落葉松はケードルという種類の松に変った。また白樺の林が何十里も続いた。正月が過ぎ、丘陵風の原野が広がり始めた。そうして2月7日、光太夫らはついに水美しきバイカル湖の西、アンガラ川のほとりに築かれた都市イルクーツクにたどり着いたのである。

伊勢漂民光太夫の物語は、井上靖の「おろしや国酔夢譚」に活き活きと描かれている。後に緒方拳の主演で映画にもなった。望郷の想いを胸に西へ西へと遠ざかってゆく光太夫らのオデッセイは私たちの胸を撃つ。まるで歴史の流れに吸い込まれるかのように、ヨーロッパに引き寄せられた彼らは、いつしか日本にいたのでは決して持ち得ない広い視野と人生観を身につけてゆく。

特にイルクーツクでエリク・ラクスマン(酔夢譚では、キリル・ラックスマン)に紹介されたのは決定的な出来事であった。その出会いは今後の身の処し方に大きな影響を与える一方、異郷にあって徒らに日を重ねるばかりだった彼らの生活に新たな光を投げかけ、一場の安らぎをもたらすものとなった。

ラクスマンと光太夫とのエピソードは、あるいは井上靖の創作であるかもしれない。しかし二人が出会い、深い絆が結ばれたことは間違いなく、氏の描く鉱物愛好家の夢物語のような情景も、決してなかったこととはいえないように思われる。以下、氏の筆に拠りながら、その様子を紹介してゆこう。(緑字の部分は作品よりそのまま引用)

イルクーツクに着いた光太夫は足しげく役所に出向いたが、事態はまったく進展することをやめたかのようだった。これまでは役所に行けば、それなりの高官と話すことが出来た。少なくとも情の通じる会話が出来た。ところがイルクーツクでは、対応に出るのは下役人で、それも毎度相手が入れ替わるような具合だった。いつ行っても、「お前たちのことは聞いている、そのうち都から指令があるだろうから、その時は沙汰をする」と事務的な返事が返ってくるばかりだった。

光太夫らは支給金を与えられ、生活にこそ困らなかったものの、気持ちは次第に塞がってゆくばかりだった。冬が過ぎ、春になってアンガラ川の氷結が解けても、役所からは何の音沙汰もなかった。

そんなある日、光太夫は懐かしい人物に遭った。ニジニカムチャッカからオホーツクまで彼らを案内してくれたホッケイチだった。イルクーツクで勤めることになり、最近赴任してきたばかりだという。彼は、とっくに日本に帰ったものと思っていた光太夫を見て驚くと同時に懐かしがった。光太夫が事情を話すと、自分に出来るかぎりの力になろうと言った。実際、すぐに役所の状況を調べ、2,3日後には宿舎を訪ねてきた。

「帰国の願い状はすでに都に提出されている。前例がないので時間がかかると思うが、それまで落胆しないで待ちなさい」

光太夫らは、ようやく愁眉を開く思いがした。ホッケイチは何かにつけて光太夫らの生活を気遣い、イルクーツクに住む何人かの富豪にも引き合わせる労をとった。

8月の中ごろ、光太夫は役所に呼ばれた。ところが意気込んで出かけた彼が受け取ったのは、思いがけない沙汰であった。帰国を思いとどまりこの国で士官せよというのだ。しばらく経って、士官とは文官としてイルクーツクで日本語学校の教師を務めよとの含みであることが分かった。だが、光太夫はこれで帰国をあきらめる気にはなれなかった。どんなことをしても伊勢に帰りたかった。

9月の終わり、ホッケイチは彼ら全員を連れて、キリル・ラクスマンの家を訪ねた。

「きっと力になってくれる人物だから、みなで窮状を訴えるがいい」と言う。

「一体、ラクスマンとはどういう人なのか」光太夫が聞くと、こんな答えが返ってきた。

「ラックスマンを紹介することはたいへん難しい。とにかく、帝室付きの鉱物調査官として数年前からイルクーツクに来ている人物だ。ここへ来る前は一時ネルチンスクの警察署長だったこともあり、またネルチンスク鉱山の技師であった時代もあるらしい。その前はペテルブルグで科学アカデミーの化学と経済学の教授をしていて有名だった。ロシアばかりでなく、ストックホルム科学アカデミーの会員にもなっているが、これはモンゴルの宗教とチベット語の論文が高く買われたためだと聞いている。しかし、いまラックスマンが夢中になって研究しているのは、自分の見るところでは地質学と植物学だ」

そして、イルクーツクでガラス工場を経営していること、自分が正しいと信じ、ひと肌ぬごうと決心したら、どんなことでもやり遂げる人物であり、現在イルクーツクにいる役人の誰よりも、都の高位高官を知っていると言った。

ラクスマンの住居は、彼らの宿舎からそう遠くない山の手の、ごく普通の丸太積みの家だった。しかし一歩足を踏み入れると、中はさまざまな博物学的蒐集品で、さながら古道具屋か屑屋の様相を呈していた。岩石のかけらのようなもの、得体の知れない骨、植物の標本や書物がところ狭しとひしめいていた。庭は庭で、温室があり、風車らしきものがあり、また石のかけらを詰め込んだ箱が幾つも積み上げられていた。

光太夫らは居間に通され、ラクスマンを待った。やがて現れたのはヒゲ面のずんぐりした人物だった。少し猫背で年齢は50歳くらいに見えた。眼は冷たそうで、幾分気難しそうでもあったが、夫人を交えて話をしている間に、光太夫は彼らに好感を抱いた。きっといい人たちに違いないと思った。日本からイルクーツクまでの経験を出来るだけ正確に話した後、家族と一緒に夕食をご馳走になった。

帰り際、ラクスマンは、「自分とホッケイチとで帰国嘆願書を代わりに書いてあげよう。こうしたものを出すには道筋がある、任せておきなさい」と言った。

さらに、「いつでも遊びにくるといい、飯くらいは毎日でも進ぜよう、そのかわり忙しい時は手伝ってもらいたい」と付け加えた。

こうして光太夫らは、しばしばラクスマンの家を訪れるようになった。時には近くのタイガ(針葉樹林)へ夫人に誘われて茸を採りに行ったり、ラクスマンのガラス工場を見学したりした。

嘆願書は最初に訪れた日の2,3日後に出来上がり、光太夫はすぐにそれを役所に提出したが、冬が近づいても音沙汰はなかった。

雪が舞い出すと、日本の漂流民たちは、他に行くところもなかったので、自然にラックスマンの家へ顔を出すことが多くなった。ラックスマン家の人たちは少しも厭な顔をしないで、日本の漂流民たちをいつも家族の一員のように迎えてくれた。……顔を出せば、何かしら仕事は待っていた。時には植物の種を選り分ける仕事を仰せつかったり、鉱石を擂り潰す仕事を手伝わされたり、植物や鉱物の標本作りの仕事を課せられたりした。

光太夫にとっては、ラックスマンは生をうけてから初めて出遇った不思議な人物であった。その頭の中に詰っているものは、全く見当のつかぬ奇妙なものばかりであり、しかもその一つ一つが妙に手応えのあるものであった。ラックスマンの学問的研究は頗る多岐に亘っていた。気候の観測もやれば、地質の調査もし、夥しい数の植物や鉱物の標本も蒐めていた。

ラックスマンは機嫌のいい時、光太夫たちにバイカル湖周辺とアンガラ川岸にいかなる鉱物が埋蔵されているか、またそれに関連してバイカル湖と湖岸山脈はいかにして出来上がったかというようなことを話してくれることがあった。光太夫たちは地図を前にして、黙って聞いている以外仕方なかった。すべては見当のつかぬほどの大昔のことであり、相手の口から出ることが真実であるか否かの判定はできなかったが、聞いていると、誰もがそのようなことかも知れないという気になった。

またある時、ラックスマンは自分が発見して、世界の学界で承認されているものだというものを見せてくれたことがあった。透角閃石という石とバイカル石という石であった。

「あなたが初めて見付けたものは、みなこの部屋に並べられてあるか」

光太夫が訊くと、

「ばかを言ってはいかん。わしが初めて見付けたもので、持って来られぬものは沢山ある。アンガラ川の岸では塩泉を見付けている。誰も信じないが、本当に見付けたのだ。併し、わしは塩泉があるに違いないと思っていたのだ。来年の春になって雪が溶けたら連れて行って見せてやろう。チェレムホーボの石炭層も、バラガンスクの石膏も、ベーラヤ川岸の鉄鉱も、みなわしが発見したものだ」

こういう場合のラックスマンの言い方には一種傲然たるものがあった。広い肩幅を左右に揺すぶるようにして歩く猫背の姿は、日本の田舎の木樵にでもあるようなタイプであったが、きらりと光る眼だけが、いかなる日本人も持たぬものであった。光太夫はそうした眼に惹かれるものを覚えた。それは時に傲然とし、時に孤独な光を持った。

このあたりの文章は、鉱物好きとして、もっとも心くすぐられる場面である。鉱物学者ラクスマンはバイカル地方でいくつもの珍しい鉱物を発見したが、その業績が彼自身の口をついて流れるように紹介される。

また、鉱物生成の様子を語るラクスマン、彼の話に半ば呆然としながら聞き惚れ、また蒐集された石を飽きず眺める漂流民たちの描写は、読者であるはずの私まで、そこに一緒に座って満ち足りた時間を共有しているかのような錯覚に誘われる。

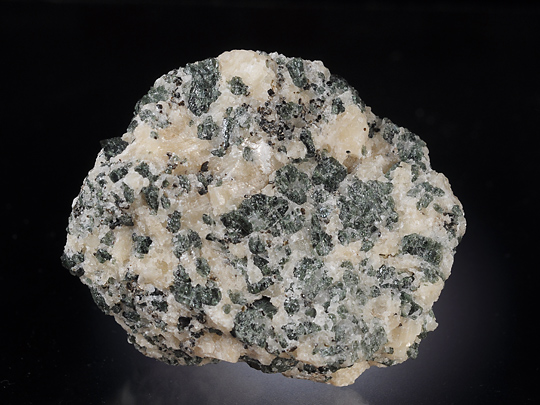

ここで透角閃石とは、Tremolite(透緑閃石)のことである。バイカル地方には美しい緑色をしたものが産出する。またバイカル石(Baikalite)は、鉄を多く含んだDiopside (透輝石)の一種で、成分的にサーラ輝石(灰鉄輝石と透輝石の中間種)に近いものである。この地方に特産のやや暗い緑色の石で、イルクーツクでは今でも飾り石として利用されているという。(ちなみに史実としては Baikalite バイカル輝石の名は H.M.Renovanz が1793年に命名しており、光太夫がラクスマンと会った頃はまだその名がなかった。)

透角閃石(透緑閃石)−バイカル地方、スルジャンカ産

バイカル石(母岩は大理石) −バイカル地方、スルジャンカ産

異国での鬱屈した暮らしの中にも、こうしたどこか浮世離れした夢のような日々が与えられたのは、漂流民たちにとって大きな慰めであり、また世界の広さ多様さを知る貴重な体験であった。

思うに、人生の厳しい時期に出会う超時間的な法悦は、人にとって本質的な、そういってよければ恩寵的な意義を持つのではないだろうか。その体験は人を本来の意識に回帰させ、心を癒し、また、今まで不可能だった高い境地へと誘う契機となるべきものではないか。

一行の中にはロシアに残ってラクスマンの手伝いをして暮らすのもひとつの人生の在り方と思う者がでてきた。

光太夫は毎夜、日記を書く習慣を続けていたが、その内容には自然な変化が現れた。さまざまなことを細かく調べて、綿密に記録してゆくようになった。ラクスマンに接することで生来の観察眼が鍛えられたのだ。

1789年の聖降誕祭前夜の晩餐を、漂流民たちはラクスマン家で迎えた。ロシアの宗教的な行事に参加するのは、それが初めてであった。

年が明けてしばらくすると、アンガラ川が再び氷結した。その翌日、ラクスマン家から、すぐに手伝いに来て欲しいと連絡があった。駆けつけてみると、防寒衣に身を固めたラクスマンが今にも飛び出さんばかりの勢いで戸口に現れた。これからヤクーツク街道沿いの30露里離れた村に駆けつけると言う。興奮を抑えきれないラクスマンに引き摺られるように若手2人がお供に出かけてゆき、夕方になって得体の知れない動物の頭蓋骨をかついで帰ってきた。

それは大昔にシベリアに住んでいた犀の骨で、歴史的な発見となるものだった。ラクスマンはこれをペテルブルクの有名な動物学者パラスに報告し、約1年後、パラスは動物にラクスマンの名を冠して学界に発表した。

2月の初め、役所から呼び出しがあった。出向いてみると、前回同様、帰国を思い留まってこの国で士官せよとの沙汰で、但し今回は、士官がいやなら商人になってはどうか、それなら資本を与え、税も免除すると付け加えてあった。どちらにせよこの国に骨を埋めろというのだ。光太夫は心の中でいくらか覚悟はしていたが、やはりひどい衝撃を受けた。「日本に帰りたいのでもう一度嘆願書を出したい。」そう言うと、役人はそれならそうするがいいと事務的に答えた。宿舎に帰ってすぐにホッケイチとラクスマンに相談した結果、もう一度彼らが文案を練り直して嘆願書を作ってくれることになった。

3月7日、3度目の嘆願書を役所に持っていった。

それから3日後、いつも月初めに支給される金を受け取りに行くと、援助は先月で打ち切りになったと告げられた。一行がこの国で生きていくための命綱ともいえる金である。光太夫はまったく打ちのめされた気持ちで役所を出た。足は自然ラクスマンの家に向かった。

ラクスマンはさすがにその知らせに驚いたが、しばらく考えた後、

「今回の措置は、3度目の嘆願書に対するものではないだろう。とにかく返事を待ってみるより他ないと思う。今までの例からみると、7、8月頃になるだろう。それまで生活に必要な金はわしがなんとか集めてやる」と言った。

光太夫は、国が今回のような圧力をかけてきたことから考えて、もはや望みは薄いと思ったが、確かにほかにどうしようもないことであった。そして心を落ち着けてみれば、彼の心の中には、依然なんとしても日本に帰りたいという強い気持ちがあった。

春が過ぎ夏が近づいた。一行はラクスマンの手伝いをしたり、今まで以上に熱心にロシア語を学んだりしながら、沙汰を待ち続けた。

6月の中ごろ、ラクスマンは単身ヤクーツクからビリュイ川流域方面へ調査旅行に出ることになった。鉱物調査のためである。「ひと月半かそこらで帰ってくるが、それまでにはおそらく帰国願いに対する沙汰が届くだろう。きっと願いが叶えられると信じている」

彼は見送りにきた光太夫らを励ましつつ旅立った。

結局、この調査行は4ケ月に及び、ラクスマンが帰ってきたのは10月も半ばであった。依然、役所からの沙汰はなかったが、ラクスマンはそのことに触れようとしなかった。一行は彼がとうとう諦めてしまったのかもしれないと悲しく思った。

しかし、年も暮れようかという頃、ラクスマンは光太夫を家に呼ぶと、厳粛な面持ちで自分の計画を打ち明けた。

「わしは年が改まると間もなく、官命を帯びて都に行く。ここ何年かの間にシベリア各地で採集した植物や鉱物の標本類を上納するためである。わしはこんどの旅にお前を同道したいと思う。お前たちの帰国のことも、このままではいつ埒があくともわからない。三月提出した帰国願いに対する沙汰がいまだないということは、帰国願いが都に届かないで、途中で握りつぶされているためだと思う。この上はお前自ら上京して、直接皇帝陛下に嘆願する方法しかあるまい。陛下のお目にかかるのは容易なことではないが、わしが万事とりはからってやる。」

静かに聞いていた光太夫の目に強い光が差した。いよいよ最後の賭けに打って出る時がきたことを察したのだ。

1791年1月15日。光太夫はラクスマンに連れられ、ペテルブルグまで5,821露里に及ぶ厳寒期の旅に出た。 (続く)

cf. 桂川甫周の「北槎聞略」 No.145 雲母 補記、 グミョーシキ産孔雀石 補記(大理石)

このページ終り [ホームへ]