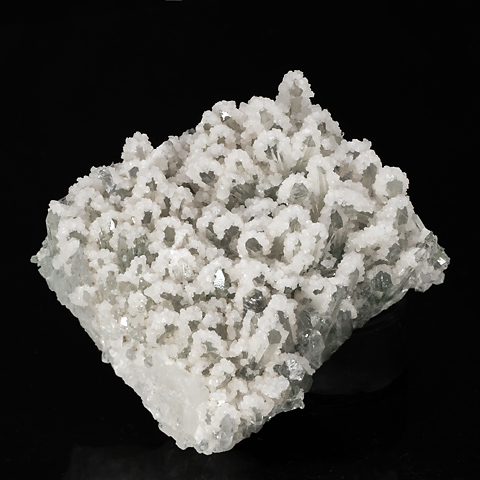

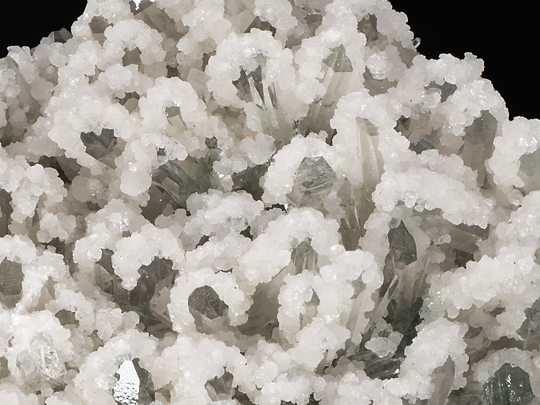

| 1048.水晶 雪冠り Quartz snow mounted (ブルガリア産) |

No.1047に二世代成長形/二次成長形の水晶を示した。初めに生じた水晶の面上に、別の方位秩序で新たな水晶が生成したものだが、この時「重力の影響を受けた結晶核の沈積」が起こると想定した。この機構の別の例としてめのう11やめのう20の標本が挙げられる。毬状に生じた空隙の内縁に、めのう/玉髄/石英がその輪郭をなぞるように付加して外殻を作り、次いでその内側に直線的な縞目の堆積層が積み上がった形である。外縁をなぞった年輪層の成長がいったん止まり、おそらく環境条件が大きく変化した後に、今度はめのうの微小粒が重力の影響を受けて内部に溜まった熱水溶液中を沈降して、外殻の底に堆積していったと推測出来る。このように一方向的に(重力方向に)新しい鉱物が付加してゆく現象は、粒子の形成が急速で、既存の鉱物面上の秩序への依存を出現要件としない成長である。

さて、このページの標本2点は水晶の群晶を方解石の微晶が覆ったものだが、群晶は半面だけが覆われ、残りの面には付加を生じていない。覆われた部位はどの単晶も同じ方位であり、おそらくは重力の作用した方向にのみ付着が起こったとみられる。言い換えれば、群晶を浸している溶液中に新しく生じた方解石の粒子が、沈降してその先で受け皿となる面上(ないしすでに沈着した方解石上)に蓄積されたと想定出来る。

こうしてまるで人が背中からフード付きの白い外套を羽織り、前を開けているような形が出来上がった。私は「雪冠り」と呼んで愛でている。