中国古代の緑松石象嵌青銅器 −トルコ石と孔雀石

★数年前からトルコ石が気になりだして、標本を集めたり資料に目を通したりしている。トルコ石の細工物は紀元前の昔から世界各地で愛用されてきたため、文化的に影響を受けた範囲が地理的にも時間的にも広い。エジプト、中近東、インド、チベット、中国、そしてアメリカやヨーロッパ世界の各時代。現在も多くの地域で伝統的な貴石細工、装身具が作られている(ようだ)。

アメリカ大陸では先住民の間に古くからトルコ石の利用が知られるが、いわゆるUSA発インディアン・ジュエリーの歴史はまだ150年に満たない。しかし近年はニューエイジ商業文化として広範に受け入れられ、世界中にフリークな愛好家がいる。日本でもアメリカのトルコ石産地やネイティブの作家作品を紹介するムックが数冊出ていて、随分人気があるのだなと思う(あるいはアメリカ文化を5〜10年遅れで追いかける日本ならではの現象か)。しかし、北アメリカ以外の地域のトルコ石文化に関する資料は日本語ではまだ少なく、文化史の全容を俯瞰するのはなかなかムツかしい。

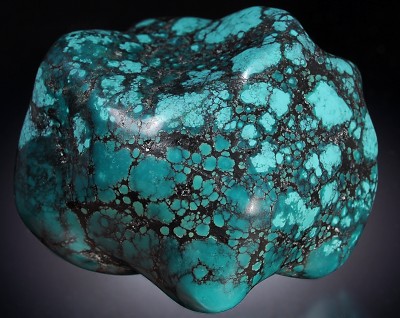

トルコ石は比較的大量に産出する貴石だが、一方で産地ごとに石の特徴がビミョウに異なる。トルコ石の魅力は爽やかな空色にあり、本質的にその色に尽きる、と私などは思うのだけれど、インディアン・ジュエリー愛好家の間では、色調の変化やマトリクス・パターンが醸し出す印象の違いといったディテールに興趣が見出され、ある意味で産地の違いが石のアイデンティティとなっているのは、鉱物趣味に通じるところがある。

なかでも究極のコレクター・アイテムとして別格に扱われているのがランダー・ブルーで、推理小説の筋回しに使われるほど有名である。これは非常に暗い、ほとんど黒色の網目地に濃青色の斑状のトルコ石が見られるもので、暗い地色と青色との対照効果が大きく、また少量しか採集されなかったため希少価値が高い。「幻のランダー」などと呼ばれる。この石を見た愛好家はその美しさにみな目がくランダーという。ほかにもナンバー8、ビスビー、レッド・マウンテン、セリリョス、ダメイル、モレンチ、パイユート、ダニーボーイ、カリコ・レイク、ロイストンなどなど、アメリカ中西部に点在する鉱山ブランドを挙げていけばキリがない。

★トルコ石が歴史的にペルシャ地方(イランのニシャプールなど)の特産品であったことはよく知られている。ターコイス(トルコワーズ)の名は、この石がトルコ商人(またはトルコ帝国)を経てヨーロッパにもたらされたことに由来する。古代エジプトのトルコ石はシナイ半島に産したものとみられ、少なくともBC3500年には採掘が始まっていたというが、ニシャプール地方の豊かな鉱脈はこれに次ぐもので、BC2100年より以前から採掘されていた。ただし本格的にヨーロッパに伝わったのは中世以降のようで、その間3000年の歴史の空隙がいかに埋められるか、私はまだ識らない。イラン産のトルコ石は伝統的に根強い人気があるため高価で、主にヨーロッパ方面に流れ、日本にはあまり入ってこない。アメリカ産のトルコ石を使ったジュエリーは上述の通り日本でも有名だ。しかし現在、世界市場で消費されているトルコ石の多くは圧倒的に中国産であり、また最近はチベット産が売り出し中だという。イラン産やアメリカ産に比べて、値段がぐっとリーズナブルである。

手元にある中国産標本をいくつか載せておく。河北、安徽、広東省産など。

トルコ石(非処理) −中国、安徽省馬鞍山市、南山鉱山産

トルコ石(磨き) −中国、河北省産(多分ユンガイ産。あるいはムアンシャン鉱山?)

トルコ石(磨き・樹脂含浸) −中国、広東産

トルコ石(磨き) −西蔵(チベット)産

産地については標本ラベルを信用するほかないが、中国国内に複数の鉱山があることは間違いない。チベット産の標本は雲南のアンティークショップで買ったもので、信憑性は一段落ちるかもしれない。とはいえ、チベットでは伝統的にメノウ、赤サンゴ、トルコ石をふんだんに使った装身具が作られており、またここ数年、アメリカ産であれば数倍の値段がつくような、良質のスパイダーウェブが入ったチベット産の石がネットショップで採り上げられていることを考えると、今もかの高原のどこかでトルコ石が採集されていることは確かだろう。

鉱物標本としては一般にアメリカ産の、スリーピングビューティやキングマン鉱山などの比較的均質な石がよく出回っている(⇒ギャラリーNo.40)。標本市場に中国産のトルコ石がみられるようになったのはここ数年のことだと思う。京都のO社さん(バレバレですね)に置いてあった安徽省産の人頭大の暗い空色の塊は見事だった。とても手が出せない値段だったけれど、忘れがたい。

★私は中国のトルコ石文化について、緑松石と呼ばれて古くから愛好された、というごく一般的なことしか知らないのだけれど、紀元をはるかに遡る夏・殷代や春秋戦国期の遺物に、すでにトルコ石を使った例がみられる。

初めてトルコ石を象嵌した青銅器の写真を見たときはびっくりした。実を言うと、青銅器に象嵌を施されることがあるなんて考えてもなかったので、そんなのアリか〜!と思った。そしてなにより青く錆びた青銅器の渋い色合いと、鮮やかな空色のトルコ石の調和的な美しさにシビれた。本来、作られたばかりの青銅器は銅色〜ブロンズ色〜黄金色に輝き、その表面に今と変わらない空色のトルコ石が嵌め込まれていたはずで、それはそれでさぞ美しかったことだろうと思う。が、錆びて肌の落ち着いた青銅器とトルコ石との色の組み合わせは、ぴかぴかの新品だったときよりも、はるかにクールな美しさを醸しだしているように思われる。(それだけ、第一印象が強かったということですね。)

トルコ石象嵌 青銅製アプリケ 偃師二里頭 BC2000年紀中期

トルコ石象嵌の象牙杯(安陽殷墟 殷墟文化)と トルコ石象嵌の鎌の柄(軟玉刃つき)

上の画像はそうしたトルコ石象嵌細工の例である。いずれも林巳奈夫氏の著書から孫引きした。一点目は偃師二里頭というから、中国では夏王朝とされているBC1800-1500年頃の文化圏で製作されたものだろう。2点目は安陽殷墟の出土品で、(伝説の)夏王朝を墜として覇権を握った殷(商)王朝で作られた品と思われる。青銅器ばかりでなく象牙にも象嵌されていたことが分かる。3点目の画像の鎌の柄は青銅である。いずれも、空色あるいは少し緑がかった空色のトルコ石の多数の小片を高い製作技術でモザイク状にセットしたものである。これらについての林氏のコメントを文末に補記した。

偃師市ニ里頭の文化圏では、ことのほかこの空色の石が愛好されたらしい。貴族の墓とみられるある遺跡からは2000個に及ぶトルコ石をちりばめて龍を象った杖(基材は木か竹らしいが消失していた)が見つかっている。(インターネット上の記事⇒ トルコ石の龍の杖)

トルコ石の使用は高位者の特権だったのだろうが、それにしてもこれだけ均質かつ大量の石材を集められた背景には、この付近にトルコ石の豊かな鉱脈が存在していたことが想像される。ニ里頭周辺は河南北部から山西南部にかけて多くの銅鉱脈が分布しているそうで、いずれかの鉱脈の地表付近に、かつてトルコ石を含んだ断層破砕帯があったのかもしれない。

ちなみに鉛同位体比法で銅器を分析した結果によると、はるか遠い遼寧・山東産の銅が用いられた可能性があるという。銅の製錬技術が地元になく、交易によって銅材を手に入れたということだろうか。トルコ石についても、あるいは当時すでに採掘の始まっていたニシャプールからもたらされたと考えることも不可能ではない。そうならば古代シルクロードのロマンであるが、中国で膨大な量のトルコ石が今なお産出していることを考えると、私としてはもっと近いところから石材を入手していた可能性の方が高いと思う。(補記3)

BC2000年紀には二里頭に先行する斉家文化圏(BC2400-1900年)にもトルコ石象嵌の青銅細工が大量に出土しているらしく、また玉器にもトルコ石を象嵌したものがあるらしい。インターネット上に愛好家が発信している情報があるのでリンクを貼っておく。ひと目、たまげる。⇒ 伝斉家文化圏のトルコ石象嵌青銅器 トルコ石象嵌の玉器・銅器 (2つとも同じ方が運営されているサイト)

★前回のひま話で引用させていただいた岡村秀典氏が、「夏王朝 中国文明の原像」(講談社学術文庫 2007年)という興味深い本を出されている。そのカバー表紙には図版1と同じ青銅器の写真が使われている。あるいはこの青銅器は二里頭文化の特徴を代表するマスターピースなのかもしれない。

氏はこの青銅器を銅牌と呼び、銅鈴に伴って発見されることが多いと書いている。銅鈴は吊鐘形の楽器で、内部は中空になっていて管玉のような舌を吊るして振る。体に身に着け、音を鳴らしながら歩いたものらしい。山野を渉猟するときの野獣避けか、あるいは王城内を歩くときの露払いだったか。

一方、銅牌の方は被埋葬者のお腹のあたりから見つかり、おそらく衣装に縫い付けたアクセサリだったとみている。ほかにも径10〜17センチほどの円形の銅板にトルコ石を象嵌したものが出土した。これもやはり装身具だったようだ。

ニ里頭文化は古代中国が次第に生産性を上げ、大きな力を持った権力者が現れ、国家がまとまってゆく画期だったと岡村氏は言う。ニ里頭2期は王などの権力者の身体を飾る装身具が現れた時期であり、3期には儀礼用の玉器(瑞玉)や青銅器が現れ、4期に入ると作品が大型化する(玉器には装身具、祭玉、瑞玉の3種があって、年代的にこの順で現れるとしている)。

4期(末期)の広大な王城の内部には区画されたトルコ石の工房が設けられ、専門の工人が作品を作っていたようだ。やがて王朝の交代が起こり、殷の勢力が著しく増した後も、ニ里頭文化の作品は暫くの間作り続けられたが、やがて廃れていった。

上の画像2点目の殷墟出土品のデザインはいかにも殷代の青銅器らしいが、トルコ石を使用する作風はおそらく二里頭(夏?)文化の趣味を採用したものだろう。

1点目に話を戻すと、岡村氏はこの銅牌を二里頭2期(BC1700-1600)のものとしている。当時は青銅器文化の黎明期であり、冶金技術がまだ未熟で純度95%程度の純銅に近い金属が用いられた(残りの成分は錫など)。銅牌の素材もやはりこの種のもので、往時は赤銅色に輝いていたようだ。銅牌や銅鈴は二里頭に特有のもので、文化継承者たるニ里岡文化(殷)には伝わらなかった。しかし銅鈴は日本の銅鐸の原型であるというから、どこか地方の傍流文化を経て後代に伝わったのだろう。

銅牌に類似のものは、甘粛省天水市や四川省三星堆遺跡から出土しており、氏はいずれも二里頭からもたらされたか、これをモデルに模作されたとしている。一方、上に挙げたリンクの記事では、起源はむしろ甘粛省の斉家文化にあり、これが二里頭と三星堆文化に伝わったと、豊富な作例をあげてデザインの推移を考証している。こうした議論は興味の尽きないところで、新しい(?)発見物をもとに学者方の意見を伺ってみたいところである。

いずれにせよ、この時期(夏・殷代前後)はトルコ石を使った細工物のひとつのピークだったのではないか。これらの作品に見られる大量のトルコ石の使用は、後の時代の作品には見られなくなるように思う。

もう数点、トルコ石象嵌青銅器の例をあげておく。

トルコ石象嵌青銅器 二里頭 高さ16.5cm (洛陽博物館蔵)

青銅製マサカリ状器 トルコ石象嵌 夏代晩期 BC18-16C頃 (上海博物館蔵)

トルコ石象嵌の盾状器(獣面紋三角形飾)

商(殷)代 BC16-11C (上海博物館蔵)

1点目は、ちょうど今、上野の国立博物館で開催されている「誕生!中国文明」展(2010.7.6-9.5)

の目玉展示品である。チケットやポスターに使われている作品だが、先にあげた「青銅製アプリケ」と同種のものであることは一目瞭然だろう。岡村氏の上記著書にもこの作品の線画が載っている。

2点目、3点目は、この春、上海博物館に訪れたときに見たもの。あいにく図録は販売されていなかったのだが、写真撮影が自由だったので撮ってきた。ついでにいうと、この博物館は入場料も無料で、なんと気前のいいことかと思う。

2点目のマサカリは象嵌が精緻でデザインもよく、実に傑作である(十字紋って珍しくないか?)。サイズが大きく、私の印象では身装具でも実用兵器でもなく、祭器あるいは儀礼器に分類されるものだと思う。3点目は写真では分かりにくいが1点目と同じくらいの小さなもので、やはり装飾具だろう。

殷に続く周代にトルコ石象嵌器が作られたかどうか、私は知らない。岡村氏は、当時(少なくとも二里頭文化が栄えた頃)の文化の伝達は権力による強制的なものでなく、受け手側の自由意志(政治的判断を含め)によって主体的に選択されたものだという。そのためある文化圏の文化風習のうち、あるものは別の地域文化圏に伝わり、あるものは伝わらないということが起こる。また、例えば夏から殷に、殷から周に王朝が変わってもそれは為政者間のことであり、民間ではそれぞれの国人が以前と変わらない生活を送り、変わらない文化を保つこともあるという。かつての為政者の一族が、はるか後の代まで絶やされずに残っているということも起こる。であればトルコ石象嵌器が後代に伝わった可能性はある。一方、殷周交代時には大きな文化断絶があったとみられ、技術的な後退も起こったようであるから、伝わらなかったという可能性もある。物質的な文化が伝わるにはその素材となるもの、例えばトルコ石が、玉が、青銅がその時代・地域で(容易に)手に入ったかどうかも大事な要件となるだろう。いずれにしても、今後、周代のトルコ石象嵌器を目にする機会があったら補足して紹介したい。

★周王朝の権威が落ち、各地の諸侯の勢力が増した春秋戦国時代になると、再びトルコ石を使った作品が見られる(というか目に触れた)。

「春秋時代後半から漢代にかけては青銅器に金銀、緑松石(トルコ石)などを施すことが流行した」という。

ただその扱い方を見ていると、二里頭文化のように、多量のトルコ石を、いわば力まかせに並べ尽くしたという風でなく、あきらかに装飾品のデザイン上の主力アクセントとして、あるいはほかの素材との美的対照を意識して配置された感がある。もちろん私の印象にすぎない。しかしこの時代のトルコ石は、入手の難しい貴重品だったのではないかという気がする。そんな感想を抱いたのは次の作例による。

トルコ石象嵌の身装具2点 BC4C-BC221 戦国晩期 (上海博物館蔵)

いずれも上海博物館で見たものだ。そして同じ時代の青銅器の中に、非常に興味深く感じられた器物がいくつかあった。殷代以前であれば、おそらく空色のトルコ石を使っただろう箇所に、緑色の孔雀石(マラカイト)を用いたものである。

孔雀石象嵌の青銅器 戦国晩期 BC4C-221年 (上海博物館蔵)

孔雀石象嵌の青銅器 戦国晩期 BC4C-221年 (上海博物館蔵)

上2点の画像がその例で、細かな流線で構成されたトウテツ紋あるいは雲紋に孔雀石がはめ込まれている。最初に見たときは、おおっ! 古代中国人はトルコ石ばかりか孔雀石まで青銅器に使っていたのか!と素材的なことのみに注意が集中したが、後で考えてみると、孔雀石を使った作品はいずれも春秋戦国期以降のものであるのがひとつの疑問点というか、着目点である気がする。夏・殷代、あるいは周代に類似のものがあるかどうか、知りたいものだ。

ちなみに上海博物館では、トルコ石の象嵌細工のラベルにははっきり「緑松石」と書かれてあるのだが、孔雀石を使ったものには素材への言及がなかった。おそらく学芸員はなんらかの違和感を認めているのだろう。あるいは孔雀石であることが確証できないのかもしれない。

次の画像は「誕生!中国文明」展の展示品である。

神獣 青銅・トルコ石、象嵌 BC6C

(河南省文物考古研究所蔵)

ラベルに「青銅・トルコ石」とあったため、上のキャプションはそれに従ったが、色といい特徴的な縞模様といい、私は孔雀石の象嵌だと思う。実はどうしても気になるので、その考えを書いて国立博物館にメールしたところ、思いがけずご担当者から返信をいただいた。ラベルは器物の所有者である中国の機関の鑑定・記述に従ったこと(もちろん借り物なので日本で分析は出来ない)、青銅器は変色を避けるため漆などを塗ることがあり、トルコ石にしては緑色が濃いのはそのためではないかとのことだった。そこで重ねて孔雀石と考える訳を述べたところ、孔雀石だと納得されたようだった(ご自身、トルコ石と孔雀石の標本をお持ちで、見比べられたという)。事例を集めて研究したいとも書かれていたので、たいへん楽しみである。

中国では緑松石の名でトルコ石と孔雀石とが混同して呼ばれることがある。それはそれでおかしくはない。また考古学上の物質の名称と鉱物学上のそれとが異なっていても、やはりおかしいとはいえない。しかし、もしトルコ石/緑松石を象嵌した器物がある時代・文化に特徴的に現れ、孔雀石/緑松石が別の時代・文化に特徴的に現れることがあったとしたら、両者を区別して記述することにはそれなりの意義があるはずだと思う。−もちろんそれを使用した人々がトルコ石と孔雀石とを区別して扱っていたとしての話である。

私としては、空色のトルコ石と、縞目も美しい緑色の孔雀石、古代の中国人はそれぞれの良さをよく識り分け、素材の味を活かして作品に作ったと想像したい。あるいは当時の人々が、古い伝説の時代(夏・殷)のトルコ石象嵌器物に憧れ、同じようなデザインの作品を模作したなかで、入手の難しかったトルコ石の代わりに孔雀石を使ったとか、斬新な美的効果を狙って孔雀石を使ったとか、そういうことが分かってくると、鉱物愛好家として嬉しい。

ちなみに台湾の故宮博物院のホームページには、孔雀石象嵌の青銅器の画像が紹介されており、

「戦国中期 嵌孔雀石隳松石鳥獸尊」と標識されている。⇒リンク

孔雀石と識別しているのは、当然かもしれないが、さすがだとも思う。以上、ここにあげた孔雀石象嵌の器物がいずれも春秋・戦国期のものであることを重ねて指摘しておきたい。(話がそれるが、戦国期には玉器文化の分野で、ホータン玉ではなく、華東で新たに発見された深緑色〜蒼緑色の地に灰黒色が点在する玉材(蛇紋石類のことか?)が大量に使われるようになったと、前回のひま話で紹介した頳淑蘋氏が述べているのが、この件にオーバーラップして感じられる。)

表面に緑色塗料を塗ったらしい青銅器 西周早期 BC11C (上海博物館蔵)

最後にもう1点、上海博物館で興味を惹かれた青銅器を紹介しておきたい。BC11Cというから、周王朝が成立して間もない頃の作だろう。その時代らしいデザインの青銅器であるが、表面に緑色の塗料らしきものが付着している。色目は孔雀石に近いが、象嵌された孔雀石片ではない。付着の具合からすると銅錆びでもない。むしろ孔雀石のような顔料を均質に練って選択的に塗布したものだと思う。これが何なのかラベルに説明がなかったので不明だが、少なくともトルコ石系の石材を使ったものではない。夏・殷代のトルコ石象嵌器と春秋戦国代のトルコ石/孔雀石象嵌器の間のブランク、あるいはギャップを示すものであるかもしれない、と勝手に想像を膨らませている。

(補記1)甘粛省はあまとん墓地遺跡(BC900-AD400)では、人骨の口中や両耳あたりから、トルコ石製の小玉が出ている。

(補記2)林氏のコメント

図版1 トルコ石象嵌のアプリケ:「青銅製の装飾で、墓中で被葬者の胸の少し左寄りから発見されたものである。青銅の板から図柄の輪郭を突出させ、間にトルコワーズの小さい板を嵌めている。少しずつ図柄を異にした類品が幾つか知られている。いずれも一対の目をもったなにかの神の図像には違いないが、二里頭文化より後には伝統の続かない、この文化独特のものである。青銅の容器類はこの時代は初期の段階にあり、紋様もない素朴なものが作られているが、トルコワーズの細工には熟達した技術が示され、同じ時代のものとも思われない。しかし、軟玉製品の細工から伺えるように、硬い鉱物を加工する技術は、この時代最高レベルに達していた。」 (林巳奈夫著「中国古代の生活史」P163より)

図版8及び9:「殷墟文化になって盛んになるものにトルコワーズ象嵌がある。青銅のカや矛に施したものが多い。図版8は軟玉の鎌の青銅の柄をこれで象嵌して飾った特別上等のもの。殷墟出土の甲骨文字の記録中に「王がキビを刈る行事に臨御されるかどうか」というものがあり、殷代に王が穀物の収穫の行事に親ら臨む儀式のあったことが推測されている。このような行事に使われたものではないか。

図版9は先ごろ日本で開催された展覧会にも出陳された象牙の杯である。中をえぐりぬいた象牙の容器部に鳥を象った把手をとりつけたもので、鳥は外を向いて立つ。嘴の先が内に巻き込んだ想像上の鳥である。鳳凰の一種であるが、鳳凰は天上の最高神である帝の使いと考えられていた。この杯は鳳凰が背負っていることになる。この形の杯はこの後1000年近くにわたって伝統が続く。鳳凰のことを雀とも爵ともいう。儀式に使う酒杯で爵と呼ばれるものがある。本来、鳳凰すなわち爵が背負うこのような形式の杯に対する名称であったと考えられる。」 (「中国文明の誕生」P302より)

(補記3) 中国における青銅器文明は、西方からきた民族によってもたらされたという説がある。彼らはすぐれた金属器によって黄河中原を手にして定住したが、周辺の民族の攻撃を避けるために大規模な城市を建設するに至った。その民族が二里頭に集った夏王朝だったか、先行する斉家文化の担い手(伝説の5帝時代の初期にあたるだろう)だったかは、いまはおくとして、彼らがトルコ石を愛好した事実は、その出自が西方にあったという説(青銅器文化の伝播説)とあわせて考えると、なかなか興味深い。トルコ石の愛好はメソポタミアあたりの古い文明に淵源を持つものかもしれないから。(戻る)