今日、トルコ石の産地として知られる地域にはイラン、チベット、中国、北アメリカ中西部などがあり、それぞれの住民の間でこの石を装飾や護符に用いる文化がある(あった)。

トルコ石の歴史は古く、今から数千年前、古代エジプト初期王朝のファラオ、セメルケトの時代に盛んに採掘されていたことや、中王国頃の遺物に見事な象嵌品があることは有名である。また中国でも同じくらい古い時代−斉家〜二里頭文化〜殷の時代−に精巧な象嵌細工が作られていた。しかし当時トルコ石にどんな評価が与えられていたのか、もし呪術的な効能が信じられていたとして、それがどんなものであったかは、残念ながら分からない。

ヨーロッパ世界では、後にプリニウスがカライナの名でこの石を記録し、当時流布していた伝承を述べている(補記2参照)。インドやカフカス山脈などでカライナが見つかる場所はいずれも氷に覆われた岩壁と決まっていて、岩の上に眼の形をしたふくらみとなってくっついている。採集のために山に登るのは危険なので、遠くから石を投げて苔やらなんやからと一緒にカライナを打ち飛ばして回収するという。雪崩を引き起こしそうな方法である。彼らは子供の時から撃ち落としたカライナの数を競って自慢しあうが、中には一つも手に入れられないまま年老いてしまう人もある。税の支払いに使える財産となるので、カライナを上手に採集できる若者は経済力のある頼もしい男性として乙女の眼には映ったことであろう。

プリニウスはこの石の呪術的な効能について特に触れていないが、そのもっともよい石はエメラルドの緑色をしたもので、だから結局この石の魅力は色がエメラルドに似ていることにすぎない、という意味のことを述べている。また、アラビアではメランコリプ(黒い冠)として知られる鳥の巣の中に発見されるという説を書いているが、これはいかにもトルコ玉がクックロビン(コマドリ)の卵に似ていることに符合して面白い。ともあれ、彼の時代、この石がほかの青色の石と比べて特別扱いされたということはなかったようである。

しかし13世紀以降の西ヨーロッパで、この石はトルコ石(ターコイス、トルコワーズ)と呼ばれて、落下による怪我、特に馬の背からの転落事故から装着者を守る効果があると信じられたことが文献によって明らかにされている。後には高層建築物や断崖からの落下にも効果があるとされた。もちろん誰もがそれを信じたわけでないことは、次のような言葉が示している。

「トルコ石を身につけている人が高所から落下しても傷つかない。少なくともトルコ石は」

とはいえ、この種の神秘的な効能はえてして宝石の魅力の欠かせない一部となるもので、人々の宝石に対する憧れや好奇心を刺激し、信憑性とは別の次元で記録され、後世に伝えられてゆく。おかげで我々は、昔の人はほんとにこんなことを信じていたのか?とか、どうしてそんな考えが生まれたのだろうかと、いろいろ空想を逞しくすることができる。

この効能の発端は、産地をひかえるオリエント世界において、トルコ石には邪眼除けの効果や馬を災厄から守る護符としての効果があると信じられたことにあり、産地から遠く離れたヨーロッパではそれがやや拡大解釈されて広まったものらしい。

クンツ博士に拠ってその状況を述べると次のようである。

「14世紀の碩学、Lapidaire

の著者、ジョン・マンデヴィル卿は、激しい運動で興奮した馬に冷たい水を飲ませることによって起こる悪い影響から馬たちを守る効果があったと記述している。またトルコ人はトルコ石をしばしば乗馬の額や馬勒にとりつけて護符にしたといわれている。サマルカンドやペルシャでもこうしたことはよく行われた。そこで我々は、トルコ石はもともと東方で「馬のための護符」として用いられた、そして落下から守る効能があるという信仰は、馬がより確かな足取りでより長く持ちこたえるようになるという考えから発したものだろうと想像しても間違いでないと言えるのではないか。

馬はしばしば蒼天の軌道を駆け行く太陽のシンボルとみなされたので、トルコ石の天青色はこの石がなんらかの点で馬と結びつく根拠となったのかもしれない。まあ、もっともらしい憶測としてだが、そう述べておこう(←こういうたゆたうような微妙な言い回しはクンツ博士のお家芸である/SPS)。

おそらくトルコ石独特の効能のもっとも古い形は、単に、着用者を落下のときの怪我から守るというだけのものであり、13世紀のSteinbuch

(石の本)にフォルマールが書いているようなものだったろう。

「金にはめ込んだ本物のトルコ石を持つ者は誰でも、乗馬のとき、歩いているとき、転げ落ちても手足に傷を負わない、それを身につけている限りは」

皇帝ルドルフ2世の宮廷物理学者だったアンセルムス・デ・ブートは次のような逸話を語っている。スペイン人が30年ばかり所有していたトルコ石が、ほかの財産と一緒に売りに出された。石の色がすっかり褪せていることを誰もが面白がった。彼の父はそれをはした金で手に入れて、帰る道すがら身に着けてみたが、あまりに安っぽく見えるので恥ずかしくなり、「なあおい、トルコ石の効き目は石が贈り物にされたときにだけ現れるそうだ。わしは、お前にこれを与えることで、その効き目を確かめてみたいと思うのだよ」と言って、態よく石を息子に譲った。ありがたくもない贈り物だった。息子はそれをありふれたメノウででもあるかのように自分の手で彫刻を施し、シグネット(印章指輪)にして身につけた。

彼ははじめ、月のうち石を装着する日がほとんどなかったが、石が次第に元の色を取り戻し、日に日に美しさを増して見えることに気づいて考えを改めた。

我々はこの記述を真実だと認めることが出来るだろうか。ここにトルコ石の失われた青色が回復するというユニークな実例があると。

それからほどなく、デ・ブートのトルコ石の効能が試されるときがきた。学位を取得してパデュアからボヘミアへ帰る道すがら、乗っていた馬が突然つまずいて、彼をしたたか地面に投げ出したのだ。しかし奇妙にも、馬も彼もきずひとつ負わなかった。翌朝、手を洗っているとき、デ・ブートはトルコ石の4分の1ほどが欠けていることに気づいた。それでも、石の効能は失われなかった。また月日がたって、彼は非常に重たい竿を持ち上げることになった。突然鋭い痛みをわき腹に感じ、肋骨が折れる音を聞いた。大怪我をしたのではないかと真っ青になった。ところが、結局骨は一本も折れていなかったことが分かった。ただ少し体を痛めただけだった。一方、トルコ石はというと、またも割れて二つになっていた。

トルコ石の並外れた効能のひとつは、時刻を正確に打つということである。石を糸に結んで、親指と人差し指の間から吊るし、わずかな振動で脇においたグラスに当たるようにする。デ・ブートは実験をしてみたところ、うまくいったと述べている。もっとも、心の無意識な影響力が体を動かしたのかもしれないとその不思議な現象に分別のある説明を寄せてはいる。石がある一定の回数だけ時刻を打って欲しいという期待が手の不随意的な動きを引き起こしたのだと。(cf. アグリコラによるダウジングの説明/SPS)

17世紀の初め頃、トルコ石はもっぱら男性だけが身に着けていたように見受けられる。デ・ブートが1609年に書いたことによると、この石は男性に非常に賞用されており、質のよいトルコ石を身につけない限り、手を魅力的に飾ったとは自身認めることができなかったという。一方、女性がこの宝石を身につけることはほとんどなかった。

この習慣はオリエントに旅をした英国紳士の間で非常に流行して、20年ほど前(1880年頃?/SPS)まで続いた。」

この件に関するクンツの論は大部分をデ・ブートに負っているが、一方イスラム世界でトルコ石がいかに大切に扱われていたかを次のように述べている。「ペルシャ人は、トルコ石の美しさと効能を高く評価している。これは彼らの国の石であり、『悪魔から逃れて幸運を手に入れるには新月の光を浴びればよい、ただしその光は友人の顔かコーランかトルコ石に照り返した光でなければならない』、という諺があるほどである。このようにトルコ石はもっとも貴重な二つのこと、友人と宗教の教典に比肩する扱いを受けている。おそらくこの有名な諺は、真実の友、聖典の写し、あるいはトルコ石を持っている人は誰でも害悪を免れるということを示しているのだ。」

その上で、トルコ石はその本来の産地(イラン)では馬具の装飾に用いられたこと、その理由として、彼らがよい友人とみなし、大切に扱っていた馬の健康を祈るお守りにするためだったことを述べる。そしてこうした風習から、トルコ石が落馬の事故から乗り手を守るという考えが生まれたと推測しているのである。もちろん馬の足取りがしっかりしていれば事故も減るわけなのだ。しかしトルコ石と馬との最初の結びつきについては、あえて明言を避けているようにみえる。

私の勝手な想像を言わせていただくと、トルコ石と馬との関わりにはもともと呪術的な要素はなく、ただ資力もあり身分もある人々の間で優秀な持ち馬を美しい石で飾って見せびらかすのが流行っただけだろうと思う。

優駿だからそもそも頑健であり、持ち主の命令をよく聞くよう調教されていただろうから、事故はそうそう起こらない。やがて上流社会におけるトルコ石乗馬ファッションが一般人の間で模倣されるようになると、その過程で、トルコ石には馬を守る効果があるのだ、といった過剰な、実は根拠といえるほどの根拠のないこじつけが推し進められたのではないか。

宝石にしろ何にしろ、神秘的な効能は、それを日常的に使用する中から生じるのでなくて、むしろ手に入りにくかったり、異常に高価でとても日常的には使えない環境の中で、権威に対する畏れの混じった盲信を苗床にして、育まれるものだろうと私は思う。

石がイスラム世界を離れてヨーロッパに渡ると、さらに両者を隔てる距離と知識の欠如が温床となって、伝説が一人歩きを始めた。そして落馬しなければ怪我をしない⇒落馬しても怪我をしない⇒馬の背のような高いところから落ちても身を守る効果があるといった3段論法によって、トルコ石の効能は乗馬を離れ、一般的な用途にまで広がったものではないだろうか。

ところで、トルコ石はアメリカ大陸先住民(インディアン)の間でも用いられてきた。ロス・セリロスのように古くから採掘された鉱山があり、岩塊の基部に巨大なかがり火を組んで十分に熱した後、冷たい水を浴びせ、急激な温度変化を与えて岩を割ったものらしい。そうして回収したトルコ石の脈を含む破砕片を加工した跡が残っている。インディアンたちはこれを心臓形の飾りや護符(今日 malacates と呼ばれる)に作った。彼らはトルコ石を身に着けていると、悪いことをみな吸収してくれると信じた。体のなかに悪いところがあったり、近い将来悪いことが起きそうなときには、長年身につけていた石が突然色あせると信じた。面白いことに落馬から身を守ってくれるという信仰もあった。少なくとも17〜18世紀頃にはそう考えられていたらしい。戦いに赴くときは馬にトルコ石を飾ったが、そうすれば落馬することがあっても、トルコ石が衝撃を吸収して身を守ってくれると信じたのだ。

こうした考えが自然発生的に起こったのかどうか、確かなことを言うのは難しい。しかし西洋人(スペイン人)との間に文化接触が行われる中で、もともとイスラム圏に始まったトルコ石と馬に関する信仰が、彼らの間にも広まったと考えることは可能で、どちらかといえば私はその説を採りたい。

というのも、そもそも北アメリカ大陸の大平原に野生の馬はおらず(野生種は数千年前に絶滅した)、インディアンには馬に乗る習慣がなかったからである。16世紀にスペイン人たちがやってきた時に移動手段として馬が使われるようになったが、最初の頃はインディアンが馬を持つことは禁じられていた。しかし18世紀になると彼らも馬を手に入れ、馬に乗って戦うようになった。つまり乗馬の風習をもたらしたのは西洋人であり、中でもイスラム文化の影響をもっとも強く受けたスペイン人だったから、そのときにトルコ石に関する風習が一緒に伝わった可能性は高い。もちろん、もともとトルコ石を飾りものにしていたインディアンが、自然の成り行きで愛馬を空色の石で飾るようになったということもありうるが、それだけなら落下に対する護符という考えは生まれなかったのではないかと思う。(補記)

あと、よもやま話的にトルコ石に関する風習をいくつか。イスラム世界ではトルコ石が邪眼に対する護符になると考えられたが、一方では日常品としてさまざまな奢侈品、印章、刀剣の柄や馬具、室内装飾品などに用いられた。「トルコ石の印章を身に着ける人はお金に困ることがない」ということわざ(天文学者ザカリヤ・アル・カズウィニの言葉)があるが、これはむしろ話が逆で、お金持ちだからそんな贅沢品を普段使いにすることができるのである。

インドでは、この石を水浴の時に身につけていると蛇に噛まれないとされている。いかにもそのあたりの水辺で蛇が泳ぎまわる土地に生まれそうな効能である。また新月の夜にこの石を見ると巨富を得るとの説がある。新月の光に魔力が宿るとする考えは、インド〜イスラム圏に広く行き渡っていた。月の昇らぬ暗い晩の後の新月の輝きは、電燈のない時代にさぞまばゆく感じられたのだろう。

仏教国チベットにもイスラム世界と同様の信仰があり、トルコ石は幸運の石とされ、身につけていると伝染病や災いを防ぎ健康を保つという。チベット産のトルコ石(yu)は色も硬さもイラン産や中国産に劣るので、トルコ石を愛好するチベット人はたいてい、最高の石としてニシャプール産の硬く明るい空色の石を求める。このタイプの石は、Abu

Ishaki Firoza

アブ・イシャキ・フィローザと呼ばれて、邪視を避ける力があり、また悪夢を退けるとされる。

品質の劣るトルコ石は肌につけると油分を吸って色が淡くなり緑色を帯びてくるが、同じことが食用油によっても起こる。酢やムスクや樟脳のような、酸や香料の成分にも反応する。つまり身につけることで変色しやすいので、その性質が災難の兆候としてさまざまな俗信のぬか床となったのかもしれない。トルコ石を厄避け(lavish)に用いる風習は、中央チベットでは

ga'u (チベット特有のボックス・ペンダントの護符)を用いるのと同じくらいポピュラーである。

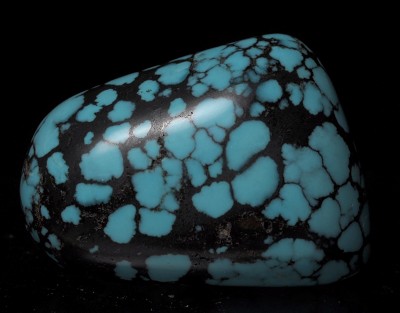

ラダック地方ではトルコ石の愛好家に女性が多い。この地方にトルコ石は出ないが、チベットや中国から、またインド経由でイランから交易されてくる。産地ごとに特徴があるので、目利きならどこからきた石か区別することが出来るという(ラダックの女性はたいていその能力を持っている、とか)。やはりイランに産する一様な空の青色の、不純物(マトリックス)を含まないものが最高とされる。このタイプの石は硬く、トルコ石の中でもっとも頑丈なものなのだ。

中国産の石は色目に変化が多く、たいていマトリックスを含んでいるので好まれないが、黒いスパイダーウェブが入った石は人気があるという。どの女性も自分のペラック

(ラダック特有の頭飾り)を、手に入る限り最高のトルコ石で飾ろうと努め、そうした石を手に入れるために何年もの時間を費やす。トルコ石のほかに好まれる貴石にはインド産のカーネリアン(lal

akik)、サンゴ(chi-ru) 、真珠母のビーズ(nyapyis)、コハクがある。サンゴはかつては地中海産が、今は日本のものが使われている。真珠母はフィリピンや中国産で、コハクはバルト海産が多い。

最後になるが、今日、トルコ石は航空機のパイロットや乗務員の間でお守りにされているという。効能はもちろん墜落回避である。用法から推測すると、数千mの高度から墜落してもかすり傷ひとつ負わないのかもしれない。

補記:北アメリカへの馬の到来は、1540年にフランシスコ・コロナドがリオ・グランデ川から80名の騎兵を率いて進み、テキサスを通ってカンサスまで入り込んだ時代に遡るといわれる。カンサスに達する途中、一行から牡馬や雌馬が逃げ出して、野生馬(ムスタング)の始祖となった。250年後に白人が再び東方の森から大草原へ進出してきたとき、昔から草原の主であった野牛と共に、野生馬の大群が草地や岩山の谷をかけまわっていた。1800年頃には野生馬の数は、「専門家が5000万と推定する野牛の数におとらなくなっていた」、「砂漠の多いアリゾナですら、峡谷は見渡すかぎりの馬の群でうずまっていた」「大草原のインディアンは、アジアの騎馬民族にすこしもひけをとらない、大胆不敵な騎者になりおおせていた」(リュートゲン作「謎の北西航路」より)

補記2:カライナ・カレイナ/カレイズ(Callaina/

Callais)

はトルコ石を意味したと思われる語で、ギリシャにカライナ、ローマにカレイズの名で通用したとみられる。ラテン語の

Callais

は宝石一般の意を持つが、元来はやはりトルコ石を指したとみられる。

余談だが、カムブリタニーのケルト遺跡に出た緑色ろう状の宝玉はトルコ石(カライナ)とみられたが、良質のバリッシャー石であるらしい。

補記3:ジョン・マンデヴィルは 1357-71年(?)に書かれた「東方旅行記」の作者。15−16世紀には高い評価を受けたが、その記載はマルコ・ポーロ、カルピーニ、オドリコ等の手記に負ったものとみなされるようになって、現在は空想旅行記ともいわれ、その経歴も怪しいといわれている。