アメリカの捕鯨略史。

◆17〜18世紀のヨーロッパ捕鯨史を「銀鉱の島・鯨漁りの海」に概観した。さらに約せば16世紀後半に始まる北方航路探検の途次、極圏の氷海に鯨の群れを発見したヨーロッパ人は、伝統的なバスクの捕鯨技術を吸収して厳寒の海に乗り出したのである。グリーンランド海に聳えるスピッツベルゲン島(スヴァールバル)が重要な拠点となった。冬は凍結して航行不能となるこの海域を目指して、夏のシーズンになるとオランダ、イギリス、フランス、デンマーク等の漁船が押し寄せ、沿岸に集まる鯨を屠った。やがて技術が進歩し、捕鯨船は堅牢化されて沖合での継続的な漁−長期無寄港捕鯨が可能となった。17世紀後半から18世紀前半にかけてオランダ捕鯨は2度の黄金期を迎え、グリーンランド島の東海域や西のデイヴィス海峡を我が物顔に渉漁した。漁場が本国から遠ざかるほどに航海期間は長引き、春先に出航した船は夏いっぱいを北西海域に送って、晩秋になってから本国に戻ってくるのだった。

しかしそれはまだ序の口に過ぎなかったのである。

◆1583年の領有宣言に始まったイギリス人の北米植民活動は17世紀に入って漸く実を結び始め、東海岸に恒久的な植民地が建設されていった。植民者は沿岸に夥しい鯨群がひしめくさまを目にした。彼らは捕鯨業を営む権利を与えられていたが、自らは岸辺に漂着したり、湾内に迷い込んだ鯨をおっかなびっくり捕獲するほどの技術しか持たなかった。一方、原住民たちもまた迷い鯨を食糧として珍重したが、やはり積極的に船を出して漁をするわけではなかった。それでも17世紀半ばになるとバスクの技術が伝わり、白人は原住民を使役して鯨を獲るようになった。もとは共有物であった漂着鯨はいつしか土地所有者のものとされるようになり、海上で捕獲した鯨は個人の所有物とみなされた。

そして1670年頃にはサザンプトンで、次いで90年頃までにナンタケット島に専門の捕鯨業が興った。彼らは海に出て鯨を追い、18世紀に入る頃には沿岸捕鯨から沖合捕鯨に軸足を移した。漁場は北方のニューファンドランド島周辺からその沖合へ向かった。1730年頃にはさらに北のグリーンランド島を挟むデイヴィス海峡まで伸びた。折しもデンマークがグリーンランド西岸に植民地を築き、沿岸からオランダを排除しようとしていた時期である(18世紀デンマークのグリーンランド植民)。同じ頃オランダの後塵を拝したイギリス本国も再び捕鯨に力を入れ始めた。とはいえアメリカ産鯨油の最大の仕向地は独立戦争が始まるまでイギリスであった。アメリカの捕鯨船はセミクジラばかりでなく、好んでマッコウクジラを追った。その脳油から極めて良質の油脂が採れることを知ったからだ。リスクは高いが儲けも大きかった。北方ばかりでなく東方・南方の海域にも漁場を開拓していった。

◆18世紀半ばはナンタケット島が捕鯨業の中心地となった。マサチューセッツやロードアイランドからも出漁したが、もっとも広く深く世界の海に乗り出したのは果敢なナンタケット船団だった。彼らはよく苦難に耐えた。東はメキシコ湾流の縁まで、南はノースカロライナまで出漁した。1750年頃から捕鯨船に製油装置(釜)が据えられるようになると航海域はさらに広がった。70年代にはギニア、フォークランド諸島までが射程に入った。ヴェルデ岬諸島やアゾレス諸島近海もマッコウクジラの漁場であった。かつて長くても1,2ケ月だった航海は丸一年に及んだ。夏が終っても凍らない南の海で、船倉が鯨油樽で一杯になるまでどこまでも鯨を追い続けたのである。

独立戦争の直前、ナンタケット島から出漁する捕鯨船は年間150隻規模に達した。全米では300隻が出漁した。欧州やアメリカ植民地都市部での鯨油需要(主に灯火用)は旺盛で、ニューイングランドへ直接送金される英貨の半ばは鯨油と鯨ヒゲ取引きの上がりであった。一方でオランダ捕鯨はもはや見る影もなく凋落しており、アメリカ一人勝ちの様相を呈していた。

ところが独立戦争が状況を大きく変化させた。捕鯨船を艤装するのに必要な労働者は戦地へ向かい、また沿岸を監視するイギリス海軍に拿捕されるリスクが著しく高まったために、事実上、出漁出来なくなったのである。アメリカは独立を果たしたが、戦争が終わっても状況はなかなか改善しなかった。戦中、本国寄りの立場にあったナンタケット資本家の幾たりかはむしろ欧州に活路を求めて去った。イギリスの捕鯨業が活況を呈し、戦前

100隻もなかった捕鯨船は 1788年には314隻を数えた。一方アメリカ船は

80隻ほどに落ち込んだ。立場が逆転したのである。イギリス船団は極圏からブラジル沖合まで駆け巡った。1790年代、英米の捕鯨船はホーン岬を回ってペルー沖で操業を始めたが、先鞭を切ったのはイギリスだった。

◆19世紀に入ると再びアメリカに陽が射す。世紀の初め、ナンタケットの出漁船は 100隻規模まで回復したが、1812年戦争(米英戦争)が始まると再び苦境に陥った。しかしこの戦争が終るとアメリカはもはや国際紛争に煩わされず、国内及び世界中で高まった鯨油需要を受けて急速に捕鯨産業を発展させた。国内では鉄道網が普及して通商の要となり、その流れに乗ってニューベッドフォードが台頭した。ナンタケットは 1830年代から40年代初めまでかつてない繁忙期を迎えたが、ニューベッドフォードはこれを上回る成長を遂げた。本土にあることと、水深が深く大型船の接岸が出来ることが優位点だった。1820年代には出漁船数ですでにナンタケットを超え、絶頂期の1857年には 329隻を数えて全米の半数近くに達した。ナンタケット船団がマッコウクジラと特定海域での操業に集中したのに対し、ニューベッドフォード船団はマッコウクジラ、セミクジラ、ホッキョククジラ、コククジラ、ザトウクジラなど、市場価値のあるあらゆるクジラを捕獲対象として世界中を経巡った。捕鯨海域は飛躍的に広がっていた。

18世紀末にホーン岬を回った捕鯨船団は、19世紀に入る頃には太平洋赤道付近のパナマ沖からガラパゴス諸島に達した。1819年にはハワイの島々に姿を見せ、ホノルル港やラハイナ港を拠点に小笠原諸島付近まで進むようになった。ジャパン・グラウンドが発見されて、ほどなく日本近海まで大型船団が押し寄せ、マッコウクジラを捕った。ベーリング海峡付近もまた好漁場であることが分かった。世紀半ばには年間数百隻の捕鯨船がハワイに寄港し、最盛期の1846年は 600隻に達した。この年、世界の捕鯨船総数約900隻のうち、735隻がアメリカ船だったという。アメリカ各地に散らばる60以上の港から出漁して、大西洋、太平洋、インド洋、北極海へと向かった。今や航海は長ければ丸4年に達した。首尾よく鯨油を集められなければ、船長は長い航路を戻って帰港するより(そして船主の不興を買って船を降ろされるより)、もう一年踏ん張って運を試すことを選んだからである。ちなみに1853-54年のマシュー・ペリー提督の浦賀来航は、捕鯨基地を確保するため、日本に開港を迫ることが最重要任務であったという。

◆19世紀半ばはまさにアメリカ捕鯨の黄金期であった。全米で約7万人が捕鯨産業に携わり、7000万ドルの資本が投下された。最高収益を記録した1853年に捕獲された鯨は8000頭以上、生産高はマッコウ鯨油

10万3000バレル、鯨油 26万バレル、鯨ヒゲ 570万ポンド、締めて

1100万ドルの売上になった。アメリカ商船の登録積載トン数の約5分の1が捕鯨船であり、捕鯨はアメリカ第5位の産業に成長した。ニューベッドフォードを擁するマサチューセッツ州では製靴と綿織物に次ぐ第3位の産業であった。

メルヴィルの「白鯨」(1851)に描かれた物語を実地でゆく船長や鯨捕りたちが生きた時代であり、銛を手にした一介の船員が腕と度胸で伝説的地位を獲得出来た時代であった。

◆この後アメリカ捕鯨は長い下り坂に入る。いくつもの要因が重なっているが、本質的には資本家にとっても労働者にとっても捕鯨より効率的な投資対象/職業需要が他に出てきたことと、石炭ガスや灯油の発明・原油の発見によって鯨油の市場価値が下がり、また置き換えが進んでいったことである。

例えば19世紀半ばのサンフランシスコは太平洋のマッコウクジラ、北極海のホッキョククジラ、カリフォルニアのコククジラを獲る捕鯨船の拠点として栄えていたが、1849年にゴールドラッシュが起こると、艤装作業員も船員もこぞって船を放棄して金鉱探しに向かった。航海収益をもとに歩合で給金を得ていた鯨捕りは航海が長引くほど実質的な実入りが少なくなっていたし、もともと職業リスクが高かったのである。大工や人夫としてクチがあるなら、その方が何倍もの稼ぎになった。また当時のアメリカは繊維産業が興隆し、労働者の目も資本家の目もむしろそちらに向かっていった。

1860年代には南北戦争が起こって打撃を与えたし、70年代には大きな海難事故が相次いで捕鯨業のリスクを今更ながら露わにした。世紀に亘る乱獲によって市場価値のある鯨の数が激減していた。

1850年代にはすでに照明油として鯨油よりも石炭ガスや灯油(ケロシン)のシェアが大きくなっていたが、59年にペンシルバニアで油田が発見されるとまたたく間に原油生産量が増え、62年には300万バレルに達した。原油はほとんどが灯油に精製されて、あらゆる照明油市場を席巻していった。

1870年にはアメリカ捕鯨船の数は321隻に半減し、80年は178隻となった。捕鯨船を出漁させたのはわずか12港、それも多くが気息奄々の態であった。アメリカ捕鯨の時代は去ろうとしていた。そのまま1890年97隻、1900年48隻と規模を落とし、1914年には32隻に減った。鯨油市場はすでにないに等しかった。まだ照明に鯨油を使っていたのは灯台と、脳油蝋燭(煤も悪臭も出さず、明るく清浄な白光を放つ)を祭壇に飾る教会くらいだった。鯨ヒゲの需要も世紀が代わるまでに終っていた。ただ精密機械用の脳油グリースは他に代替品がないため、その後も長く使われ続けた。

(参考文献:「クジラとアメリカ」 E.J.ドリン著)

◆今日、アメリカは捕鯨の国ではないが、ボストンから 60km ほど南の港湾都市ニューベッドフォードに捕鯨博物館があって、かつての繁栄を偲んでいる。

ニューベッドフォードの港

街角。 「白鯨」モビー・ディックの名をつけたレストラン。

19世紀前半、チリ南部のモカ島近海にモカ・ディックという白鯨が出没していた。

攻撃されない限りは温和な、専守防衛気質の鯨だったが、捕獲・殺傷を試みる

鯨捕りには容赦ない尾の一撃をくらわして幾多の戦いを生き延びた。

モカ・ディックは30年近くの間、鯨捕りたちの語り草だったが、1838年、捕鯨船に

襲われておびえる幼いクジラをかばいに現れて、止めを刺されたという。

モビー・ディックのモデルとされる。

捕鯨博物館 入口。

エントランス・ホールの天井に吊られたクジラの骨格。

二階ホールの展示。手前はクジラに近づくためのボート。

銛打ちが乗って攻撃した。

捕鯨船の 1/2 スケール模型。

捕鯨船の内部模型。船倉はほとんど鯨油樽の収納スペースになっており、船員は

暗く狭い船室に押し込められて眠った。甲板にはクジラの皮脂を煮て鯨油を製造する

釜が置かれている。

捕鯨船と鯨油樽

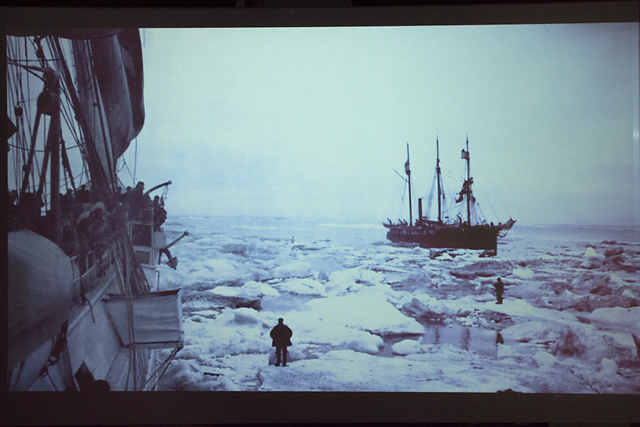

氷海を行く捕鯨船

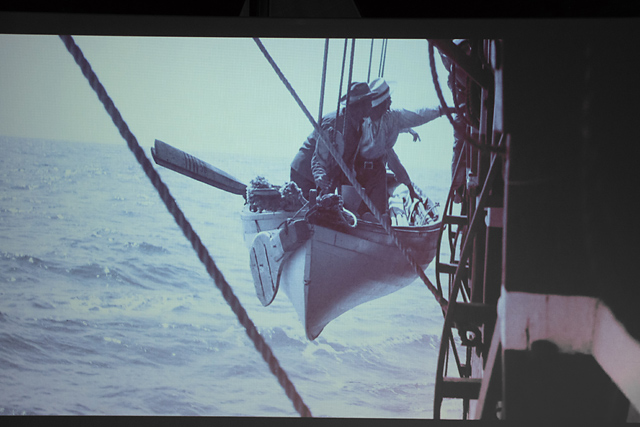

クジラを発見し、接近のため乗り込んだボートを降ろすところ。

屠ったクジラを母船に横づけし、脳油や皮脂を切り出す

液状の脳油を汲み出して樽に移す。背後は切りだされた皮脂。

皮脂を釜で煮て鯨油を抽出する

鯨油を搾り取った後の皮脂ガラを燃料に釜を焚く

黒煙がもうもうと舞い、甲板を悪臭が覆う

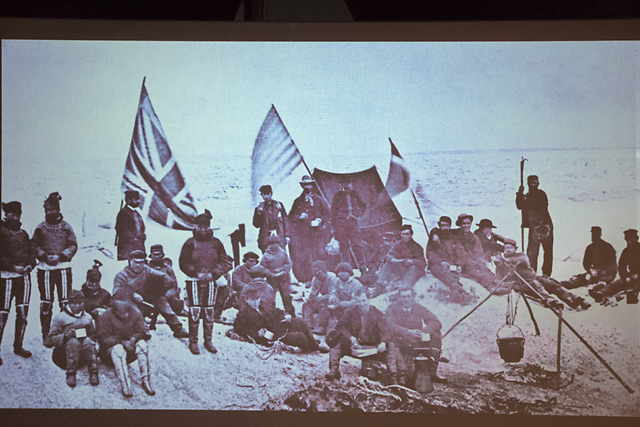

いろんな国から来た捕鯨船が寄り集ってパーティー

鯨油のサンプル(品質によって等級分けされる) 右は脳油蝋燭

マッコウクジラに銛を打ち込む

生命の危険と隣合わせ

氷海に閉じ込められ圧潰した捕鯨船

捕鯨船は大洋に浮かぶ島に寄港して真水や食料を得た。船を修理し、船員を補充した。

ピコ島はアゾレス諸島の一で、ポルトガルが航海に乗り出した昔から

代々、勇敢な船乗りを輩出することで有名だった。

チリ沖のフアン・フェルナンデス島と、ハワイ・マウイ島のラハイナ港。

いずれも捕鯨船の拠点だった。

両者の中間あたりにある絶海の島、マルケサス諸島も

鯨捕り(原住民)の補給地としてよく知られていた。

クジラの骨や歯牙を使った工芸品

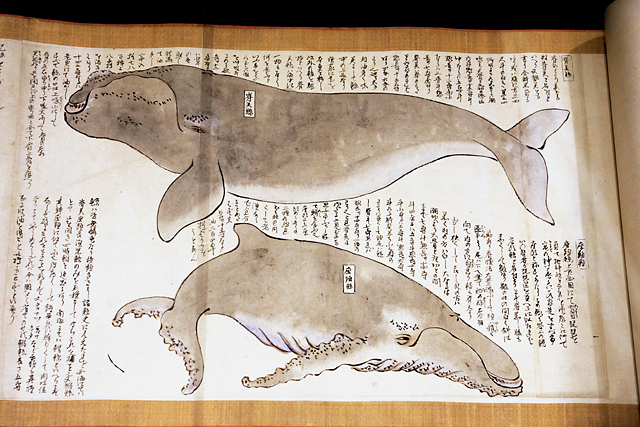

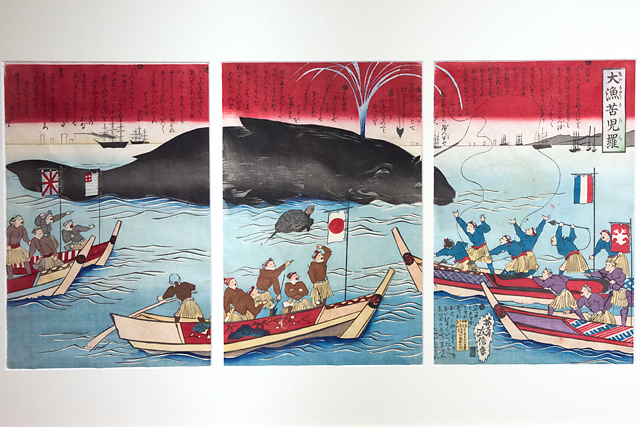

日本のクジラ(勇魚)捕りの資料