| 1039.ラティス水晶2 Lattice Quartz (ナミビア産) |

No.1038と同じ産地のラティス水晶をもう一点。

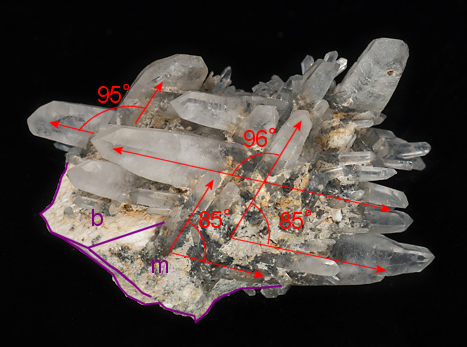

N.1038の標本は水晶の外部で黒色柱状のショール(鉄電気石)が共存しているが、こちらは何故か水晶の内部(それも根元付近)だけに含まれている。長石の結晶面(b面)に対する水晶の柱軸の伸長方向は

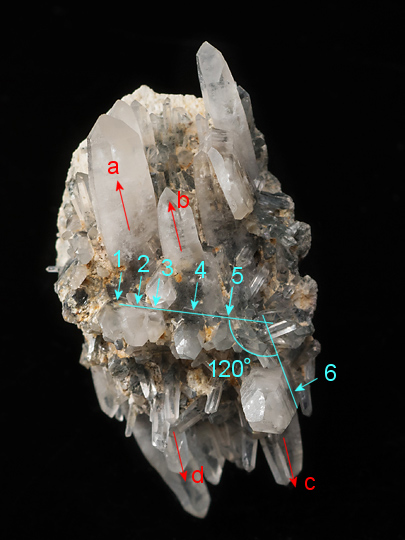

No.1038で説明したのとほぼ同じ傾向を示す。 b面上の水晶が比較的よく発達しているので、格子の形が把握しやすい。格子方向を矢印で画像にオーバーレイして示した。

なお、比較的微小な水晶(※4枚目の画像で水色矢印標識したもの)は、必ずしも格子(※同じく赤色矢印標識したもの)と同じ方向を向いていないことが見て取れる。これらは①格子水晶より遅れて成長が始まったから小さいのか、②長石の結晶面と接触していないのでエピタキシャルな方位誘導が起こらなかったのか、それとも別のエピタキシーに従っているのか、③あるいは格子をなす水晶は日本式双晶と同様に、単晶よりも有利な成長条件(凹入角効果)を持っているので巨大化しやすいのか。

興味深いところである。