| 1038.ラティス水晶 Lattice Quartz/ Gitter Quarz (ナミビア産) |

私がこのタイプの水晶に気がついたのはそんなに古いことでなく、ある年、大英博物館でナミビアのマイル72産(※かのエレミア石の産地だ)の標本を目にした時だった。cf.大英博物館の標本

最初は「すごい日本式双晶だ」と思った。それから「…にしては妙だ?」と思った。普通、日本式(ガルデット式)双晶は二つの結晶の柱面が正面に並んだ配置で約84-85度の角度に交差する。ところがこの標本は、正面に柱面間の稜線がきている場合があるようなのだ。その上、多数の双晶形が整然と並列して母岩上に連なっている。よく見れば、結晶が交差する平面は一つに限らず、少なくとも二つ以上の交差平面が存在するようで、つまり3次元的な法則性を伴う擬日本式双晶形なのだ。その時は唸ったきり、「変わった双晶があるものだ…」で済ますほかなかった。それ以上何かを判断する情報を持たなかったので。

暫く経ってから、この種の水晶が Gitter Quarz, Lattice Quartz

等の名称で呼ばれていることを知った。訳せば格子水晶で、庭園などにおくラティス(格子状の衝立て・桟)を連想させるかららしい。産地はナミビアのエロンゴ山地に限られ、世界的に珍しいものだという(探せば他にもあろうが)。水晶は長石を覆って生じており、その結晶構造の影響を受けたエピタキシャルな成長と思しい。しばしば長石は完全に溶脱して、水晶が3次元的な格子をなして残った形をみせる。

MR誌を参照すると、2003年8月に開かれた晶洞からオルソクレース(正長石)を交代した(エピモルフの)、薄い皮殻状の水晶のシェルが産した、とある。エピモルフとはある鉱物を置換して別の鉱物が表層に生じ、一方元の鉱物は溶解して内部が空洞化したものを指す用語である。cf.

No.1037 (長石が溶脱したエピモルフの例)

ちなみにエロンゴ山地には日本式双晶も報告されている。

その後、この標本を入手する機会があって、漸く詳しく観察出来るようになった。幸い母岩をなす長石がほぼ残っており、結晶形(面)を判断出来るので、これらの面に対して水晶がどんな配置で成長しているのか検討してみた。なお長石は必ずしもソリッドでなく、多少の風化を経て内部にポーラスな(多孔質の)微小空隙が散在していることが断面から分かる。

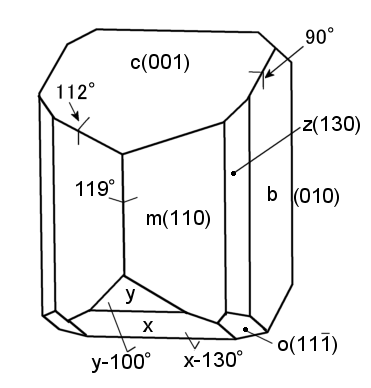

さて、まず正長石の一般的な形状を下図に示す。

この図では柱軸が上下方向にあり、b面、z面、m面が柱面を構成している。上部に庇面(屋根形)をなす

c面を示しているが、代わりに x面や y面が現れることもある。

標本では、一番上の画像の中央から右側にかけてが一本の長石の結晶形で、柱軸は左右方向に伸びている。柱面はb面と

m面とが認められる。右の端部は c面と思しい。これらの面上いずれにも微小な水晶がびっしりと幾何学的な配置で生えている。

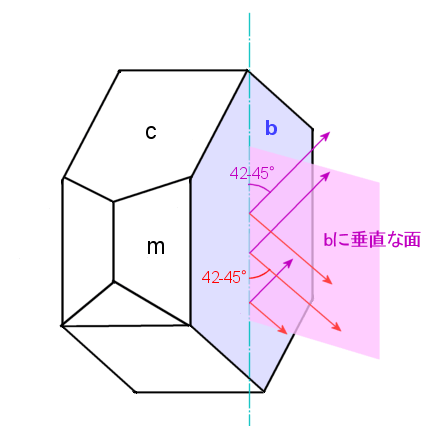

規則性を検討すると、下図のように、b面に対する仮想垂直面上(柱軸を通る)に水晶が展開する傾向が強い。ただしすべてがそうとは限らず、別の仮想平面上に生じているように見えるものもある。この仮想面上で観察すると、交差する結晶は概ね柱面同士が平行に並んで見える。つまりほぼ日本式双晶のように見える。が、交差角は異なる場合がある。これが

b面上に生える水晶の特徴。

次に m面上の水晶だが、二つのケースがあるようだ。一つは

b面上に見られるのと同じ配置で生えたもの。この場合、水晶は

m面に向かって大きく倒れた形で傾斜しているように見える。もう一つは

m面に沿って完全に寝た形で、しかしb面上に見られる傾斜角をほぼ維持しているもの。頻度としては前者が優勢に思われる。合わせ技により、交差の様子がやや複雑になっている。

c面上の水晶は、これら二つの傾向をよく維持しているのだが、柱軸方向に俯瞰して見ると、水晶は下図の「bに垂直な面」に対してやや傾く傾向がある(m面に対しても傾いている)。

このようにそれぞれの面毎にある程度の傾向性を持っているので、総体的には「bに垂直な面」上で交差する格子を基調としながら、規則性から外れた方向の格子も存在して3次元的な構造を持つものらしい。

私が今言えるのはこのくらい。