�����̈�N�قǂ̊ԂɁu������������{�v�Ƃ��u�����̖{�v�Ƃ������^�C�g���ŁA�����ɓ����������삪�������Ŋ��s����Ă���B���s�ɕq���ɔ����������̂��Ƃ���A�J�ł͂��ĂȂ������u�[�����N�����Ă���̂ł��낤���B���e�͍d��܂��܂����A��������Ȃ�炩�̉��Őɓ��ݓ��ꂽ����z�肵�Ă���Ǝv����B���D�Ƃ̊Ԃɂ����ɐ����ɐS��������������A�܂��o���G�e�B�ɕx�����̐��E���ē������发�����߂��Ă�����������킷���̂��낤�B

����ɂ��Ă��u�����v�ł����āu�Ήp�v�łȂ��Ƃ��낪�A���̂悤�ȃ^�C�v�ɂ͂����܂����v����B

�z���w�������ƁA�����̊w���� Quartz �ł���B Quartz

�ɑΉ�����a���͂����������ł͂Ȃ��B�Ήp���B�����Łu�������͐Ήp�ƌĂԂׂ��ł���v�Ɛ��ʐ��Ă����ׂ����ǂ����͂�����ƃA���V���A���O�Ƃ��Ă�

Quartz

�̐����E�����\������������Ήp�Ƒ��̂��A���̂Ȃ��ŘZ�p����̌����i���Ă�

rock crystal

�Ƒ��̂�����́j�𐅏��ƌĂԂ��ƂɂȂ��Ă���B

����Ȃӂ��Ɏ햼�i���́j�Ǝ��`�����̖��̂Ƃ��敪�����́A�����ƌ��n���ĐΉp�E�����ȊO�ɂ܂��Ȃ��B�z���͂��������������鐫���̂��̂Ȃ̂ŁA�敪��݂���K�R���͍z���w���ɂ͎��͂Ȃ��̂ł���B

���̂��Ƃ͔�r�I���j�̐z���w��̖��̂ƁA�̂���l�X�̊ԂŐe���܂�Ă������̂Ƃ̊Ԃ̐܂荇���A���邢�͗͊W�̔��f�Ƃ��ė�������K�v�����낤�B

�z���w�͉Ȋw�I�m������Ƃ��đ̌n�I�ȕ��ނ��s���햼���߂Ă䂭���A���̕��ޖ@�͗L�j�ȗ��F�������Ƃɐ��敪���Ă����l�Ԃ̊����ɕK��������v������̂ł͂Ȃ��i�ނ��댤�����i�ނقǗ���Ă䂭�H�j�B�Â�����̖̐��O�́A�{���A�z���햼�Ɠ���Ɉ�������Ƃ͌���Ȃ��B���������̈Ӗ�����Ƃ��낪�z���w�̗����ɋ߂����̂ł���A���m�̖��̂��w���Ɏ�荞��Ő�����}�邱�Ƃ��Љ�I�����Ɖ~���ȃR�~���j�P�[�V�����̂��߂ɖ]�܂����B

��������̍z���w�҂� Quartz

�ɑ��錾�t�Ƃ��ĐΉp��I���A���̍ہA�����i�����j�Ƃ����Â����̂������Ĕp�����Ȃ������A���邢�͂����������Ȃ������̂��낤�Ǝv���B�@cf.

No.996

�����i�a�c���m�j

���ہA�͔͍��i�p�E�Ɓj�ɐΉp�̃T�u�O���[�v��\�����镡���̌�b������������A�a���Ƃ��Ă��ʏ̂��̗p���邱�Ƃɕւ��������B�Ήp�̗ނɂ͂ق��ɋʐ�(Charcedony)�A�߂̂�(Agate)�A�ɋ�(Jasper)�ȂǑ����̖��̂��ʗp���Ă���B

�ނ�����߂Ă����ɍz���w�I�Ȓ�`�������邱�ƂŁAQuartz�����A���s����[�߂�ꂽ�Ƃ����ׂ����B�V�g�����A�A���V�X�g�A���[�Y�N�I�[�c�Ƃ�������M�Ζ����ˑR�p������i���̕���ł͓���ł��F�i���O�ρj�ɂ��̋敪�͑�Ȃ��Ƃ��j�B

���Â���s�ׂ͕��ނ���s�ׂɓ������B���܂��܂ȃo���G�[�V������\�������b�i���ށj���p�ӂ��ꂽ���Ƃ́AQuartz�����ꂾ���g�߂ȑ��݂ł��������ƁA�����������ނ��Љ�I�Ɂi�����I�Ɂj�\���R���Z���T�X�̓�������̂ł��������Ƃ̏؋��ł��낤�B���Ȃ݂ɐΉp�ނ̕ʏ́A�ُ́A���햼����ׂĂ����ƁA���̂̉�������łP���̖{�ɂȂ邻���ł���B�i�w�����Ȃ�

Quartz �ɂȂ������������[�����A����͂܂��ʂ̋@��Ɂj

���Ƃ���ōz���w�����������ȑO�i�]�ˎ���ȑO�j�A�Ήp�Ɛ����Ƃ͂ǂ�ȗނ̐��w���Ă����̂��B��L�́u�z���w��́v��`�Ɠ����������̂��B�܂����̒�`�͌��݈�ʓI�Ɂi���ԂɁj�F�߂��Ă�����̂��낤���B���̕ӂ�̎���͂����ȍz������z���T�C�g�ɂ��ƒ���I�Ȑ���������̂����A���͎��Ȃ�Ɏv���Ƃ���������Ă݂����B

���܂��Ήp�����A����͒����ɋN�����錾�t�ŁA�_�_�{���o(2-3C)�̏�i�ɔ��Ήp�A���Ήp���ڂ��Ă���B���W�{���i3C�j�́u���Ήp�̌`�͎��Ήp�̂悤�ŁA�����Q�C�R���v�Ƃ��A����ʘ^�ɂ́u���Ήp�͑傫���w���炢�Œ����Q�A�R���A�Z�ʍ��@���A���������Č�����A�����T�C�U������Ɖ����v�Ƃ���̂ŁA���E���Ήp�Ƃ��ɘZ�̒��ʂ��������i�����j�ł����āA���̂Ȃ��̔������́i�������̂�����́j�A���F�̂��̂�\�����ƍl���Ă悳�������B

�ʘ^�͑����āA�[�����F�ŗł������͉̂��Ήp�A�[���Ԃ��ėł������̂͐ԐΉp�ȂǂƂ��A�Ήp�A���Ήp�̖��������Ă���B��������F�������ɂ��Ă��邱�Ƃɒ��ӂ������B�i���I���W�i���̐_�_�o�͎U�킵�����A�Ï��̋L�ڂ𑍍��������O�i�i5-6�b�j�ȍ~�̒���ɂ���ē��e���m���B�����ł͌Â������ɒ��҂̒m������悹����̂���ʓI�Ȗ{�����݂̍���������j�B

���Z��(�V���E�E�V���N 11C)�́u�w��\�^�x������ɑ�B�i�L���ȗ��茧�j�̎R���Ɏ��Ήp�����A�W���F�Ŏ��͂悭�O��B�召�F�ܗłŗ��[�����Ɏ��Ă���v�Ƃ����A���@奭(�R�E�\�E�Z�L�@12C)�́u���Ήp�͖��O�Ő����̔@���A�A���F�͎��ŋς����Ȃ��v�u���Ήp�͎��Ήp�Ɏ��邪�A�Z�łł���Ⴂ���傫���A���F�͐����̎Ⴕ�v�Əq�ׂĂ����B

�Z�ʂ��ܗłɂȂ�����Z�łɂȂ�����ٓ������邪�A�W�{���������Ă���ΌܗłƂ͏����Ȃ������낤�B����������`�͖��̗��������W���E�l���ē`���A�ߑ�Ɏ���R���Z���T�X�̑b�ƂȂ����B

������

Qaurtz

�̓���I�����𐅏��ƌĂԊW�ŁA�Ήp�͂������������ȊO�́A���E�s��`�̐�s�����Ȑ��w���̂ɗp������P�[�X���������A���Ƃ͕��ʂɎ��`���������w�����t�Ȃ̂������i��������ł���`��͂����Ȃ̂����j�B

�����Ĕ��Ήp�ł悭�������̂͐����i�������傤�j�̂悤�ł������B�Ƃ������A��ł܂��q�ׂ邪�����Ɠ��ނ̐������B�i���u�@���A�Ⴕ�v�Ƃ��������́A�����ł́u���̂��̂ł͂Ȃ�����ǎ��Ă���v�Ƃ����j���A���X�����邪�A�ꌹ�́u�����v�̈ӂŁA���ޒ��̈��Ƃ��Ď����\���ł���A�͂�����f�肹���Ɂu�c�̂悤�ł���v�ƛU�Ȃɏq�ׂ�\���ł��������B����Č��̔@���im(_

_)m�j�B�j

���܂��܂ȐF�̃o���G�[�V����������A�F���ɂ��銵�Ⴉ��A�Ήp���̂͂�������I�Ȍ`��E�����̐ɋ��ʂ��ėp����ꂽ��ł��邱�Ƃ�������B�L�[���[�h�́u�w�̂悤�ɍג����Z�p����v�A�܂��u�[�����₶��̂悤�ɐ���Ă���v���Ƃ��낤�i�����Ė��邭�O��j�B�������{���͂����ƕʂ̃C���[�W���������̂ł͂Ȃ����낤���B

�Ήp�̌ꌹ�����A�̒��ł��D�ꂽ�i�u�p�v�̈ӂ̂ЂƂj���̂��w�����Ƃ������߂�����B���A���Ƃ��Ă͉p�̂����ЂƂ̈Ӗ��A�Ԗ[�i�͂ȂԂ��j�̃C���[�W���܂܂�Ă���Ǝv�������B�p�̎��͂��Ƃ���䇁i�����j�̉����������B���͒��S�܂��͓����̈Ӗ��ŁA�����Q�����Ȃ��Đ�����Ȃ��əz�ƍۗ������т�����́A���邢�͎}��s�̐�[�ɍڂ��ėD��Ĕ������炢���ԁA�[�̂悤�ɏW�܂��č炫�����ԁX��\�����t���낤�B

�����́i�����Ɍ���Ȃ����j���p�̂悤�ɌQ�����鐫��������B������p�ɏd�˂�ƁA�ׂ��Ȍ��������邢�͐ܕ~���A���邢��⡂̂悤�ɂĂ�łɓ˂��o�����ɁA��ی����ɗ����Ă�������̗l�q��A�����傫���̂��炫�炵�����������ˏ�ɍL����A�Ԃт�߂��č炢�Ă���A��������̏����ȉԂт炪������ɂ�������ɂ����ɏW�܂��đ傫�ȉԖ[�̓��킢���݂��Ă���A����ȗl�q���f�i����Ȃ����B���������E�g�Q�s�[�E�������������̌Q���B

�Ήp�̖{���̃j���A���X�́A��{�ƌ̕������������A�R��ɂ����āA�����N����̗ڂɐ��^�ȑf���`������A���ɖ������ԁX�̂悤�Ȍ����W���̂ɖʉe�����߂����̂ł͂Ȃ��������B�Ήp�͐̉Ԃł���B�i��L�F�ق��̐��Ƃ����c�j

������A���������A�������͂蒆���N���̌��t�ł���B���͂����l�R��ᩁX�Ɩ��邭�P�����܂�\���A���̂悤�ɓ����ł悭���邱�ƂɗR������B�Â��͐����ƕ\�L����A���T�ނɕp�ɂɗp�Ⴊ�������i�����Ɛ��͓�������(

jīng)�Ŕ�����̋�ʂ͂Ȃ��j�B

�Ⴆ�����W�i3-4C�j�u���Y�o�v����A腕����i�Ɂu���͌������A��u��A�{��R���͎l����Ȃ��ď���삷�B�����E�����E���E��ł���v�Ƃ���A�l��E����̈�i������ɐ������Ă���B

�ʖ��ɐ��ʂƌĂ�A����������͐�������߂��悤�A�������Ƃ͋��i��ʁF�����l������Ȃ��炤�j�̂悤�Ƃ����̂��R���B�܂��ɋʂƂ������B�����ŕɐ��Ƃ͐�����݂��������������Ӗ�����̂ŁA�ɋʂ͓����ɐ��ʂ̈ӂ��낤�B���݂̕ɋʁi�W���X�p�[�j�Ƃ͂��قȂ�B

���ʂ�ɋʂ̖��͌Â��u�R�C�o�v�ɂ��łɌ����A�Ⴆ�Γ�R�o�Ɂu�����֎O�S���A����̎R�Ƃ����B�ؑ����A���������B���ʑ����A���������v�Ƃ���B

�����̌��`�͕����ʂ萅�̐����ŁA�Â��ċ���ɉ������Ƃ�����ƐM����ꂽ�炵���B�㊿�A���[�́u�_�t�v�ɁA�u�R���̌k�͍]�ɒʂ��Ă͂��Ȃ��B����ł���������ł���̂́A���������牻�������̂ł���v�Ɛ�����Ă���B���ɂȂ邩�ǂ����͎��炸�A�����̕��͐��i�n�t�j���番���E�͏o����G�b�Z���X������A�Ñ㒆���l�̊����͓I���O��Ă��Ȃ��B

�����猻���͉̂��ł������ł����̉Ԃł��������Ƃ����A�����Ȑ����ɂ͗쐅�����̂܂ܓ����������A�Ђ��肵���S�n�悳�Ɛ������������āA�����̖��ɂӂ��킵���B�u��N���o���V�X�����������́v�Ƃ������B���̐w�i�Ⴆ�Η������j�́A�u�����������Ƃ������͌�肾�v�Ɩ������Ă��邪�A����Ȗ��̂Ȃ����Ƃ�^��ł����Ă͂����Ȃ��B

�Ðl�͐����̋P���ɐ_���ȋC�z�������Ƃ��Ă����ɈႢ�Ȃ��B�����ł������͐����肢�ʁA��A�����ȂǏ@���I�ȗp��ɍD��ŗp�����邪�A�Â��͕����M�ƌ��т����ɗ��A��F���i���{�ł̓��m�E�ƌĂ�Ă��邪�j�A���Ԃ͓����ŐF�����̏��Ȃ��W�F�i���F�`�W�Ԋ��F�j�̐����Ђł������B�����̗�͐_���A��������ƐM�����A�����̐��b��|���Ε����̈�b�Ɏ������Ȃ��i�{�M�A�ؓ��Β��̉_���u�ɂ��ޘb�����������āA�u�u���z���������v�ɂ��������p�����Ă�������j�B

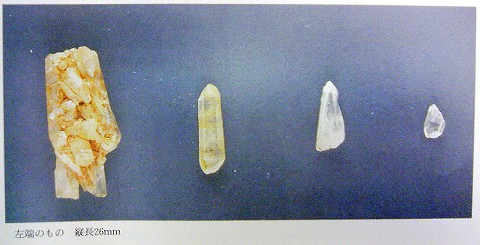

�v����u�k���v�ɂ́u�ÏB�i�l��~�n�j�̉�ɎR�ɕ�F������B�`�͘Z�łŎ�����Ă���B�F�͖��F�Ŗ��邭�����O��B�R�T��̂悤�ɏ㎿�Ȑ����̗ނ��v�Ƃ����i����ɏ��Ƃ������j�B������T��ɚg����͕̂s���ȋC�����邪�A����̌�����Ɠ����`���B��`�̐����͊m���ɂ���B

�����ʁA�����A�����̌ꂪ�A�˂ɍ�������

����/Quartz

�݂̂��w�������ǂ����͒肩�łȂ��B�Ⴆ��鰂́u鰗��v���^�`�ɁA��`���i���[�}�鍑�j�ł́u�����������ċ{�y�함�����v�Ƃ��邪�A���̏ꍇ�A�����͐̐����Ƃ������ȃK���X�Ƃ������B�����`���������}�e���A���Ƃ��Ă������̓K���X�ɂ�������ŁA���j�I�ɗ����i�K���X�j�����t�i�n���j�ƌ�`�̐ڋ߁E�����E�R��������Ȃ������B

�i�����t�͕��T���̌��t�i�X�p�e�B�J�j�̉���ŁA�Â��͐����Ɗ���Ă����B���ʁA����Ƃ��Ăꂽ���A����͐����̕ʖ��ł�����B�����A�����ɔ�肳��Ă������A��ɕʂ̕�Ƃ��Ĉ�����悤�ɂȂ����B�Ƃ����ĉ��̐��͕�����Ȃ��B����́u�d�����`�v�ɂ́u�`�͐����̔@���A�����Ȍ��Ƃ�͐����ɔ䂷�B���A�ɁA���A���̂S�F�ɕʂv�Ƃ���B�����A���t�ɂ́i�V�R�j�K���X�Ɛ����̗��`������B�j

�Ƃ͂����A�ǂ�Ȍ��t�������Ă��L�`�E���`�����������̂ŁA�܂��������̕����́A�Ήp�Ɛ����i���j�͗ޕ��܂��͓����Ȃ�Ƃقڌ��𑵂��Ă���̂ŁA�����̌ꂪ�܂������u����/Quartz�v���Ӗ����Ȃ������������������Ƃ��v���Ȃ��B��͂萅���́u�����v���낤�B���̌��t�̃L�[���[�h�́u���F�����Ō�����h�����́v�ł���B�����āi�����̏ꍇ�j�`�͘Z�łŐ悪��̂悤�ɐ��B

���������́u�{���j�ځv(16C��)�ɐ������q�ׂāA�u����̂��铧���Ȕ��ł��炫��ƌ���B���`�ʂ�A���̐��p�̂悤���B���t�̑��ŁA���E����F����B�`���ɐ����̑������Ƃ͑��ŁA��̐����͔��A�k�̐����͍��A�M�B�����i�M�B�͍]���Ȃ̈�n���A�����͌Ζk�Ȃɂ��薾��̕����{�j�̐��������������A����Ă��F�E�������ɕω����Ȃ���̂悤�ł���B�����ɂ��Ė��邭����B�����ɒu���ăL�Y�������A�삪�����Ȃ��Ȃ���̂������v�Ƃ܂Ƃ߂Ă���B�k�G�̂悤�Ȑ����ł�����ƍ����Ă��܂����A�Ō�͖�����������i���邢�́u�A�C�^�C�^�ዾ�ʁv�j�̕`�ʂɂȂ��Ă���悤���B���E����F�Ƃ����͔̂��Ήp�E���Ήp�Ɉ��������Ă���ƍl����B

��ɕt��ꂽ���}�ɂ́A�����Ƃ��ē����ȋʂ��A���E���Ήp�Ƃ��Đ������i�����j�̒t�قȊG���ڂ��Ă���B���̍��ɂ͐����Ƃ����Ėڂɂ���̂͋ʂ���A�`���ɐ����i��������̂͂��j���Y���邱�Ƃ͒m���Ă��Ă��A�����̎p�i�Ήp�̐}�j�Ɍ��т��Ȃ��l�����������̂�������Ȃ��B�������Ȑl����ł͂Ȃ������낤���ǂ��B���邢�͖���ɂ͓��{���琅�����ɗA�����Ă����̂��낤���B�i�����Ȃ݂ɖ{�M�u���쎮�v�́A���ւ̌���i�̒��Ɂu�o�ΐ����@�\���v���ڂ��Ă���B�����炭�N���ɗp���郌���Y��܂��͎��̐������낤�B�j

���������A�Ήp�̌�͐Ζ�ɂ悭���т��A�����i���j�̌�͕��T�̉e���������ĕE�함�I�ȃC���[�W�Ɍ��т��Ă���B�ǂ���̏ꍇ���ŏI�p�r�Ƃ��Č����`�͂��܂���ɂ���Ȃ��������낤�B������ނƂ��Ă̐Ήp�́i�^���ۏ��邽�߂Ɂj�����̌`�ŏo����Ă���A�����͉��H���ꂽ�`�i�����ށA���ɂ̓��K�l�ʂ��j�Ŏs���ɒ���邱�Ƃ����������Ƃ������Ƃ͂��肻���ł���B��X�̂悤�Ȉ��z�Ƃ���������A�ނ�͂�������`�̐��������߂����낤�B

���̂�����͍]�ˊ��̐w�A���엖�R��������Ƃ��낪�������炵���A�ؐ��l�i�ؑ����ѓ��j�̐��X�ƈ����Ă���B

�i�{���j�ڕ��}���̔��E���Ήp�Ȃǁ@�|�A�o�E�g�ȊG�ŁA�������݂Ȃ���`�����Ƃ͎v���Ȃ��B�V�ł̎��Ήp�A�S�ł̔��Ήp���݂���B����𐅏����ƒf���ł��鈤�z�Ƃ͂��܂��H��X�͂��̃A�o�E�g���������͌��K���ׂ��Ȃ̂��B�o���߂������ЂƂ���B���{���o�����Ƃ����������邪�A�ǂ����H�@��F�̓I�[�������点�Ă���B�����ɊϔO�I�ł���B�j

�i���A�����̐}�B����̎삾�Ƃ������邪�A����ɂ��Ă͔w��ɂ��鈻���̖͗l�������Ă���B��͂�~�`���̃��K�l�ʂ��낤�B��O�̌��̖c��݂����ɉ����Ă�����ۂ��B�����Ƃ����̃X�P�b�`�̃A�o�E�g�����l����ƁA���M�������Č����邱�Ƃ͏o���Ȃ��B�j

�������ɂ����ĐΉp�E�����i�����j�́A���j�I�ɂǂ����

�u����/Quartz�v��ʂ��w�����t�Ƃ��ėp�����A���̂Ƃ��\�������������ɂ���āA���邢�͍D�݂�ɉ����āA�g���������Ă����ƍl����B�����͓������ɁA�����͌�����ɒ��ڂ������t�ł���A�Ήp�́A����͐���������ǂ��A���Ƃ͌`��Ɋ�Â������t�ł������Ǝv���B�����������E�����͐��̃C���[�W�A�������₫��߂��Ɍ��т��Ă���i�܂��Ɂj�B�]���Ă��̐����������������␅���I�A��Ȃǂ̊함�ɑ��Ă�����I�ɗp����ꂽ���낤�B�i�Ō�̈Ӗ��ł͐Ήp��Ƃ����̂͂��肦�Ȃ��j

����̐Ήp�́A�Ԃ��Ƃ����������K���łȂ��Ƃ��Ă��A��{�ƌ̌������w�����t�ł͂������B���������A�Ήp�̌ꂩ��͂��̗l�q�����܂�f�i���Ȃ��B�ނ����̓I�ȃC���[�W���N�͂��ア���Ƃ���A���A������̂��̂��܂߂Ă��܂��܂ȃ^�C�v��Quartz�Ɉ�a���Ȃ��p������悤�ɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƍl����B����͉p�Ƃ������̓�`���A���Ƃ͉Ԗ[�̈Ӗ��ł������̂��A�D�ꂽ���̂��w�����t�Ƃ��đ����p������悤�ɂȂ������Ƃ����������̂ł͂Ȃ����B

�����̒����ł́A�Ήp�͓�_���]�f���听���Ƃ���z����ʂɑ��A�`����킸���̂Ƃ��ėp�����Ă���A�����͓����Ȍ������w�����t�ƂȂ��Ă���B����ɂ͐��m�z���w�̉e���������Ă��邾�낤�i�܂����{�̍z���w�́j�B

�������Ήp�ɂ��ẮA��������������A���F�̌u��������A���F�̕�����i�}���K���ɂ��W�Ԏ��F���H�j�̂��Ƃ�������A�n��ɂ���Ďw���z���킪����Ă���̂�����Ƃ����B����������ǂ��Ă���Ƃ����ɂ������Ȃ��d�Ƃł��邪�A���t�͐������A�l�X�̐�����v���̂Ȃ��ł��̎w���������݂ɕω����Ă䂭�Ƃ������ƂȂ̂�������Ȃ��B����ɂ��Ă��A�����̖���݂͂ȓ����Ȃ̂��낤���B

�����ē��{�ł���B���̍��ł͋L�I�̐̂���嗤�̐V���������┭����܂��邲�ƂɗA�����A���̒m���ɂ���ĐV��������̗����n��o���Ă����B����ɂ͐_��Ƃ̊��^�⓹����p�̓��O�i�ɓT���Ђ��{�������n���Ă������A���T�̗ނ������炳�ꂽ�B

����ŁA���ʁA�����i�����j�A�Ήp�Ƃ�������́A���̍��܂łɓ��{�ł��p�����Ă����Ƃ݂���B���̈ȑO�ɐ������Ȃ�ƌĂ�ł����̂��m��Ȃ����A�����̌�͂��܂��܂ȋL�^�̒��Ɍ��o�����Ƃ��o����B�i���]�k�����A�u���V���v���E���{�ɁA�u���{�͌Â̘`�z�Ȃ�B�c�i�J���A���̉��F���A���ʂ��A�������Ĕ�賂ƞH���A�l�̔@���傫�Ȍ�鮁i���͂��j�A���͂��肻��������(�߂̂�)�̊�������v������B����͍������������g�Ƃ��Č��킳�ꂽ�Ƃ�(654�N)�̂��Ƃ炵���B�j

�u�����{�I�v�ɂ́u�a���Z�N(713)�A�����������Ήp�A�_��A�Η��������サ���v�Ƃ��邵�A�m���V�c�i8C)�͔��Ήp���܂ގU����Ă����Ƃ����B�����̒���͒����̓����I�ȐΖ�m����������A�`���I�ȕ��@�Ƃ��킹�ėp���邱�Ƃ��������炵���B

���a���������m���V�c��J������邪�A�u�\���̂��̕a�����Ƃ�����A�����ȕ��@���s�����������Ȃ��̂ŋ��t�O�Ɣ��Ήp���Ĉ������Ƃ����B��҂����͂�����ւ��ċ����Ȃ���������ǁA�\�͋����ĕ����A���ɕa��������B���A�����Ă���ƕ��������A����ł͎���܂��A���t�O�����݂Ȃ����v�ƑE�߂��G�s�\�[�h���u�����{��I�v�ɋL����Ă���i�ÏˎO�N�K���i850�N�j�j�B�m���V�c�͕a������A���̌�����Ήp�⊦�H�U������ŗ{�������炵���B

10C���́u�{���a���v�͐Ζ�Ƃ��Ĕ��Ήp�A���Ήp�����グ�Ă���B�Y�n�Ƃ��đO�҂͋ߍ]���A�������A��҂͔��ˍ����ڂ��Ă���B

���q�@�̕ɔ��Ήp�i�͂����������j���������Ă���B�����Q�����ɖ����Ȃ������̒P���R�P�ƌQ�����P�P���B�i�ˁ@�{�����z�[���y�[�W�@���q�@�@���Ήp�@�j

�i�����������̐��[�i�����A���Ήp�ƌĂ�Ă������ǂ����͒肩�łȂ��B���厛�u��X�v�ɍڂ��Ă���u�ΐ��X�v�ɔ�肷���������B���̖��O���܂���N�V�X���鐅�����������킹����̂��B���Ήp�̖��́u��X�v�ɂ͂Ȃ��B�j

�i�o�T�F�{�����@�u���q�@�̕v�j

��シ���ɂ��̕��������������v�x���m�́A�u���q�@�̔��Ήp�Ɏ��������͓��厛�̕��ɂ����邱�Ƃ��ł���B�×��A�䍑�ɂ͓������F�̋������Y����Ƃ�������Ȃ��Ȃ��̂ɁA���قǔ��������Ȃ��܂��傫�����Ȃ��A�������Ă��O��ƂȂ蓾�Ȃ��悤�Ȑ������������厛�̕Ƃ��ē`�����Ă��邱�Ƃ́A���͏@����̈Ӗ�������̂����m��Ȃ��v�Əq�ׂĂ���B

�v���ɁA����ɂ͔��Ήp���ӂ�����ׂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̖ړI�Ȃ珬���������̕����֗����������낤���A�����x�̑傫���Ő����W�܂����낤�B�ӂ��Ƃ��ɖ��������Ȃ��������낤�B���Ȃ�傫�������͑I�蕪���āA�ۂ��ۂȂ��Ȃ����Ă��܂��B

�܂����m�͎Y�n�ɂ��āA�u��茧�ʎR�z�R�̎Y�Ǝv���v�ƌ��ꂽ�Ƃ����B�u�����{�I�v���T�ƂȂ낤�i�������Y�j�B

������A�����i�����j�����A�o�_�����y�L(733)�Ɂu���]�R�B�S�Ƃ̓���\���Ȃ�B�����L��B�v��������B�������́u���쎮�v�Ɍ���i�́u�o�ΐ����v�����邱�Ƃ�O�q�������A����͑��z���Ɖ̃C���[�W������B�i�����ł͌Â������ɗp���鐅�����ΐ��ʁi��ꎋʁj�ƕʏ̂����Ƃ̐�������B�j

����A�u�`�����ڏ��v(10C)�ɂ́u�����͐��ʁA���邢�͌���Ƃ��]���v�Ƃ���A������͌����̃C���[�W�ł���B�����q�i10-11C)�Ɏ��グ���āA�������{�l�̐S�ɐ����̖��ƕ�����Ƃǂ߁A�͂���m��Ȃ��e�������������i�Ǝv���j�B

�u���ĂȂ���́B���F�ɔ��d�̊��ՁB����̂��B��X�̂��܂Â�ɓ���āA�V�������ɓ��肽��B�����̎쐔�B���̉ԁB�~�̉Ԃɐ�̂ӂ肽��B���݂����������Z�̕��~�q���Ђ���B�v(39)

�u���̂��Ƃ������ɐ��n��A���̕��ނ܂܂ɁA�����Ȃǂ̂�ꂽ��₤�ɁA���̂��肽�邱������������B�v(215)

[����ɑ����ē�̎ԁA�����萅���̎쐔�A���n�̌U���߂Ȃǂ��݂����āA���͂������B�v(259)

�u���˂Ȃǂ����ւ�����₤�Ȃ�ɁA�����̑�Ȃǂ��͂܂ق����₤�ɂāA�����Z���A��X�����n������ƌ����āc�v(283,

����͕X���̕`��)

�ȂǁA�����炵���@�ׂȊ����ɗU���A�����A���������̗t�ɂ̂����Ă���B���̐����͐��炩�ʼn�тȃC���[�W�ł���A�ΐ���������ł��낤�B�i���������͎ʖ{�݂̂��c���Ă��邪�A����/�����̂��Ƃ̌�́u���������v�Ƃ��ȏ�������āA�㐢�Ɋ��������Ă�ꂽ�悤�ł���B�j

���q�@�ɂ́u�����ʁv���������[�߂�ꂽ�L�^������B��L�{�����T�C�g�ɂ́u�����o�Z�q�v���Љ��Ă��邪�A�����[���͂��������ߋ�ŗV�̂��낤���B

�܂��A���������́u�F�t���ޏ��v(12C)�ɐ���������A��������́u�B��W�v(15C)�ɂ͋��ʕ��̎�ʗނɁA�����A�����Ƃ��ɍڂ����Ă���B

�����{�ɂ����Đ����͌Â�����m���A���邢�͐Ζ�Ƃ��āA���邢�͐��������ʂƂ��ėp�����Ă����B���������p�i���x���ɂ܂ŕ��y���Ă����Ƃ͎v���Ȃ��B�����炱���Ζ�Ƃ��ėL��A����Ƃ��ĉ�тł���A����i�Ɋi�D�̕Ƃ��Ȃ����̂��낤�B��������ɂ́A����ӂꂽ�ɂȂ��Ă��܂������Ƃ��m�����B

�L���v���i�ĐM�j(1630�`1714)�́u��a�{���v(1709)�ɁA�u�����F�@���{�ɑ����B���ɐ��t�i�n���j�ƌ����B�召�݂ȘZ�p�ł���B�̂͋H�Ȃ��̂ŁA�����̔O��͋M�l���m�łȂ��Ă͗p�����Ȃ������B���͉Αł��ɂ܂Ŏg���Ă���B�v�Ə����Ă���B

�܂������āA�R�B��ߍ]�A�����ȂǎY�n���q�ׁA�u����Ă���Ƃ��A�������悭����g�߂ē��Ɍ������ĉ��Ƃ�B���Ƀ��O�T���Ȃ��ĉ���v�Ƃ��A�܂��u�����D�v�Ɂu�A�C�^�C�i���K�l�j�v�̋L�q�����邱�Ƃ��q�ׁi�傫�ȃR�C���`�Ŕ����ē����ŃK���X�̂悤�j�A�I�����_�̃K���X���������{�̐������̕����ӂ��ɂ����Ă悢�v�Ƃ��Ă���B

�ʔ����̂͂��̖{�����i�����̖{���j�ڂ�͂Ƃ��Ă���j�ɂ́A�����Ɛ����̌ꂪ�������ėp���������A�u�Ήp�v���ڂ��Ă��Ȃ����Ƃł���B�����̌ꂾ���ŕs�ւ͂Ȃ������̂��낤�B

�Ήp�̌�́i�����j�{�����̒��ɐΖ�Ƃ��čڂ����Ă��邱�Ƃ������A����A�����̌�́i�Ƃ��āj�����Ƃ̌��т��������Ɛ�ɏ��������A����͓��{�ł����l���������낤�B�����ĐΉp�Ɛ����ƁA�ǂ��炪�|�s�����[�Ȍ�ł��������ƌ����A�����̕��������Ɛ��ԓI�ɒm���Ă����̂��낤�Ǝv���B�v���ɂP���I�x��A���엖�R(1729-1810)�́u�{���j�ڌ[�ցv(1803)�͔��Ήp���ڂ��Ă��邪�A�u�{�M�ł݂͂Ȑ����ƌĂԁv�Ƃ��Ă���B

���������Ȃ邪�A�����̐����̍������p����ƁA�u�����@�a���ʖ��B�@�ꖼ�A�ʉl(�����ٖ��j�v�u�����a�ɑ����B�W���ɂ��`�����Ƃ����B�L���L�y�ѕ��������ɂ����{�������A�g���O�F����A�Ƃ����B�R��ǂ��g�Ȃ���̂͋H�Ȃ�A�������炸�A���������̓�F�͑����B�����A�Ήp���Ɠ����Ȃ�B�̂ɐ����ߖ��ɐΉp�̖����ڂ��A�Ζ�ɔ��Ήp�A�ꖼ�����Ɖ]���B�]���A�y���ɂ���𐅐��Ƃ��A�ɂ���Ήp�Ɖ]��������B�j�ڂɂ��e���ɏo���B�ُ̓����Ȃ�B�v

�����Ėؐ��l�̐��Ƃ��āA�u�����͂���Ήp�ɉ������́i�ނ̈�j�ŁA�ُ̓����ł���B�Ήp�ɂ͎Y���܂��܂����āA�Ώ�ɐ�������́A�����ɎY������́A���m�E�ȂǏ��̓��ɑق������̂�����B���m�E���̂��̂̓L���ׂ����ĎL��̂悤�ł����i���L�����̂��Ƃ��낤�j�B���ɐ̉p���B�����̂��̂͋ߍ]�B�ɑ�������A�Ώ�̂��̂͏��B�ɎY���邪�A���̓�҂͑召�������Ȃ��B�V�R�̘Z�ł͍�萬��@���A�ŏ�̂��͖̂����āu�A�C�^�C�E�Ύ�E�O��E����v�ɍ��A�̂��Đ����ƂȂ��B�ٖM�̏��ɂ����X�A���{�̐����O��Ə̂��Ă���B�܂��u�`���A�����������Ȃ�v�Ƃ������A����������łɊ�ɐ��������̂��w���Ă���悤���B���̑f�ނ��Ήp�ł��邱�Ƃ�_���Ă��Ȃ��B�����̍j�ڂ͐����ȗ��ŁA�����ɘZ�ł���Ƃ��������Ă��Ȃ����A�ߖ��ɂ��łɐΉp�̖�������A�܂��Ζ�ɁA�Ήp�ꖼ�����Ƃ���̂����̒��ƂȂ�B�����ᨋ˕������^�������ɋN���̂𐅐�⡂Ƃ��Ă��邵�A�J���V�l�͊ܐ������̖����g���Ă���B�킪���ɂ͐Ήp�Ŋܐ��̂��̂��ɂ߂đ������A����͐����ƐΉp���ꕨ�ł��邱�Ƃ𖾂炩�Ɏ����Ă���B�u�y���ɐ�����̂𐅐��Ƃ��A�Ώ�ɂ�����̂�Ήp�Ƃ���v�Ƃ����A�u�Ŋp���@�����̂�Ήp�Ƃ��A�Ŋp�̂Ȃ����̂𐅐��Ƃ���v�ȂǂƂ������A�����͊F�K���Ȃ��ƂƂ͌����Ȃ��B���͐́A�Ŋp���Ȃ���̂悤�ɓ����ʂ������̂����A��ۂŌ@��o�������Ƃ�����A����͂��łɔj�ӂ������̂ł����Ă��Ƃ�茴���ł͂Ȃ����A�䂪���Ɍ×����Y���Ċ�ɑ�����݂̂͂ȁA���̐Ήp�ł���B����𐅐��ƌĂԂُ͈̂̓������Ȃ����̂ł����i�������̂ɕʂ̖���^����d�Ƃł���j�A���₩�Ȃ�Ȃ����Ƃł͂Ȃ����ˁv

�ؐ��l�i���ѓ��j(1736�`1802)�̔M�ق́A�܂�A�u�����ł͊�ɂȂ������̂𐅐��ƌĂ�ł���悤�����A���̑f�ނ͐Ήp�ł���B�����Ƃ͐Ήp�i�̉��H���j�ɕʂ̖���^�����ɉ߂��Ȃ��B�����ƐΉp�̋�ʂ����낢�������Ă��邪�A���������˂��ɂ��ׂĐΉp�ƌĂׁv�Ƃ������Ƃ��Ǝv�����A�����͐Ήp�A�����̋�ʂ������܂��ɂȂ��Ă���A�������������Ƃ��������̂��낤�B

���ѓ��Ɠ�����̕��ꌹ��(1728�`1780)�́u���ޕi諁v(1763)�ɁA�u�����F�@���ǁi�����̂��Ɓj�H���`�����������B���̂��̖{�M���݂ɎY���B�Ήp�ƈꕨ���Ȃ�B�Ήp�͑召�F�Z�ʍ�邪�@���A�����������܂�`�Ȃ��B�L���搶�������召�F�Z�p�Ȃ�ƌ����̂͐Ήp���w���Ɏ�����v�ƁA�Ήp�Ɛ�������ɕ����A�v���̉���ɔ����Ă��邪�A���ѓ��͂�����������Ƃ��đނ��Ă��邱�ƂɂȂ�B

�܂����Ήp�ɂ��Č����́A�u�a���@�P���W�����@�܂��J�u�g�X�C�V���E�ƌ����B�R���̓y�̏�ɐ����B�F�Z�p�ɂ��ď�s���A��i�Ȃ���̖��O�ɂ��ĐF�����B�ÐF�Ȃ���̉��i�Ȃ�B�v�Ƃ��Ă��邪�A�����Ŕ��Ήp���J�u�g�E�X�C�V���E�i�������H�j�ƌĂ�邱�Ƃ��͂��炸���F�߂Ă���B

���Ήp�̍��ɂ́A�����Ƃ��ăh�E���E�W�i�������j�̖����ڂ��Ă���B�W�Ԏ��F�������������݁i���݁j�̌����Ă��낤�B�������������B

�Ăї��R�̍j�ڌ[�ւ��甒�Ήp���E���Ă݂�ƁA�u�V���Y�C�Z�E�A���ɗ��A�J�U�u�N���A�R�m�J�~�m�^�K�l�A�J�u�g�Y�C�Z�E�A���f��(�Ζ�j�A�f�ʏ��A��A�����i���ɓ���j�v�Ȃǂ̕ʖ����ڂ��Ă���B���Ήp�͔������Ƃ��Ă�Ă������Ƃ�������B

�u�{�M�ɂĊF�����ƌĂԁB�����ɐ����B������i�B�a�Y����i����B�F�Z�ł���č��Ȃ����@���B���O�Ȃ��ǂƂ��B�v�u�]�B��x�����J�̉��ɁA�����Q�Ԃ���B��{�������B�����Q�C�R������B�L���Q�C�R������Ȃ���̑������ꐶ���B�v�u�o�H�m���H�ɐ����̈�ƌĂԂ���B���R�̓����ɂ��āA���̒��l�ʂɐ��������A�m���i�����āj���O�Ԃ̔@���B�v�Ƃ����āA�O�҂͖��炩�ɓ��ጋ���̐����A��҂͌����܂��͍��ɂ����ʐ��l�̂��̂��낤�B

�u�܂��Ήp�̒���ɂ��Đ����邠��B�c���ɐ�����̐����ƌĂԁB���������e�ɂ�����ܐ������Ƃ����v�@���Ήp�̍��ɂ�͂萅���̖����o�Ă���̂��ʔ����B�قڍ�����Ԃł���B

���̂��̍��ɁA���̉�X�̂悤�Ɍ����W�{���W�߂Ă͉x�ɓ����Ă��邨�C�y�ȍz�����D�Ƃ����������ǂ����A���͂悭�m��Ȃ��̂����A���Ȃ��Ƃ������◖�R��Ɠ�����Ɉ��̊�l�A�ؓ��Β�(1725-1808)�����������Ƃ͒m���Ă���B���ѓ��Ɠ���A�����Ƃ��𗬂̂������l�����B�ނ͐Ήp�Ɛ������ǂ������Ă��邩�B

��\��́u�_���u�v�ɂ́A���͐����̍��ڂ͂��邪���i���j�Ήp�͂Ȃ��B�������Ήp�i�������j�A�����i���Ήp�j�Ƃ����̍��͂���B�Ƃ����ĐΉp���o�Ă��Ȃ��킯�łȂ��A���ʂɐ����̐����Ɏg���Ă���B�����Γ����ɐ����ƐΉp�̌��p���A�u�����Ήp�v�Ƃ������������Ă���B�ł͓����Ƃ݂Ă��邩�Ƃ����Ƃ����łȂ��t�V������A��Ҋ��V��̐����i�U�j�ɁA�u���Ɛ����ܐF����A�܂�������������蒙������B�����ƕX�̔@�����̂𐅏��i�}�}�j�Ƃ���ׂ��A�܂��������镨��Ήp�Ƃ���ׂ��B�v�Ƃ���̂�������₷���B�����x�ɂ���ċ敪���Ă���̂��B�����A�Ήp�̌�͓��ጋ���ɑ��Ă���������ʂɗp�����Ă���B�u�����ܐF����v�Ƃ����̂́A�����ł͌Â��A�Ήp�ɌܐF����Ƃ���Ă������Ƃ��A�����ɒu��������Ă�����̂��B�[�ւł����l�̈����ł���B

�܂���Ҋ��V��@���i�U�X�j�Ɂu���͍��n�����Y�̈�Ȃ�A���ʏ��ɒ��B��Ȃ���̌��̂��Ƃ��A���Ȃ���̞��Ɏ�����B�~�ɂ��Ĕ����Ζ�B�����j�ӂ���Ύ��F���O�A�����Ĕ��Ȃ�B���ɏ����߂ɗp��A���n�̎��Ə̂��B�\����ɋ��炭�͂���^�̎��Ήp�Ȃ�ׂ��B�{���j�ځA�������������Ήp�͎������Ȃ�B�����Ήp��ʂ蓯���Ƃ��ЂĉȂ�ǂ��A�����ʂɌ��`����B�₤�l��҂��ĕق���v�Ə����Ă��邩��A�����x�Ƃ͂܂��ʂ̕��ޖ@�����݂��Ă�����������Ȃ��B

�����������������������́A�u�����`�̂�����̂��Ήp�ŁA�s��`�̂��̂��������v�Ƃ��A�u�y���̂��̂������ŁA�ɐ�������̂��Ήp���v�Ƃ������x�̕W��I�ȊȒP�ȃm�E�n�E�ł͂Ȃ������͂��ŁA�����Ɖ��̐[���A�}�j�A�łȂ���Εt����������Ȃ��悤�ȍׂ��ȓ����𑨂������̂ł������Ɛ��@�������i�j�B���͋C�ɂȂ邪�A��ʂ̐l�ɂ͂ǂ��ł��������Ƃ��낤�i���ѓ��ɂƂ��Ă��j�B

���Ȃ݂ɂ��̎��̌`��͖��炩�ɉ���A�Β��͐^�̎��Ήp���ƌ����B�Ήp�������h�ɂ͓s���̈����������낤�B

�������̍�������A�u�������ӂ��čׂ����Ȃ������́v�Əq�ׂ�B�O��Չg�l�̂��̂́u�Չg���v�ƌĂ��B���̋Ո��l�̖������낤�B���ύ��Ƃ��\�L���Ă���A�ނ̒��ł́u�������傤�v�ƌP�ނ�����A�����ł������ł����ςł��������Ƃ������悤���B

���R�i�܂����ѓ��j�A�����A�Β��Ƃ��钆�ł́A���͐Β��̂悤�ɁA�����x�̍������̂�������A�Ƃ����̂���ԓ`���I�i��`�ɒ����j�ł���A�������Ǝv���B

�����̈��D�Ƃ̒��ɂ͊L���v���������ƐΉp�̒�`�����Ⴆ���ƍl����l�����邪�i�Β������ѓ��������l���Ă��邪�j�A�v���̏����Ă��邱�Ƃ͒����ɑk��`���I�ȉ��߂ł���A�����Ԉ���Ă��Ȃ��B�i����ɐΉp�̂��Ƃ͏����ĂȂ��j�B

���l�ɁA�u�̂͐Ήp�͌������A�����͕s��`�̉���w�����v�Ƃ��������A����Ȑ����������낤���ǂ��A�i�ʂɈ�ʂ̃R���Z���T�X����`�ł͂Ȃ��������낤�ƍl����B

���{�ł́A���ɍ]�ˊ��ɂ͐Ήp�A�����̋�ʂ����m�łȂ��A�������X���Ă����悤�����A���Ȃ��Ƃ��Β��̂悤�ɁA�����x�ŕ�����i�����̂悤�Ȃ��̂������j�Ƃ����Â�����̌������c���Ă������Ƃ͖��炩�ł���B

�܂����ԓI�ɂ͐����̌�ł����Ă��Ԃɍ����Ă����悤���ƍl����B

���{�ɂ͐Ήp�A�����̌�Ƃ��ɓ����Ă������A������o��ɂ�āA�Ήp�̌�͐�啪��͕ʂƂ��āA��ʂɂ͂��܂�p�����Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�Ήp�ɂ��Ē����Ō����Ă������Ƃ́A���{�ł͐����̌�̉��Ɍ����悤�ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����B�����Ď����́u�{���j�ځv�����{�ɓ����Ă����Ƃ��A�i���̏��͖{�M���Y�w�E�{���w�̓W�J�ɂ���߂ċ��łȓy��Ƃ��ē������j�A�Ήp�E�����̉��ߘ_�����܂��܂ɕ��サ�Ă������̂��낤�Ǝv���B

�Ȃ������Ɛ����̕\�L�ɂ��Ă͖��������܂ł͂ǂ�����������̂��w���i�������́j�����Ƃ��ĕ��ʂɗp�����Ă����悤���B���Ίw�i�z���w�j�ł����ߐ����Ɛ����̕\�L�����s�I�Ɂi���ӓI�Ɂj�p����ꂽ���A�����㔼�ɂ͂قڐ����ɓ��ꂳ�ꂽ�ς�����B�܂��Ήp�Ƃ����ăX�C�V���E�ƌP���镗���������B

�a�c�ێl�Y�́u�{�M���Η��j�v�i�����P�P�N/ 1878�N�j�ł́u�����v�̌��p���Ă���B�Ήp�̍��Ɏ��̂悤�ɂ���B

�u�Ήp�̓����ɎY����Ґ���ɉ��炸�A����ǂ����̖��̑����������Ĉ�肹����������č��V��m���ɏƂ��Ă��̏����𖾂ɂ���Ƃ��B�������Ήp�����̋�ʂɂ��Ă͐�������Ĉ����͓y���A�Ώ�i���Ȃ킿��Β��j�ɐ�����̈ٓ��ɂ�舽���͂��̏��`�ɐ�ł̗L���Ɉ���ĔV����ʂ���ǂ��Ƃ��Ɋm���̉����炸�A���w�p��v���鏊�̋�ʂɂ��炴����X�߂ĐΉp���Ȃ�

Quartz �ɓK�����ߍ���ނ̑��̂Ƃ������� Rockcrystal

�ɂ����炵�߈ȂĐΉp�������̂��̂̏̂Ƃ��B�����Ă��ِ̈F�Ȃ���̂ɂ͍��������������̏̂������ĉȂ��B�v

�����ł͓����ł��邱�Ƃ𐅐��̗v���Ƃ��Ă��邾���ŁA���`�������������ǂ����͖₤�Ă��Ȃ��B���̌�̒���ł͐�����p���Ă���B

���łȂ���A�u�m���@Jasper

�ɓK���ׂ����͍̂��V�ɕɋʂ̏̂�t���ĉȂ��B�v�Ƃ��āA�W���X�p�[�̘a���ɕɋʂ����ĂĂ��邪�A���̂��ߒ����ł����u�ɋʁv�ƍz������قɂ��邱�ƂƂȂ����B

cf. C17 ��L�Q

���@�ȏ�A���X�ƒԂ��Ă������A�܂Ƃ߂�ƁA���{�ł� Quartz �Ƃ����ΐ����ł���A�����ƌ����A���̂悤�ɐ��炩�ɐ��݁A���炫��ƌ���I�ȃC���[�W���������M�d�i�ł������B��X�z�����D�Ɓi���z�Ɓj�̐����Ɋ�v�����܂����̉�������ɂ���B�����炱���A�ŋ߂́i�z���w�I�ȁj�����{�̃^�C�g���ɂ́u�Ήp�v�łȂ��A�u�����v�̖����ڂ��Ă���̂��Ɣ��ނ킯�Ȃ̂��B

���Ō�ɁA���{�ł̌���̐Ήp�Ɛ����̈�ʓI�ȗp�@�ɂ��āA�������������������Ă��������B�`���Ɂu�z���w�ł̒�`�͐Ήp�����́i�z���햼�j�ŁA���̂������`�����������̂������ł���v�Ə������B���A���͎��ۂɂ��̒ʂ�Ɉ����Ă��邩�ǂ����́A�������₵���B

�茳�̍z�����E��Ώ�����A��������`���E���Ă݂�B

�u�����͕��ޏ�ł͐Ήp�̈��ŁA�Ήp�͇@�����ށA�A�Ήp�i�L��Ȃ����Պ�H�j�A�B�ʐ��A�C���m�E�ނɕ�����Ă���B�����͓����Ȗ��F�̐Ήp�Łc�v�u�킪���Ő����Ƃ����Ă���̂͒����ł��������O�ŁA���������������̂Ƃ����Ӗ�������A���m�̃N���X�^���̌ꌹ�Ɏ��Ă���B�v�u�����Ƃ����Ăѕ������邪�A���������ŁA�u���ӗޔ��v�ɂ́u��N�̐��v�A�u�`�P�x�v�ɂ́u���ɕX�̔@���A���y�ɐ�N�V�X�����鏊�Ƃ����ނȂ�v�ƂłĂ���c�v�i�t�R�s�v�̔������@��j

�u�����@�Ήp�̖��F�����̂��̂ŁA�����Ƃ������v�i���F�z�ΐ}�Ӂj

�uQuartz �N�I�[�c�A�Ήp�A�]�@�@�Ήp�ɑ������Ȃ��ނ͎��̒ʂ�ł���B�v�@�i�ȉ��@�u�����@Rock Crystal ���F�v���͂��߁A��ށE�ʏ̂��P�T�O�قǕ��ׂ���B�}�\�Ƃ��ĐΉp�������������i���F�j�ƃN���X���ނ���Ă���B�i�V��Ύ��T�j

�u���݂����͐Ήp�̓K���X�̉�̂悤�Ȃ��́A����ɑ������͘Z�p����Ő悪�Ƃ���A�����Ƃ����������Ǝv���Ă��邪�A�̂͌����̕���Ήp�ƌĂсA��̕��𐅏��ƌĂ�ł����v�i���a�_���u�j

�u�����Ƃ͖��F�����ȐΉp�i�ቷ�Ήp�j�������B�v�u�����@�r���n�Q�Ȃ鐬����L���A�Z�����n�ΘZ�ʑ̏����̒������Ȃ��B��ʂɂ͐Ήp�p�����������Ə̂���c�ቷ�Ήp�̂������F�����Ȃ��̂́A���ĂȌ������Ȃ��ƔۂƂ��킸�����Ƃ����B�v�i�z���������T�j

�u���Ƃ��A�����Ƃ����z��������B�����́A�K���X�̂悤�Ȗ��F�����A�Z�p�`�łӂ��͈�[���Ƃ������Z�p������������������`�������B�v�u�ԛ���̒��̐����́A������ƌ������Ă���̂͏��Ȃ��A�قƂ�lj��ŁA�Ήp�Ƃ������ŌĂ��v�i�z���̏W�t�B�[���h�K�C�h�j

�u�����Ƃ����p��́A�ǂ����炫���̂ł��낤���B�u�{���j�ځv�ɂ́u���ɓ����ʂ鏻�������̐��p�̂悤���Ƃ�����ӂ̖��̂ł���v�Ƃ���B�܂������M���́u�o�ϗv�^�v�̒��ŁA�u⽏��̐��̎��̌`�Ɏ�����A�������̖��̗R�ŋN���肽�鏊�Ȃ�v�Əq�ׂĂ���A�͂����肵�Ȃ��B�v�u�ŋ߂́w���F�����Ō����`�̖��ĂȐΉp�̈�ʓI�Ȗ��́x�i�n�w���T�j�Ƃ������Ƃŗ��������Ă���悤�ł���B�Ƃ͂����s�����̐����ł��̂Ă����̂ł͂Ȃ��v�i�z���̔������j

�u�Ήp�@�N�I�[�c�̘a���ł���B�v�u�ʏ�Ήp�ƌĂԎ��́A�����x�������A�������Ȃ����s�����̂��̂��w���A�����x�̗ǂ����̂͐����̖��̂����Ă��A�H�Ɨp�����Ƃ��Ă݂鎞�́A�]�̖��ŌĂ��v�u�����@���b�N�E�N���X�^���̘a���ł��邪�A�����̌��Ō��������ǂ��������ꂽ���Ƃ���A�Â��́h�����h�ƌĂ�A���ꂪ�ꌹ�Ƃ����Ă���B���F�����̐Ήp�i�N�I�[�c�j�������A���ɋ�ʂ̂��ߔ������Ƃ������B�F�̂������̂́A�e�X���̐F���������ČĂ�ł���B�������������Ȃ����s�����Ȃ�ΐ����Ƃ��킸�A�P�ɐΉp�Ƃ����v�i��Ε���厖�T�j

�u�]�_�z���́A���w�g������_���]�f���̂��́A���邢�͂���ɔ��ɋ߂����w�������������z���ł��B�c�z���ł悭�m���Ă���Ήp�iQuartz)�́A����ɑ����܂��B�����iRock Crystal)�͐Ήp�̕ʖ��ŁA�����i����̕��ʂň͂܂ꂽ���́j���Ȃ��Ă�����̂ł��B�v�i�N��R���N�V�����̖��́j

�u�Ήp�͒��Ɏ����ł����Ƃ��悭�����鑢��z���B��̍\�����Ƃ��Ă̐Ήp�͂قƂ�Ǖs��`�����Ă���B�Ήp�����R�ȋ�ԂŌ������������ꍇ�ɂ́A�U�p����̌`�Ԃ��Ƃ�B����𐅏��ƌĂ�ł���B�v�i�z���ƕ�̖��́j

�u�Ήp������I�ȑ傫���Ɍ�������ƁA�Ƃ��ɐ����Ƃ����v�i�y�����z���w�j

�u���p�I�Ȓ�`�ł́A�Ήp�͓���I�Ȍ����������Ȃ����̂ŁA�ӂ��͔��F���ɂȂ��Ă���B����ɑ��Đ����́A����Ŋm�F�ł���傫���̌����ɐ����������̂������B�v

�u���q�@�̖ژ^�����ċC�Â����̂́A���R�̂܂܂̖����H�̐����Ɂu���Ήp�v�̖��O���g���A���H�i�̂ق��Ɂu�����v���g���Ƃ����A�g���킯�����Ă���v�i�x�G���̐����̖{�j

���������Â��{������ׂĂ݂����A�������Ă݂�Ɛ̂͐Ήp�̓����Ȃ��̂������Ƃ����ϔO���������̂��A�ŋ߂͓���I�����ɂȂ��Ă�����̂������Ƃ����l���̕����O�ʂɏo�Ă��Ă���悤�ł���B

�z���E��Ίw�҂∤�D�Ƃ̊Ԃł��A�ׂ����j���A���X�ɂ��ꂾ���o���c�L������Ȃ�A���Ԉ�ʂł͂����ƕ��L�����߂����邾�낤�Ǝv���B�i�Ƃ������A�����͂����Ƃ��āA�Ήp�̌�Ƀs���Ƃ���l�͕K�����������Ȃ����낤�j

���Ԃ̏펯�I�Ȍ����Ƃ��č��ꎫ���������Ɓi�����w�����x���̔��z�ŋ��k�����j�A

�i�厫�сj

�u�Ήp�F�@��_���P�C�f����Ȃ�z���B�Z�p����܂��͐���̌����B���F�Ȃ������F�ŁA�K���X������B�����E�ԛ�(������)��ȂǑ����̊�̑���z���A�܂����E�I(�ꂫ)�ȂǂƂ��đ��ʂɑ��݁B�v

�u�����E�����F�@����Ō�����悤�ȐΉp�̑傫�Ȍ����B���ʁA�Z�p����Ŗ��F�����ł��邪�s�����̍�������������E�������A���E���F�Ȃǂ̂��̂�����B���w�@�ށE�����U���q�E��ށE�����Ȃǂɗp����B���ʁB�v

�i�厫��j

�u�Ήp�F�@��_���]�f(������)����Ȃ�z���B�ӂ��K���X��������Z�����n�̒�����̌����ŁA�����Ȃ��̂𐅏��Ƃ����B�ԛ���(����������)�E�Ж���Ȃǂ̎听���̈�B�����i�E���w�ޗ��E�K���X�����Ȃǂɗ��p�B�v

�u�����F�@���F�����Ō����`�̂͂����肵�Ă���Ήp�̂��ƁB�ӂ��Z�p����Ő悪�Ƃ���B�����i�E��ށE���w�@�ނȂǂɗ��p�B����(�������傭)�B�v

�i�V�����ꎫ�T�j

�u�Ήp�F�]�f�Ǝ_�f�Ƃ̉������B�Z�����n����܂��͒���̌����ŁA�K���X�����L���A�����Ȃ��͖̂��F�����Ő����Ƃ����B�v

�u�����E�����F�@�Ήp�����ꂢ�Ɍ����������́B�����͖����]�_�B�Z�p�̒���ŁA���ʂ͓����B��ށA���g��A���w��B�p�B�Z���B���ʁi�\���{��49�j�B�v�@

�Ƃ����ꒆ���ł����{�ł��A���̐̂���u�Z�p����̌����Ŗ��F������

Quartz �v�͐����ƌĂ�Ă����A�Ƃ������ƂŁB

���_�B�w���� Quartz(�Ήp�j�����ǁA�����ł������A�������L���C���A�݂����ȁH

�w���̓j�b�|�j�A�E�j�b�|�������ǁA�g�L���ČĂ�ł������A�Ċ����H

�Ō�܂œǂ�ʼn������āA���肪�Ƃ��B

�@

��L�F�Ήp�̌ꌹ�ɂ��āA�ق��ɍl�����邱�ƁB�����ɂ��_���̕ʖ��Ƃ��āA�_�A�_�p�Ȃǂ�����A���łɐ_�_�{���ɍڂ��Ă���B�_��̈Ӗ��͉_�̌��ƂȂ���́i��j�A�_�͉_�̐��A�_�p�͉_�̐��p�E�����i�G�b�Z���X�j�Ƃ������j���A���X���낤�i���邢�͉Ԗ[�i�͂ȂԂ��E�p�j�̂悤�ɏW�܂�_�j�B

�܂���ʂ̉�̂Ɂu�ʉp�v������B�퍑����̋����̎��ɁA�u���Ăɓo���ċʉp��H�ށB�V�n�Ǝ���������A�����ƌ��������鎄�Ȃ̂ɁA��i��ȑ^�̍��j���m��Ȃ��̂��������v�Ƃ��������肪����B���Ă͌×��ʂ̓`���I�ȎY�n�Ƃ���A���~���Ċ���ɂ͐�����̏Z�ސ勫�Ƃ��Ēm���Ă����B�ʉp�̓z�[�^���ʂ̂��Ƃ��w���A���I���������Ƃ��ꂽ���̂��낤�ƍl������B�ʉp�͋ʂ̐����i�G�b�Z���X�j�̃j���A���X�Ǝv���B

�×��A�����𐅂̐����Â������̂ł���A���̐��p�ł���A�ƕ\�����邪�A��������̐����i�G�b�Z���X�j�ƌ���������ꂻ�����B����ƐΉp�̌���P���Ɂu���̐��p���Â����v�𗪂��ĐΉp�Ƃ������̂�������Ȃ��B���̏ꍇ�A�Ήp�Ɛ����͖{�������Ȗ��̂��������ƂɂȂ�B���邢�͐́i�����ȋC�́j���p���Â������́A�Ƃ����������\���낤�B�i�߂��j

�]�k�F���c���q�́u�s���N�̃��[�c�@���g�v�Ƃ����̂̏o�����́A�u�����̔M�����@�ܐ旧���āc�v�Ƃ����̂����A�n�w�I�Ɍ����A���́i���l�́j���͐Ήp���̂͂��ł���B���A�u�Ήp�̔M�����c�v�ł́A�̂ɂȂ�Ȃ��B���t�ɑ���Ȃ��݂̓x�������Ⴄ���A�u���̂悤�ɓ����œ����ʂ��������v�Ƃ����C���[�W�͐Ήp�ɂ͂Ȃ����A��������́i���Ƃ�������m��Ȃ��Ă��j�A�z���e�Ղł���B

�i2010.2.8)

�NjL�F�g�쐭�����u���{�z��������b���v�i2018

�a�@�j�Ɂu�����@�|�������猋����-�v�Ƃ����_�l�i���o2016�j�����߂��Ă���A�Ήp�Ƃ̊W�𖾂炩�ɂ����{�ł̐����̌�̗��j��H���Ă��āA��ώQ�l�ɂȂ�B

�E�Ήp�̌�͎�ɖ{�����Ɍ����A�Ζ�̖��Ƃ݂���B

�E�����͌Â������Ə����A��̖��Ƃ��ėp�����Ă���B15���I���܂ł̕����̊����\�L�͐����B

�E�����̌�͐H�ו��̖��Ƃ��� 14���I�Ɍ����B������q�A�����g㻂ȂǂŁA���̋Â����l�q�������Ɏ��邩�炾�Əq�ׂ�i�T�я��́j�B�]�˒���(18���I�㔼)�́u���ږ����l�v�ɐ�����q�͗l�q�������Ɏ��Ă��邩��A�Ƃ���̂��z���Ɂu�����v�\�L��p�������߁B���̌�A�_���u(1779)�Ȃǂ������̕\�L������B

�E�������́u�{���j�ځv(1596)�́A�����A�����A�Ήp���������ɕ��ׂ��Ă���A�{�������{�ɓ`����ꂽ��(1604)������{�̊w�҂������Ήp�Ɛ����̊W�ɂ��Ę_����悤�ɂȂ����B

�{���j�ڂł͌��݂́u�����v�i�Z�p����̌����j�́u�Ήp�v�ƌĂ�Ă������A���̂悤�ɗ��������͕̂��ꌹ�������ŁA���҂͓����A�ʎ�A��ʖ��͐����A�Y��̈Ⴂ�A�����͍H�|�p�̏�i���X�A���܂��܂ȉ��߂��Ȃ���Ă����B�i�Ήp�Ɛ����Ƃ̌�`�̓���ւ��͊L���v���̉��߂������Ƃ������͎^���ł��Ȃ��B�j

�܂��{���̐����̖��͍z���w�̐����Ƃ͌�`���قȂ�B

�E�����̌�́A�I�����_��� Kristal

�Ȃǂ̖��Ƃ��Č����B

�EKristal

�ɂ͌����̈Ӗ�������A���w�҂́u�����v�ƖĂ���i�X�͐��̌�������ҁA�Ȃǁj�B���͖{���A���E�P����������ӕ��������AKristal

�̖�Ƃ��ėp���������E�����̏��́A�K���������z����Ӗ����ėp�����ƍl������B

�E���������A�u�厁���w�{�m�v(1875)�Ƀ��b�N�N���X�^���͌����Ɩꂽ�B�a�c�ێl�Y�́u���Ίw�v(1876)�Ɂu�Ήp�v�̂Ƃ��A�Z�p����̌������u�����v�Ƃ����B�ȗ��A���̕��ނ����P����邪�A���̃j���A���X�i�����̈Ӂj�Ő����̌���g�����̂͗��w�҂�������s����B

�܂�A�����{�����̐Ήp�Ɛ����̌�̉��߂�����ւ�����킯�łȂ��A���m�̉Ȋw�E�z���w�������Ă������ɁA�������������̈ӂŁA�i���������̈Ӗ��Ŏg���āj�A�����̌ꂪ�p������悤�ɂȂ�A�������ɗp�ꂪ�Œ肵���Ƃ��������B�E�X�ł��B

�����Ɛ����̕\�L�̈Ⴂ�ɂ��ẮA�����g�͒����łƓ��l�i�������j�A���{�ł��u�������傤�i���������j�v�̉��̉��ɂǂ�����Â������e����Ă����i�������̂��w�����j�ƍl����B�g�씎�m���w�E���ꂽ�A�َq�̐�����q�̌ꌹ���������Ƃ��������͂��̖T�ŁA�������ʖ{�Łu���������v�̌�̕\�L�ɐ����E���������݂��ē`���̂����̌̂��Ǝv���B�B(2020.6.27)�@

�����Ȃ݂ɐH�����Ɍ�����u�����v�͒����ɂ�����糕�i�V���C�c�B���J�E�j�Ƃ��������َq���������B����7���A��ĂR���ɂ��ė₽�����ł��˂܂��A�������A�������������ď����āA��߂����ɒ��p�ɐ��ėp�����A�Ɓu�����I���Q�v�i���m���Ɂj�ɂ���B p18