前回のひま話で述べたように、スペイン人が新世界(アメリカ大陸)へ到着したとき、アステカ王国(メシコ)やその属国また周辺の国々の先住民は、鮮やかな濃い緑色の石をチャルチウ、チャルチウイテなどと呼んで珍重していた(複数形はチャルチウインchalchiuine

、チャルチウイトル chalchiuitl の尾辞-tl,

itl は我々の -ite -lite と同様に石の意)。この石は今日一般に Jadeite

ひすい輝石の一種と考えられているが、我々がひすいという言葉でイメージするミャンマー産の宝石、とろけるような透明感のある爽やかなリンゴ緑色の石とは些かニュアンスが違っていたようだ。

また鉱物学的に Jadeite

に分類するのが適当と言えないケースもあるとみられ、岩石として扱うにしても

Jadeite

が主体とは必ずしも言えないようである。もっとも我々がヒスイと呼ぶ国産の緑色宝石も、鉱物学的にはオンファス輝石であったりするそうだが。

スペイン人のアステカ征服に関する文献の邦訳では、この語はふつう「翡翠」または「硬玉」と訳されているが、ここではチャルチウイテ、あるいは緑色貴石の語で扱いたい。

先住民にとってチャルチウイテはチャルチウイテであり、それが

Jadeite

であってもなくてもどうでもよかったことは確かであるし、翡翠の語はおそらく中国の玉の伝統に繋がる宝石についてのみ用いるのが−誤ったイメージを与えないために−妥当だろうと考えるからだ。

宝石名と鉱物種名を一対一でリンクさせようとする試みは宝石文化への正しい理解を妨げるケースがままあるように思われるし、ある文化圏で用いられた宝石名を別の文化圏の宝石に適用することも同様である。言葉には背景となった文化が蓄積してきた豊潤なイメージが内包されているものだから。(⇒余談1)

征服者にして歴史の証言者となったカスティーリョは、チャルチウイテを質の悪いエメラルドに似ていると表現した。彼がメシカ王宮の宝物庫などで目にした多くの石はおそらく透明度に乏しいか、色ムラや斑や筋があったものと思われるが、これだけでチャルチウイテの特徴を判断することは出来ない。征服後ほどなく新世界に渡って布教に尽力した宣教師サアグンはアステカの習俗に並々でない関心を寄せたが、チャルチウイテは「緑色で透明ではなく白色が混じっている」と記し、その名の下にさらに細分されたさまざまな種類の石があったことを教えている。これについては改めて述べることとし、とりあえず今はチャルチウイテを濃緑色の貴石(宝石)としておこう。

★メソアメリカ文化圏でチャルチウイテが最も価値のある宝石とされるようになったのがいつのことだったかは分からないが、少なくともアステカ王国が隆盛を誇った15世紀には入手が難しく、希少性に応じて資産価値・換金価値が非常に高まっていたことは確かである。また使用が許されたのは王侯・貴族に類する有力者や神官、または彼らが崇拝する神々の装飾に限られていた。

アステカ王国はメソアメリカでは比較的新参の国で、その盛期は1521年に征服されるまでの1世紀ほどであった。メキシコ高原のテスココ湖に浮んだ島に都をおく軍事国家として、生活物資は自給よりも周囲の属国からの貢納に大きく依存していた。王都テノチティトラン(メシカ市)の人口は20万人を超えたとみられ(〜30万人)、当時では世界最大の都市といってよかった。彼らは周辺の国々へ遠征し、武力を背景に貢納を要求した。政治的には占領統治を行わず自治に任せたが、税はきわめて重かった。生贄にする奴隷も狩り集めた。不満を抱かない属国はないに等しく、実際しばしば反乱が起こったが、その度に武力によって鎮圧したというから、よほど強い戦士を大勢抱え、兵站を整えていたのだろう。(しかし当然ながら手ごわい敵の領土や兵站の届かない土地は無理に侵略しなかった。)彼らの社会で成人と認められるためには自分の力で捕虜を捕まえてくる必要があったという。軍隊では捕らえた捕虜の数によって自動的に昇進が決まった。

コルテスがアステカ王国を征服出来た要因は第一にアステカ兵よりはるかに優れた武装兵力を擁したためだが、アステカに不満を抱く周辺の先住民を示威と巧みな交渉力によって味方につけ、共に戦わせえたことが大きかった。それはおそらくコルテスでなくては為しえなかったことだろう。彼らは(神である)コルテスとならアステカに対抗出来るとみて協力したが、そう感じられないときにはさっさと兵を引き上げた。

アステカ王国の貢納簿には、金、チャルチウイテ、シウ(シウイトル:トルコ石または青色貴石)、黒曜石(古来テオティワカンのパチューカ鉱脈に産する緑色を帯びたものが良質とされた)、黄鉄鉱、水晶、紫水晶、血玉髄(eztecpatl)、オパール(huitzitziltecpatl)、こはく(Apozonalli) などが記載されてあり、これらの石は装身具や装飾品に用いられた。いずれも周辺の国々から持ち込まれたものだが、このうち黒曜石は槍の刃先やナイフなどにも重要な素材であり、鏡にもなった。黄鉄鉱も磨いて鏡に用いられた。また鉢やナイフなどの道具に加工される緑色の石材があったが、これは緑色石英、ひすい輝石を含む蛇紋岩系の岩石、天河石(長石の一種)などさまざまだったと思われる。(⇒補記1)

「フィレンツェの絵文書」として知られるサアグンの著作に次の一節がある。

「モテクソーマが王だった時、どこかで征服が行われると、征服された町の住民たちは貢物をもってやってきた。チャルチウイテ、黄金、ケツァル鳥の羽、そしてその他にも宝石、見事なトルコ石、トルコ石鳥、赤ヘラサギなど、彼らの財産を献上しにやってきた。」

またポチテカと呼ばれる特権階級をなす特殊な隊商ギルドが出入りし、遠隔地交易によって得た珍しい産物を都にもたらした。彼らはイヤカテクトリ(先導する主)という神を崇拝し、この神を飾った杖を持って他国を渡り歩いた。小領主や貴族に比肩する財を持ち、貴族並の衣類や装身具(礼器)の着用が認められていたが、正体を隠すために変装したり、夜間に移動したりすることもあり、その旅は時に苦難を伴ったという。

「彼らは緑色の貴石、濃緑色のチャルチウイテ、上質のトルコ石、コハク、黄金を探し当てようとした。またありとあらゆる鳥の羽根、例えば、キヌバネトリの輝くような尾羽根と胸の赤い羽根、またバラ色のヘラサギ、愛らしいカザリドリ、頭の黄色いオウム、オレンジムクドリモドキ、鷲などの羽根や猛獣の毛皮、豹皮の敷物、(緑の)ひょうたんの容器、香の容器、ベッコウの杯、カカオをまぜるサジ、ふた付きの壺などを捜し求めた。」

上質のトルコ石はおそらくアメリカ南西部から手に入れたものだろうか。(⇒トルコ石の話)

王都の近くには宝石類を加工する大勢の職人が住む町エスカプサルコ(アツカポツァルコ)があり、アステカでもっとも優秀な細工師たちが集まっていた。チャルチウイテはここで加工された。

こうした状況を考えると、チャルチウイテはアステカ王国が栄える以前からメソアメリカで広く知られた宝石だったとみてよさそうである。アステカ人はこの石が実際にどこで採れるか知らなかった。アステカの貴族階級が保有していたチャルチウイテは征服後に売られてヨーロッパに入ってきたが、半世紀と経たないうちにストックが尽き、以後はもう二度と市場に現れなかった。この石に関する習俗や産地の知識は、西洋との接触による価値観の転換によって急速に失われたと考えられる。それは先住民人口の激減やキリスト教化と世代交代による旧来の宗教の衰退にリンクしていただろう。彼らの神々はキリスト教の神に敗れてひっそりと主役の座を降り、チャルチウイテやシウイトル、ケツアル鳥の羽で飾られることもなく、人身供儀を享けることもなくなった。先住民貴族階級は17,8世紀頃まで存続したが、彼らの文化様式について私は何も知らない。あるいはこっそりとチャルチウイテが引き継がれていったのだろうか。

★南北アメリカ大陸の先住民は人種的にはモンゴロイドであり、最終氷期にシベリアとアラスカの間が地続きになっていた時期にユーラシア側からアメリカ側へ渡ってやがて南大陸まで拡散していった人々の末裔と考えられている。日本の縄文人と同系である。移住の時期は約2万5千年から2万年前とされているが、ベーリング陸橋が繋がった時期は1万年ほど前にもあった。そのときアメリカ側に渡った人々はアラスカや北アメリカに定住して今日のエスキモーやアメリカ・インディアン(ネイティブ・アメリカン)になったという。日本では弥生人にあたる。

1590年にイエズス会のホセ・デ・アコスタ神父が「新大陸自然文化史」の中で、先住民はユダヤ人よりもタタール人によく似ており、北東アジアからこの大陸に渡ってきたと説いたのは蓋し慧眼であった。メソアメリカは地理的な隔絶性によってヨーロッパ世界やアジア世界の影響を受けずに独自の文化を築いたとされるが、今日でもアリューシャンの島弧を伝って舟で往来することは可能であるから、陸橋が水没した後にはアジアとアメリカの交流が途絶したと考える必要はおそらくない。

メソアメリカではスペイン人が到着する6千年以上前から、トウモロコシやマメ、カボチャ、トウガラシなどの農作物を栽培していた。BC12世紀頃に最初の高度社会が現れ紀元前後まで栄えた(先古典期前期はBC2000年頃から)。オルメカ文明である。ベラクルス州南部からタバスコ州のメキシコ湾岸が発祥の地で、巨大な神殿ピラミッドを築き、巨石彫刻を作った。オルメカ文化は後のメソアメリカ文化の共通基盤となった。彼らは文字を持たなかった。

メキシコ高原ではAD2世紀頃からオルメカ文化を継ぐ都市国家テオティワカンが隆盛した。彼らは広い範囲で交易を行い、例えばこの地域に採れる黒曜石で作った道具類を全土に広めた。また良質の土器を作って交易品とした。その影響範囲はアステカやマヤをしのぎ、彼らの宗教は後のメソアメリカの宗教体系の基礎となった。アステカで祭祀された神々のなかで、雨の神トラロック、水の女神でトラロックの妻チャルチウトリクエ、地下の世界の主ミクトランテクトリ、羽毛の蛇ケツァルコアトルなどはテオティワカン文化にすでに見られるものである。都市はAD7世紀頃に終焉した。アステカの王は毎年テオティワカンを訪れる慣習があった。すでに巨大な廃墟と化していたその都市は、神々が新しい世界を創造したと伝わる場所であった。(※テオティワカンは神々の都市の意)

ユカタン半島の低地ではAD3世紀から9世紀にかけて、古典期のマヤ文明が栄えた。彼らは絵文字を持ち、中国の漢代に用いられたのと同じ天体食の暦法を使用した。アステカ文化とマヤ文化は直接の交流がなく大きく異なるところもあるが、似たところもある。アステカもまた絵文字から派生した象形文字を持ち、マヤ風の暦を使用した。人身供儀による祭政も共通している。

スペイン人が半島に上陸した時、石灰岩で作り化粧しっくいを塗って仕上げた壮麗な神殿ピラミッドを目にして驚いたが、これは古典期のマヤ人が作ったものだった。(⇒余談2)

メキシコ高原ではテオティワカン文化をトルテカ文明(AD7〜12C)が引き継いだ。トゥーラに都を置いたトルテカ人は優れた建築と工芸の技を発揮して大いに栄え、幅広い交易網を誇っていた。例えばメキシコ北部のラ・ケマーダやチャルチウイテスの遺跡は、アメリカ南西部のトルコ石を手に入れるために設置された交易拠点だったと考えられている。この頃には冶金術が導入され金銀細工が作られた。南アメリカの文化圏から伝わったと考えられている。ただ金属の使用はほとんど装飾品に限られ、メソアメリカでは鉄器はもちろん青銅器も製作されなかった。

トルテカが失われた後にはさまざまな民族が短期間に盛衰を繰り返した。彼らはみなトルテカの末裔を称した。そもそもトルテカに侵入したチチメカ人も自らをトルテカと呼んだ。アステカ軍中で唯一の弓兵として働いたオトミ族はトルテカの末裔を名乗り、弓矢の技術を北方から持ち込んだという。

アステカ人もまた北方からメキシコ高原にやってきた民で、やはりトルテカの末裔と称したが、伝説によれば祖先はアストラン(白鷺の舞う地)という土地に住んでいた(アステカはアストランの人の意)。ある時、鷲がサボテンの上にとまる場所こそ住むべき地なりという託宣を受けて南下し、テスココ湖の中州に町を作ったという。アステカ人は、テオティワカン文化からトルテカ文化に受け継がれた農耕に由来するメソアメリカ共通の宗教と、彼ら自身の太陽崇拝に由来する宗教とを持っていた。テノチティトランの大神殿にはメソアメリカの古い雨神トラロックを祀る神殿と、生命を司るアステカの太陽神ウィツィロポチトリを祀る神殿の2つが並び建っていた。

★ウィツィロポチトリにまつわる神話は、この神=太陽が、空に昇って月や星々を隠し、夜には落ちて世界が闇に沈むが、朝また再び世界を光で満たす天体現象を神々の戦いとして描いている。

ウィツィロポチトリは大地の女神コアトリクエが最後に産んだ息子だった。彼女はコアテベク(蛇の山)の神殿を掃除していたときに、羽毛の玉によって懐妊した。彼女の子供たち、400の星々と月の女神コヨルシャウキは来るべき太陽を嫉み、先んじてコアトリクエの首を切り落とそうとしたが、ウィツイロポチトリはその寸前に成長した大人の姿で、しかも武装して産まれ出た。そしてすぐに異父兄弟たちを討ったのである。

この神は戦い続けるべく運命づけられていた。彼は朝空に現れると火の蛇の背中に乗って天頂まで昇ってゆくが、恐ろしいシワテテオ、出産の時に死んだ女の魂に引き摺られて西方の地下の世界(死の世界)へ落とされる。彼を甦らせるには生贄を捧げ、生命力を注ぎ込む必要があった。太陽は犠牲によって初めて再生し、生命の源である光を再び人々に降り注ぐことが出来るのだ。そういうわけで、アステカの都では毎夜、捕虜が神殿に連れてゆかれた。

太陽神ばかりでなく、トラロックやその他の古い神々にも祭祀の折には生贄が必要だった。神々の神託を聞くために、戦士の穢れをはらうために、状況を好転させるために、また客人の歓待のために、いろいろな理由をつけていつも人身供儀が行われていた。古代ヨーロッパでの牡牛の燔祭と同様の忘我的な饗宴と宗教感情の奔流があったように思われる。ついでにいうとメソアメリカ人には肉食の習慣があった。

アステカ人は生贄を確保するためにも戦い続け、属国から捕虜を集める必要があった。本来、生贄には勇敢で身分の高い人物が好ましかったが、貢納された捕虜が逃げ出したりすると奴隷を買ってくるなどして適当に員数をあわせた。

祭祀の犠牲者は礼拝する神の装束をまとわされ、擬人化した神として殺された。体に色を塗るのが普通で、白石灰や白綿毛で塗りたくられた。これは明け方の最初のほの白い薄明かりの象徴だという。ほんとうの神はその時刻に犠牲の生命力によって蘇り、太陽に向かって飛び立ってゆくのだった。犠牲者と司祭者とは向精神作用のある食べ物を口にし、酩酊状態で祭祀に臨んだという。そうして司祭者は神の予言を聞いた。

★サアグンの記録から(祭りのときの)神々の扮装を拾ってみると次のようである。

太陽神ウィツィロポチトリは、「トシュカトルの祭がきたとき、女たちはウィツィロポチトリの体に人間の形をあたえた。ウィツィロポチトリは人間のように作られ、人間に似せて作られた。…人間の形になると女たちはただちにそれを羽毛で飾りたて、顔の縁取りをして、トルコ石をはりあわせて作った蛇の形の耳飾りをつけた。」(この神の名は「ハチドリの左足または左(南)のハチドリ」の意で、ハチドリを象った頭飾り、左足にハチドリの羽飾りをつけたのが特徴。蛇と鏡の杖、後述のトルコ石で飾ったシウコアトルを帯びた。)

パイナル(足の速い者)はウィツィロポチトリの伝令神で、「立派な羽でできた豪華な上着をまとい、ケツアル鳥の羽根飾りをしていた。トルコ石の鼻飾りをつけていた。この神の分身はハチドリであった。胸に鏡をぶらさげ、手にはトルコ石のモザイク模様の入った盾を持っていた。」

雨の神トラロックは、「トラロク・トラマカスキは授ける神で、雨はこの神のものだった。この神が木々や草花やトウモロコシを育て、芽をふかせ、葉を出させ、花を開かせ、成長させた。アオサギの羽根の冠をかぶり、チャルチウイテの首飾りをしていた。」

その妻チャルチウトリイクエ(緑色貴石のスカートをはいた女神)は水の神で、「この女神はチャルチウイテの首飾りと、トルコ石の(モザイク模様の)耳飾りをつけていた。ケツアル鳥の羽根を散りばめた青い紙の冠をかぶっていた。」

彼女はトウモロコシの神チコメ・コアトル、塩の神ウイシュトシワトル(塩の女神)と共に3女神として崇拝された。水、トウモロコシ、塩の3つは人々の生活の糧であり、これらがあってこそ人々は喜びを得て、生きてゆけるからだ。

ケツアルコアトル(翼のある蛇)は、「風だった。雨の神々、水をつかさどる神々、雨を降らせる神々を先導し、その通る道を掃き清めた。豹皮の円錐形頭巾をかぶり、顔には煤が塗られ、風とメスキート(マメ科の植物)をあらわす(らせん状の)飾りをつけていた。(トルコ石のモザイク模様の)曲線耳飾りと小さな貝殻のついた金の首飾りをしていた。背中には見事な金剛インコの羽根飾りをつけていた。」

この神の衣裳はまた次のようにも記録されている。「トルコ石をちりばめた精巧な蛇の仮面、ケツァルの羽毛でできた儀式甲冑、そのまんなかに黄金の円盤がついているチャルチウイテで編んだ首飾り、ケツァル鳥の羽毛と、その羽毛の幟旗で縁取りした、黄金の帯が交差している盾、あるいはさらに螺鈿をちりばめた黄金の盾、それにケツァルの羽飾りのついた背中につける鏡、この背鏡はトルコ石の盾がそう作られたように、トルコ石が象嵌され、貼り合わせたトルコ石でおおわれている。また黄金の鈴がついたチャルチウイテの数珠のようなもの。一種の蛇の頭、蛇の頭のついた、槍の柄につけた傷ひとつない一つのトルコ石だけでできた投げ槍の手掛り。さらに黒曜石のサンダル。」

シワコアトル(蛇の女)は、「全身が真っ白で、黒曜石の耳飾りをしていた。白の装いで、白い服を身にまとった。トルコ石でできた(モザイク模様の)機織棒を手にしていた。」

このように神の装束にはしばしばトルコ石(シウイトル)、チャルチウイテ、ケツアル鳥の羽が用いられたが、これらはいずれも王権の象徴でもあった。王は祭祀のときにトルコ石の仮面を着けて踊った。彼は神の化身であり、神と対話する者だった。(左の画像はテスカトリポカ神の役を1年間演じた捕虜の頭蓋骨で作られたトルコ石と黒曜石の仮面。 テスカトリポカは「曇る鏡/煙を吐く鏡」(黒曜石の鏡−幻視に用いた?)の意。テスカトリポカは闇と夜空の神で、太陽神ウィツィロポチロリに対抗するとされるが、また同一視されることもあり、テスカトリポカが戦士の形をとって顕現するのがウィツィロポチトリであるともいう。) cf. パリ自然史博物館(黒曜石の鏡)

テウシウイトル

Teuxiuitl、すなわち神(テウル)のシウイトルと呼ばれたトルコ石はもっとも質がよく美しいと考えられたもので、人間が身につけることは許されず、神殿に納めるか神像の装飾のためだけに用いられた。サアグンはこの石を遠く離れた土地から来る非常に珍しいもので、均質で澄んだ色をしていると述べた。

シウテクトリは火の神であり、年の主であり、字義通り「トルコ石の主」だった(テクトリは主、領主)。トルコ石のモザイクの耳飾りをつけ、左手に盾を持ち、その盾の上には5つの大粒のチャルチウイテを十字に置いた、盾と同じくらい大きな金の盆が載っていた。

祭祀に用いられた松明はシウコアトルと呼ばれたが、字義はトルコ石の蛇で、(太陽神)ウィツィロポチトリの矢とも呼ばれた。また神々が使う器や杖は「緑色の石」で作られた。

こうしてみると、アステカではチャルチウイテと並んでシウ(青色のトルコ石)がたいへん重んじられていたことが分かる。アステカの主神である太陽神はシウで身を飾り、彼の放つ光はシウの蛇としてシンボライズされた。夜空の神テスカトリポカはシウと黒曜石とで飾られた。

一方メソアメリカの古い伝統を担う雨の神や水の神は、いずれも緑色の貴石チャルチウイテの首飾りを身につけた。水の神は青色のトルコ石も身につけた。ウィチロポチトリを天とすれば彼らは地である。「天に青、地に緑」の対比は、アメリカ南西部の先住民が「青いトルコ石は父なる空、緑のトルコ石は母なる大地」としたことと同様の観念であろう。

そのトルコ石はメキシコ高原の北方からアメリカ南西部にかけての地域から交易によってもたらされたものと考えられる。ポチテカは特定の港や交易拠点を経由してトルコ石を得た。そして濃緑色のチャルチウイテだが、これもまた本来は(ひすいでなく)緑色のトルコ石だったと考えると、事情は非常にすっきりとする。アステカ人が話したと同じナワトル語が通用した広い範囲(特に北アメリカ南西部)で、チャルチウイテはトルコ石のことを指したからだ。少なくともチャルチウイトルと呼ばれる石の中にトルコ石が含まれていた。アステカの火の神シウテクトリ=トルコ石の主が、シウと共に緑色のチャルチウイテを捧げていることも指摘しておきたい。

私としては、次のような推測が可能と思う。

1)アステカ王国でのチャルチウイテやシウ(緑色貴石と青色貴石)の財貨としての珍重、祭祀の際に神々をこれらの石で飾る風習、また王権のシンボルとしての尊崇は、広い交易圏を誇ったトルテカ文化の伝統を受け継いだものだろう。あるいはさらに古いテオティワカン文化に遡ることも可能かもしれない。

2)メソアメリカの人々は青色や緑色の石を好み、空と大地の(神々を飾る)石として象徴的に扱った。その伝統、嗜好の萌芽は南西アメリカにあり、これらの石が同じ産地で採集され、共に使用されたことに発するのではないか、つまり明るい空色や濃い緑色のトルコ石が一緒に手に入ったことに。またそうした嗜好は北方からメキシコ高原に移住してきた人々によってもたらされたのではないか。(アステカ人もそのひとり)(⇒補記1−2)

3)トルテカほど広い交易圏を持たないアステカの時代には(貢納圏は半径50km程度だった)、周辺から貢納されるトルコ石は空色のものが多く、緑色のものはポテチカという隊商集団による交易で間接的に手に入った。アステカではいつしか、緑色のトルコ石と青色のトルコ石は別の宝石として扱われたのではないか。

4)アステカでは青色のトルコ石はシウ(シウイトル)と、緑色のトルコ石はチャルチウイテ(チャルチウイトル)と区別されて呼ばれた。

5)一方、メソアメリカには別の緑色の石、Jadeite があった(古典期のマヤ文化などに)。この石もまたアステカの頃にはチャルチウイテの名で呼ばれたのではないか。その中で特定の色や外観のもの、非常に入手が難しく高価だったものが珍重され、チャルチウイテの中でも別格に扱われたのではないか。(quetzalitztli ケツアリツトリと呼ばれる種は、ミャンマー産のひすいにしばしば見られるエメラルドに似た鮮緑色のもので 、最高のチャルチウイテのひとつだった)

6)チャルチウイテの語は貴重な緑色貴石(宝石)の総称として、また非常に貴重なもの、優れたもの(人)の代名詞として抽象的にも用いられるようになった。(⇒補記2)

★アステカにはトルテカに由来するよく知られた伝説があった。それは邪悪なテスカトリポカによってケツアルコアトルが敗退を余儀なくされトルテカの地を去ったというものだ。

トピルツィン・ケツアルコアトルはトルテカ(トゥーラ)の王だったが、テスカトリポカの奸計によって、酒に溺れ、心をすさませ、戦にあっても妨害を受けて敗退するなど、相次ぐ災いに見舞われた。王は後に正気に戻ってテスカトリポカを倒そうとしたが果たせず、ついに都を捨てざるを得なくなった。王宮を焼き、財宝を隠して都を出て、従者とともにメキシコ湾岸まで落ちた。アステカの神官は彼を引き止めて、財宝の在り処を訊き出そうとしたがうまくいかなかった。ケツアルコアトルは一説には自ら命を絶ったというが、別の伝説では海ヘビの筏に乗って日が昇る方へ向かって去っていった。そのとき、いつか再び彼の領国を取り戻しに戻ってくると誓ったという。(⇒補記3)

この伝説に伴って、アステカでは一の葦(ケツアルコアトルのこと)の年にこの王が戻ってくるという予言があった。彼は白い肌を持ち、黒い髭を顔一面に生やしているとされていた。

コルテスがメキシコ湾岸に上陸したのは実にこの一の葦の年(AD1519年)で、彼らの容貌は予言に謳われたケツアルコアトルを強く想起させた(⇒補記4)。モテクソーマは彼らがほんとうに再来した神なのか、領土を取り戻しにきたのかどうかを確かめるために偵察を送り、生贄の儀式を行い、トルテカ風の食事を捧げるように命じた。使者たちは上陸したコルテスのもとにやってくると、早速儀式を始めようとしたが、コルテスはこれを差し止めた。食事については食べられるものは食べたが、生贄の血を塗ったパン(トルテーリャ)はきっぱりと断った。使者たちは動揺した。ケツアルコアトルは生贄に反対した神とされていたからだ。(とはいえ、アステカ王国では都に近いチョルーラの町にケツアルコアトルを祀る大神殿をおき、年に一度は生贄を捧げていたのだが)

報告を聴いたモテクソーマは、今度はケツアルコアトルの装束を持ってゆかせた。本物のケツアルコアトルなら、これを喜んで受け取るはずだと考えたのである。使者はまず金細工などの贈り物を差し出し(なぜならスペイン人が金を欲しがることはすでに分かっていたから)、それからすぐに「カピタン(司令官コルテス)を飾りはじめた。トルコ石の蛇の仮面がかぶせられた。仮面と共にケツァルの羽で飾られた儀式用甲冑が取り出された。甲冑とともにトルコ石の蛇の耳輪が取り出され、はめ込まれ、耳につるされた。コルテスの胴衣を着替えさせ、胴衣が身につけられた。ついで、真ん中に金の円盤のついた編み込んだチャルチウイテの首飾りで飾りたてられ、さらに背鏡がくくりつけられた。…両足首にはチャルチウイテの数珠が結ばれた。…黒曜石のサンダルが彼の前におかれた。」(フィレンツェの絵文書)

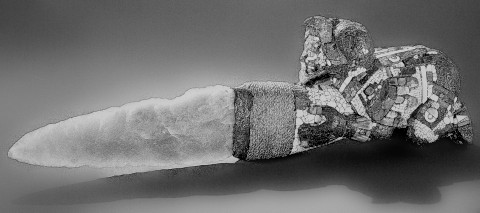

(上の写真:後にモテクソーマからコルテスに贈られたナイフ。刃は石器、柄はトルコ石と貝殻の象嵌)

コルテスは使者のなすがまま、着せ替えににこやかに対応した。

使者は、「もしあなたがケツアルコアトルならモテクソーマはお預かりしているあなたの領土を喜んでお返しする考えであるし、彼の財宝はすべてあなたのものだと申し上げている」と外交的に口上を述べた。

コルテスは「自分は海の彼方の偉大な王に仕えるものでケツアルコアトルではないが、モテクソーマ王の盛名と優れた徳はつとに耳にしていた。あなた方にお会いできて喜ばしい。領土については何ら心配されるに及ばない。我々の目的はただ王にお目にかかり、必ずやお役に立つようなことをさまざまお聞かせ申し上げることだけである」と、やはり外交的に述べた。

使者は、「メシコまでは遠いし十分におもてなしも出来ないから来ていただくには及ばない、貴殿のご厚意は我々から十分にお伝えする。」と断った。しかしコルテスは、「いいや、我々は海の向こうの王の使者として使命を帯びてきたのだから、お会いせずに帰ることはできない。是非ご挨拶にうかがわせていただく」と言った。

スペイン人にはケツアルコアトルの装束はほとんど無意味であったし、先住民が珍重するチャルチウイテもシウイトルも(その時点では)たいして感銘を与えるものでなかった。しかし装束の中の金製品は実に見事であったし、贈り物の金細工もよかった。

コルテスの偉大な心には黄金に輝くメシコ市が、その地で途方もない財宝を手に入れる自分の姿が、ありありと見えていたに違いない。メシコ市まで、なにがなんでも行かねばならなかった。彼は使者にモテクソーマ王への贈り物としてガラス玉を託し、必ずお伺いすると念を押した。

(つづく)

(補記1) チャルチウイトルについて、クンツが述べていることをいくつか紹介しておく(☆印の項目)。

☆この言葉は古代メキシコではいく種類かの緑色または緑色がかった石を特に区別せずに呼ぶときの言葉だった。ただしもっとも貴重なものとして扱われたケツアル・チャルチウイトルは、おそらくもっぱら

Jadeiteを指すものだったろう。

☆クンツは緑色の石で作った8つの装飾品を調べたことがあったが、そのうち4つが

Jadeite

で、蛇紋石が1つ、1つが緑色石英、残りの2つは白色の長石と緑色のホーンブレンドの混合物だった。

(クンツはチャルチウイテの語をかなり広義に解釈しているが、アステカでは宝石のチャルチウイテと質の低いほかの緑色の石は別の語で区別されていた。とはいえ、アゴジーノは「チャルチウイテは必ずしもひすい(輝石)のことでなく、緑色のトルコ石、緑色石英、玉髄、緑柱石などを含んでいたとしており、またトブノットという人も緑色トルコ石説を述べている。−SPS)(戻る)

(補記1−2)

☆1880年ハイド少佐はニューメキシコを調査したときに、古い鉱脈からトルコ石を採集しようとしたが、サント・ドミンゴのプエブロ人の中にこれを激しく拒否する者たちがあった。というのは彼らにとってトルコ石は聖なる宝石であって、モクテスマを救世主(?)として戴かない者たちの手に渡してはならなかったのである。

(とクンツは書いているが、モクテスマがアステカのモテクソーマ2世王のことであれば、彼の死から360年を経過していることを考えると、あまり筋の通らないエピソードである。ただ、アメリカ南西部のトルコ石産地とアステカ王国がかつて非常に強い結びつきを持っていたということはいえるのかもしれない。あるいは件のプエブロ人はメシカの末裔であったのか。-SPS)

☆ニューメキシコ州南部やメキシコ北部では銅により着色された青色のカラミン(亜鉛の水酸珪酸塩:異極鉱)が産し、安手の宝石として売られているが、その鉱山で働くメキシコ・インディアンはたいてい作業現場の近くに礼拝のための祭壇を設けている。ソノラや西部チワワのインディアンは、祭壇に十字架と一緒にその石をひとつ置くことがきわめて多い。その美しい青色に惹かれるのかもしれないが、あるいはそれをトルコ石と信じているのかもしれない。(邦訳本ではスミソナイトと書かれているが、成分からすると異極鉱である。この石もまた「シウ」(青色貴石)とみなされたか。 −SPS)(戻る)

(補記2)アステカでは非常に秀でた人やこよなく愛する人をチャルチウと呼んだ。コルテスは味方のトラスカラ人からチャルチウの隊長と呼ばれた(彼の盟友アルデバラードは太陽と呼ばれた)。サアグンは、父親から愛娘への呼びかけの言葉、「お前はまだほんの小っちゃな女の子だけれど、チャルチウイテのように大切に思っている」という修辞を紹介している。人間の血はチャルチウハトル(高貴な水あるいは宝石の水)と呼ばれた。(戻る)

(補記3)別の伝説によると、AD987年に終わるカトゥン(暦を数えるための20年サイクル)に、ククルカン(羽毛の蛇)つまりケツアルコアトルと名乗る人物が従者を連れてユカタン半島にやってきて、マヤを征服したという。トルテカを去った王と同一人物ではないかと言われている。(戻る)

(補記4)一の葦の年は規則的な間隔をおいて巡ってくる。1519年の前は1467年が、その前は1363年が一の葦の年だったが、その時にはメシコに白い肌の王はやってこなかった。そして1519年の一の葦の年の、まさにケツアルコアトルの日(九の風の日)に、コルテスは大陸に上陸したのだった。(戻る)

(補記5) ヘルマン・バンク著「宝石の世界」のトルコ石の記事に、「アステカではトルコ石はおおいに珍重された。これは「カルチフィトル(calchiguitl)」、すなわちメキシコ人の神聖な石だったに違いない。首長が死んで埋葬されるときにはトルコ石が副葬された。神々の像はつねにこの石で飾られている。」とある。もっともこの文章はチャルチウイテがトルコ石を指したといっているのでなく、トルコ石はチャルチウイトル(最高の宝石)だったと言っているのだろうが。

(余談1)翡翠 (フェイツォイ)は鳥のカワセミを指す雅語で、この宝石名は英語では King fisher's Jade カワセミのジェードと訳されている。今日我々は糸魚川産ヒスイを使った古代の玉文化を翡翠文化と呼んでいるが、むしろ別の言葉を用いるほうがよかった。例えばぬな玉文化とか、越の玉文化とか。日本でのヒスイの使用時期はきわめて古い。中国に数千年先んじているし、おそらくメソアメリカの「ひすい文化」に匹敵するか、それよりも古い。だからといって、近年、日本は世界でもっとも古い翡翠文化を持つとか、翡翠文化発祥の地であると語るむきがあるのは、翡翠という言葉が中国文化を下敷きにして日本でも(宝石の意味で)用いられるようなっただけに大いに問題ありだろう。私が思うには、日本のヒスイはたまたま中国の翡翠文化やメソアメリカ文化圏で使用された石材と同種の鉱物だったといった方が実情に近いだろう。翡翠文化やチャルチウイテ文化の源流であったとか影響を与えたと考えるべき根拠はない。日本でヒスイ製の石器が作られた時代には、世界のほかの地域でも石器が作られており、ただ使われる石材の種類がそれぞれの地域での入手可能性によって制限されていただけなのだ。(戻る)

(余談2) コルテスらがメキシコ湾岸に上陸した当初、ある村で、キリスト教の神こそほんとうの正しい神であり、村人らが信じているのは実は悪魔なのだと説教を行った。「キリストの神を信じていれば作物はよく実り飢餓に苦しむこともない、私は君たちの目を覚まさせてあげたい、ついては村の神殿に祀られている像を破壊して、マリア様の像を祀りなさい」と勧めた。村の首長は「そんなことをしたら罰があたって大変な災難が起こる」と拒否した。コルテスは「それなら自分たちが破壊する分には構わないでしょうな」と言った。首長は「そうまで言うならやってみるがよろしい。そうすればあなた方は必ず海で遭難して神罰の恐ろしさを身にしみて知るだろう」と言った。

コルテスらはマヤの古い神殿を破壊し、聖母マリアの像を据え、大事に守りをするよう告げて遠征を続けた。ところが村を離れるとすぐ船団の一隻が浸水して沈みかかり、どうにも窮して村へ引き返すほかなくなった。首長は「なぜ戻ってきたのか」と訊いた。コルテスは船に降りかかった災難を説明し、修理を手伝ってほしいと頼んだ。親切な村人は船の荷をカヌーで陸に運んでくれたが、内心、それみたことか、と思ったであろう。

もっともコルテスらがこれを神罰と考えなかったことは確かである。(戻る)