展示品の紹介の続き。鉱物標本、貴石細工など。

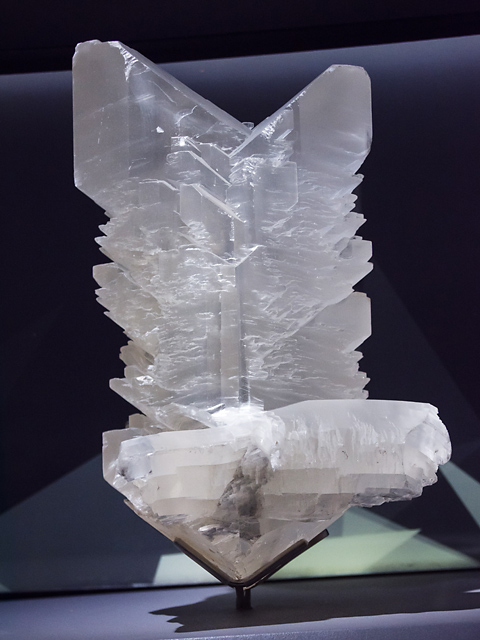

石膏 −イラン、テヘラン近郊、メヘラバード(メガラバッド)産

古典品。産地はテヘランから西に10kmあたりの石灰岩の石切り場。1960年代初にテヘランの街区が整備された時、ここから切り出す石材が用いられた。60年前後に 3.5x5.5x9mの大きさの洞穴が発見された。壁面を巨大な石膏の結晶が覆っていた。結晶はシャープで亜透明〜透明な双晶。大きなものは40cm長さ、厚み15cmに及んだ。いわゆる「水入り」(気泡入り)のものもあった。この標本はフィッシュテールあるいはスワローテールと呼ばれる矢羽根形。cf. No.281

ユタ州産のめのう。恐竜の大腿骨から化石化したもので、輪切りにして研磨した標本。

瀝青質石灰岩上のオパール CT (リュサタイト:Lussatite)

−フランス、ピュイ・ド・ドーム県リュサ産

リュサタイトは 1890年にフランスの鉱物学者エルネスト・マラールがリュサ産の玉髄状の石につけた名前。オパールや石英を伴う。今日ではクリストバル石(方珪石)とトリディマイト(鱗珪石)の構造を含む半非晶質のオパール(オパールCT)とみなされている。光学的な観察で繊維状の構造を示す。玉髄とほぼ同じようなものだが、比重は 2.04でオパールに近い。屈折率もオパール並みの 1.446(D)。光学性は(正)。

べレムナイト化石のノーブル・オパール

遊色の出るオパールをノーブル、あるいはプレシャス・オパールと呼んでいる。構造的にほぼ均一なサイズの微小珪酸球が規則正しく積み重なっており、球のサイズが可視光の波長の半分程度であるとき、遊色が現れるという。珪酸球は多く非晶質のオパールだが、方珪石や鱗珪石の秩序を部分的に持つ例も報告されている。この2種は高温で安定な構造を保持するが低温では準安定で、構造に多くの欠陥を含む。石英が安定生成出来ないほどの低温環境で、不完全な石英の代わりにこれら高温安定性の鉱物が生じるのが自然の面白いところ。

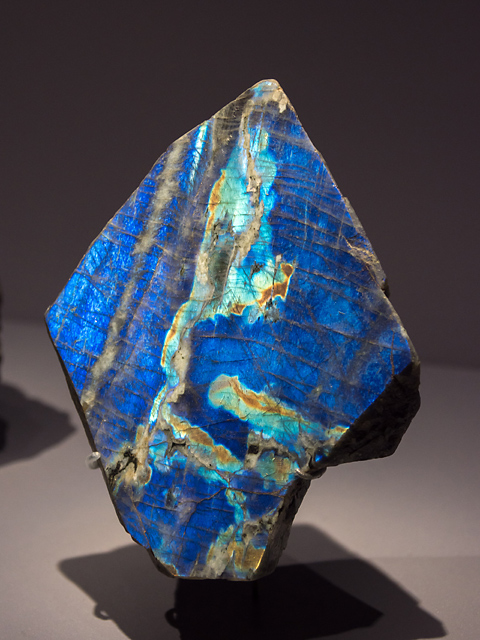

ラブラドライト

まあマダガスカル島産ですかねえ?

バラ色ホタル石 銘「ローラン」

−フランス、オート・サヴォワ県、エギーユ・ベルト産

2006年採集。かつての登山仲間を偲んで採集者がローランと愛称したもの。自然史博物館において初めて「国宝」に指定された標本という。

蛍石 −フランス、タルヌ県ル・ブルク(ルビュー)産

この標本はもともと濃い青色だったが、太陽の紫外線にさらされた結果として今のような淡い青色になった。蛍石の色はしばしば紫外線に感受性がある。と聞くと、あたらキャビネットに飾っておくのは惜しいという気になりませんか。

cf. 蛍の50 ←この標本ももしかしたら採れたばかりの時は…?

ルブルクはアルバンの町から南西に 6km。1954年に鉱山が開かれたが、2006年4月に閉山した。1980年代後半から90年代が収穫期で空青色の美しい標本を多産した。空青色のほか、透明、黄色、淡青色等が知られ、形状はサイコロ形が多いが、八面体形とサイコロ形が混在する複雑な形のものもある。フランスの愛好家間では、ルブルク鉱山とピュイ・ド・ドーム県 Le Beix鉱山とが青色蛍石の聖地とみなされている。ル・ブルクはフランスで最後まで稼働していた蛍石鉱山で、採掘量は 65万トンに及んだ。

めのう 銘「めのうのパラドクス」

−ブラジル、ミナスジェライス州産

ロジェ.カイヨワのコレクションより。1988年に A.カイヨワ寄贈

ロジェがパラドックスとみなしたメノウの奇妙な模様。

多角形の周辺を持つメノウはポリヘドラル(多辺形)と呼ばれる。成因は謎とされているが、私としては別段不思議のない形と思う。(たんに一断面が、重力沈積した層を反映して直線状に見えるだけ)

水晶(カルセドニー) 銘「アクアリウム」

ブラジル産

たしかに水中を揺らめき漂う水草のように見える

自然金 銘「金の薮(やぶ)」

−米国カリフォルニア、イーグル・ネスト産

私の理解ではイーグル・ネストは 1990年代を彩った最大の金標本産地である。鉱山のあるミシガン・ブラフ地域は19世紀半ばに開かれた産金地で主に川床に堆積した漂砂から砂金を採ったが、ゴールドラッシュの年(1849年)に少量の結晶質の金が初生鉱脈からも採掘されていた。1980年代、ディックという鉱山師がその近辺で二か所の鉱区を掘って美しい結晶標本を採集した。一つはディック鉱区、もう一つがイーグル・ネストである。 21世紀に入る頃まで特に後者から多量の標本が得られて、その数はかつてカリフォルニア州の他産地で採集された全数を凌駕すると言われる。欧米の博物館の定番品。

金羊毛騎士団は 1430年、ブルゴーニュのフィリップ善良公がポルトガル王女と結婚する際に設立された。カトリック護持を標榜する特権的外交団体で、イギリスのガーター騎士団の向こうを張った。ルイ15世(1710-1774)はその騎士となった最初のフランス王。彼の記章は、巨大な青色ダイヤと、竜を彫った紅玉スピネル「コート・ド・ブルターニュ」を嵌め込んだ華麗な宝飾品で、1749年にパリで制作された。ダイヤは後に「フレンチ・ブルー」と呼ばれた名品である。宝石商 J.B.タベルニエ(1605-1689)がインド旅行中に得たもので、1642年にゴルコンダで入手したと述べている。石の産地はゴルコンダから 7日行程のコラール。タベルニエによればコラ−ルは1世紀ほど前に 25カラットほどのダイヤが発見されて開かれた鉱山で、当時は男女子供 6万人が働いていた。1650年頃、900ラティス(787.5カラット)の「グレートムガール」が発見されるなど、大粒ダイヤが出ることで知られたらしい。ちなみにインドのある古都のシータ神像の額だか眼だかに嵌め込まれていたのを盗んだという説もあるが論拠がはっきりしない。タベルニエは 1668年に 6回目のインド行から戻り、ルイ 14世に大型ダイヤ 45個、小型ダイヤ 1,022個を売り、男爵位を授けられた。そのうちの最大のものが 112カラットの青ダイヤで、5年ほど経ってハート形にカットされ、67カラットになった。ルイ15世はこの家宝を記章に使ったのだ。因みに彼の王冠には140カラットの「リージェント」(ピット)ダイヤが飾られていた。

その後フランス革命が起こって王家の宝石は新政府に接収され、毎月曜日に家具館で一般公開されていたが、1792年の暴動の際に「リージェント」ダイヤと共に盗難に遭う。幸いリージェントは取り戻されたが(今はルーブルにある)、青ダイヤは長く行方不明となった。

ちょうど 20年後、盗難事件の時効から 2日後に世に出た 45.5カラットの青色ダイヤがあった。ほどなくこれも行方不明となったが、おそらく同じものが 1824年には H.P.ホープのコレクションに入った。19世紀半ばにイギリスの宝石研究者の筆頭株ストリーターが、リカットされた「フレンチブルー」であろうという説を述べ、以来そのように信じられている。「ホープのダイヤ」は回り回って 1910年に宝石商カルチェが買い取り、コロラド州で金鉱を掘り当てたウォルシュ家の一人娘で、ワシントン・ポスト紙の発行人マクリーン家の息子に嫁いだ夫人に売られた。彼女の死後 1949年にダイヤモンド商 H.ウィンストンが買い取り、1958年にスミソニアン協会に寄贈した。

2007年、パリの自然史博物館で盾の形の鉛の鋳物が発見され、フレンチブルーの模型であると結論された。この模型から得たCTスキャンデータを使い、キュービック・ジルコニア製のフレンチブルー・レプリカが製作された。そして 3年間かけてルイ15世の記章が復元された。なお研究の一つの成果として、「ホープのダイヤ」はフレンチブルーをリカットしたものであることが確認された、と発表されている。

クーペ ネフライト製 「セイレーンの碗」

アウグスブルク、ババリア製(17世紀)

脚部に珊瑚、トルコ石、ペリドット、エメラルド、シトリン、アラゴナイトをあしらう。この時代なら南米産のエメラルドが欧州に入っていてもおかしくはない。ネフライトは中東経由の交易品(ヒンドスタン玉)か? ルイ14世のコレクションから 1800年に博物館所有物へ

珊瑚に刻まれた人魚(セイレーン)が魔物を召喚している、というデザインらしい。珊瑚はおそらくサルジニア島あたりの「地中海珊瑚」でしょう。尾の下の魔物の顔が坂田靖子風でカワイイ。ヨーロッパ人は貝殻の形が好きだなあ、と思って見ていたが、よく考えると、実際、貝殻を椀に使っていたのかもしれない。ちなみに 17世紀-18世紀前半頃は紅茶がまだ高価で、金満家の家では鍵付のキャディボックスに茶葉を保管していたが、茶器セットとして銀製の貝殻を模したキャディースプーンがよく作られた。また茶会の時に本物の貝殻で茶葉を掬う演出も好まれたという。

ジャスパー製の碗

17世紀 西ヨーロッパ制作

ルイ14世のコレクションから

1800年に博物館所有物へ

ジャスパー/めのうはローマン的というか正統派な感じがする。

ラピスラズリと真鍮のクーペ

16世紀イタリア、フィレンツェ

18世紀 パリ、モンチュール

ラピスラズリ(青金石)には黄鉄鉱の黄色粒が散らばって美しい装飾効果を上げるが、これに合わせて金色の金属台座を遣っているところがコーディネートの妙。やっぱ、こーでねーと。

Hanap(大き目のぐい飲みゴブレット)。素材はジェード(ネフライト)。チムール文化圏の作風で、「15世紀サマルカンド製?」と標識されている。イスラム玉器というわけか。取柄のミズチのデザインは中華風なので、本来は中華圏向けの製品だったかもしれない。ルイ14世のコレクションから 1800年に博物館所有物へ

白玉の筒 中国 17世紀

デザインとしては元朝の風があると思う。

アルデンヌ産黒大理石を使った石のテーブルトップ

(ピエトラ・デューラ)

ラピスラズリ、ジャスパー、アゲート、カルセドニー、アメシスト、アルマンディンほか。

イタリア、フィレンツェ(フローレンス)制作。1668年にマザラン卿が購入し、数年後にルイ14世の王宮装飾品となった。中央のザクロは口が開いて、たくさんのアルマンディンの赤い粒が覗いている。これはメジチ家の繁栄を祈念する図像として作られたという。

アルマンディンの粒を嵌めたザクロの実

ピエトラ・デューラ(Pietra Dura 堅固な絵/ 永遠の絵)またはフローレンス・モザイクと呼ばれる象嵌細工の技法は、古代帝政ローマ期の石板モザイク技法を近世に甦らせたもので、職人が手作業で時間をかけて丹念に製作した芸術的な作品(アルチザナール)。

フィレンツェでは 1580年代、コジモ・ド・メディチの肝煎りで、プラハのルドルフ2世の宮廷宝石師をしていたミラノ出身のジロラモとガスパールのミゼローニ兄弟が招聘された。またフランチェスコ1世もミラノの工匠を招聘した。オピフィシオ・デレ・ピエトレ・デューレ商会が設立され、ベネチアンガラスや水晶細工の技法を発展させたモザイク技法が研究された。薄板状に磨いた色石や紋石を下絵に合わせて切り出し、蜜蝋を使って台石に接着したモザイク絵画は、石で描いたとは思えないほど陰翳に富んだ写実的な表現力を持つ。豪華な飾り棚や花瓶、テーブルや小箱、あるいは肖像画や風景画などが製作された。大型のテーブルトップに傑作と呼ばれるものが多い。

元来、メディチ家など、金に糸目をつけない王侯、貴族、富豪のための芸術装飾品だったが、時代が下ると花鳥山水のモティーフを採用した比較的簡素な小型の飾り板が一般顧客のために制作されるようになり、「フィレンツェ・モザイク」と呼ばれて、西欧諸国で高い人気を得た。19世紀頃の作品で現在に残るものは、いわゆるグランドツアー(富裕子弟の教育の仕上げとして慣例化していたイタリア見物の長期旅行)客向けの土産品が多い。たいてい黒大理石を台石にしているが、メディチ家クラスの所蔵品には、古代ローマ時代には皇帝専用だった赤紫大理石を用いたものや、緑大理石を用いたものもある。

ラピスラズリの瑠璃羽を持つ鳥

黄色いリボンを巻いた若枝にとまる

縞めのうの羽をもつ虫

仮面ライダーに出てきた怪人カメレオン男の雰囲気もある

黒曜石の鏡 インカ製

1739年の遠征でインカの皇太子の墓より発掘された。

エクアドル、ピチンチャ火山にて

中米のテオティワカンやアステカ帝国では黒曜石がさまざまな装飾品に用いられた伝統がある。闇と夜空の神テスカトリポカの名は「曇る鏡/煙を吐く鏡」の意。 cf. アステカの宝石 No.958 補記3(ジョン・ディーが占術に使った鏡)

博物館の入り口前におかれた煙水晶 ブラジル産

ブラジルの地表付近に見つかった10mサイズの晶洞中に産したもの。