中国における太陽と鳥の信仰(前編)

★前回のひま話で、農耕(稲作)文化が始まって以来、古代の日本や中国には太陽と鳥の信仰があったことを書いたが、あれからこっち、鳥の姿をした巫師(シャーマン)のイメージが脳裏を離れない。頭を横に向け、体は正面に向けた鳥頭人身の姿。先端が少し下に曲がったクチバシ、目ん玉くるりん、毛羽立った冠毛。古代エジプトの石碑に刻まれていそうな鳥人。有翼太陽盤。ナスカの地上絵を描いたとされる鳥人と巫女。鳥の羽を頭側に立て巡らせたネイティブ・アメリカンの霊的指導者。創造の笛を吹くココペリの冠毛。ヒンドゥー文化だか仏教だかに淵源を持つガルーダ(カルラ)やカリョウビンガ。鳳凰を祀る中華民族の首長。チロルの山高帽子に添えられた粋な羽飾り。鳥装して演舞する平安京の若き殿上人。やはり鳥装して宙に浮かぶ紅白歌合戦の小林幸子。FFⅧの召喚獣ケツァルコアトル(これはインカの神さま)。風の谷に伝わるタペストリに描かれた鳥の人(ナウシカ)。「オレンジ党、海へ」の鳥の王。

敦煌やトルファンの石窟に描かれた飛天。中国の古墳から発掘された鵜を抱く女性の遺骸。グノーシス派のシンボルたる鳥頭蛇足のアブラクサス。天使長ミカエルの旗の下に天が下をしろしめす有翼大天使軍団。龍騎兵。世界を征服するラーマーヤナの戦船、ギガント(コナン)、ラピュタ。航空機(操縦士)に寄せる偶像崇拝心。予言通り、翼に乗って故郷に帰ったイスラエルの人々。翻る翼、月の色のライラレンに乗る妖女サイベル…。

あるいは鳥と霊にまつわる神話-大洪水のあと、ハトがくわえてきたオリーブの葉によって陸地が現れたことを知ったノア。人間に稲の実をもたらし農耕を教えた鳥に関する中国少数民族(苗族など)の伝承。津和野の鷺舞。桂の木の天辺に降り立ち出雲の民に製鉄技術を授けた白い鷺。鷺や鶴が舞い降りた温泉。七夕の夜、天の川にかりそめに架かるカササギの橋(日本のカササギは、高麗からす・唐からすと別称される朝鮮半島渡来の鳥で、朝鮮語のカンチェギに由来。朝に鳴けばその日は吉兆、松にカササギの図像は「万年報喜」を表す)。世界樹の梢に座し秩序と安寧と豊穣を象徴する鳥(ソッテ、鳥竿、金閣寺や平等院の鳳凰、欧風破風屋根の風見鶏)。世界が再び動き出すことを保証するねじまき鳥(村上春樹)。「七夕の国」のカササギ紋(岩明均)。黒死病に対峙する鳥形マスクの医師たち(それは医師の起源と鳥とにまつわるお話)。トート・ヘルメス・鳥スメギストス(←冗談だってば)。

冥土とこの世を行き来するという時鳥(ほととぎす:郭公。「魂迎え鳥」とも冥府の鳥ともされる)。最愛の紫の上を失った光源氏の歌、「なき人をしのぶる宵の村雨に 濡れてや来つる 山ほととぎす」。赤ん坊(新しい生命)を運んでくるコウノトリ。作曲家シベリウスは85歳の時、3羽の青鷺が彼の家の上を飛ぶのを見て妻に告げた、「彼らは私を引き取りにきたのだ」、そしてその夜死んだ。パーシー教の鳥葬。死んで鳥になる人々の民話。ブランコ乗りのキキ(別役実)。田の神にして万年生きる鶴。ツル先生に結実する長命族のモチーフ(恩田陸)。「ニルスの不思議な旅」に投影された鳥に乗って旅をするイニシエーションの概念。ドリトル先生を動物の世界へ導くオウムのポリネシア(賢者のイメージ)。森の奥に棲むトトロ(鳥なのか?)は目に見える世界と見えない世界の結び目。

そうしたイメージの海で、私は溺れかけである。どこからともなく訪れて去る鳥と、魂の誕生と死との関連性。祖霊と鳥との、あるいは高度の技術や文化を授けた後、土着せずに去ってゆく太古の神(英雄)と鳥との同一視。鳥の渡りの周期性と時を定めて寄り来る神々の相同性。大空を自由に旅する生き物への憧憬。天と地の間を仲立ちする鳥(空を往き樹上に宿る)。去っていった神へメッセージを届ける霊的な鳥と、シャーマンとが果たす役割。霊界と現世を繋ぐ翼。太陽を運び雨をもたらすもの。人類はどのくらい深く、あるいはどの程度の範囲で、鳥と霊にまつわる信仰を共有しているのだろうか…。

★ともあれ、このトピックでは古代中国に太陽と鳥(と祖霊)にまつわる信仰があり、その伝統は少なくともBC5000年紀(BC6000?-5000?)の河姆渡文化以来、良渚、龍山文化などに受け継がれ(直系ではないにしても)、さらに殷・周王朝、そして春秋戦国時代を経て、漢代(紀元前後)まで存続していたことを鳥瞰してゆきたい。

河姆渡(かぼと)は揚子江下流域、浙江省東部の沿岸地域にあって、稲作が行われた古い文化圏である。遺跡から大量の米が数十センチの層をなして発見されたことで知られる。稲が栽培された証拠という。

河姆渡(かぼと)は揚子江下流域、浙江省東部の沿岸地域にあって、稲作が行われた古い文化圏である。遺跡から大量の米が数十センチの層をなして発見されたことで知られる。稲が栽培された証拠という。

ここから、左図に示す太陽を抱く双鳥紋の象牙片が出土した。中央の同心円の周りに、炎のように毛のように描かれているのは、太陽から立ち上る気の表現で、太陽と鳥にまつわる信仰が存在したと考えられる。

右の骨片に描かれた図像も同様の信仰を担うもので、双鳥が2つ並んでいるのは日月を表現するといわれている。どちらが日でどちらが月か。日気は火であり炎のように放散し、月気は水であり靄のように円く漂うと考えれば、右が日で左が月ということになる。もっとも上の写真の同心円が太陽なら、こちらの図像でも右が月で左が日との考えも成り立つ。あるいは一つの円(同心円)が日月を同時に表現し、それが二つ並んでいると考えることも出来る。文字による記録がない時代なので、このあたりは推測の域を出ない。鳥が抱く円が日月だという説も、やはり推測である。しかし後代の図像との繋がりを辿っていくことで、その推測には確からしさが具わる。

右の骨片に描かれた図像も同様の信仰を担うもので、双鳥が2つ並んでいるのは日月を表現するといわれている。どちらが日でどちらが月か。日気は火であり炎のように放散し、月気は水であり靄のように円く漂うと考えれば、右が日で左が月ということになる。もっとも上の写真の同心円が太陽なら、こちらの図像でも右が月で左が日との考えも成り立つ。あるいは一つの円(同心円)が日月を同時に表現し、それが二つ並んでいると考えることも出来る。文字による記録がない時代なので、このあたりは推測の域を出ない。鳥が抱く円が日月だという説も、やはり推測である。しかし後代の図像との繋がりを辿っていくことで、その推測には確からしさが具わる。

太陽にせよ、月にせよ、空を回って決して落ちないのは鳥がしっかり支えて飛んでいるからだ。この鳥は世界の安寧のために、毎日この仕事を倦まず弛まず繰り返すのだから、私たちを生かす使命感なり慈悲心なり友愛の心なりを持っていたに違いない。神や祖先の霊と深く繋がった存在、彼らの化身や御使いとも考えられていただろう。そうした認識が太陽と鳥と霊とにまつわる信仰の根っこにあったと思われる。それは宇宙の仕組みに対するひとつの洞察であった。

左に示す図は含山浚家灘から出土した、河姆渡よりやや時代の降る崧沢文化の遺物である。全体の形は鳥だが、両翼に目玉があって獣の顔になっているので、「猪翼鳥玉器」と呼ばれている。腹に描かれた二重円と、内円を囲んで八方に広がる三角形は、気を放射する日月の象徴とされている。何故、鳥と獣(イノシシ?)が一体になっているのか分からないが、この文化圏では太陽の運び手は鳥に限らなかったのかもしれない。この図像は以下のテキストと直接関係ないのだが、印象的だし、「太陽と鳥」の関連を示す傍証になるので載せておく。(補記2:参照)

左に示す図は含山浚家灘から出土した、河姆渡よりやや時代の降る崧沢文化の遺物である。全体の形は鳥だが、両翼に目玉があって獣の顔になっているので、「猪翼鳥玉器」と呼ばれている。腹に描かれた二重円と、内円を囲んで八方に広がる三角形は、気を放射する日月の象徴とされている。何故、鳥と獣(イノシシ?)が一体になっているのか分からないが、この文化圏では太陽の運び手は鳥に限らなかったのかもしれない。この図像は以下のテキストと直接関係ないのだが、印象的だし、「太陽と鳥」の関連を示す傍証になるので載せておく。(補記2:参照)

★林巳奈夫氏の考察によれば、河姆渡の図像「太陽を抱く双鳥」で表現される「太陽と気」が神として崇められ、やがて擬人化されて顔になったものが、良渚文化(BC3300?-2200?)の神面だという。

河姆渡文化に続く時期、揚子江下流域の浙江省北部には馬家浜文化(BC5000?-3500?)が存在したが、良渚文化はその後継である(崧沢文化の影響も)。河姆渡との関連にはまだ定説がないが、同じ稲作主体の文化として共通する要素がいくつも認められる。太陽と鳥の信仰はそのひとつだ(はるか後の戦国期、河姆渡エリアには越、良渚エリアには呉の国があり、非常に仲が悪かった)。

良渚遺跡は大量の玉器が発掘されたことで知られる。あらゆるものが玉で作られ、使用され、あるいは信仰されたらしい。「清代以前の中国で、良渚文化ほど大量かつ細工のよい軟玉製品が作られた時代はない」と林氏はいう。まさに玉器文化の華だった。軟玉の産地は、太湖の西方、小梅嶺にあった。露頭は現在も残っているが、概ね掘り尽くされているとのことだ。

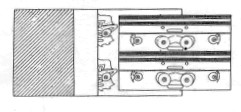

右図は良渚文化を代表する玉器のひとつである。この当時なんと呼ばれていたか分からないが、漢代に言う「琮」(そう)に比定される。良渚以来ずっと後代-西周頃まで使用され続けた。左に良渚文化期、右に殷(商)代のものを示す。方形の玉に丸い孔を貫通させた形をしており、大きさは概ね10センチ四方、高さ5センチ前後のものが多い。一段造りで外周に人面・獣面・神面紋を彫ったスタイルが基本形と思われるが、二段造りのものも少なくない(左)。さらに多段に重ねて方形の花瓶(ただし底が抜けている)のようになった琮もあり、高位の権力者が象徴的に所有したものと言われる。内側の円筒面はどのタイプでも丁寧に加工段差を取り除いて磨いてあるのが常だ。後代には外周に面刻を施さないものが作られている(右)。ただし時代の新しい素面の琮は、肝心の信仰が伝わらず、形だけ真似たものではないかとの説もある。

右図は良渚文化を代表する玉器のひとつである。この当時なんと呼ばれていたか分からないが、漢代に言う「琮」(そう)に比定される。良渚以来ずっと後代-西周頃まで使用され続けた。左に良渚文化期、右に殷(商)代のものを示す。方形の玉に丸い孔を貫通させた形をしており、大きさは概ね10センチ四方、高さ5センチ前後のものが多い。一段造りで外周に人面・獣面・神面紋を彫ったスタイルが基本形と思われるが、二段造りのものも少なくない(左)。さらに多段に重ねて方形の花瓶(ただし底が抜けている)のようになった琮もあり、高位の権力者が象徴的に所有したものと言われる。内側の円筒面はどのタイプでも丁寧に加工段差を取り除いて磨いてあるのが常だ。後代には外周に面刻を施さないものが作られている(右)。ただし時代の新しい素面の琮は、肝心の信仰が伝わらず、形だけ真似たものではないかとの説もある。

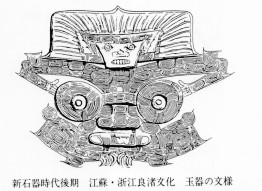

玉琮は後(次回以降)で述べるように、なんらかの祭祀に使用されたらしく、外面に彫られた図像は、祭祀の対象となる神や巫師の姿と考えられている。典型的な図像の書き起こしを左下図に示す。

中央の2つ目玉(太陽の擬人化)の両側を鳥(カタツムリのようにみえる形)が守っている。このデザインは河姆渡の双鳥に対応するものだ。2千年の隔たりと文化圏の違いを越えて、基本的な要素が受け継がれたことが分かる。琮の角の部分には神面と人面の組合せの図像(左図では半分だけ表示)がある。右下はその拡大図。なんだかクレージーな遊び人に見えるが、この人は祭祀者だったようで、故宮博物院の「山河のたからもの」は次のように説明している。

中央の2つ目玉(太陽の擬人化)の両側を鳥(カタツムリのようにみえる形)が守っている。このデザインは河姆渡の双鳥に対応するものだ。2千年の隔たりと文化圏の違いを越えて、基本的な要素が受け継がれたことが分かる。琮の角の部分には神面と人面の組合せの図像(左図では半分だけ表示)がある。右下はその拡大図。なんだかクレージーな遊び人に見えるが、この人は祭祀者だったようで、故宮博物院の「山河のたからもの」は次のように説明している。

「江蘇、浙江一帯の『良渚文化』圏を見てみましょう。この地域からは数多くの、多様な様式の玉器が出土しています。ただ、その文様はどれも『巫と怪獣』という同一のテーマに関わるもので、文様上部にはねの冠をかぶった巫が、下にはぎょろりと目を剥いた怪獣が描かれます。このパターンは玉器に繰り返し現れ、その重要性がうかがえます。ただし『良渚文化』の玉器すべてにこういった完全で精密な図柄が描かれるとは限りません。多くは巫の小さな目と怪獣の大きな目だけを描き、象徴的な文様を作り上げています」

「江蘇、浙江一帯の『良渚文化』圏を見てみましょう。この地域からは数多くの、多様な様式の玉器が出土しています。ただ、その文様はどれも『巫と怪獣』という同一のテーマに関わるもので、文様上部にはねの冠をかぶった巫が、下にはぎょろりと目を剥いた怪獣が描かれます。このパターンは玉器に繰り返し現れ、その重要性がうかがえます。ただし『良渚文化』の玉器すべてにこういった完全で精密な図柄が描かれるとは限りません。多くは巫の小さな目と怪獣の大きな目だけを描き、象徴的な文様を作り上げています」

怪獣や巫の表現で重要なのは、目玉であり、太陽であったことがうかがえる。というか、怪獣は太陽神そのものなのだ。彼らが流れる気をまとい、巫(シャーマン)が羽冠をかぶっていることにも注意したい。

怪獣や巫の表現で重要なのは、目玉であり、太陽であったことがうかがえる。というか、怪獣は太陽神そのものなのだ。彼らが流れる気をまとい、巫(シャーマン)が羽冠をかぶっていることにも注意したい。

なぜ、これが羽かというと、左図のような鳥の風切羽の表現法が上の図の表現法と一致しているからである。翼の下半分の○で囲った部分に注目。羽根は根元に小さな三角、次いで数本の横線、そしてまた小さな三角、そして縦棒という形で表現されている。こうした図像(と後代の文献)を比較し、対応関係を探ることで、学者さんたちはさまざまな推測を成り立たせるのだ。

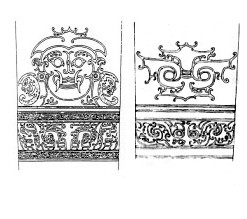

良渚期の玉琮をもう2つ挙げてみる。

左のカラー画像は2段の琮で、2つ目玉の神が上下に重なったもの。上段の目玉の外周に外向きの切り込みがあるのは、太陽の気を表す古い表現とされ、この図形がただの目玉でないことを語る。

右のモノクロ画像2つは、一段造りの琮と、その書き起こし図である。「巫と怪獣」が一体に融合した形式で、眉間に羽根飾りがついている(前記と同じ表現法)。この種の羽根または気は、太陽の火気または月の水気を宿すものであり、日月を祀るにあたって(鳥装の)巫師が身につけ、儀礼にあたったと考えられる。後代の鳥面や龍面の眉間から頭頂に必ず付随している火炎状突起は、この羽根飾り(転じて気の象徴)が原形であろう。

以上、良渚文化の琮を観察することから、当時の人々は巫師が司る儀式によって神を招来し、(農耕の)豊穣を祈願したこと、その神は太陽神または月神であり、神の気は(鳥の)羽に宿ったことが推測されるのである。では、次の時代へ。

★良渚文化はBC2200年頃、急速に衰退する。理由ははっきりしないが、この時期の中国は軍事色の強い文化が台頭し(良渚もそのひとつだった)、村落的地域社会は連立・併呑に向って動き始めていた。そうした潮流の中で、民族(部族)間の争いに敗れ去った可能性が高い。しかし、良渚文化のある部分は次世代の覇者に引き継がれた。

中国では政権が交替するとき、新しい支配者は多く異文化民族でありながら、古い文化を「残すべきは残し、廃すべきは廃し」て、自己に都合のよい形で継承する傾向が、あらゆる時代において見られる。歴史上、殷から周への王朝交替がそうだった。戦国期から漢にかけては、周の儀礼が理想とされた。唐や宋、元、明、清の交替も同じように進んだ。そのため、文化や器物によっては、千年二千年四千年なにひとつ変わらず受け継がれてゆくことがあるのだ(もちろん、廃れる文化も数多い)。

太陽神と鳥(と巫)のモチーフは、ひとまず華北の龍山文化(BC2500?-2000?)に残ったことが、その遺物から確認できる。

新石器時代の華北といえば、BC4000年紀から河南省、黄河中流域に栄えた仰韶(ぎょうしょう/ヤンシャオ)文化(BC4800?-2500?)が有名だが、ほぼ同じ頃、下流域の山東省周辺では大汶口(だいぶんこう)文化が栄えていた(BC4300?-2400?)。

大汶口文化は良渚文化と交渉があった。その遺跡では年代が下るほど山東特有の文物(絵やモノ)に加えて良渚の文物が増えていく。例えば、良渚人が使っていた玉器の笄(こうがい-鳥の羽を模して頭に挿したとみられる装飾品)が、大汶口人の墓からも出土している。これは大汶口文化の中~晩期、(武装した)良渚人が華北、江蘇省の北端あたりまで遠征し定着したためで、このとき文化交流が起こったのである。龍山文化は、大汶口の後継にあたるから、良渚の風が伝わっても不思議でない。

★古代中国の玉器文化は前述のように華南、良渚に盛んであったが、華北においても古くから玉器が使われていた(だからこそ、「新石器」時代といえるのだが)。大汶口文化では山東省に産する玉を使って軟玉製品が作られた。龍山文化でもその伝統は健在で、斧の形をした板状玉器や種々の佩玉が作られている。特に玉斧には装飾性の高いものがあり、祭祀に用いる重要な器物とされたようだ。そうした玉斧の面に鳥と太陽の神が刻まれている。

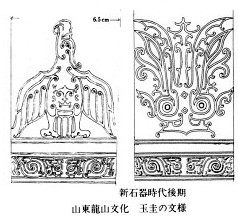

下の図は有孔玉斧(後代の圭)に刻まれた図像である。片面にイヌワシ(左)、もう一方の面に羽根飾りをつけた神面(右)が描かれている。イヌワシは具体的に鳥の形をしているが、裏面の二つ目玉の流紋は良渚文化の琮に彫られた「巫と怪獣」を彷彿させつつ、立ち上る気に一層装飾性が増している。

この玉斧の書き起こし図(左から1、2枚目の画像)と、別の玉斧の書き起こし図(同3,4枚目)を下に示す。

イヌワシと流紋神面は、玉斧の両面に描かれていることから、同格あるいは同一の性格の神だろうと推測されている。すなわち、イヌワシは太陽または火の神(またはその使い)であり、神面も太陽または火の神だというのだ。図は省いたが、この玉斧の側面にはウルトラセブンのアイスラッガーのような突起を頭頂に戴き、長く垂れる髪をした人面が描かれている(後述の佩玉の図像と類似の人面)。

別の玉斧の書き起こし図(左から3、4枚目)では、先の玉斧でイヌワシが占めた面に、牙のある神面が描かれている。このことから、この神面はイヌワシと同格の神、あるいはイヌワシが擬人化された存在だと考えられる。両脇を横向きの小さな人頭が守っている。林氏は、竈(かまど)神とみている。4枚目の流紋のデザインは、良渚の「巫と怪獣」のデザインをよく伝えており、前出の「巫と怪獣」の輪郭にきわめて近い流線で構成されていることが分かるだろう。

今度は佩玉を見てみよう。

今度は佩玉を見てみよう。

左図は龍山期石家河文化の遺跡から出土した、この時期に典型的な佩玉で、約4000年前のものだ。

イヌワシが両足に人頭を掴んで飛翔するさまを描いている。逆立った頭髪(あるいは冠か羽根飾り)と長く垂れる髪をした人物は巫だろう。ワシに導かれて霊的な世界を飛翔するとも見えるし、2人の間に置かれた器物に依ってイヌワシを祀っているようにも見える。

このデザインは玉斧の書き起こし図、左から3番目の図の神面の部分を、1枚目のイヌワシに置き換えた形式に相当することが分かる。このことから牙のある神面がイヌワシと等しい立場(化身)にあるという上記の説に確からしさが加わる。

ちなみに、2人の巫の頭頂にある飾りと、後頭部から長く垂れた飾りは、いずれも祭祀の際に着脱した装束の一部で、人の髪の毛または羽毛の束と考えられている。華北では古くから髪の毛に生命力が宿ると信じられていた(漢代の人間は決して髪を切らず、髷に結って大切にしていたが、龍山文化の人びとも同様の風習があったと思われる)。また羽毛状のもの(茅や稲藁を含め)に太陽の気、月の水気あるいは霊のもたらす豊穣の気が宿ると信じられた。この飾りが羽か髪かはっきりしないが、少なくともそうした信仰に基づく巫術具だったことは確かだ。(良渚の巫の眉間の羽飾りや頭冠も参照)

★ところで、「イヌワシと牙のある神面は同格、あるいは同一の性格の神」と説明したが、龍山文化のイヌワシが、良渚文化の鳥とまったく等しいものなのか、すなわち華南の太陽・鳥信仰を全面的に取り入れたものなのか、については疑問が残る。例えば、良渚文化の遺物ではこのような形で描かれることのなかったイヌワシの図像が、龍山でいきなり高い完成度を備えて現れるのはなぜなのか。

私は、もともとイヌワシをトーテム(祖霊)とする信仰が華北文化に存在し、それが南方の太陽信仰-あるいは火神・竈神信仰-と融合したのではないかと思う。上に紹介した玉斧の場合、左面が龍山固有のイヌワシ文化、右面が良渚由来の神獣面文化と考えることも可能で、ちょうど龍族と鳳凰族が合体したように、華北と華南、2つの文化に由来する神の合体を証すのが、この玉斧なのではないだろうか。そう考えることで、この祭祀器に明確な役割が見えてくるように思う。

この考えの正しさを主張するには、龍山以前の華北の鳥の図像を調べる必要があるが、今のところ私は材料を持っていないので、この場はただそういう考えもありうるとだけ示唆しておきたい。

いずれにしても、この時代には(BC2500-2000年にかけて)、農耕の発達に伴う富の蓄積、富裕層の出現、軍事力の台頭、征服、文化交流が進み、各地土着の信仰がさまざまな形で習合されていったことは確かだ。そして太陽と鳥の信仰はより明瞭な形に、おそらくもともとその信仰を持っていなかった異郷の人々にも理解し易い形に進化していったと考えていいだろう。

以上で河姆渡-良渚-龍山文化にまたがる鳥の図像の紹介を終る。分からないことも多いが、分かっていることを繋げていけば、太陽と鳥に関する信仰のアウトラインがほの見えてくる。

話が長くなってきたので、この後の時代(殷~漢代)については、ページを改めて記す。⇒後編。

補記1:中国古代遺跡の分布図

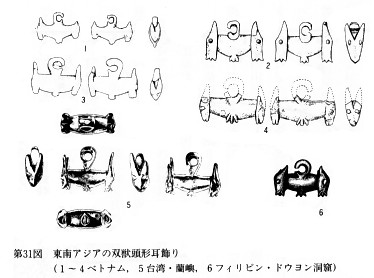

補記2:この種の獣翼鳥のデザインは、ベトナム中南部、サーフィン文化(BC1000年紀)の「双獣頭形耳飾り」や、その影響を受けたフィリピン、ドゥヨン洞穴出土の耳飾りのデザインと明らかに共通項を持っている。数千年も後の東南アジア文化にその形象が継承されているのは、興味深いことだ。(下図-同朋舎「玉とヒスイ」1992 藤田富士夫著より引用) (戻る)

補記3:西洋圏の鳥のシンボルについて、以下に簡単に記す。中森義宗著「図像の世界」(東信堂 2000年刊)より引用あるいは抜粋。

-死者の霊魂をミイラの上に舞う人頭鳥身像として表現するエジプトをはじめ、古代オリエント諸国には神霊を鳥類と結びつけ有翼像に造形する慣例があった。例えば、ワシ。ワシはもっとも太陽に近く飛翔する鳥であり、火炎が天に昇るように霊魂を天上へ運ぶものと解されたから、その背に乗って死者は至福の域へ達する…。オリエントの信仰はローマに取り入れられた。ローマ皇帝の葬儀のときは火葬の薪の上からワシが放たれた。

-ワシが「神々の御使い」であることは古典(ギリシャ・ローマ)古代神話に自明である。キリスト教美術に顕著な存在である天使とワシとは相関がある(もっとも初期のキリスト教の天使は翼のない姿で描かれた)。

「イエスが洗礼を受けて祈っていると、天が開け、聖霊がハトのように目に見える姿でイエスの上に降り立った」

以来、ハトは聖霊のシンボルとなっている。古代の伝統にのっとり、ハトのかわりに猛禽類(ワシ)が描かれることもある。

-ワシが太陽であるという観念は紀元前3000年紀にバビロニアに発して、2000年紀には太陽と合体した有翼の円盤へと抽象化が行われた。ヒッタイト、アッシリア、そしてペルシャなどでは、その支配者の頭上にこれが表現されて、彼が太陽の直系であることを明示する。エジプトのアモン=レーから、アッシリアのアッシュール、バビロニアのシャマッシュ、ゾロアスター教のアフラ=マズダ等々、これに類する。

ところで、オリュンポスの主神、ゼウス=ユピテルが支配する古典古代では、ワシはその聖鳥として、太陽の鳥、雷光、雷電、光明の鳥となり、このワシと暗黒の冥界を代表するヘビとの戦闘が一層象徴的意味を強化していった。(ちなみにデモクリトスは、ヘビは鳥の言葉がわかるようにしてくれる、と述べたそうだ)

太陽鳥の信仰はキリスト教と出会って、洗礼と再生の秘儀を付加された。清らかな泉に3回身を浸して甦るワシ、火炎に身を焼いて復活するフェニックス。

-古代ギリシャのホメロス以来、ワシは前兆の鳥であり、占いに利用された例は多い。詩人、劇作家はもとより、ドキュメンタルな史書でもこうした鳥占いが吉凶禍福のために求められた。予兆の鳥が飛ぶ方向も、吉凶に大きく関係する。右手へ行く鳥は吉、左は凶だった(オデュッセイアにその例があり、オデッセウスは右へゆく鷲を見て吉兆を感じ、彼の息子を殺そうとたくらんだ(彼の妻への)求婚者たちは左にゆく鷲を見て慄いた)。

プリニウスは、鳥による占いはカールによって発明されたと記している(巻7-56[203])。

なお、吉の方向は太陽が昇る「東」、あるいは「右手」である。ユンガーの「言葉の秘密」に次の言及がある。

「ローマ人は鳥占術において主に左を吉とし、他方ギリシャ人は右手を良しとした。ローマの予言者はつまり南に向かって立ち、そのために吉の側である東を左にしたのである。それに対してギリシャ人は北を見たわけで、吉を右手のがわにおいたのである。これは生命の深みに根ざすオリエンテイションの方向指示に対する優位、シンメトリィに対する光の優位をしめすみごとな例である」(菅谷規矩雄訳)

-双頭のワシの図像も長い歴史がある。古く、初期カルデアの円筒印章で、古代都市シルプラの紋章にすでに現れている。このシンボルは古代メキシコの写本挿絵にも認められる。双頭のワシの象徴性は明確でないが、ヒッタイトの岩窟廟のレリーフ「神々の会合」や「各足で2羽のウサギに爪をたてる双頭のワシ」をはじめ、広汎な作例がある。AD1Cのガンダーラの遺跡タクシラのストゥーパ中に、降って西はモアサックのサン・ピエール聖堂回廊の柱頭上や彩飾写本に(13C)、ロマノフ王朝の紋章やモスクヴァ大公の国璽に、そしてビザンチンの影響下に東方教会の司教冠や祭服の刺繍に、この双頭のワシは息づいている。

補記4:フレイザーの金枝篇に、次のような内容の言及がある。

その昔人々は森羅万象の動きの原因を、その中に内在する霊のような存在に求めた。それが石や植物や動物や天候や山や川を司っていると考えた。同じ論理によって、人もまた体の中に入っている霊によって生き、動いていると考えた。死とは体から霊が出ていくことであり、そこで霊が体から離れないようにさまざまなタブーを設けた。またなにかの異変や霊が離れたことを意味する凶兆に出逢うと、呪術師にたよって魂を呼び戻してもらった。それが中国やアジアのみならず世界中で広く行われていた魂呼びである。

ところでこの霊というか魂は、民族によって異なるが、鳥やハツカネズミなどの形をしていると信じられていた。このことは鳥霊信仰となにか関係があるかもしれない。 ⇒ギャラリーNo.222 ⇒稲の魂呼び

補記5:大英博物館にエジプト mostagedda 、Naqada 1 遺跡(BC4000-3600年頃)の出土品が展示されている。双鳥のデザインの泥岩である。ニュジーランドのマナイアにも似たデザインと思う。