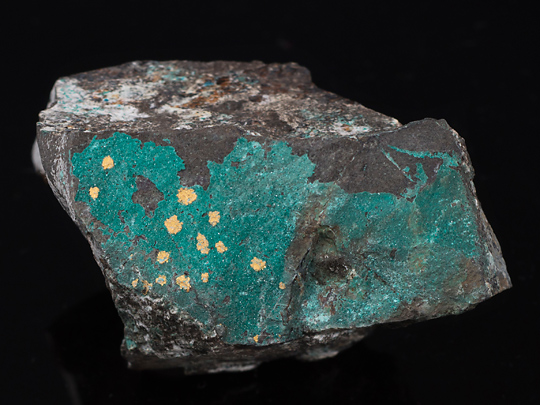

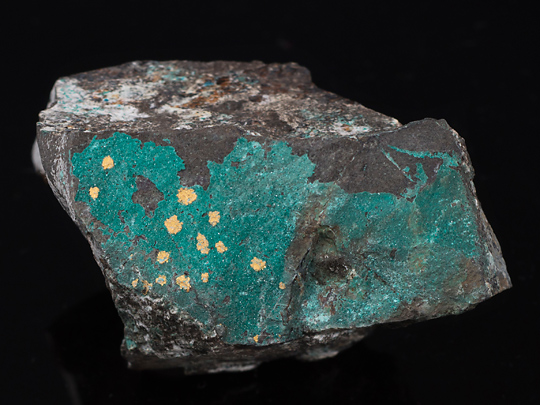

| 114.自然金とボレオ石 Boleite & Gold (チリ産) |

ヘロドトスの「歴史」第Ⅲ編 102~105節(岩波文庫では上巻所収)に、インド人の金の採集法についてこんな記述がある。

「この砂漠の砂地には、そこで捕獲されてペルシャ王のもとで飼われているのをみても分かるように、犬よりも小さいが、狐よりも大きい蟻(地下に住む動物)がいて、この蟻が地下に巣を作り、砂を運び上げてくるが、その運びあげられてくる砂のなかに金が含まれている。インド人は各自3頭ほどのラクダをくびきにかけ、メスを中央に、両側にオスをおいて砂漠へ砂金採取に出かける。酷暑の時刻に採取できるように時を見計らう。というのは、炎熱下では蟻は地下にひそんでいるからである。インド人は袋を携えて先の場所へ着くと、急いで砂をそれに詰め、全速力でラクダを走らせて帰る。なぜかというと、ペルシャ人の話によれば、蟻は直ちに嗅いで、感づいて追ってくる。それは速力において、他のいかなる動物にも劣らないので、もしインド人が早く帰路につかなければ、助かるものは一人もいない。オスが遅れだしたら、くびきをはずして放すが、メスのラクダは残してきた仔を思い起こし、決して弱ってしまうようなことはない。で、ペルシャ人の話では、インド人は多量の金をこうして手に入れるということである。」(青木訳)

いやあ、奇想天外な話だ。インド人もびっくり、である。

しかし、まったく根拠がないわけではない。

この話は、ペルシャの近くに住むインド諸族のうち、ダランダ族についての記述とみられており、彼らは古代から金を洗鉱して採取していたからだ。この地域にはモルモットの一種がたくさん生息していて、一帯の地面をすっかり掘り起こしていると言われる。その結果、金を含んだ土がゆるみ、雨季になると流水が軽い土を洗い流し、重たい金だけが雨溝のなかに残る。雨季が終わると、水の引いた川筋から、キラキラ光る金が簡単に拾えるのだそうだ。もちろん、金を取ったからといって、モルモット(蟻?)が怒って取り返しにくるわけはない。

ところでこの標本は、ボレオ石と自然金の組み合わせなのだ、と標本店のラベルは主張しているが、私は別の考えを持っている。これは金ではなく、ゼーリガー石だろうと思う。No.95で触れた、例の薬品臭がぷんぷん匂っているからだ。まあ、胡散臭い話にはちょうどいい標本かも。

追記:久しい以前から、私の考えはすっかりぐらついている。有名どころの標本商さん(複数)が、同様の標本をボレオ石+自然金として扱っているからだ。ちなみに、緑色+青色+黄色の標本を売ってたお店があって、そこではアタカマ石+ボレオ石+自然金となっていた。いずれにしても、潔くシャッポを脱いだ方がよさそうと思ってマス。(2007.6.11)

補記1:ギリシャ時代、エリュトラのヘラクレス神殿に、インド蟻と称するものの触覚が掲げられたという。ギリシャ人にとってそれはリアルな動物であった。プリニウスの博物誌巻11-36-111

に拠ると、それは「見せ物のひとつであった。これらのアリは、ダルダエと呼ばれる北インド地域にある地下の洞窟から金を運び出す。その動物はネコのような色をしており、大きさはエジプトオオカミくらいある。彼らが冬期に掘り上げた金を、インド人たちは夏の暑い天候のときに盗み取る。その頃は暑いので、アリたちは穴に隠れているのだ。しかしアリたちはその人々の匂いを嗅ぎつけて飛び出してくる。その人々はきわめて足の速いラクダに乗って逃げるのだが、アリは彼らを何度も刺す。」という。

ちなみにギリシャ語でアリを意味するミュルミドンは、またギリシャのある地方の名であり、そこに住む種族の名でもあった。その種族はペストで死滅した住民を補うためにゼウスがアリを人間に変えたことによって生まれたとされた。ミュルミドン族はトロイ戦争ではアキレスに率いられた。

補記2:12世紀半ば以降に人口に膾炙する「東方もの」として知られる「司祭ヨハネの手紙」に次のような記述がある。

「私(ヨハネ=プレスター・ジョン)どもの支配下のある州には子犬ほどの大きさで、六本の脚と海バッタのような翼を持った怪物アリが棲んでいる。(中略)このアリたちは日没から昼の三時まで地下に潜り、夜の間ずっと金を掘り進んで、それを太陽の下に持ってくる。三時から日没までは地上に上がってきて、養分を取るのに精を出す。それからまた地下に戻って、金を掘る。毎日同じことが繰り返される。」

このアリは人も動物も栄養にしてしまうだが、金の魅力が強いものだから、その土地には金を目あてに人間が住み、昼間はアリが地上に出ている限り外出を控え、夜になると城塞から出てきて、地上の黄金を盗ってゆくのである。

おそらく、ヘロドトスを下敷きにした伝説が1500年を隔ててなお生彩を放っていたのだろう。(あるいはアラブ文化経由で目新しい古代知識としてリバイバルしたのかもしれない。)