上野の東京国立博物館で、3月の中旬まで「マーオリ −神々の楽園−」と銘打った展覧会が開催されていました。国際交流関係にあるニュージーランド国立博物館所蔵の名品約120点を展示公開するもので、マーオリ文化の日本での大々的な紹介はこれが初めてだったそうです。

私は、かねがねニュージーランド産の軟玉で作る「ヘイ・ティキ」という一種の護符に興味があり、3年前、ボストン・ファインアートミュージアムで初めて実物を見て強烈な印象を受けたことがあったので、今回の展覧会は是非見にゆきたいと思っていました。

「ヘイ・ティキ」は、あぐらをかいて座った人の姿をデフォルメした玉彫です。首を左右にかしげ、目を大きくまんまるに開いた表情が、なにか根源的な感情を訴えかけているような、それとも世界の不思議さをひたすら驚異の目で受け止めているかのような、アヤシゲな魅力を発散しています。見るものにプリミティブな共感を抱かせずにおかない、マーオリ文化特有のマジカル・アイテムです。

「ヘイ」は「つるす」の意味で、人型の頭頂部あたりに開けた小穴に紐を通し、装身具として首からぶらさげます。「ティキ」の意味はよく分からないそうですが、マーオリ女性を象徴する先祖ヒネ・テ・イワイワ(多産の象徴でもある)のことだとも、人類最初の男性ティキのことだともいいます。

実際、今回展示されていたヘイ・ティキ数点を見るところ、積極的に女性を象徴しているとみられるものもあれば、性差がさほど明確でなく、ほかの展示物(例えば男性を木彫したトーテム)の意匠と比較して、男性とも解釈できそうな品もありました。この点は後段でもう少し考察してみましょう。ちなみに「ティキ」は、フィージー、タヒチ、ハワイ島などを含む環太平洋の島々(ポリネシア文化圏)で神々を総称的に指す言葉でもあります。(補記2参照)

マーオリは、ヨーロッパ人(主にイギリス人)が入植を始める18世紀末以前からニュージーランド島(北島、南島などいくつかの島がある)に定住していた先住民です。現在では総人口の15%ほどを占めるに過ぎませんが、二文化主義を標榜するニュージーランドでは、国家的にマーオリ文化の保存と継承に力を入れているそうです。展覧会では、彼らの生活に深くかかわった、カヌーの船首、高床式倉庫や集会所を飾った木彫材、トーテムを兼ねた柱、漁撈用の釣針、網、銛、また石斧、棍棒などの道具や武器、儀仗、マントやケープなどの編み物、楽器、櫛や耳飾りやヘイ・ティキなどの装身具、これらを入れておく木彫宝物箱、といったさまざまな器物が展示されました。その多くは先祖から子孫へと何世代も継承されてきたものです。マーオリは、現在自分の家(大家族、部族)に伝わっている品を大切に扱い、その所有者というより、次代へ譲り渡すための一時的な保管者として自らの存在を受けとめているそうです。

彼らは、自然界のあらゆるものにマウリと呼ぶある種の生命力が宿っていると信じました。マウリは別のマウリと接触することで互いに絆を結ぶことが出来ます。人間のマウリは、武器や生活の道具に触れ、用いることでこれらのマウリにつながり、別の人が道具を使えば、さらにその人のマウリとも結びつきが生じます。こうして先祖のマウリは道具を通じて子孫のマウリと重なり合い、はるか未来に伝えられてゆくのです。

会場の入り口に、大きな深緑色の石、軟玉がおいてありました。表面が磨かれてすべすべになった、川床の転石らしい石です。

「この石に触れてください。あなたのマウリ(生命の力)をこの石のマウリと結びつけてください。この石があなたとニュージーランドを結びつけることでしょう」と記してありました。このタッチストーンは、「マウリ石と呼ばれ、ニュージーランド特産の希少な宝石ポウナム(軟玉)でできています。」「展覧会の精神的な要で、会場とアオテアロア・ニュージーランドを結びつけています」とのことでした。(アオテアロアはマーオリの言葉で「白い雲が細くたなびく地」、すなわちニュージーランド)。

マウリは時間と空間とを超えて相互につながりうるものであり、この世界をひとつに結ぶものであることがわかります。また、マウリはもともと宿っていた媒体(例えば人間)から離れても存続可能な独立性−不死性、そして分割の能力を具えるとともに、容易にほかのマウリと共鳴し、融合するものだということも分かります。

ちなみに、同じような信仰で、マナ(威光)とタプ(接触の制限を伴う神聖さ)という、やはり目に見えないけれども器物に宿る属性があります。すぐれた戦士や首長が使った武器や道具には、彼らのすぐれたマナとタプとが宿り、非常に強い魔力を帯びると同時に、みだりに触れたり使用してはならないものとして禁忌の対象となるのです(触れることによって穢れるのを避けなければならないほど崇高なもの)

。

マナやタプを帯びた道具に別の優れた人物が触れると、さらにその人物のマナが加わり、より強力な力を持つようになります。聖別された宝物はいつも子孫に伝えられるとは限らず、時には別の部族(家族)が所有する道具と交換されたり、贈り物とされることがありました。それは互いの偉大さを顕彰し、敬意を表し、協調を誓う儀式となり証しとなりました。こうした信仰は社会秩序を保つと同時に、社会の構造を歴史的認識に結びつけ、固定化する機能を果たしたのでしょうし、成員ひとりひとりに、彼らが拠って立つ場所を与え、帰属意識を充足させるものともなったのでしょう。

次にマーオリの歴史的背景に簡単に触れておきます。

彼らは約1000年前に海を渡ってニュージーランドにやってきました。その故郷はクック諸島、ソサエティ諸島、マルケサス諸島といった島々だということです。

Wikipediaを参照すると、(ソサエティ諸島の中の)タヒチとされていました。いずれにしてもニュージーランド北東方の、より暖かい気候の土地から来たことは間違いなく、島に帰化する過程は島の冷涼な気候風土に彼ら本来の生活習慣を合わせてゆく過程でありました。彼らは海の彼方の故郷をハワイキ(常世の国の意)と呼びますが、それは死してのち帰る父祖の憩う地でもあったようです。(補記3)

そこで私が思うに、先祖たちのマウリと生者のマウリとは、マウリを結びつけるポウナム(軟玉)によって時空を超えて交流し、神々や父祖の優れた資質、さらに彼らが憩うハワイキの地にあふれる豊穣の気が、伝来の道具や装身具を通じて、現世であるニュージーランドにもたらされると信じられたのではないでしょうか。(同様に生者の想いは死者に届きます)

ニュージーランドに帰化した海洋民族はやがてマーオリとして独自の文化を花開かせますが、その段階は植物の成長に擬した4つの時代区分で表現されています。第一期はAD1100〜1300年頃で人々が定住を始めた種の時期、渡海前になじんでいた道具や文化をそのまま継承していた時代です。第二期は1300〜1500年の生育期。島の環境に合わせた生活や文化が確立していった時代です。そして1500〜1800年までの第三期は開花期で、島独自の文化が発達しました。最後の第四期は1800年から現代に至るまでの転換期、ヨーロッパ人(白人)に出会ったことにより、マーオリ文化に外部からの新しい流れが取り入れられた時代です。彼らは第四期に至るまで文字を持たず、金属を使わない石器文化を発展させました。

道具の変遷について言えば、種の時期には故郷からもってきた石製の斧や釣針をそのまま使っていましたが、やがて島で採れるグレイワッケ(硬砂岩)やポウナム(軟玉)で新たな道具が作られるようになり、様式も徐々に独自のものへと変化してゆきました。第四期にヨーロッパ文化が入ってくると鉄器が伝えられ、木彫細工はより精巧で複雑なデザインを獲得し、生活器、武器などの様式には西洋の風が取り入れられました。

この時代、鉄砲やナイフといった鉄器が石器にとって代わりましたが、石器の聖性は失われず、鉄がポウナムと並んで尊崇されることはついにありませんでした。鉄砲で武装した近代的マーオリ戦士は、伝統的な棍棒をも腰に携え接近戦に備えたそうで、ポウナムは実用器として後々まで愛好を受けたのです。一方では新式の道具を手に入れるため、数多くのポウナムがマーオリの手を離れ西洋に渡った証跡もあるのですが。(西洋や東洋では、少なくともある時代、鋼のナイフや刀剣が呪術性を帯びたものとみなされタブーが形成されました。例えば日本やダマスカスやインドの刀剣、インドネシアのクリス、西洋の騎士伝説に登場する魔法剣、雷剣。

(※グレイワッケ:中期高地ドイツ語でワッケ

Wackeは「大きな石」の意。ウェルナー(1786年)は泥質基質の多い砂岩の名にあてた。グレイワッケは灰色の砂岩で、和名の「硬い」の意はない。ウェルナーはグレイワッケが粘板岩に漸移したり粘板岩と互層をなすことを指摘した。)

出展品の多くは開花期または転換期のものでしたが、古い形式を踏襲した作品もいくつかあり、その素材や施された装飾は私にとって興味深いものでした。

例えばトキという石斧は全期を通じてマーオリの重要な道具でしたが、蛇紋石、珪質粘土岩、硬砂岩、軟玉(ポウナム)、それに鯨の骨といった素材で製作されていました。

環太平洋エリアの火山性の島々では、豊富に存在する玄武岩を用いて石器を作るのが一般的ですが、ニュージーランド南島に軟玉が出ることに気づいたマーオリは、ほかのさまざまな素材を試すとともに、早い時期(12世紀頃)からこの強靭な石材に着目していたことがわかります。

ちなみに島で採れるボウエナイト(蛇紋石の亜種)という柔らかい石はポウナムの一種に数えられますが、後に装飾品−特に耳飾り−専用の素材となりました。

転換期に作られたある棍棒(メレ)は、鯨の骨で製作され、柄の先端に2羽の鳥がくちばしをあわせて向きあう形の彫刻が施されていました(左図)。これは非常に古い形式と考えられていて、鳥は地上に住む人々の思いを天の神(補記4)や海の彼方に去った先祖たちに伝えてくれる使者とみなされたそうです。(cf.

マナイア、ひま話 太陽と鳥1)

なお、初期の道具にすでに用いられている真珠母貝や鯨の骨は、島では見出せないもので、たまたま海岸に打ち上げられるのを待つしかない貴重な素材だったといいます(入植した白人は捕鯨を事としたが、マーオリはしなかったため)。

豊かな自然に恵まれたニュージーランドにあって、マーオリは巨鳥モア(16世紀以前に絶滅?)などの鳥獣を狩り、島の気候に適したサツマイモの栽培を行い、カヌーを操って川や沿海での漁労にいそしみました。やがて蓄積された余剰財産は、部族社会の発展を支える一方、近隣社会との競争や財産の争奪を促しました。キャプテン・クックが初めて島を訪れたとき、部族間には恒常的な戦争状態があったそうです。とはいえ、そうした歴史的状況の中で、戦士を尊敬する風潮や武器が尊ばれる伝統が育まれ、その素材である軟玉(ポウナム)もおおいに価値を認められたのでしょう。私たちが刀剣や銃に畏怖を感じると同じように。

なお、マーオリは初期に入植した白人たちとの間でも絶え間ない衝突を繰り返しました。当然の抵抗ですが。

ではポウナム(軟玉:ネフライト)のことを話しましょう。

ニュージーランド産の軟玉は世界でも屈指の高品質を誇り、透明度が高く(亜透明)、緑色が鮮やかであるもの、深みがあるもの、黄色味がかったものなど、さまざまな種類があります(→軟玉の種類について 参照)。産地はウエストランド、サウス・ウエストランド、ネルソン、リビングストン、ワナカなど、いくつかありますが、すべて南島に偏っており、南島がテ・ワイポウナム(緑の石)と愛称される所以です。なかでもウェストランドやワカティプ湖は、古くから知られた産地で、初期の石器(手斧など)に使用された軟玉は、実際には準軟玉(セミ・ネフライト)と呼ぶべき岩石ですが、ワカティプに産する石材と同じ特徴をもっています。

南島のナイタフ族はある種の希少なポウナムの産地を知っていて、北島に住む部族との交易品に用いたそうです。

ポウナムの発見は、「なにをどう作り出すかという面において大きな変化をもたらしました。まず、ポウナムは手斧やノミだけに用いられました。非常に鋭い刃先を持ち木彫に適していましたが、ほかの石製の道具とはまったく異なった使い方が求められました。その後、ポウナムを用いた新しい形の装身具が生み出されました。ビーズや整形されたクジラの歯を連ねたネックレスから、1片のみからなるペンダントへと流行が移っていきました。古いハワイキの世界からもたらされたさまざまな装身具の中で、ヨーロッパ人の到来後まで残った様式は、クジラの歯のペンダントだけでした」とのことで、鉄に匹敵する強さを持つポウナムは、砂岩や水晶、グレイワッケ(硬砂岩)で作ったノコギリややすりで何ヶ月もかかって切り取られ、磨かれました。磨き砂には微粒の石英を水に溶いて用い、荒引きの穀物で仕上げ磨きをしました。ときにはポウナムを何日も肌身につけ、身体の脂分を意図的に石に浸ませて光沢を与えたといいます。石を手に入れるのも大変なら、加工して道具に仕立てるのも大変な労力と時間が必要だったようです。(こうした軟玉の加工法は、日本の縄文〜弥生〜古墳期に行われたヒスイの加工とほとんど同じであるように思われます⇒ひすいの話1補記)

ポウナムは当初、手斧など特定の道具にのみ用いられた貴重な実用品でしたが、その優れた性能ゆえに神格化され、呪術性を帯びてゆきました。やがてマナとタプとを持つ道具として日常には使われない伝世の「別格品」が現れ、これらは例えば木を切り倒すときの最初の切り込みを入れるために、あるいは木彫の最初の一彫りのために、一種の祭祀具として儀式的に使用されました。おそるべき破壊力を秘めた軟玉製の棍棒メレ・ポウナムは、首長の権威の象徴としてもっとも格式の高いものとされました(前述のように、後々まで実戦配備された武器もありました)。

道具として象徴性を帯びる一方で、ポウナムは装身具としても用いられるようになりました。マーオリ人は自分たちの身体の中で頭部をもっともタプ(神聖なもの)とみなしており、頭や首の周りにかける装身具は、そのタプに触れ、タプの宿るものとして、非常な注意と敬意とをもって扱われました。ポウナムで作られるヘイ・ティキは特に価値あるものでした。ヘイ・ティキは15世紀以降から一般的になり、18世紀から19世紀にかけて最も流行したということです。ポリネシア文化圏の多くの地域でティキの形の木彫が作られていますが、ティキをペンダントにしたのはマーオリだけです。

ヘイ・ティキは通常、所有者の最年長の子孫に譲られ、代々伝えられてゆきました。 所有者が死ぬと、ヘイ・ティキを一緒に埋葬することもありました。1年後、再葬のために遺骨を掘り起こしたときに回収され、その後は死と密接なつながりを持ったことにより、とりわけ神聖な護符として扱われました。ほかに小動物が蹲った形のペカペカ、ヘイ・マタウという釣針を模したもの、耳飾のクル、カペウなどもポウナムで作られることがあります。こうした装身具の中には「先祖の名や個人名がつけられたものも多くありました。それらには先祖のタプとマナ(威光)が宿り、それを身につけ大切に取り扱ってきたそれぞれの世代の歴史と生命力が宿りました」

以上、おおむね展覧会での解説をベースに記しましたが、次にクンツ博士がヘイ・ティキについてまとめた伝聞を紹介しましょう。

「ヘイ・ティキは死んだ祖先を図式的に表した肖像であり、その頭は左右に45度かしぎ、異様に大きな目は、ときに真珠母貝で象嵌されました。(注:パーウア貝(アワビ)の殻を、赤土を溶いた樹脂で接着しました。第四期に赤色の封蝋が西洋から入って以降は、こちらが用いられるようになりました −SPS)

祖先を偲ぶよすがとして大切にされたばかりでなく、家宝として代々受け継ぎ身に帯びてきたすべての血族と、ついに自分の番が巡って現に身につけている子孫とが、霊的に交流するための道具としても敬意をもって扱われました。

多くの場合、一族が死に絶えつつあるとき、最後に残った男性はヘキティキを彼とともに埋葬するよう指示を残しました。他人の手に渡らないようにするためです。」

「このニュージーランドのジェードは非常に珍しいもので、石の見つかる場所を知るにはトフンガと呼ばれる呪術師の援けが必要だと考えられていました。石を探そうとする者は、出かける前にまずトフンガに同道を頼みます。そして一行がジェードのよく見つかる場所にやってくると、トフンガは一人だけ離れた場所で横たわり、トランス状態に入るのです。トランスから目覚めたとき、彼はある人物−死者でも生者でもいいのですが−の霊が現れて、ジェードを探すべき特定の場所を教えてくれたと主張します。彼は一行をその場所に案内しますが、その場所から必ずジェード(大きくても小さくてもともかくジェード)が見つかります。呪術師はあらかじめ石のある場所を自分で確かめておくのです。

石にはその在り処を教えてくれた人物の名前が与えられます。そして、たいてい、その人物を想起させる肖像が−まあかなりグロテスクにデフォルメされていますが−作られるのです。

ヘキ・ティキが敬意をもって扱われるわけは、それが代々の家長によって相続されてきた家宝であるばかりでなく、このように神秘的な方法で発見されたと信じられているからでもあるでしょう。」

「一族の家長が亡くなると、彼のヘイ・ティキはたいてい彼の身体と一緒に埋葬されますが、早晩、もっとも近親の男性によって掘り出されます。もし一族が絶えた場合は、すでに述べたように、家宝はいつまでもお墓の中にとどまることになります。とはいえ、ヘイ・ティキがそなえる特別の霊力を手に入れるため、所有権を巡って部族や種族同士で争いあうことも珍しくないのですが。

ヘイ・ティキのデザインが、その名の由来となった人物に似せて作られるのが一般的だったという説にはやや疑問もありますが、与えられた独特の形はおおむねその石の自然な形によって定められており、ゆっくりと辛抱強く、現にある形に整えられていったのだと思われます。稚拙な細工は、製作者が優れた道具を持っていなかったことが主な理由でしょうが、石の自然な形は偶然出来たものではなく、それ自体に意義があるという信念がおそらくは存在したのであり、ありのままの姿をたださらにくっきりと特徴づけることだけが意図されたのでしょう。

マーオリは19世紀の始め頃には、新たなヘイ・ティキを作らなくなったといわれています。ニュージーランドで蒐集された夥しい数のヘキ・ティキは100年から150年前に作られたもののようです。」(注:クンツ博士がこれを書いたのは1913年より以前)

後段、石の形状について意味を汲みがたい記述がありますが(私の訳もヘンかもしれませんが)、この点についてもっとはっきり述べるなら、ヘイティキの典型的なプロポーションは、石斧の刃とほぼ同じだと言うことが出来ます。つまり、1)石斧の製作と同じ段取りで原石を切り出してヘイティキを彫ったか、2)石斧の刃にするつもりだった石材を(例えば欠けたり、質に問題があったりしたため)ヘイティキに転用したか、3)石斧として使っていた石を再加工したか、いずれかの可能性が高いということです。実際、磨耗した刃の痕跡をとどめるヘイティキが珍しくないといいます。

ヘイティキは護符の一種ですが、本来の使途は素朴なもので、亡くなった肉親を偲ぶために身につけたのが始まりだったようです。すでに見た通り、マーオリはポウナムに触れることでその人のマウリ(生命力)が石に宿り、石に(土地に)結びつくと信じていました。故人が愛用した道具を加工して、いつでも身につけられるようにしたというのはありそうなことです。

とはいえ子孫の代になると、直接知っていた故人への追憶は、不特定の祖先に向う漠然とした敬慕に変ったでしょうし、そのときには代々の継承者たちのマウリが(タプが)宿る、強力な護符(または家宝)としての性質がクローズアップされることにもなったでしょう。

継承を前提にした護符として古い石からヘイティキが作られることもあったでしょうし、血族が使用した石が手に入らないため、新しい原石からヘイティキを刻んだこともあったでしょう。

そんなときには石と血族とを関連づける呪術的操作が行なわれたに違いありません。祖先の霊がトフンガにポウナムの在り処を知らせるというクンツ博士の記録は、そうした事情を語っているように受け取れます。

想像を逞しくするなら、遠い昔に一族の誰かが使った道具(埋葬物)を地中から掘り出したとき、障りを避けるために、トフンガを介して祖先の承認をとりつけたのかもしれません。

後代には、様式化されたヘイティキが、呪術的アイテムというより、商品として製作されたこともあったようです。

次のようなエピソードがあります。

キャプテン・クックが初めてニュージーランドにやってきたとき、ヘキティキはかなり珍しいものでした。ところが二度目に島を訪れたとき、彼は夥しい数のヘイティキを目にしました。それらは鉄砲やナイフをはじめ、西洋の商品と交換されて白人の手に渡りました(初期の白人入植者は捕鯨を目的に、やがて金を掘るために、島に押し寄せました)。

それまで鉄器を知らなかったマーオリは文明の利器に魅せられ、一方の白人はマーオリの風変わりな芸術品に魅せられたため、一種の市場原理が働いて、短期間のうちに大量のヘイティキが製作され交易品に用いられたわけです。その素材には、新しい原石もあったでしょうが、多くは鉄器のためにお蔵入りとなった古い手斧でした。

しかし手斧からヘイティキが作られる慣習は、当時ほど頻繁でなかったかもしれませんが、それ以前からあったものと考えられています。

ちなみに、あまり知られていませんが(展覧会でも言及がありませんでしたが)、島で発掘されたヘイティキには、体の特定の部位(さまざまですが)が欠損したものが少なからず存在します。その欠損の具合はどうやらわざと壊したものと考えられています。ヘイティキの護符としての性質のうちに、形代(かたしろ)としての用例が含まれていたのかもしれません。(地域や部族ごとの信仰によって、様式や用途が異なることがあります)

またヘイティキの埋葬についてですが、思うに、石はもともと大地(や川底や海辺)から見いだされるもので、大地はマーオリの神話で母なる神でもあります。ヘイ・ティキが埋葬されて土に接するのは、いわば再び母神の霊力を石に充満させることであり、掘り出す行為は石の(そして祖先の)再誕生を象徴すると考えられます。ヘイティキは祖先の似姿とも、胎児の姿ともいわれますが、あるいはそのどちらでもあるのでしょう。 祖先の似姿または石の在り処を教えた人物の似姿であるのなら、男系家長相続の慣習を考慮すると、そのモデルは男性であったと考えるのが妥当でしょう。が、事実はさにあらずで、少なくとも現代では女性子孫によって引き継がれる場合もありますし、明らかに女性を模したデザインのヘイティキが、展覧会でも展示されていました。

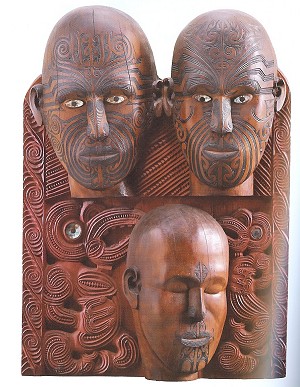

以下にヘイティキの一般的な形態とそれが何を示しているかを考察して、お話をまとめましょう。図録からヘイティキ4点を引きます。

ヘイティキ 4点(ニュージーランド国立博物館蔵)

4点のうち下の二つは女性形がみられるので女性と思われます。上の二つはそれがないので、あるいは男性か、と思われるものです。上と下とで玉質(色)が異なっているように見えますが、そのことと性差に関係があるかどうか分かりません。数を見ないとはっきり言えませんが、多分ないでしょう。

上の二つは積極的に男性的な形象が見られないようですが、次の二つの木彫で示すように、陽物は必ずしも要件ではありません。

頭と臀部〜膝に入れ墨をした立像、 倉庫の装飾柱の一部(全身に入れ墨)

この二つの木彫はいずれも顔に流線と渦巻きからなる入れ墨が施されています。マーオリには全身に入れ墨(ター・モコ)を施す風習があって、古代中国の風土記に「鯨面文身」という表現がありますが、まさにそんな感じで、顔や身体の一部に渦巻きと流線とがびっしり描かれます。渦巻きは躍動する力が集まるスポットであり、人(戦士)と先祖と創世神とを結びつけます。長い流線は生命力の流れを表します。

入れ墨はポリネシア文化圏に共通の風習ですが、マーオリ文化では、彼らの部族(家族)の出自や祖先を象徴するパターン、神々の像に共通するパターンが織り込まれていて、自分たちの系譜を顕示するとともに、祖先や神との霊的な交流を促す側面があったといわれています(もともと入れ墨は呪術的なもの)。

男性は顔や背中、お尻から腿にかけての広い部分に、女性では鼻孔や下唇からあごにかけての狭い範囲に入れ墨を刻みました。男女の別によってパターンが分けられているので、上の木彫が男性であることは議論の余地がありません。

右の像は股間に陽物を下げています。左の像はその代わりかどうか、人の顔がくっついています。つまり陽物そのものがついてなくたって男性でありうるわけです。

そのつもりで、4つのヘイティキを見ると、面白いことに、あぐらに組んだ足の形がまるで人の顔のようになっていることに気づきます。偶然ではなく、狙って作ったデザインでしょう。次に示す木彫りのレリーフと比べたとき、様式の意図性がさらにはっきりすると思います。

集会所の羽目板の装飾

関節部に渦巻き。全身に流線(刻み目つき)

突き出した舌。股の間に小さな人物。

全身に描かれた模様から、像は男性を模しています。股間に可愛い子供が座っています。左側の像の子供には女性形があります。

私はこの表現法は、先祖から子孫へと途切れずに伝わっていく血統を象徴していて、小さい似姿(子孫)が膝の間にあるのは、大きい似姿の人物(先祖)に庇護されていることを示していると思います(物理的な出産とは関係なく。あるいは関係あるとしても、この位置の小さい似姿は、大きい似姿が女性であることと積極的に結びつかないと思います)。マーオリは文化的にこうした表現様式を持っていて、ヘイティキの様式化においても機能したのでしょう。

ちなみに、これらの像のいくつかに見られる、わき腹に手を当てている形は、立位におけるフォーマルな姿勢です。じゃあ、なぜあぐらをかいたヘイティキのひとつがこの姿勢をとっているのか、と訊かれても、よく分からないのですが、フォーマルな姿勢をとるからには、彼(彼女)は成人です。

次にヘイティキにははっきりした入れ墨模様がみられないことに触れておきます。これは神々や先祖を表すとされるほかの像と明らかに異なる点です。下に掲げる左側の図は男性・女性の入れ墨のパターンの違いを示したものですが、ヘイティキはいずれの特徴をも備えていません。彫る技術がなかったとは信じ難いので、わざと彫らないのだと考えるほかありません。理由は分かりません。男女の別を不明瞭にしておくため?

入れ墨のパターン(上は男性、下が女性) 釣りのおもり

ヘイティキの異相を特徴づける要素のひとつはハート形の口ですが、この形は右上の石の錘りや下に示すカヌーに彫られた神(英雄)像のデザインと共通で、伝統的な様式のひとつです。ただこの場合も、ヘイティキには口周りに放射状に彫られるべき刻み目(入れ墨)がありません。

カヌーの一部 カヌーの櫂

口の中をよく見ると上唇の下からU字形に伸びる楕円があります。「突き出した舌」を擬えているのでしょう。ヘイティキだけ見ていたのでは分かりにくいですが、下に示したカヌーの船首や手斧の柄に彫られた他の像と比べることで明らかになります。乳児がこんな風にペコちゃんライクな舌を出す仕草は可愛いいものですが、この場合はおそらく大人のしぐさです。戦士が敵を威嚇するアカンベ〜、と言われていますが、私としては、太陽の光や空気の味を舌で感じてお天気や風を読むためにやっているのではないかと思います。

カヌーの船首(タウイフ) 突き出した舌

船首にマウリが吹き込まれ、正しい航路を見つけて航海の無事を導く

2つの渦巻きは、天の父ラギヌイと地の母パパツーアーヌクを表す。

手斧(ポウナムと木製の柄) 突き出す舌

以上、展示されていたほかの文化財との比較によってヘイティキのデザインについて推測出来ることをまとめると次のようになります。

1)神々や祖先を象徴する像に共通の特徴を備えています(口の形、突き出た舌、丸い目玉)。

2)戦士像に見られる釣りあがった目はしていないので、ヘイティキは威嚇のためのものではありません。突き出た舌は、ある種の能力(予知力?)の表れであり、表現されている人物にその能力が備わっていることを示します。

3)主像は成人だと思われます。性差はかならずしも明確でありませんが、女性を表すときには積極的に女性形が示されます。そうでないものは逆に男性だと思われます。

4)足を組んだ形の中に、子孫(子供)を象徴する副像が暗示されています。ヘイティキが象徴するのは一個人とは限らず、同じ血統の異世代の人々を象徴する場合があるでしょう。 この連座形象のもともとの意図は、先祖の庇護のうちに子孫が繁栄していくことを呪術的に確約することだと思われます(私見)。

その他の特徴についても若干触れておきます。

ヘイティキの頭部が傾いでいること。

理由は分かりません。ただ、初期のデザインに属するヘイティキは、頭部を真っ直ぐに立てていたとみられます(そういうヘイティキがあります)。傾いでいるのは後代のデフォルメになるようです。

二〜三頭身であること。

このために胎児の姿という説があって、入れ墨も入っていないので、いかにもそれらしいのですが、私としては成人(祖先)説を採ります。しかし、上述のように、ヘイティキは祖先から子孫につながる全体を象徴しているので、どっちだと言っても間違いでないと思います。人間は胎児から幼少期を経て成人しますが、その時間の連鎖が像の中に含まれているからです。ある人の祖先は、さらにその前に生きていた人の子孫なのですから。

マーオリは身体のうちで頭部を特に神聖な部分としました。大きな頭部はただ神聖な部分を大きくデザインしただけと考えることも出来そうです。

一方、身体上の(ときに精神上の)不具や畸形は、世界の多くの民族の間で、特別な霊力を備えた人物であることの眼に見える証とされていることも書き添えておきます。

サイズについて。

古いヘイティキは小ぶりで10cm程度の大きさが普通ですが、後に作られたものは巨大化しており、18cmくらいのものもあります。首から下げるには大きすぎて、すでに実用の域をはずれてしまったアイテムといえます。

ほかの文化圏の器物に類似デザインがあるか。

ヘイティキはニュージーランドに特有のものですが、インカの英雄神ビラコチャに似ているとの指摘があります。でも、私としては、むしろ古代中国の巫祝像との類似を指摘したいです。

→ひま話 「太陽と鳥1」の巫に示す巫祝は、まん丸目玉で口を丸くあけた顔を持ち、脇を開いて両腕を体側におろしてあぐらをかいた姿をしています。主像が子像を内包している様式は古代中国によく見られるものです。(例えば、上の巫の画像のあとに紹介している玉鐴に彫られた図像)。もっとも、彼我数千年の時間と空間の隔たりを埋めて相関を語るには、なお膨大な資料と考証が必要になるでしょうけども。

ちなみに、「太陽と鳥1」の補記2(獣翼鳥)で触れているように、古代中国の良渚文化期のデザインは、明らかに南アジアや太平洋の島に渡って、数千年を経てなお受け継がれています。

以上、ヘイティキを巡って知ったこと、思いついたことをあれこれ記しました。

最後になりますが、ヘイティキの様式はおそらく何百年かの時間をかけて成立したもので、白人と接触した頃に最終的に定まったものと思われます。もともと存在していた意図の幾分かは、後代には忘れられていたでしょう。複数の新たなモチーフが、それぞれの意図のもとに加えられて、脈絡のない(異様な)デザインになっている可能性も考えに入れなければなりません。

最終の様式からすべてを解釈する試みは、間違った結論を導く危険性があるでしょう。そんなことも含みつつ、ここに書いた考察をしてみました。当たっているいないはともかく、今回の展示会のおかげで楽しい時間が持てました。

いつかもっと沢山のヘイティキを見たり触ったり、いろいろな文化圏の類似の工芸品と比較してみる機会が訪れるといいなと思っています。

(了 -2007.4.15)

※文中、緑色箇所は展覧会図録その他からの引用文。

補記1:展覧会では、「ヘイ・ティキ」は「ヘイ・ツィキ」と表記されていましたが、慣例に従ってここでは「ヘイ・ティキ」と記しました。一方、先住民のマーオリ人は、マオリの表記が一般的ですが、展覧会のタイトルでもありますので、マーオリを用いました。

補記2:「コン・ティキ号漂流記」を著したヘイエルダールは、マルケサス諸島で聞いたティキ神話がインカ神話に似ていることや、イースター島などの巨石文化がやはりインカの流れを汲むものとの考えから、バルサ材で筏を組み、南米ペルーを発して海流に乗って太平洋を西に横断し、ニュージーランド島までたどりつけることを実証する航海を行いました。(ツアモツ諸島で座礁し、当初の目論見は果たせなかったのですが)。それは、大洪水の後、金髪(赤髪)白い肌で耳の大きな(長い)太陽の神コン・ティキ(ビラコチャ)が先住民に文明をもたらした、しかしその後で謀略にあって海に流されたというインカの伝説の足跡、東方からイースター島にやってきて文明をもたらしたティキ神の足跡を辿る旅でした。

現在、遺伝子研究によって、ニュージーランドの先住民マーオリの血統は、(数千年前に大陸を離れた)アジアのモンゴロイドが起源だと考えられていますが、アジア系の彼らにティキ神に代表される文化をもたらしたのは、また別の東からきた民族であったかもしれません。(ヘイエルダールは、ペルーに文化を伝えたのはエジプトから来た神々で、その源流はさらにメソポタミアに遡ると考えました。) (戻る)

補記3:ハワイキ(とこしえの地)は、ハワイ島の語源となった言葉。ニライカナイと同根の信仰かもしれません。太平洋の島々に広がっていった民族の源流は、中国南部〜東南アジアから船出したとの説が有力だそうで、およそ1万年前から数千年にわたって、航海と定着を繰り返したといわれています。大陸を離れた彼らは、フィリピンやニューギニアからフィジーへ、サモアへ、マルケサス諸島へ渡り、そこからさらにハワイやイースター島へ、そしてニュージーランドへと拡散していったのです。その文化は日本列島の古代文化(縄文〜弥生)とも共通項があるといわれています。 (戻る)

海のかなたの祖霊の地、常世信仰、鯨面文身...

補記4:創世神話によると、天は父、地は母であり、二人はいつも一緒にいたいのでくっついていたのですが、そのため居場所がなくて暗黒の闇に閉じ込められていた子供たちは、森の神の協力を得て父母を引き離し、天と地の間に空間−やがて人間が住む世界を作り出したのです。 (戻る)

展示会会期: 2007年1月23日〜3月18日

参考:次の画像はアラスカのクリンギット族の古いトーテムポール。

星野道夫著「ノーザンライツ」より

突き出した舌、股の間に座っている小人。

この意匠はいつどこから来たのか。

アラスカのエスキモーは1万8千年前、

シベリアとアメリカ大陸がベーリンジア陸橋で

つながっていた時代にシベリアから渡来して定着した民族と、

時代は定かでないが、アメリカ大陸の東方から

移住してきた民族とが入り混じっているらしい。

あるいはさらに後の時代に太平洋を渡ってきた民族の

文化をも受け継いでいるのかもしれない。

(ベーリンジア陸橋は、最終氷河期が終わり海面が100mほど

上昇した8000年前には水没し、平均水深40mのベーリング海峡を形成して、

シベリアとアラスカとを隔てた。しかし、黒潮に乗ってアメリカ大陸に

渡る移民がその後も続いた可能性がある)