ジョーン・ロビンソン作「思い出のマーニー」は僕の大好きな児童文学のひとつです。先年、これを原作にジブリがアニメ映画を公開すると知った時は随分楽しみに思っていたのですが、つい先日ようやっとDVDで見る機会がありました。

ヒロインが日本人だったのでびっくりし(後で考えてみたら当たり前?)、舞台が北海道(東部)を明瞭に示唆していたのにまたびっくりしました。でも、原作のノーフォークの荒涼とした風景のイメージを日本で醸し出せる土地としたら、夏場の北の果てはいい選択肢かもしれません。重要なドラマが起こる風車小屋の替わりにサイロを持ってきた翻案の旨さに唸らされましたが、そうなると北海道の田舎はまさに当を得たロケーションといえます。

ヒロインの名前のアンナ(杏奈)も、今時は日本人につけてもそんなに違和感がありません(と思って見てたのですが、見終わってから西洋の血を意識した面もあったのかも、と…)。

とにかく日本風になっているものの、ジブリにしては驚くほど原作に忠実な筋運びの作品でした。かなりのテクニックだと思います。

ところで、お話しの中盤あたり、アンナがしめっ地屋敷の新しい住人となった女の子に招ばれて屋敷に入り、かつてのマーニーの部屋でお茶を振る舞われるシーンがあります。そのとき女の子が、「あなたの好きなクイーンメリーをいれてくるわ。待っててね〜」と言います。これには参りました。この脚本を書いた人は同世代だ!と思いました。

だって、このセリフが分かるのは(あるいはこんなセリフを挟んで嬉しがるのは)、1970年代後半から80年代前半頃に若い時代を送った人に違いないと思われるからです。

クイーンメリーというのは紅茶です。それもトワイニングというイギリスの老舗茶商社が考案した独自ブレンド銘柄です(ダージリンとかウヴァとかアッサムとかのようなストレート茶葉の名前ではありません)。ついでにいえばもう何年も前から手に入りません(ネットを見ると2007年に廃番したようです)。そういうシロモノをわざわざ出してくる、「紅茶をいれてくるわ。」と言わず、銘柄を伝えて観客に分からせる、そのヘンが大変強い拘りだと思うのです。

この女の子の、(いかにも大層な富豪らしい)家には、引っ越し早々、いろんな銘柄の茶葉が揃えてあって、クイーンメリーなら家にあったわとばかりにサーブされる(でも、お盆にティーポットやミルクサーバーが載ってないのは愛嬌か:補記1)。そして以前にこの屋敷に住んでいたマーニーは(子供の頃)この紅茶の銘柄を日記に書き残すほど好きだった、という設定もなんだかスゴイものがあると思います。

アンナの年齢設定は12歳だそうなので、マーニーもほぼ同じ年頃と見做せます。マーニーの知り合いだった久子さんは60才前後の初老の婦人と見受けますが、仮にマーニーが10年後に結婚して24歳くらいで娘を産んで、その娘がまた24歳くらいで娘を産んで、その子がアンナと同世代だと想定すると、マーニーの子供時代は半世紀近く昔の事だったと推測できます。久子さんの風貌もこの想定を支持しているように思います。

アンナは札幌から釧路行の特急スーパーおおぞら1号に乗って叔母さんたちの家に向かいますが、この特急車両は明らかにキハ283系気動車で、1997年の営業開始です。一方上述のように紅茶クイーンメリーは2007年には廃番になっています。お話の中ではインターネットも携帯電話も普及しているようではありませんから(アンナの幼年期の回想シーンに無線電話機が出てきますが)、時代設定としては1997-2000年頃までの数年間とみてよいでしょう。

とすれば、マーニーがしめっ地屋敷に暮らしたのは戦後まもなくの数年間だったわけです。あるいは戦争のせいで北海道に渡り、そのまま戦後の混乱を避けて住み続けていたのかもしれません。そうして本土の物不足もものかは、優雅なサロンや夜会を道東に開いていたのでしょう。

クイーンメリーという銘柄は(これもネットを見ると)

1916年に始まったロングセラーで、商品は当時も存在していたでしょう。しかし、終戦直後の日本で子供がトワイニングの紅茶を嗜んでいた、というのはたいしたものです。というかムリがあります。

…と、ちょっと意地悪な書き方をしましたが、実際問題として女の子のセリフにクイーンメリーを持ち出したのは脚本家の思い入れであろうと思います。ご自身がこの紅茶がお好きだったのでしょう。但し、そのこだわり表現の採用は単なる個人的な嗜好の表出でなく、時代背景・文化背景の後押しがあると踏んだ計算の上に成り立っていると思います(でなければ、セリフに説得力がそなわりません。後押しが期待出来ないと考えれば、ダージリンのセカンドフラッシュとか、セイロン・ハイグロウンのウヴァとかを採用したでしょう)。

ここでまたネットの情報から推測を重ねると(ほんとにこの頃は何でも調べられますね)、「思い出のマーニー」のメインの脚本家は丹羽圭子さんという方のようです。wikiに生年は載ってませんが、1960年生まれの一色伸幸さんと松竹シナリオ研究所で同期だったとありますから、「1970年代後半から80年代前半頃に若い時代を送った人」という僕の直観は遠からずでしょう。そしてその時代ならクイーンメリーは、実際、一部の若者層に周知の憧れブランド銘柄ティーなのでありました。

(※その後 Wikiに生年:1959年が記載された。ビンゴ。)

これは特に根拠なく僕のイメージで書きますが、1960年代の紅茶というと昔ながらのリプトンとか日東紅茶であったと思います。ティーバッグで(2,3杯分)出して、白い角砂糖を放り込んで、スライスレモンを添えて、甘い色付き水みたいにして飲むんです(補記2)。それが70年代に入るといろんなブランドが入ってきました。(ネットによると、1965年にトワイニングの日本総代理店が出来て今に続いています。1971年には紅茶の輸入が完全自由化されたそうですから、その頃までに日本の紅茶消費量はそれなりの規模に成長していたのでしょう)

そしてクイーンメリー(クイーンマリー)の名が、70年代半ば以降に描かれた少女マンガに上流階級ないし良家子女お好みの銘柄として現れてきます。

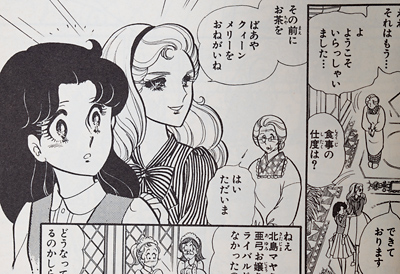

私の知ってるところで例をあげると、美内すずえさんの「ガラスの仮面」があります。ヒロインのライバル役である「演劇界のサラブレッド」姫川亜弓は、クイーンメリーにスライス・オレンジをつけて頂くのがお気に入りの少女で、ときどき「ばあや」にねだるシーンが出てきます。

ガラスの仮面 「炎のエチュード」 (1979年頃)より

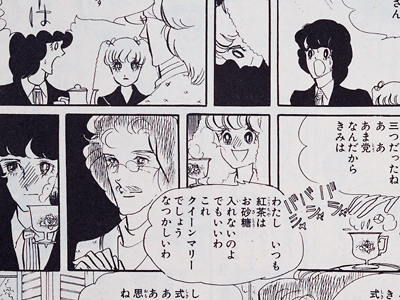

ガラスの仮面 「冬の星座」(1982年頃)より

薄く切ったオレンジは多分紅茶に浮かべていただくのでしょう。僕は上段の「炎のエチュード」を80年頃に読んだと記憶していますが、その時、あ!美内すずえはクイーンメリーが好きなんだ!と思いました。実は僕も大好きだったんです。

また大島弓子さんの「銀の実を食べた」にもクイーンマリーが出てきます。

大島弓子 「銀の実を食べた」(1974年頃) より

僕は大島さんのマンガは「綿の国星」から、それも末期になってから入りました。この作品は86年刊行の選集で初めて読んだのですが、やはり、おお!ここにもクイーンメリー(クイーンマリー)愛好家が!と思いました。

あと読んだことがないですが、ネット情報で、里中満智子さんの「アリエスの乙女たち」3巻

(1974-75年頃?)にも、「新年にふさわしい はなやかなかおりの 紅茶クイーンメリー もし かまわなかったら わたしが台所にたって いれてみたい」というモノローグや、「紅茶はクイーンメリー コーヒーはキリマンジャロ 日本茶はしょうきせん(正喜撰)ときめている すきになったらそれひとすじだ。 恋も……一度だ」という、おいおいと言いたくなるようなセリフがあるそうです(このセリフも高校生(退学した)のもの)。

誰が流行らせたのか分かりませんが、ともかくも70年代半ばには、大島さん(1947年生)里中さん(1948年生)美内さん(1951年生)といった錚々たる、当時20代後半の東京に暮らす少女マンガ家たちの間で、紅茶文化は花開き、クイーンメリーが絶賛されていたのに違いありません。その「はなやかなかおり」は(イギリス)上流文化への日本人の切ない憧れを体現していたのでもありましょうか。

そしてこれらのマンガを読んで思春期をくぐり抜けた、より年若い読者たちもまた、クイーンメリーへの憧れや好みやコンプレックスやを不可避的に抱きつつ、ハイソな文化への扉を開く呪文のひとつとしてこの言葉を刷り込まれたものと考えます。脚本家の丹羽さんもまたそんな一人だったのではないでしょうか。

「思い出のマーニー」に戻れば、従って、女の子の裕福な家庭にクイーンメリーがおいてあったのも、かつて道東に文化サロンを営んだ家に育ったマーニーがクイーンメリーに愛着を覚えていたのも、70年代少女マンガの読者層にとっては、この一事を以て登場人物たちの家庭環境を雄弁に物語るキートピックとして機能するわけなのであります。

とはいえ、実際に日本の上流家庭で紅茶がもてはやされ、トワイニングのクイーンメリーが愛飲されていたかどうかは、僕には分かりません。この銘柄茶はデパートや食材店で普通に売られていましたし、むしろクイーンメリーの(というかトワイニング茶全般の)日本のターゲット顧客層は、欧風文化への憧れを募らせる普通の一般家庭だったのではないかと考えます。(当時、イギリスの紅茶商社はどこも日本市場の開拓にかなり力を入れていて、それは後のバブル期の、日本向け特撰紅茶商品のオンパレードに結実しました。本国では売ってないような豪華な梱包の贈答品が日本で売られたそうです。)

クイーンメリーがどんなレシピのお茶だったか、あまりはっきりしたことは分かりません。2000年頃にネットで調べた時は、フレーバーティー(香りづけしたお茶)に分類されていたと記憶していますが、今ネットを見ると、ダージリンティーを主体としたブレンドと書いた情報が多いです(トワイニングの缶にもそう書いてありますから)。もっとも信頼出来そうな記述は、「トワイニングのクイーンメリー、戻ってきて〜」という

facebookにあり、それに拠ると、ジョージ5世王妃でエリザベス2世女王の祖母だった

Her

Majesty Queen Mary (1867-1953)

お好みの独特のブレンド茶との触れ込みで、トワイニング社が商品化したのが「クイーンメリー」ブランドであり、ダージリン(東部インド茶)とキーマン(中国茶)のブレンドである、ということです。cf.

No.81 (メアリー・オブ・テック)

ダージリンの売りはマスカットフレーバーと呼ばれる香りと爽やかな味わいです。キーマン(キームン)の売りは甘い花のような香りとコクです。その二つをブレンドしてどう一つにまとめるかはブレンダー次第でしょうが、僕の感じでいうとその味は、クイーンメリーとラベル付けされた商品でも(年によって)一定していなかったように思います。

ネットでクイーンメリーを検索すると、たいてい空色のキャディー缶や水色か鮮青色のティーバックが出てきます。これらの茶葉の味はダージリンに近かったですが、エグみが少なく(僕はダージリンが苦手)、もっとすきっとした感じだったと覚えています。(水色と鮮青色の間でも多少味わいが違ったと思いますが、年ごとの茶葉の違いだったかもしれません)

僕がぞっこん惚れ込んだのは、下の写真のロイヤルレッド缶で売られていたクイーンメリーでした。大げさに聞こえるでしょうが、一口飲んで魂を奪われました。これが紅茶なのか!と思う、包み込むような甘い香りと味わいで、口に含んでいると視界がバラ色に変わっていく気がしたものです。あんまり素晴らしかったので、空き缶を大事にとってあります。

1980年頃のクイーンメリー特撰缶

側面に "A blend of teas from the mountain slopes of Darjeeling.

A truly noble tea which was the personal choice of the late Queen Mary."

とあります。(キーマン茶をブレンドしたとは書いてありません)

日本市場向けに出した商品だったと聞きましたが、

今ネットを調べても当時の情報に行き当たりません。

同じ商品を手に入れたいと願いましたが叶わず、僕にとっては一期一会の幻の逸品です。空色のクイーンメリーは(茶葉缶もティーバッグも)その後何度か頂いたことがあり、それはそれでとても美味しかったし大好きだったのですが、赤色缶とは別のお茶といっていいくらいテイストが違いました。

70年代の少女マンガ家たちを虜にしたのは、この赤色缶だったのではないのかな、と僕は(勝手に)思っています。今時のネット情報に接して思うのは、赤色缶には(時々)とてもいいキーマン茶が使われていたのじゃないかということです。

最上級のダージリンとキーマンが手に入るようなら自分でブレンドして、往時をしのんでみるのもいいかもなあと思います。

赤色缶のクイーンメリーは「思い出のマーニー」の時代(1997-2000年頃?)にはありませんでした。アンナがお屋敷の女の子と飲んだのは空色缶のクイーンメリーで、爽やかなダージリン味が優っていたのではないかな、と思います。その缶の色はまた、マーニーのドレスの色でもあります。

追記1:この際なので「アリエスの乙女たち」も手にとってみました。

里中満智子 「アリエスの乙女たち」3巻

(1974年頃)より

やはりレモンかオレンジスライスをつけるのが当時の定番らしいです。

追記2:大阪のある紅茶専門店さんが「クイーンマリー」ティーを提供していることを知って、味見に行ってきました(こういう時だけマメ)。

店員さんに「トワイニングのクイーンメリーに似たテイストですか?」と聞くと、「そうです」と仰るので飲んでみたのですが、んんん、全然違うと思います。フレーバーありません。味わいもはるか遠い。

こちらのお店のは「セイロン・ハイグロウン(BOP)とインド・アッサム産(CTC)のブレンドで、アッサムのコクをベースにえぐみ(渋み?)を抑えたものだそうです。「毎日のミルクティーにオススメ」とのこと。昨年(2019年)くらいから出しているそうです。

ボディのしっかりした濃いめに出る紅茶で(細片状の茶葉)、レモンかオレンジを浮かべて飲むような華やかなイメージの(水色も楽しめる)紅茶とは対極にある感じがします。

トワイニングのクイーンメリーが消えて10年以上。まあ名前だけ同じの新しいオリジナル・ブレンドと思えばいいのですが、かつての少女漫画家さんたちが(そしてそのファンたちが)喜んだ味と思うと間違います。使ってる茶葉の産地も共通項がありません。(2020.8.1)

ある紅茶専門店のオリジナル紅茶「クイーンマリー」

追記3:大島・里中・美内さんらと近い世代の坂田靖子さん(1953年生)は金沢を拠点に活動される漫画家で、必ずしも同じ文化圏を共有されていないと思いますが、(美味しい)紅茶がお好きらしく、ホームページSakata

Box に「紅茶の時間」というエッセイを書かれたことがあります。クイーンメリーの名は出てきませんが、「大量に出回っているからといって、トワイニングなどをバカにしてはいけません。」(※トワイニング紅茶は日本の上流階級御用達ではない、という証言のように思えます。ただし歴史的にはトワイニングは老舗中の老舗で、本国では長く上流階級を顧客に営業していました。王室御用達のお墨付き。最初から価格重視の戦略で一般市場をおさえたリプトンとは好対照。)「イギリスに旅行する方は、イギリス国内の、そのへんのスーパーや食料品店で売っている紅茶の葉を買うと、かなりの確率でおいしい紅茶にあたるようです。値段も安くて、有名ブランド品よりおいしいのですから、だんぜんオトクです。」等と書かれています。

美味しい入れ方のコツとして、「『ヤカンをティーポットの所まで持ってくるな。ティーポットをヤカンのところに持って行け!』 …お茶を入れるときに、十分に沸騰したお湯さえ使えばおいしいのです。少し温度を下げてから入れる緑茶とは、味を引き出すコツが根本的に違います。」、と湯温の大切さを強調されるとともに、「紅茶の葉は、沸騰したお湯を入れると、ポットの中で上下に輪を描くように回転し始めます。(じつは、沸騰したお湯を使わないと、この回転も足りない)というわけで、長いポットや変形のポットより、丸いポットや急須型のポットの方が、カンタンにおいしく紅茶が入ります。)」とポットの形にも言及されていました。

近年は日本紅茶協会という業界団体が「おいしい紅茶の店」を認定するシステムを(1988年から)作って普及に努められているのですが、どういう基準で認定するのか私などには不思議なところがあります。少なくともポットで淹れる、ポットサービスをする(2杯目がある)、ということは条件に含まれていないらしく、茶葉をポットで淹れたしっかりしたお味の紅茶をイメージして行くと、期待外れということがあります。ティーバッグとぬるいお湯で出してくる高級ティールームもありますし、淹れ了えた紅茶を形だけポットに入れて(1杯分)持ってくる名店と呼ばれるお店もあります。

一方でかつての堂島の名店ムジカなんかは、ポットサービスは当然、濃く出た2杯目をお客さんが好みで薄めたいと仰れば追加用の白湯をサービスするという姿勢でした。そういうお店も探せばちゃんとあります。しかし世の中的には(日本の紅茶文化的には)、「思い出のマーニー」の描写がそうであるように、上流階級といえども(高級ホテルでも)ポットサービスを省いてカップで出すのが主流、というか紅茶のイメージであるのかもしれません。

下のイラストは坂田さんのホームページで紹介されていたもの。

私としてはこんなふうに、ちゃんとポットで淹れて、ポットでサービスして、しっかり濃く出た2杯目も楽しみたいところです。(白湯の小ポットも描かれているところに注目!)

ちなみに坂田さん曰く、「個人的な意見では紅茶とレモンはあまり合わないような気がするので、むしろオ レンジマーマレードを添えたジャムティーにすると、邪道っぽいですがおいしいです。(フォーションの輪切りオレンジのゼリーなど、カップに1枚入れて紅茶 を注ぐと、なかなかうっとりできます)」とあって、私としては、もしかして姫川亜弓が薄く切ったオレンジをクイーンメリーに添えるのはそういうことなのか! と目からウロコの気がしました。(2020.11.6)

坂田さんはイギリスの料理に関する本として、タイム・ライフ・ブックスの「イギリス料理」(1972)を熱烈にお薦めされているのですが、上記の美味しい淹れ方のコツはこの本にも示されています。紅茶に関する記述の一部を抜粋して紹介します。

「イギリスの人びとは、悲しいにつけうれしいにつけ、まずお茶を飲む。たしかにお茶があるとほっと気分がほぐれ、なごやかな雰囲気が生まれる。」

「イギリス人にとって『ティー』は、ただの飲み物以上の意味をもっているからだ。まず朝起きぬけに1杯、仕事中にひと息入れるためのティー・タイム、そして食事にはもちろん、夜寝る前にもティーなしではすまされない。それどころか、ティーが食事の代名詞にさえなっている場合がある。たとえば田園地帯では、昼に食べる食事がディナーで、夕食はハイ・ティーとかミート・ティーと呼ばれる。中流以上の家庭では、客があればティーでもてなす。」

「イギリスでは1年間に約2億キロの紅茶が消費される。イギリス人ひとりが、1日に約6杯の紅茶を飲んでいることになる。イングランド南部のベイズウォーターやボーンマスの年とった婦人たちは、濃い紅茶をたくさん飲むので、いつもほおに赤味がさしている。」

「1809年にイギリスを訪れたスウェーデンの若者エリック・ガイエルは、『イギリス人は水のつぎに紅茶を大切にしている』と書いている。『どんな階層の人でも茶をたしなむ。ロンドンでは朝早くから通りにテーブルを持ちだし、馬車の御者や人夫たちが紅茶を飲んでいる…』」

「19世紀末には、イギリスじゅうのどの家庭にも湯気を立てている湯わかしとティー・ポットがあった。」

「緑茶はさわやかで繊細な香りがあるが、イギリス人は紅茶のほうが好きである。紅茶には芳醇なこくがあり、とくに寒い地方の人びとに人気がある。冬の朝など、ベッドから出たくないものだが、イギリスの人びとは文字通り紅茶が飲めると思うからこそ起きられる。」

「イギリス人はみんな、自分のいれ方がもっともおいしいと信じこんでいるが、正しいいれ方は、ひと通りしかない。水は軟水がいちばんよい。湯がわいたら沸騰する直前に、ティー・ポットをよく暖め…(中略)…湯はあまり長いこと沸騰させず、ポットに注ぐ直前にさっと沸騰させる。湯わかしのそばにポットを持っていって、中の茶に湯を注ぐ。逆に湯わかしの方を持ち運ぶのはよくない。…茶の香りを最大限にひきだすには、煮立った湯でいれる必要がある。紅茶は5分間そのままにしておき、カップに注ぐ前にポットをちょっと揺り動かす。さて、そこからが問題である。最初にミルクを入れるべきか、紅茶が先か。…」

「アフターヌーン・ティー(午後のお茶)は、やはり食事の部類にはいるが、午後4時ごろ食べるもので、ハイ・ティーよりも軽い。都会育ちのイギリス人なら、家にいても、旅行中でも、あるいは仕事中でも、この時間になるとひとまず休憩して紅茶をいれ、ケーキかトーストくらいは必ず食べる。」

ということで、本場イギリスでは庶民も含めていつでも誰でも飲んでいるのが紅茶なようなのですが、日本に本格導入された初期(70年前後)には、幾分エキゾチックでハイソな雰囲気とともに紹介されて、イギリス文化への憧れを高めさせたものと思います。上記の本に次の記述があります。

「4時のお茶は1世紀半ほど前に、ベドフォード公爵夫人が流行させた『午後のお茶の会』をまねることもある。公爵夫人を取り巻く社交界では、昼食の時間がだんだん早くなり、ディナーがずっと遅くなる一方なので、その間の軽食として女性たちは『午後のお茶の会』に集うようになった。そこでは、銀の茶器やパウンドケーキやいちごジャムを間にして、あでやかなうわさ話の数々がとびかった。」

むしろ紅茶はそういう文化を支えるものとして日本の(さんざめく)才女たちの間に受け容れられたのではないでしょうか。

ホテルとかデパートに入っている高級喫茶店で、今でもきわめて高価な「アフターヌーン・ティーセット」がもてはやされるのは、そういう事情かと思います。

追記4:日本の紅茶好きの方の何割かは、紅茶の渋みや苦みがあまりお好きでないと思われます。逆にこの種の収斂味こそが紅茶の醍醐味と感じる人もいます。今日、定番飲料として大量消費されているペットボトル入りの紅茶飲料は、おそらく前者の好みに沿ったものでしょう。

上述の、高級ホテルで出てくるぬるい紅茶や、ポットサービスなしの喫茶店の紅茶も、やはり前者の感性に沿っているのではないかと思います。(ポットに茶葉と熱い湯が残って、濃くて渋い二杯目を提供することを善しとしない。)

昔、懇意にしていたあるレストハウスの店主は、コーヒー豆の焙煎法や淹れ方に一家言を持った方でしたが、紅茶についても自分の感性で抽出温度を決められていて、80度ほどのぬるい湯を使っていました。熱湯で出すと渋みが出て「不味い」と仰るのです。香りがよく、すっきりした紅茶が氏の理想だったようです。

世界によくある(例えばインドや東南アジアで定番の)煮出したミルク紅茶/チャイなど論外なのでしょう。

私なぞは、しっかりしたボディの、渋みの出たのが好きなので、美味しいと感じる紅茶は、やはり自分の好みの茶葉(銘柄)を使って、沸騰したての湯を予め温めたポットに注いで、綿をくるんだティーコージーで保温して、じっくり時間をかけて出したものが一等です。苦すぎたら白湯で薄めるなり、ミルクで埋めればいいのだし。(2023.6.10)

ちなみにローゼンメイデンの第五ドールは 95℃以上で抽出して(温めた)ミルクもつけて、10分以内に持ってくるよう指示します。「それ以下の温度では本来の美しい色や香りは生まれないの」と仰る。

「甘い色付き水みたいにして飲む」というのも日本らしい流儀かと思われます。「旅の手帖」2024年10月号に大阪の老舗紅茶専門店「リーフ」への訪問記事(喫茶店のあるじ)が載っていますが、大阪万博(1970年)の頃、店主が学生時代にアルバイトをしていた喫茶店の話があります。

「当時は珈琲ブームもあって、豆の焙煎や淹れ方にこだわる店が次々と出てきたんです。それに比べて紅茶は、少ない茶葉で何杯も淹れられると店の人に褒められる。水色さえ出ればよし。どうして珈琲はこだわるのに、紅茶は違うんだろうって疑問だったんですよ」。

記者は「紅茶といえばレモンティーだったことも影響している。紅茶本来の苦みや渋みは、レモンとの相性が悪い。薄い紅茶こそが好まれたわけだ。」、と無難にまとめていますが、私としてはお店側に商売上のメリットがあったのだろうと思います。だから褒められるのです。結果的に、そういう甘い色付き水が(一般的な)喫茶店の紅茶として定着したのかもしれません。

ちなみにこの店主さんはその後、堂島にオープンした「ティーハウス・ムジカ」で7年間修業され、39年前に自分のお店を開かれたそうです。しっかりした味わいの紅茶を提供されており、(ポットサービスのお茶を)「ティーカップで3杯飲んでこそ、紅茶です。」と語られています。テイラーズ・オブ・ハロゲイト社のヨークシャー・ゴールド・ブレンドというお茶を頂いてきました(アッサム、ケニア、ルワンダの茶葉ブレンド)。ちなみにお店のレギュラー・ティーはディンブラで、芳醇な優しい紅茶らしい味わいのお茶です(※2025現在)。ディンブラはスリランカ島中央山岳地帯の南西側の地域、ウバは南東側。 (2024.10.13)

※「レモンティーだったら少々薄くてもかまわない。薄い方が逆にいい。そんなところが物のない時代、できるだけ少ない葉で何杯もとりたいし…、という営業面とうまく噛み合ったのかもしれませんね。朝一番に来たお客さんの茶ガラを夕方まで使ってる、なんていう喫茶店も現実に少なくないわけですから。」 堀江敏樹「紅茶の本」(1992)より

谷山浩子「紅茶の誘い」(「猫森集会」(1986)所収)より。

「『ご注文はお決まりですか』『紅茶ください』『レモンティーでよろしいですか』『はい』」

「スプーンに輪切りのレモンを乗せて、『おっとっと…』という感じでカップの中に放り入れる。クルクルとかきまわし、さらにスプーンでキュッとしぼってからレモンを放り出し、また『おっとっと…』で受け皿の上に乗せる。」

「レモンティーは、寒い日のお風呂みたいだ。おなかの中が、暖かく、ゆったり、ほぐれていく。」

喫茶店で紅茶を頼むとレモンティーがデフォルト扱いだったという例。上の描写のように、スプーン(の背)を上手に使って茶碗の中でレモンを絞るのが当時のお上品ななんちゃってマナーでありました。

ちなみにあとがきの中で谷山さんは、このお話を10年くらい前に渋谷の古い喫茶店でレモンティーを飲んでいる時に思いついたと書かれています。「わたしはそれまで、コーヒーも紅茶も飲む習慣がなかったのですが、その時飲んだレモンティーは、夢のようにおいしくて、いいかおりで、美しい色で、本当にその中にはいって行きたい気がするような紅茶でした。その時から、わたしは紅茶をよく飲むようになったのです。」

下の画像はウィーンの老舗カフェ「ゲルストナー」で紅茶を注文すると何が出てくるかという例。ポットでサービスされるんですけど、中には白湯が入っているだけ。ティーバッグが別に置かれるので、自分でポットの蓋をあけて中に落とし込むことになります。適当な濃さになったら引き揚げて飲んでください、というわけでしょう。そういう使い方をすると時間の経過とともに濃く苦くなって困る…ということはありません。しかしサービスされたときにはすでに沸騰したての熱湯ではなくなっていますし、保温用のティーコージーもないので、茶葉の抽出中に高温を維持することは出来ません。二杯目を飲む頃にはお茶もぬるめになってます。もちろん差し湯用のポットはなし。

「ダージリンだからストレートでどうぞ」というつもりかもしれませんが、追加で頼むまでミルクは出てきませんでした(注文時に必要かどうか訊かれなかった)。

ちなみにこのお店は1847年創業、オーストリア王室御用達の肩書も誇らかに、トデスコ宮殿内にラグジュアリーなサロンを開いてます。こういう流儀が当たり前、という文化圏もあるわけです。それとも単に現代風?日本はこっち系ということでしょうか。

(2025.6.21)

ティーバッグに書かれているように、紅茶ってアチャラではブラック・ティー(黒茶)なんですな。

ダージリンを頼むと、なにげにセカンド・フラッシュの

FTGFOP(高級)。

追記5:ブレンドティーというのは茶葉を混ぜ合わせる技術の申し子で、販売者がこれを行う時は、同じ銘柄の商品の味をなるべく揃える(出来れば年ごとの変動も抑える)、味わいを調える、茶葉同士のよいところを出し悪いところを引っ込める、製造原価を整える(リーズナブルに抑える)といった目的で行われることが多いのですが、消費者側がこれを行う時は、これに加えて自分の好みの味わいを引き出すとか、新しい味わいを工夫するといった楽しみの要素も入ってきます。イギリス人にはそういう所作に凝る人たちがいるようで、ヒルトンの「チップス先生さようなら」には、先生が学校の少年たちを招いて開くお茶会に、「老先生がお茶を入れるのに、いろいろな茶の缶から匙で入念に茶を混ぜるのを物珍しく面白がって見ていた。」の描写があります。訳者の菊池重三郎氏は、「色々好みの葉を混ぜて紅茶をつくる。老人などの金のかからない趣味の一つ。イギリス人はコーヒーはわからないが、茶のことは存外ウルサイ。」と面白がってます。

クイーンメリーの味わいを自分で再現出来たら感激すること間違いないと思いますが、問題は香料が入っていたとしたらどんな香料だったのか、です。

ちなみに下のブルックボンドの贈答セットの木箱の面には

F.EVANS、D.McLEISH

のラベルがありますが、同社のトップ・ブレンダーの名前です。つまり、彼らがレシピを考案したブレンドを彼らの名前で商品化したわけです。(そんな名前が日本の消費者の耳に親しかったはずはありませんし、どんな味の紅茶か予め分かったはずもありませんが、それがかえって付加価値の創造によかったのかもしれません。宣伝コピーの勝利。)

追記6:イギリス紅茶大ファンの出口保夫は著書「四季の英国紅茶」(1992)で、イギリスの月ごとの風情を紹介しながら、その月に飲みたい紅茶を挙げている。6月は夏のはじまりの青葉とバラの季節で、「そんなバラの季節には、香りのよい紅茶を、バラの花にも劣らないほど華やかなティ・ポットや、ティ・カップで味わいたい」と述べ、「日本でもよく知られている、トワイニングの『クイーン・マリー』ティを用意する。」と書いた。

里中「アリエスの乙女たち」のセリフと同じく、氏もクイーン・マリーの香りに華やかさをみていたらしい。

補記1:原作では、お屋敷に招ばれたアンナはみんなと一緒に「早い夕食」をいただき、ジェインが台所からティー・ポットと大きなミルク入れを持ってきます。

補記2:だいたい日本人はミルクは苦手だったのです(乳臭いとか言って)。紅茶もだから、レモンとかオレンジとかを浮かべて飲むのが主流だったように思います。(今は嗜好が変わりましたし、美味しいミルクも手に入りやすくなりましたが) ちなみに、イギリスはもちろん英連邦諸国であるカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどではミルク・ティが伝統的、ロシアではレモン・ティが好まれ(イギリスではレモン・ティのことをロシア・ティと呼ぶ)、またアメリカもミルク・ティよりレモン・ティが人気があります。日本のレモン・ティーはレモン(やオレンジ)の「本場」アメリカから入った文化、という説があります。

イギリス文化についていえば、古く17世紀のお茶事始め期にはレモンティーが(お茶自体も)健康にいいというので飲まれていたそうですが(ライムも入れたかも)、それはまだコクのある(ミルクにあう)紅茶が普及する前の緑茶、半発酵茶期だったと思われます。19世紀ビクトリア朝期にはビクトリア女王がロシアに嫁いだ孫娘を想いつつ、よくレモンティーを召し上がったそうです。

余談ですが、今日のアメリカではミルクは脂肪分を抜くか減らした、ファット・フリーかスキムミルクが主流で、日本の牛乳に慣れていると水っぽくて適いません。これでミルク・ティー入れてもね…と感じます。

補記3:トワイニングのブレンドティーでは、「アール・グレイ」、「プリンス・オブ・ウェールズ」も有名でした。前者はベルガモットの香り付けでトワイニング以外の商社からも出ています。後者はエドワード8世が皇太子の時代にブレンド名の使用を許されたもの。トワイニングのものはキーマンベースのブレンドティーとされますが、僕はこれも香り付けしてあったように思います。

上の画像の赤色缶クイーンメリーは、紫色缶の「ファイネスト・ダージリン」、緑色缶の「クラウン・プリンス」との3缶セットの贈答用茶で、前者は「ダージリンの最高地の茶園で丹念に摘まれた茶葉を、卓越した技術で香り高くブレンド」、後者は「世界三銘茶の一つで、蘭のような芳香を持つキーマン茶を滋味豊かに仕上げた比類なき紅茶」と能書きされています。僕には断然クイーンメリーが卓越した比類なき美味しさに感じられましたが。

いずれにせよどの紅茶もブレンド茶であるところがミソで、その実態はよく分かりません。だいたい容器の豪華さと中身の品質が比例すると考えるのは希望的観測に過ぎないという紅茶通もいます。出口保夫氏は、「それぞれの紅茶会社は、独自にブレンドした銘柄をいくつかもっている。実はこの種のブレンド紅茶にまどわされる種類が多いのである。たとえばトワイニングでは、「クイーン・マリー」、「プリンス・オブ・ウェールズ」、フォートナム・メーソンでは「ロイヤル・ブレンド・ティ」…(以下各社のブレンド名を列記)…といった具合である。これらの銘柄のうち、「アール・グレー」は、古くから特にブレンドされた中国茶という共通性はあるが、その他の銘柄については、それぞれ各社で思い思いに、≪ノーブルな香りを英国のマリー女王が特に好まれた…≫とか≪ヴィクトリア女王がご愛飲された…≫とか書かれていても、それはダージリン茶とか、アッサム茶とか、ウバ茶といった単一の産地茶でなく、インド茶とか、セイロン茶を基本にして、ほかの産地の中級の紅茶をブレンドしているわけで、その実体は漠然として曖昧である。」と辛口に述べています(「英国紅茶の話」東京書籍)

|

トワイニングの特選路線の缶 3種。

|

|

ブルックボンドの贈答セット 木箱入り ブレンダーの名前が銘柄代わり

|

補記4:英国紅茶の日本への本格的な輸入は、明治屋が1906年(明治36年)にリプトン紅茶を仕入れたのが初めで、当時はリプトン紅茶が英国紅茶の代名詞であったといいます。(最初に英国紅茶が日本に輸入されたのは明治20年)

一方、明治維新後ほどなく始まった国産紅茶の開発は、大正末期から昭和初期には台湾産紅茶も含めてアメリカに輸出するまでになっていました。昭和13年に紅茶の輸入が禁止されると、国内需要は国産紅茶でまかなわれました。紅茶輸入の再開は昭和23年なので、戦中・戦後すぐの時期にトワイニング茶が北海道で手に入ったとは考えにくいです。(イギリスでも紅茶は統制下にありました。戦時は弾薬同様の軍需物資扱いで茶葉を調達し、兵士に優先的に回して、民間には配給制が敷かれました。配給制は

1940年から戦後 1952年まで続きました。)

戦後、リプトン、ブルックボンドについで、トワイニング、リッジウェイ、ジャクソン、メルローズなどの英国紅茶が本格的に入ってくるのは昭和30年代です。

紅茶の輸入が完全自由化された1971年頃の日本の国民一人あたりの年間紅茶消費量は7〜80gで、そのほとんどがティ・バッグか、贈答用の高級茶だったそうです。ちなみにイギリスでは一人あたり3.6kg、ほぼ中級茶で高級茶の販売量は5%程度。(同「英国紅茶の話」より)

そして日本紅茶協会の「紅茶統計」(2005年11月)によると、世界一紅茶を消費するのはアイルランドで一人あたり、2.96kg、次いでイギリス 2.2kg 、日本は84g とのこと。なんだかんだあったけれど、結局日本の紅茶消費は(人口が増えた分、輸入量は増えているにしても)、一人あたりにすると半世紀前とそんなに変わっていないようです(イギリス人が紅茶を飲む量は減ったみたい)。ただ別のデータでは、1970年代の紅茶輸入量は年間6-8000トン、1988年頃から1万トンをこえて、2004年には1万6000トンに達したといいます。人口増以上の大幅な輸入量増は缶紅茶やペットボトル飲料用の原料茶葉に回っているようです。

補記5:「1970年代にトワイニング社から発売されて話題になった」「『スペシャルティ・シリーズ』は、(イングリッシュ・ブレックファストの)ほかにアール・グレイ、クイーン・マリー、プリンス・オブ・ウェールズという銘柄で構成されていました。」「このように紅茶パッカーが独自に開発したブレンディング・レシピによって仕上げられた商品をプロプライエタリーというわけです。他社が真似ることのできない、ブレンドの極みといった商品です。」「トワイニング社のスペシャルティ・シリーズは日本の贈答向け市場で大成功を収めます。イギリス紅茶への憧れ、漂う高級イメージが当時の消費者の心をつかんだのでしょう。その後、イギリスの著名ブランドが日本市場に次から次へと参入してきます。」「日本の紅茶市場が最高に活況を呈していた時代です。本物の紅茶の消費がこれで日本にもしっかりと根づくんじゃないかと期待を持たせる勢いがありました。が、結局は、残念ながら紅茶の本当の味覚はほとんど獲得されないまま、ファッション感覚の紅茶がもてはやされ、あげくは液体化された紅茶飲料が「紅茶」になってしまった…。今となれば古き良き時代です。」(堀江敏樹著「ティープリーズ」2012年より)

|

| 左から オレンジ・ペコ、アール・グレイ、ダージリン、クイーンメリー(空色缶)、 フォルモッサ(台湾)・ウーロン、ジャスミン茶。 堀江敏樹著「紅茶屋のつぶやき」(2015)より |

※喫茶ムジカ (MUSICA)は、1952年、大阪堂島に開かれた音楽喫茶

"Tea Saloon MUSICA"が前身。初代は音楽評論家だったという。1969年に 2代目堀江敏樹が

"Tea House MUSICA"に名称を変更し、紅茶専門店としてリニューアル・オープン。1971年の紅茶輸入自由化を背景に茶商も始め、1976年に

"MUSICA TEA"のブランドを立ち上げた。建屋の老朽化のため、

1981年に毎日新聞社ビルの地下に移転、独特のほの暗い穴蔵的な雰囲気のお店を張っていた。文化的な催しの案内チラシなど多数置かれていた。煙草は控えてもらいたがっていたが、時代も客層もそうは卸さない。

ビル周辺の再開発を期に 1999年に近くのシティビルに移転。今度は日差しのよく入る明るい喫茶店になり、心なしかお洒落な女性客が増えた。女性グループ客はアフタヌーンティーのさんざめきを醸す。その奥に併設されたレストランはウニクリームパスタが名物だった。喫茶では秋になると入札で仕入れたその年のビンテージ茶園のウバ茶をアップルパイとセットで提供した。広いお店で、喫煙・禁煙でスペースを分けた。晩期には一日 400杯の紅茶を淹れる繁盛振りながら、土地柄テナント代が高騰しており、2013年に閉店。創業からずっと堂島界隈に喫茶兼茶舗があったので、「紅茶と言えば堂島」を標榜していた。

2代店主はミスターT(ティー)と親しまれ、紅茶関係のエッセイ書を何冊も出している。

当時の店員は、メニューのレパートリーにある十数種類の銘柄を、茶葉を見て(外観や香りで)瞬間的に判断するスキルが要求された、と伝わる。

その後、芦屋に茶葉の製造販売所を開き、代替わりして現在に至る。店舗で茶葉を買うと 2階に上げてお茶を1種類試飲させてくれる(ポットサービス)。コロナ中は休止していたが、その後再開。しばらく喫茶スペースがなかったが、2019年に販売所から徒歩 5分ほどのところに喫茶室を開いた。芦屋らしい上品なケーキを仕入れて美味しい紅茶に合わせて提供している。

堂島時代は「堂島ブレックファスト」という独自ブレンドを看板にしていたが、芦屋に移ると「芦屋プラウド」というマニアックなブレンドも始めた。前者はがぶ飲み上等の廉価タイプ、後者はティーポットで淹れると1杯目と2杯目とで味変が楽しめるアートな高級品である。ムジカティーは長らく通販を拒んでいたが、2021年に公式サイトが出来て、今はネットで取り寄せ可能である。

ちなみにムジカの「ヴィンテージ・ウバ」は、ウバ茶特有のすーっとする香り(サリチル酸メチル)の癖が強く出る

7-8月のクオリティシーズンに収穫された茶葉をいろいろ飲み比べの上、一番よいと判断した茶園のものをその年のビンテージとして提供する。年によって味わいが大きく変わり、いいものがなければ見送る年もある。私見ながら、此の頃では

2024年ものが稀に見る逸品と思われ。(2025.7.1)

補記6:「1970年代後半から80年代前半頃に若い時代を送った人」あるいはその前の世代の人々の目に、西欧の文化が眩しく明るく輝いていた時代感覚、「かつて多くの日本人がもっていた西洋に対するどうしようもない憧れ」(「母の遺産」より)は、水村美苗の作品に当時の空気感のままに瑞々しく描き出されている。

補記7:ファンタジー作家・翻訳家・文学研究者の井辻朱美氏も熱湯派のようで、次の短歌があります(歌集「吟遊詩人」より)。

なにもかもあいまいにしていれている ユラ紀の琥珀の色せる紅茶

世界をささう金属の樹を思いつつ ニルギリの葉に熱湯そそぐ

(※ニルギリはインド南西部ニルギリ地方産の紅茶。スリランカ(セイロン)産に似た味わい)

関連ページ:

・日本流お紅茶のたのしみ(たしなみ)

・イギリス紅茶とゴールデン・ルール

・一杯の素敵な紅茶 (オーウェル)

・完璧な一杯の紅茶の作り方 (王立化学会)