拞崙偵偍偗傞懢梲偲捁偺怣嬄乮屻曇俀乯

仛焨乮彜乯傕枛婜偵側傞偲丄彅巵懓乮傕偟偔偼廆懓乯偑惃椡傪拁偊丄寗偁傜偽偲偭偰戙傢傜傫偲偡傞婥塣偑崅傑偭偨丅嵟戝偺嫤椡幰傪攜偟偨嶳搶偺巵懓偺拞偵偝偊丄焨偵嫮偔揋懳偡傞傕偺偑偁偭偨傜偟偄丅墹挬嵟屻偺鉆墹偼丄帺傜俀搙偵傢偨傞嶳搶惇敯傪峴偭偨偑丄偙偺庬偺墦惇偼崙椡傪偝傜偵旀暰偝偣偰偟傑偆傕偺偩丅偦傫側愜丄惣曽偺懏崙偩偭偨廃偑懢岞朷楥彯乮汭惄乯傪柨庡偲偡傞梀杚柉愠乮偒傚偆乯偺嫤椡傪摼偰暫傪忋偘偨丅惣撿曽偵妱嫆偡傞偍傛偦敧昐偺巵懓偑屇傃偐偗偵墳偠偰廤傑偭偨丅楢崌孯偼杚栰偵恑傒丄寎偊寕偮焨孯傪堦擔偵偟偰攋偭偨丅焨孯偼悢偵桪偭偨偑丄係摢棫偰偺愴幵乮攏幵乯傪嬱偭偰墴偟婑偣傞楢崌孯偵偼揋偟偊側偐偭偨偺偩丅偙偆偟偰廃偺帪戙偑摓棃偟偨丅惣廃偲偟偰俁侽侽擭丄弔廐愴崙婜傪娷傔傟偽俉侽侽擭偺挿偒偵懕偄偨墹挬偱偁傞丅

廃偼昉乮僉乯惄懓偺崙偱丄斵傜傕傑偨弌帺偼惣曽偺梀杚柉偩偭偨偲偄偆丅揱愢偵巒慶偺岪鈒偼掗僐僋偲偦偺尦斳乮杮嵢乯汭尨偺巕偱偁傝丄焨偺巒慶偺堎曣掜偲偄偆偙偲偵側傞丅墹挬偺壠宯丄摿偵尰幚偺弶戙崙墹埲慜偺寣柆偵偼偨偄偰偄屻悽偺憖嶌丒憂嶌偑娷傑傟偰偍傝丄塋撣傒偵弌棃側偄偙偲偑懡偄傕偺偩偑丄彮側偔偲傕曣曽偑僠儀僢僩偺梀杚柉丄汭懓偺弌偩偭偨偙偲偵偼偦傟側傝偺崻嫆偑偁傞傜偟偄丅昉懓偼戙乆汭懓偲崶堶傪孞傝曉偡娭學偵偁偭偨偲偄偆偟丄傑偨汭懓偺楥彯偑廃傪專恎揑偵僒億乕僩偟偨巎幚傕寣墢娭學偁傟偽偙偦偩傠偆丅廃偑楢崌崙偺廆庡偲偟偰棫偮偲丄楥彯偼惣曽偺屘嫿傪棧傟偰墦偔嶳搶偵嫆揰傪堏偟偨丅焨偺嵟戝偺峷專幰偱偁傝撪姵偱傕偁偭偨巵懓偺抧傪晻偠傞偙偲偱丄惉棫娫傕側偄廃墹挬傪捈愙娫愙偵墖岇偟偨偲傒傜傟傞丅偪側傒偵暥墹偺岪偺堦恖偼焨偐傜棃偨偲偺愢偑偁傝丄焨傪搢偟偨晲墹偼斵彈偺懅巕偱偁傞丅偐偔拞壺偺柉偼崿偠傝崌偭偰備偔丅

仛拞崙偱偼墹挬偑曄傢傞偲丄楋朄傪巒傔丄偁傜備傞惌帯惂搙偑曄傢傞丅偟偐偟暥壔偼堷偒宲偑傟傞偙偲偑懡偄丅廃偺晲墹偼愭惞乮墹乯偲偝傟傞恄擾傗掗弚傜偺巕懛傪扵偟弌偟偰偦傟偧傟墢傝偺奺抧偵晻偠丄傑偨焨偺寣傪堷偔孾傪乽憊乿乮壨撿徣彜绶導乯偵晻偠偨偲偄偆丅斵傜偺幮鈒偲慶愭偺楈傪釰傝丄婼恄傗楈嵃偑柪偭偰嵭偄傪婲偙偡偙偲偺側偄傛偆攝椂偟偨偺偱偁傞丅

慶楈偵懳偡傞嵳釰偑丄摉帪偄偐偵廳梫偱偁偭偨偐傪擿傢偣傞偲嫟偵丄側偤惌尃偑曄傢偭偰傕柉懓暥壔偑惗偒巆傞偐傪帵偡朤徹偲傕偄偊傞丅乮旛峫俈乯

廃偼楢朚彅崙偺嵳釰傪庢傝傑偲傔傞廆庡崙偲偟偰婡擻偟丄廃墹偼揤乮掗乯堄傪庴偗丄揤偲岎怣偡傞桞堦幰偺尃棙傪曐帩偟偨丅奺抧偺椞庡偼丄廃墹偺壓偱偦傟偧傟偺搚抧恄偲慶楈偲傪釰傝丄崙壠傪埨揼偟偨丅傛偔惍旛偝傟偨奒媺惂搙偑晘偐傟丄嵳釰偼尩枾偵掕傔傜傟偨揟楃偵懃偭偰峴傢傟偨丅媀幃偵偼惵摵傗嬍惢偺嵳釰婍偑巊梡偝傟偨偑丄偦傟傜偼廃偑堦庤偵惢憿偟丄奺崙偵戄梌偟偨傕偺偩偭偨丅椞庡偑朣偔側傞偲嵳釰婍偼偄偭偨傫曉娨偝傟丄怴偨側椞庡偺擟柦偲偲傕偵嵞傃戄梌偝傟偨丅廬偭偰嵳釰婍偵偼摑帯幰擟柦徹偲偟偰偺惈奿偑偁傝丄奺崙偺抧埵偺崅掅偵傛偭偰嵶偐側嬫暘偑偁偭偨傜偟偄丅摨條偵媀幃偺庤弴傗條幃傕嵳釰偛偲偵堎側偭偰偍傝丄懱宯偼暋嶨傪嬌傔偨丅椞庡傗婱懓偺巕掜偼庒擭偐傜媨掛偵擖偭偰丄嵳釰偲晳偺庤傎偳偒傪偆偗偨丅杕愯傕庴偗宲偑傟偨偑丄偙傟偼傑傕側偔攑傟偨丅

廃墹挬偱偼丄忋弎偺傛偆偵丄慶楈偲嫟偵壨傗嶳偵惐傓帺慠恄傪傕釰偭偨丅廃偺杝墹偼丄墿壨偺傎偲傝偱壨偺恄傪釰偭偰偄傞帪丄恄偑偐傝偵側偭偨涋巘偵乽惣傊備偗乣乿偲尵傢傟偰椃偵弌偨丅偁偪偙偪夞偭偰庪傪偟偨傝丄嬍傪摼偨傝丄偄傠傫側柉偲夛偭偰墐傪挘傝丄嵟屻偵偼惣墹曣偲媌傪岎傢偟偰婣崙偟偨偲偄偆丅巎幚偐偳偆偐掕偐偱側偄偑丄偲傕偁傟嵳釰傗偦偺嵺偵傕偨傜偝傟傞戸愰偼丄寛偟偰搆偡傋偒傕偺偱側偐偭偨丅

仛偙偺帪戙偺恄乆偑偳傫側巔傪偟偰偄偨偐丄偁傑傝偼偭偒傝偲尵偆偙偲偼弌棃側偄丅偨偩尵偊傞偺偼丄斵傜偼娍戙埲崀偵尰傟傞旤乆偟偄恖娫偺宍傪偲偭偨懚嵼偱側偔丄偝傑偞傑側摦暔偺嬊晹偑擖傝崿偠偭偨婏夦側梕杄偲梕巔丄偝傜偵尨宍傪扝傞偙偲偑晄壜擻側傎偳偵條幃壔偝傟偨暥條傪傑偲偭偨懚嵼偩偭偨偲偄偆偙偲偱偁傞丅椺偊偽丄屻偵朠檧偲偟偰抦傜傟傞姤栄偲挿偄暘偐傟偨旜塇傪傕偮嬥憷捁傕丄摉帪偼婽偺攚拞丄幹偺旜傪帩偮僉儊儔傔偄偨捁偲偟偰昤偐傟偰偄偨丅愭偵徯夘偟偨僩僂僥僣偵偟偰傕丄奺巵懓偺嵟崅恄偱偁傝側偑傜丄捁偺傛偆側梤偺傛偆側夦廱偺傛偆側丄僿儞僥僐側巔傪偟偰偄偨乮僩僂僥僣栦偺惵摵婍偼惣廃戙偵傕惙傫偩偭偨乯丅恖偺巔傪懷傃傞応崌偼棁宍偑尨懃偱丄梕杄偼廥夦傕偟偔偼夽執偱偁偭偨丅懢梲偲捁偺揱摑偼偦偆偟偨崿岎暥壔偺側偐偵傑偓傟崬傫偩傛偆偵尒偊傞丅偟偐偟捁偦偺傕偺偺巔傪偟偨恄乮傑偨偼偦偺徾挜乯傕偪傖傫偲揱傢偭偰偄傞丅

仛嵍恾偼惣廃戙(BC1126/1060?-771)偺嬍鹙偱偁傞丅椙弽暥壔偺戙昞揑側婍暔偩偭偨鹙偼丄彮側偔偲傕偙偺崰傑偱丄俀侽侽侽擭偵榠偭偰庴偗宲偑傟偰偄偨傜偟偄乮壞墹挬偵偼揱傢傜側偐偭偨偲偄偆偑乯丅懁柺偵偼棳栦傪懡梡偟偨捁偺巔偑昤偐傟偰偄傞丅廃戙偵偼乽庡乿偲屇偽傟丄揤傪釰傝抧偵攓偡乮幮鈒偺乯媀幃偵嵺偟丄実懷幃嵳抎偺栶妱傪壥偨偟偨偲峫偊傜傟傞丅

仛嵍恾偼惣廃戙(BC1126/1060?-771)偺嬍鹙偱偁傞丅椙弽暥壔偺戙昞揑側婍暔偩偭偨鹙偼丄彮側偔偲傕偙偺崰傑偱丄俀侽侽侽擭偵榠偭偰庴偗宲偑傟偰偄偨傜偟偄乮壞墹挬偵偼揱傢傜側偐偭偨偲偄偆偑乯丅懁柺偵偼棳栦傪懡梡偟偨捁偺巔偑昤偐傟偰偄傞丅廃戙偵偼乽庡乿偲屇偽傟丄揤傪釰傝抧偵攓偡乮幮鈒偺乯媀幃偵嵺偟丄実懷幃嵳抎偺栶妱傪壥偨偟偨偲峫偊傜傟傞丅

嬍鹙偲偲傕偵廳梫側嵳釰婍偲偝傟偨婍暔偵丄帏偑偁偭偨丅帏偼拞怱偵岴偺奐偄偨嬍惢偺墌斦偱丄懢梲傑偨偼寧傪徾挜偡傞傕偺偩偭偨丅屆偔偼柍栦偩偭偨偑丄廃戙偵偼塃恾偵帵偡傛偆側捁栦乮懢梲偺徾挜乯偑昤偐傟偨丅偙偺庬偺乽挿岡歿捁栦乿乮偪傚偆偙偆偟偪傚偆傕傫乯偼丄惣廃嬍婍偺戙昞揑側暥條偱丄帏乮捁栦宯帏乯偩偗偱側偔丄璜宍嬍婍乮敿暘偵妱偭偨帏偺宍乯傗愡宍嬍婍乮嵶挿偄斅忬乯側偳偵傕尒傜傟傞丅

嬍鹙偲偲傕偵廳梫側嵳釰婍偲偝傟偨婍暔偵丄帏偑偁偭偨丅帏偼拞怱偵岴偺奐偄偨嬍惢偺墌斦偱丄懢梲傑偨偼寧傪徾挜偡傞傕偺偩偭偨丅屆偔偼柍栦偩偭偨偑丄廃戙偵偼塃恾偵帵偡傛偆側捁栦乮懢梲偺徾挜乯偑昤偐傟偨丅偙偺庬偺乽挿岡歿捁栦乿乮偪傚偆偙偆偟偪傚偆傕傫乯偼丄惣廃嬍婍偺戙昞揑側暥條偱丄帏乮捁栦宯帏乯偩偗偱側偔丄璜宍嬍婍乮敿暘偵妱偭偨帏偺宍乯傗愡宍嬍婍乮嵶挿偄斅忬乯側偳偵傕尒傜傟傞丅

焨戙偺捁乮忋偺彫棿晅偒傆偔傠偆傪嶲徠乯偲廃戙偺捁偺僨僓僀儞偵偼傗傗堘偄偑偁傞丅屻幰偺懡偔偼丄珀忬傪掓偟丄旜偺愭偑嫑偺傛偆偵暘偐傟丄梼偼扨弮側嬋慄偱昞尰偝傟偰偄傞偺偑摿挜偩丅

焨戙偺捁乮忋偺彫棿晅偒傆偔傠偆傪嶲徠乯偲廃戙偺捁偺僨僓僀儞偵偼傗傗堘偄偑偁傞丅屻幰偺懡偔偼丄珀忬傪掓偟丄旜偺愭偑嫑偺傛偆偵暘偐傟丄梼偼扨弮側嬋慄偱昞尰偝傟偰偄傞偺偑摿挜偩丅

側偍丄帪戙偑崀傞偲鹙偼師戞偵巊梡偝傟側偔側偭偰備偒丄娍戙傑偱偵偡偭偐傝攑傟偰偟傑偆丅堦曽丄帏偼弔廐愴崙婜傪宱偰偦偺怣嬄偑庴偗宲偑傟偨丅帏偑廳梡偝傟偨偙偲偼丄乽榓巵偺帏乿偺屘帠偵傕柧傜偐偩丅乮塃恾偼愴崙婜偺帏偱丄棳栦偺婥偑昤偐傟偰偄傞乯

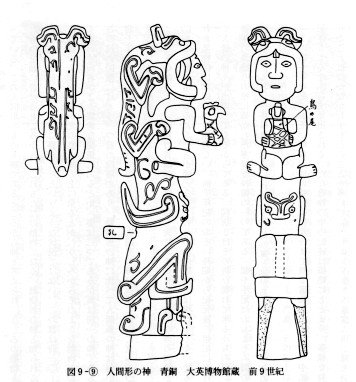

仛摉帪偺涋巘偺椺偲偟偰丄俛俠俋悽婭崰偺嶌偲傒傜傟傞惵摵惢偺憸乮嵍恾乯傪偁偘傞丅

屨傪憐傢偣傞廱偺旂傪摢偐傜旐傝丄椉庤偵捁傪書偄偨涋偑丄惓懱晄柧偺恄廱偵忔偭偰偄傞丅偙傟偼屆偔偐傜偁傞乽涋偲夦廱乿偺儌僠乕僼偵捠偠傞傕偺偩乮恾偺僉儍僾僔儑儞偵恖娫宍偺恄偲婰偝傟偰偄傞偑丄傓偟傠涋偩偲巚傢傟傞乯丅憸偺壓晹偵偼嵎崬岴偑偁傝丄壗偐娖忬偺傕偺偺愭偵偮偗偰梡偄偨傜偟偄丅

屨傪憐傢偣傞廱偺旂傪摢偐傜旐傝丄椉庤偵捁傪書偄偨涋偑丄惓懱晄柧偺恄廱偵忔偭偰偄傞丅偙傟偼屆偔偐傜偁傞乽涋偲夦廱乿偺儌僠乕僼偵捠偠傞傕偺偩乮恾偺僉儍僾僔儑儞偵恖娫宍偺恄偲婰偝傟偰偄傞偑丄傓偟傠涋偩偲巚傢傟傞乯丅憸偺壓晹偵偼嵎崬岴偑偁傝丄壗偐娖忬偺傕偺偺愭偵偮偗偰梡偄偨傜偟偄丅

愭偵徯夘偟偨焨戙偺憸偲斾傋傞偲丄偐側傝偍偳傠偍偳傠偟偄偑丄尦棃涋偲偼偙偆偄偆懚嵼偩偭偨偵堘偄側偄丅乮旛峫俉乯

僄儕傾乕僨偼丄僔儍乕儅僯僘儉偺杮幙偼乽朰変乮擖恄乯忬懺偱恄傗慶楈偲捈愙岎怣偡傞偙偲偵傛傝丄揤抧偑憂憿偝傟偨尨弶偺妝墍揑忬嫷傪嵞尰偟偰朙忰偺椡傪庢傝栠偟丄惗巰偺嫬奅傪墇偊嵞傃婣娨偡傞懱尡傪宱偰丄惗柦椡傪夞暅偡傞偙偲偵偁傞乿偲尵偭偰偄傞丅偦偆偟偨廆嫵揑湌崨嫬傪払惉偡傞偨傔偵丄斵傜偼摦暔揑側杮擻偵棫偪栠傞昁梫偑偁偭偨偺偩傠偆丅

仛屆戙偺惌帯偼嵳釰偲孯帠偲尵偆丅埲忋尒偰偒偨傛偆偵丄廃戙乮偺弶傔乯傑偱嵳釰偼埶慠惌帯偺梫偱偁偭偨丅偟偐偟偙偺屻丄嵳釰幮夛偼悢悽婭傪宱偢偵夁嫀偺傕偺偲側偭偰備偔丅彮側偔偲傕偦偺塭嬁椡偼暃師揑側傕偺偵屻戅偡傞丅棟桼偼暿偵峫嶡偡傞偲偟偰乮暥帤偺偙偲偲偐乯丄偦偺摦偒偼廃偺悐戅偲曕挷傪崌傢偣偰偄偨丅BC俉悽婭偵擖傞偲丄偐偮偰偺楢朚彅崙偼偦傟偧傟偵宱嵪椡傪拁偊丄幚椡偵傛偭偰惃椡奼戝傪婇偰偼偠傔偨丅廃乮惣廃乯帺恎偼丄俛俠俈俈侾擭丄奜埑傪巟偊偒傟偢偵搒傪幪偰偰搶曽偵棊偪偨丅埲屻搶廃偲偟偰柦柆傪曐偮偑偐偮偰偺惃埿偼側偔丄弔廐愴崙偲屇偽傟傞崿棎婜偑枊傪奐偗偨丅

廃墹挬偺惉棫偲偲傕偵偄偭偨傫拞墰廤尃壔偟偨嵳釰偼丄幮夛偺曄摦偵敽偭偰暘抐偝傟丄抧曽壔偟丄宍幃壔偟偰偄偭偨丅涋偼惌帯偺晳戜偐傜偼偢傟丄崌棟揑偐偮暔棟揑側惃椡偑惌帯傪摦偐偟巒傔偨丅

弔廐帪戙偵擖偭偰傕壨撿徣廃曈傗摿偵慯崙偼焨偺暥壔傪怓擹偔巆偟丄涋巘偺惃椡傕偄傑偩惙傫偱偁偭偨偲偄偆丅偟偐偟拞崙慡懱傪挱傔傞偲丄偦傟偼偡偱偵摿堎側暥壔偲側偭偰偄偨丅

偙偺帪戙偼偪傚偆偳惵摵婍暥柧偑揝婍暥柧偵曄傢傠偆偲偡傞嫬栚偱偁傝丄拞崙巎忋偍偦傜偔嵟戝偺曄壔偑婲偙偭偨帪婜偱偁偭偨丅恖乆偼偦傟傑偱偲摨偠傛偆偵夁嫀偺楌巎偵丄慶愭偨偪偺婰壇偵峴摦偺婯斖傪媮傔偨偑丄摨帪偵怴偨側幮夛峔憿偵揔崌偡傞怴偨側婯斖傪柾嶕偟巒傔偰傕偄偨丅庲嫵巚憐偑夎惗偊偨偺偼偙偺帪戙偩偭偨丅斵傜偼惣廃偺孨巕惌帯傪棟憐偵宖偘偨偟丄焨廃偺楌巎傪岅傞巎彂偑曇傑傟傕偟偨丅偟偐偟屆偒椙偒帪戙偼偁偔傑偱棟憐偱偁偭偨丅庲壠偼婼恄傪岅傜偢丄尰幚偺愴棎偺拞偱偼婱廳側婰榐偑嶶堩偟丄暥壔偑朰傟傜傟偰偄偭偨丅乮旛峫俋乯

偦偟偰俛俠俁悽婭丄恅偺巒峜掗偑拞崙傪摑堦偟丄傗偑偰娍掗崙偑巔傪尰偟偨偲偒丄屆偄廗懎偺懡偔偼摉帪偺恖傃偲偵偲偭偰棟夝晄擻側傕偺偲側偭偰偄偨丅屆偄彂暔偼夝愢彂側偟偵撉傒夝偗偢丄媀幃傗揟楃偺堄枴偼愄岅傝偵徠傜偟偰偼傞偐偵憐憸偡傞傎偐側偐偭偨丅

偟偐偟堦曽偱丄娍戙偼愴棎偺娫抧偵愽偭偰偄偨偝傑偞傑側柉娫揱彸偑丄嵞傃悽偵尰傟偨帪戙偱傕偁偭偨丅愴崙婜偵幐傢傟偨偼偢偺怣嬄乮偺堦晹乯偼丄幚偼奺抧偺抧曽暥壔偵塀傟偰偟傇偲偔惗偒巆偭偰偄偨偺偩丅偦傟偼恄愬巚憐偲偟偰丄摴嫵偲偟偰丄怴偨側憰偄偲偲傕偵暅妶偟偨丅偦偺拞偵偍撻愼傒偺捁傗棿傗婏夦側巔偺恄乆丄偁傞偄偼愬恖偺尨宆偨傞僔儍乕儅儞偨偪偺巔偑偁傞丅

仛愴崙婜偐傜娍戙偵偐偗偰偺捁偺恾憸傪偄偔偮偐嫇偘偰傒傞丅

仛愴崙婜偐傜娍戙偵偐偗偰偺捁偺恾憸傪偄偔偮偐嫇偘偰傒傞丅

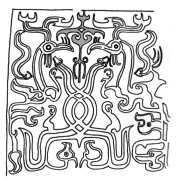

塃恾偼愴崙婜偺慮岒壋曟偺娀偵昤偐傟偨夋憸偱偁傞丅岎嵎偡傞棿傜偟偒撽栚偺椉懁傪懳偵側偭偨捁偑庣傞丄壨汫搉暥壔埲棃偺僷僞乕儞偑宲彸偝傟偰偄傞丅

壓偼慜娍偺暛曟偺暻偵崗傑傟偨柾條偱丄憃捁偑悽奅庽乮懢梲庽丠乯傪岇帩偟偰偄傞恾偲偝傟傞丅揤恄偺廻傞幮偺庽栘偵堦懳偺朠檧傪攝偡偙偺庬偺恾憸偼丄傗偼傝椺偺僷僞乕儞偱偁傞丅

師偺擇偮偼屻娍偺傕偺偱丄乽朠檧偐傜曮庫乮懢梲乯傪嫕偗傞涋偁傞偄偼愬恖乿丄乽慘庽偲捁偲涋偁傞偄偼愬恖丂乿偲愢柧偝傟偰偄傞丅

慘庽偼娍戙偵側偭偰弶傔偰昞傟傞僔儞儃儖偩偑丄儖乕僣偼懢梲庽偲摨崻偱偁傞偲偄偆丅

慘庽偼娍戙偵側偭偰弶傔偰昞傟傞僔儞儃儖偩偑丄儖乕僣偼懢梲庽偲摨崻偱偁傞偲偄偆丅

偙偺椶偺恾偼丄浝浤嶳偵惐傓惣墹曣傗朒棄搰偵惐傓搶墹岞丄恄恖偑崀傞乮廻傞乯悽奅庽偲偄偭偨恄愬悽奅傪僥乕儅偲偡傞傕偺偑懡偄偑丄偦偆偟偨儌僠乕僼偺婲尮傪扝傞偲丄愴崙婜埲慜偺屆偄怣嬄偑尒偊塀傟偟偰偄傞偙偲偵婥偯偔丅

偙偺傛偆偵拞崙偺暥壔偼丄惌尃偑曄傢傠偆偲幮夛峔憿偑曄壔偟傛偆偲丄壗傜偐偺宍偱屻悽偵揱偊傜傟偰偄偔傕偺傜偟偄丅

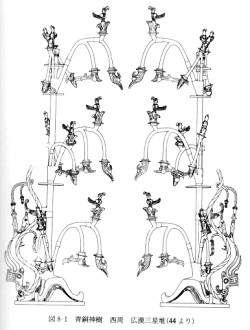

仛埲忋偱焨偐傜娍戙偵偐偗偰偺拞尨暥壔傪橂嵴偟偨偑丄嵟屻偵焨廃戙偵暲峴偟偨偲巚傢傟傞嶰惎懲暥柧偵怗傟偰廔傢傝偲偟偨偄丅偙偺暥柧偼僠儀僢僩崅尨搶晹偵埵抲偡傞巐愳杶抧偵嫽偭偨丅嶰曽傪媫弒側嶳柆偵埻傑傟丄嫭扟傪妱偭偰搶曽偵棳傟傞挿峕偵傛偭偰偺傒奜奅偵奐偗偨妘愨偺搚抧偱偁傞丅偦偺楌巎偼戝偒偔俁婜偵暘偐傟丄戞侾婜偼搚拝暥壔偱俛俠俀俉乣俀侾悽婭崰丅恖乆偼挿峕偺斆棓傪旔偗丄杶抧廃曈偺嶳妜拞榌偵嶶傜偽偭偰廧傫偩丅戞俀婜偵偁偨傞俛俠俀侾悽婭乣侾俆悽婭丄奜棃偺柉懓偑棳擖偟偰惵摵婍暥壔傪傕偨傜偟偨丅斵傜偼棿嶳乣擇棦摢偺拞尨暥壔偲傕宷偑傝偑偁偭偨傜偟偔丄挿峕偺帯悈偵惉岟偟丄棳堟偺峀戝側杶抧傪峩偟巒傔偨丅揤晎偺巒傑傝偱偁傞丅偦偟偰焨戙乣惣廃拞婜偵憡摉偡傞戞俁婜偼丄揤慠偺梫奞偵庣傜傟偰撈帺偺暥壔偑敪揥偟偨丅偙偺暥柧偼堚愓偺弌搚昳偐傜傒偰丄懢梲偲捁傪廳梫側儌僠乕僼偲偡傞嵳釰幮夛偩偭偨壜擻惈偑崅偄丅

嵍偺幨恀偼丄戞俁婜墹挬偺堚昳偲偟偰嵟傕桳柤側堎宍偺惵摵柺偱偁傞丅廲偵旘傃弌偟偨栚偼懠偵椶傪尒側偄撈摿偺傕偺偩丅偟偐偟挘傝弌偟偨椉帹傗旣娫偐傜棫偪徃傞塇崻忬偺忺傝乮傑偨偼恄偺婥乯偼丄僩僂僥僣傗偦傟埲慜偺恄乆偺昞尰宍幃偲偟偰偍撻愼傒偲偄偭偰偄偄丅

嵍偺幨恀偼丄戞俁婜墹挬偺堚昳偲偟偰嵟傕桳柤側堎宍偺惵摵柺偱偁傞丅廲偵旘傃弌偟偨栚偼懠偵椶傪尒側偄撈摿偺傕偺偩丅偟偐偟挘傝弌偟偨椉帹傗旣娫偐傜棫偪徃傞塇崻忬偺忺傝乮傑偨偼恄偺婥乯偼丄僩僂僥僣傗偦傟埲慜偺恄乆偺昞尰宍幃偲偟偰偍撻愼傒偲偄偭偰偄偄丅

塃恾偼乽夦廱乮屨丠乯偵忔偭偨涋彈乿偺憸偱丄椙弽暥壔偺乽涋偲夦廱乿偵嫟捠偟偨儌僠乕僼傪姶偠偝偣傞丅彊挬棿巵偼惣墹曣偺巔傪幨偟偨傕偺偲偟偰偄傞偑丄崱偺偲偙傠慡偔偺悇應偱偁傞丅偪側傒偵惣墹曣偼屻戙丄晄榁晄巰揱愢偺扴偄庤偲側傞揱愢忋偺彈墹偩偑丄忋屆偵偼擔寧偺徾挜偺傂偲偮乮傕偆傂偲傝偼搶墹岞乯偱偁傝丄涋彈偑巌傞懢梲怣嬄傪扴偆傕偺偱偁偭偨傜偟偄丅斵彈偼屨偺旂傪旐傝丄夊傪帩偪丄摢偵彑偲偄偆忺傝傪懻偒丄嶳拞偺尯幒偵惐傓夦堎恄偲偟偰昞尰偝傟偨丅

塃恾偼乽夦廱乮屨丠乯偵忔偭偨涋彈乿偺憸偱丄椙弽暥壔偺乽涋偲夦廱乿偵嫟捠偟偨儌僠乕僼傪姶偠偝偣傞丅彊挬棿巵偼惣墹曣偺巔傪幨偟偨傕偺偲偟偰偄傞偑丄崱偺偲偙傠慡偔偺悇應偱偁傞丅偪側傒偵惣墹曣偼屻戙丄晄榁晄巰揱愢偺扴偄庤偲側傞揱愢忋偺彈墹偩偑丄忋屆偵偼擔寧偺徾挜偺傂偲偮乮傕偆傂偲傝偼搶墹岞乯偱偁傝丄涋彈偑巌傞懢梲怣嬄傪扴偆傕偺偱偁偭偨傜偟偄丅斵彈偼屨偺旂傪旐傝丄夊傪帩偪丄摢偵彑偲偄偆忺傝傪懻偒丄嶳拞偺尯幒偵惐傓夦堎恄偲偟偰昞尰偝傟偨丅

嵍恾偼惵摵惢偺懢梲庽偱偁傞丅崅偝係倣嬤偄堎忢側戝偒偝偐傜丄墹挬偺嵳釰偵廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偲傒傜傟傞丅暋悢乮俋塇乯偺僀僰儚僔偑悽奅庽乮懢梲偑徃傞偲偄偆晑孠傑偨偼庒栘乯偵巭傑偭偰偍傝丄彊巵偵傛傟偽丄廫擔恄榖偵偁傞懢梲傪塣傇捁偩偲偄偆丅栘偵巭傑偭偰偄側偄侾塇偑丄崱揤傪弰偭偰偄傞偲偄偆庯岦偩丅偙偺捁偼僀僰儚僔偱側偔僇儔僗偩傕尵傢傟偰偄傞偑丄偄偢傟偵偟偰傕丄懢梲偲捁偺怣嬄偵娭學偟偨傕偺偲峫偊偰傛偄乮僀僰儚僔偼棿嶳暥壔偺楈捁丅堦曽丄娍戙偵偼懢梲傪塣傇捁偼僇儔僗偱寛傑偭偰偄偨乯丅

嵍恾偼惵摵惢偺懢梲庽偱偁傞丅崅偝係倣嬤偄堎忢側戝偒偝偐傜丄墹挬偺嵳釰偵廳梫側栶妱傪壥偨偟偨偲傒傜傟傞丅暋悢乮俋塇乯偺僀僰儚僔偑悽奅庽乮懢梲偑徃傞偲偄偆晑孠傑偨偼庒栘乯偵巭傑偭偰偍傝丄彊巵偵傛傟偽丄廫擔恄榖偵偁傞懢梲傪塣傇捁偩偲偄偆丅栘偵巭傑偭偰偄側偄侾塇偑丄崱揤傪弰偭偰偄傞偲偄偆庯岦偩丅偙偺捁偼僀僰儚僔偱側偔僇儔僗偩傕尵傢傟偰偄傞偑丄偄偢傟偵偟偰傕丄懢梲偲捁偺怣嬄偵娭學偟偨傕偺偲峫偊偰傛偄乮僀僰儚僔偼棿嶳暥壔偺楈捁丅堦曽丄娍戙偵偼懢梲傪塣傇捁偼僇儔僗偱寛傑偭偰偄偨乯丅

偙傟傜偺嵳釰婍偼棿嶳暥壔偐傜揱傢偭偨傕偺偲巚傢傟傞偑丄拞尨偐傜尒傟偽暺墦偺堦抧曽暥壔寳偱偁傞巐愳徣偵傑偱丄捁楈丒懢梲怣嬄偑峀傑偭偰偄偨帠幚偼廳梫偱偁傞丅乮彊巵偼傓偟傠懢梲庽偺婲尮偼巐愳徣偵偁偭偨偲偟偰偄傞偑乯丅

側偍丄嶰惎懲暥壔偼丄俛俠俉乣俋悽婭崰丄奜揋偵焤柵偝傟丄嵳釰婍偼偙偲偛偲偔攋夡偝傟從偐傟偨屻偵杽傔傜傟偨丅埲屻偦偺暥壔傪昞棫偭偰宲偖幰偼側偐偭偨偲偝傟傞丅偟偐偟丄娍戙偵撍擛惙傝忋偑偭偨惣墹曣偺怣嬄擬偵丄乽傕偆偠偒惣墹曣偑廲栚偺恄偲嫟偵傗偭偰偔傞丅懢暯偺悽偑巒傑傞乿偲偄偆棳尵偑偁偭偨丅嶰惎懲偺栚偺弌偨堎宍恄偑廲栚偺恄偱偁偭偨偲偡傟偽丄偙偺幐傢傟偨暥柧傕傗偼傝柉廜儗儀儖偱惌曄傪惗偒墑傃偰偄偨壜擻惈偑偁傞丅拞崙偼墱偑怺偄丅

旛峫俈丗朠懓偲棿懓丄棿傪釰傞涋巘

擃嬍偺榖俀偵彂偄偨傛偆偵丄戝傑偐偵尵偊偽拞壺柉懓偼杒晹乮嶳搶徣偁偨傝乯偺朠懓偲丄拞惣晹偺棿懓偑墿壨拞棳堟偱弌夛偭偰尨宆傪宍嶌偭偨偲偄傢傟偰偄傞丅棿懓偺慶偱偁傞墿掗偼惣曽偺梀杚柉丒愠偺弌帺偱丄暯偨偔偄偊偽梤帞偄偺遽偱偁傞丅梤傗嶳梤偺巔傪偟偨恄廱傗僩乕僥儉偱偁傞棿偑悞攓偝傟偨丅弚掗偺寣傪堷偔朠懓偼僩乕僥儉偨傞捁傪釰偭偨丅偙偺傛偆偵乮彮側偔偲傕乯廃戙埲崀偺暥壔偼丄墿壨壓棳堟偺棿嶳乣戝汶岥暥壔傗梘巕峕壓棳堟偺椙弽暥壔偵婲尮傪傕偮捁乮偲懢梲乯怣嬄丄惣曽梀杚柉偺棿怣嬄丄梤怣嬄偑崿岎偟偨傕偺偩偭偨偲峫偊偰丄傎傏娫堘偄側偄丅

偙偺儁乕僕偱偼捁傪嫮挷偟偰偄傞偑丄屆戙拞崙偺恖乆偼丄幚嵺偵偼偝傑偞傑側廱傗嬻憐忋偺恄乆傪釰偭偰偄偨傕偺偲巚傢傟傞丅椺偊偽丄壞墹挬偺帪戙偵偼丄対棾巵丄屼棾巵側偳丄棾傪釰傞巵懓偑偁偭偨丅拞崙偺棾偲偄偆偲幹恎偺棿傪楢憐偡傞偑丄屆偄恾憸偵偼丄偟偽偟偽戝偒側僩僇僎偺巔偱昞尰偝傟偨棾偑偁傝丄斵傜偼偁傞庬偺唳拵椶傪釰傞偐帞偄姷傜偡偐偟偨涋巘偺堦懓偩偭偨傜偟偄丅傑偨廃戙偵惙傫偲側偭偨堈愯偺乽堈乿偼丄乽愢暥夝帤乿偵傛傟偽乽鍜堈乿乮偲偐偘乯偺堄偱偁傞丅堈偺憂巒幰丄暁媊偼棾恎偱棾巘偲崋偟偨丅傗偼傝唳拵椶傪僩乕僥儉偲偡傞涋巘偺堦懓偩偭偨偺偩傠偆丅傑偨廃墹挬傕棿傪墹壠偺栦復偵巊偭偨丅乮栠傞乯

旛峫俉丗拞崙偱偼抝惈偺僔儍乕儅儞傪鍹丄彈惈偺僔儍乕儅儞傪涋偲偄偄丄涋鍹偲憤徧偡傞丅偟偐偟丄偙偺儁乕僕偱偼涋丄涋廽傑偨偼涋巘偲偄偆昞尰偱抝彈偺僔儍乕儅儞憃曽傪昞傢偡丅

尨宆揑側涋偺僀儊乕僕偵偼丄惣傾僕傾偺懢曣恄偺偦傟偑廳側偭偰偄傞偐傕偟傟側偄丅椺偊偽師偺婰弎丅

乽僩儖僐丄僠儍僞儖丒僼儐僋偐傜偺弌搚昳偲偟偰丄從惉擲搚偱偱偒偨崅偝侾俆僙儞僠傎偳偺婏夦側憸偑偁傞丅偦偺巔偼愄偺彫嬔娭傪巚傢偣丄椉懁偵僸儑僂傪廬偊偰偄傞偑丄僸儑僂傪徾偭偨旾妡偗偺晅偄偨堉巕偵丄偳偭偐傝偲崢傪偍傠偟偰偄傞傛偆偵傕尒偊傞丅

乧偙傟偑傾僫僩儕傾嵟屆偺抧曣恄丄朙忰偺彈恄偲偝傟偰偄傞丅

乧偙偺抧曣恄丄朙忰偺彈恄偼丄傗偑偰僸僢僞僀僩偺僋僶僶丄僼儕儏僊傾偺僉儀儗丄僊儕僔儍偺傾儖僥儈僗丄偲曄揮偟偰備偔偆偪丄師戞偵僗儅乕僩偵側傝丄旤偟偝傪庤偵擖傟丄偦偺懢曣揑側杮惈傪懠偺恄偵堷偒搉偟偰備偔丄嵟屻偵偼儘乕儅恄榖偺僟僀傾僫傊偲愻楙偝傟偰備偔偺偩丅乿乮棞栘崄曕挊乽偖傞傝偺偙偲乿傛傝丂乛堦晹徣棯曄峏偁傝丅乯

偪側傒偵巐愳徣偁偨傝乮屆戙偺鍐偺崙乯偵偼丄屨傪僩乕僥儉偲偡傞柉懓偑廧傫偱偄偨丄偲拞栰旤戙巕巵偑巜揈偟偰偄傞丅

乮栠傞乯

旛峫俋丗拞崙偱偼楌巎忋丄墹挬偺岎懼婜偵恖岥偑寖尭偡傞偺偑忢幆偩偦偆偩丅偦偺搒搙媽懱惂惃椡偼尩偟偄弆惔傪庴偗偰庛懱壔偡傞丅屆偄暥壔偼惌尃偲娭學偺側偄旐巟攝幰憌乮傗搝楆乯偑扴偄庤偲側偭偰揱偊偨傝丄怴偟偄巟攝幰偵庴偗擖傟傜傟偰堷偒宲偑傟偨傝偡傞偑丄偦傟偵偟偰傕嵞傃擔偺栚傪尒偢幐傢傟傞暥壔傕悢懡偄偙偲偩傠偆丅乮栠傞乯