| 1041.水晶 平板状交差 Crossing tabular Quartz (ブラジル産) |

この標本は 70年代に米国に渡り、その後私のところに来た。なかなかお目にかかれない形状と思っている。厚み約12-13mmの平板状結晶が二つ交差した形がメインで、これにいくつかの小さな結晶がさらに交差している。一般に平板状の水晶は錐面の会合部が尾根状に伸びてノミ形(タガネ形)になることが多いが、この標本の主晶は二つとも山形の頂点を持っている。

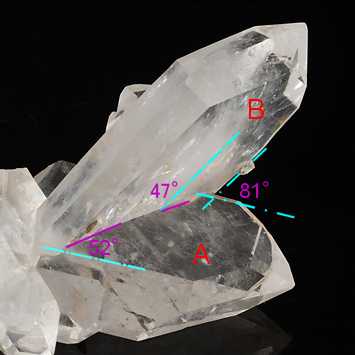

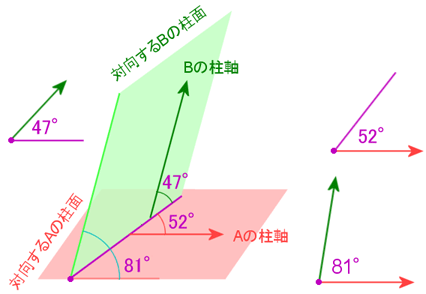

一方の柱面上に他方が立つ形で、倒れ角約 9度(開き角 81度)で交差する。配置関係の詳細は上の「角度の関係図」に示したが、対向する柱面同士で双方ともほぼ全幅にわたって接触する。言い換えるとほぼ等大の結晶の完全交差形であり、これをツイン(双晶)と呼ばなくてどうすんだ?と言いたい気がする。じゃあどんな双晶則が支配しているのか?と訊かれると、口ごもってしまうが。

もう一つ興味深いのは、3つめの画像にコメントしたように、主晶のひとつ(B)の平板面(柱面)と、ある小晶の一対の柱面とに平行関係があることだ。両者は傾軸角約60度(120度)で交差している。偶然? いいや、偶然にしては出来過ぎ君ではあるまいか。