| 146.リチア雲母 Lepidolite (ブラジル産) |

リチウムを含み、美しいピンク〜ライラック色を呈する雲母の一種(微量のマンガンが紅色の発色に関与しているともいう)。学名のレピドライトは、魚の鱗という意味だ。

成分を書くと、K(Li,Al)2-3(Si,Al)4O10(F,OH)2。カリウムの一部がナトリウム、ルビジウム、セシウムで代用されていることもある。いずれもアルカリ金属元素で、筆者が高校生の時分には、「スリのナカクラ、ルビーせしめてフランスへ」というフレーズでひとまとめに覚えたものだ。前半を「ほーりなあのこいびと、」とするバージョンもあった。ほかの元素族にもいずれ劣らぬ秀逸な語呂合わせがあり、あまり上品とはいえないので書かないけれど、今でもしっかり諳んじている。元素周期表の暗記歌には、筆者の知る限り、いくつものバリエーションがあって、高校ごとに代々申し伝えがあったようだ。多分、今でもあるだろう。

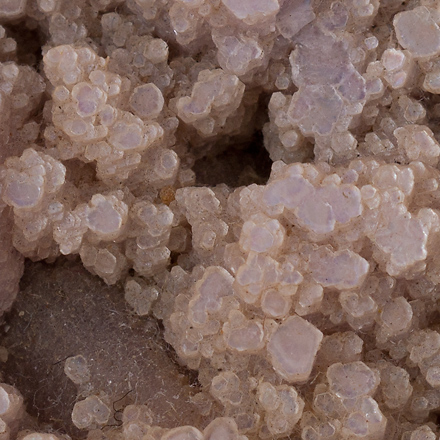

この雲母は、燐片状の小さな粒の集合塊として産出することが多い。大きな結晶はへき開があって剥がれやすくもろいが、このテのものは比較的堅牢である。しかも雲母特有の真珠色に輝くので、昔から彫り物材として珍重されてきた。18世紀には、灰皿、文鎮、皿、鉢の類が盛んに作られ、飛ぶように売れたという。

下の写真の標本は、カリフォルニア産の塊状標本。鱗片状の雲母塊にリチア電気石の結晶が入っている。動物を彫った置物などを時々見かけるが、手触りもよく、上品な雰囲気のオブジェに仕上がっている。その赤色を見て、つい「リアカーなき、K村…」と炎色反応の歌を口ずさむのは私だけだろうか…。

補記:分類基準の見直しにより、現在(2015) リチア雲母は、トリリチオ雲母−ポリリチオ雲母系列全体の総称として扱われている。八面体層がリチウムで形成され、層間にカリウムが入る弗素の(陽イオンがほぼ1価の元素で構成される)純雲母。一般に雲母は端成分の鉱物種としてよりも中間組成のものとして産する。

補記2:スチュアート鉱山またはスチュアート・リチア・鉱山はパラ村の近くにある花崗岩質のペグマタイト-アプライトの脈状鉱床で、19C末から20C初にかけて、リチウム資源としてリチア雲母の塊状鉱脈を採掘していた。リチア雲母に伴って美しい紅色のリチア電気石(ルベライト)を産することで知られ、この種の標本が

50年代から70年代にかけて盛んに市場に供給された。60年代後半には宝石鉱山としてルベライトが採掘され、モルガナイト(桃色ベリル)やクンツアイトも得られた。下のような標本は20世紀の終り頃まで比較的潤沢に市場に出回り、定番品の一つと目されていた。