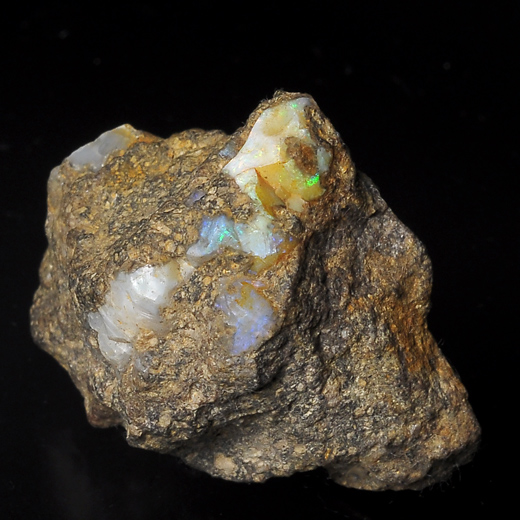

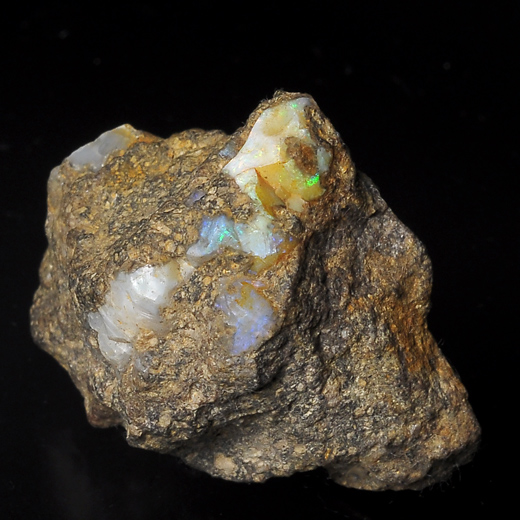

| 417.オパール Opal (チェコ産) |

中世から近代にかけてのヨーロッパで、オパールはたいへん人気のある宝石だった。美しいばかりでなく、強い魔力を秘めたお守りとして重宝され、王侯から泥棒まで、こぞってこの石を欲しがった。(⇒ひま話 オパール雑記)

当時、オパールの主産地はハンガリー領(現スロバキア)にあった。スロバキア語で「赤い町」を意味するチェルノウィッツからドゥブニックにかけていくつかの鉱脈があり、プレシャス・オパール(遊色の出るオパール)は主に

Dubnik

の鉱山で採掘された。一説には14世紀頃から知られ、15世紀初めには300人以上の坑夫が従事していたというが、はっきりしたことは分からない(⇒付記1参照)。上の標本はそのドゥブニック産で、安山岩質凝灰岩の空隙をオパールが埋めている。

オパールにはオーストラリア産のように100℃以下の温度で堆積岩中にゆっくりと沈殿して出来た堆積性のものと、火山岩に伴う空隙中により高い温度で比較的短期間に生成したと思われる火山性のものとがある。

一般に宝石質のプレシャスオパールは、電子顕微鏡で観察すると、径2000Å程度の珪酸の球が相接し、整然と並んだ微細な構造組織を持っていることが分かるが、オーストラリア産の堆積性オパールでは、その球はさらに微小な数百Åの珪酸球が同心状に積層して形成されている。一方メキシコ産の火山性オパールはそうした累帯構造を持たない。しかしハンガリー産は火山性であってもオーストラリア産に似た同心状組織を持っている。これは熱水が地下深くでゆっくりと冷却したためと考えられている。

メキシコ産の透明なオパールのなかには数年でヒビ割れたり、色を失ったりするものがあるそうだが、ハンガリー産の上質のものは1世紀ほど保つ。1世紀保てば実用十分といえるが、いずれは白濁して遊色を失う運命にあって、その性質からアンティークとして今に残る優品は少ない。

オパールの人気は数世紀にわたって持続し、18世紀には採掘量も過去最高をマークしたが(付記2)、その後なぜか19世紀にかけて不幸をもたらす石という風聞が立った。とはいえ、ハンガリアン・オパールがもっとも高価だったのもこの時代で、標準品質のものでカラットあたり20〜30グルデン、大粒で上質な石はその数倍の値段で取引きされた。イングランド王エドワード7世は、プリンスオブウェールズ公時代に4万グルデンのオパールを手にしたし、フランスのジョゼフィーヌ皇后が身につけた美しい赤い遊色の「トロイの炎上」には3万グルデンが支払われた。王侯貴族や特権階級の人々は呪いなど少しも気にしないのである。(呪いのダイヤとして有名なホープ・ダイヤモンドしかり)

19世紀の後半、植民地のオーストラリアでオパールが発見されると、ビクトリア女王はすすんで自国の宝石を身につけ、贈物にも用いた。このことがオパールに対する世間の悪評を吹き払ったといわれるが、多分、女王はもともとそんな風評などてんで意に介してなかっただろうと思う。

オーストラリア産のオパールが大量にヨーロッパに入ってくると、ハンガリー産は競争に敗れ、20世紀前半にはすっかり採掘がやんでしまった。今でも地底深くに水平な鉱脈層が残っているそうだが、採算ベースが回復しない限り再開の見込みはないだろう。

上述のように、オパールが不吉な石と信じられるようになった理由はよく分からないのだが、それ以前に幸運の石と信じられていた根拠もよく分からないので、おあいこである(なにが?)。

ただイギリスにおいては、売れっ子作家だったウォルター・スコットの小説「ガイエルスタインのアン」が原因のひとつに挙げられている。

春山行夫氏によると、この小説は「15世紀にスイスの住民がブルゴーニュ公シャルルに反抗した時代が舞台で、作品にレディ・ヘルミオーネというある種の魔法にかかった女性が現れる。彼女がどこから来たかは、だれも知らなかった。彼女の髪毛にはいつも輝かしいオパールが飾られていた。彼女のオパールは彼女自身と同じように魔法にかかった石だった。このオパールはヘルミオーネの生活に結ばれていて、彼女が陽気なときには輝き、彼女が怒っているときには赤い光を発した。そしてこの石に聖油の数滴がふりかけられると、その輝きが消えてしまい、それと同時にヘルミオーネは卒倒して、彼女の部屋に運ばれた。翌朝、彼女の横たわっていたベッドには、少しばかりの灰だけしか残っていなかった。呪縛が解かれて、魔力が消えてしまったからだった。」(平凡社「宝石2」)

というエピソードに彩られているそうだ(私は読んでないけど⇒付記4参照)。氏は続けて、

「作者はダイヤモンドやルビーやサファイヤを使っても、おなじような魔力的な役目をはたさせることができたはずであるが、オパールには不思議な遊色があるし、湿気に敏感なので、このような物語にとりあげられたのであろう。一般のオパールが不吉な石だという意味では全然なかったが、作品を読まない人々の口から口へと伝わって、いつのまにかオパールは不吉な石だといわれるようになった」と紹介している。

氏が書いておられるように、持ち主の状況に応じて色や輝きを変える宝石(やら剣やら鏡やらといった愛用品)は、実際、おとぎ話の定番アイテムである。その意味ではオパールに限らずどんな宝石でも不吉なものと言いたければ言い出せる材料があった。まして「作品を読まない人々の口から口へ…」というならなおさらで、おそらく因果関係は逆、つまりオパールを不吉なものと思いたい人たちの信念を裏打ちするために、恣意的にこの小説が利用されたと考えた方がいいように思う。

それはともかく、宝石と持ち主との魔術的な共感関係は、古い時代からの根強い信仰に則っている。例えば誰かを呪う際には、相手の体の一部(頭髪、唾、爪…)や常に身につけていた衣服などを傷つけることによって、持ち主に害を及ぼすことが出来ると信じられた。一方、聖遺物や優れた人物が触れた品は、長年に亙って周囲によい影響を与え続けるのである。

また、人々の魂とか生命力は、もともとの器である肉体から分離したり、分割してほかに移すことが出来ると信じられていた。壷の中に生命を保管していた不死身の魔神が、謀略にあって隠し場所を白状してしまい、その結果、壷を破壊されて絶命する…といったお話がこれにあたる。

オパールはともかく、ダイヤやルビーのようなカタい宝石は人間の体よりもずっと頑丈なはずだから、宝石に命を封じて安全を図るのは一見賢そうな戦略であろう。しかし実は硬度と強靭さは別ものだから、半鐘一打ち、あっさりオジャン、ダイヤモンドダストと消えにし我が身かな、なのなのだ。(付記3)

ともあれ、この作品は宝石に対する信仰をうまく取り入れているようである。

小説といえば、ローリング女史のロングセラー、「ハリー・ポッター」シリーズ第6作の邦訳がまもなく発売になる。その中に、呪いのかかったオパールの首飾りが出てくる。

で、この本を読んだ世界中の人々、あるいは読まなかったけど映画をみたという人々によって、再び「オパールは不吉だ」という風評が立ったりするだろうか?

…多分、そういうことは起るまい。現代人はパワーストーンがもたらす善いパワーは信じるけれど、呪いの力なんか全然信じたくないし、実生活に応用する気もないからである。

ちなみにハリーの親友ハーマイオニーの名は、「ガイエルスタインのアン」のヘルミオーネと同じ綴り

Hermione である。イギリスではハ・マイ・オニーと発音するのが正しいとか(マにアクセント)。もっとも、女史は彼女の名を沙翁の「冬物語」から採ったそうなので、これはほんとの余談。

“Now the melancholy God protect thee, and the tailor make thy garments of changeable taffeta, for thy mind is

opal.” -Shakespeare "Twelfth Night"

cf. ウィーンNHM 蔵の標本

付記:Cervenica-Dubnik

エリアのプレシャス・オパールは、ローマ時代から知られていたと伝説にいうが、現存する最古の採掘(試掘)跡は11世紀頃のものと考えられている。それ以前には、オパールは川辺などの漂砂堆積層から拾い上げられたものであろうか。古い宝石としては16世紀半ばのもので、ハンガリー王の后だったイザベラ女王の首飾りがブダペストの国立博物館に収蔵されている。

付記2:18世紀半ばの Dubnik

鉱山労働者数は150人くらいだった。

付記3:中国では錠前の形に彫った玉を子供の首にかけてお守りにする風習があった。これは子供の魂魄(のひとつ)を玉の中に蔵して鍵をかけておけば、生命力を損なわれることがないという含みである。玉は強靭だから、なかなかいいアイディアだ。⇒軟玉の話2

付記4:秋月瑞彦著「虹の結晶」(1995

裳華房発行)にも、このエピソードの紹介があるが、それによると、ヘルミオーネ(同著ではヘルミオン)は題名となっているアンの祖母にあたり、彼女の血筋に連なる伯爵の従兄が、ヘルミオンの奇妙な振る舞いを回想して、旅の連れに話して聞かせたのが件のお話である。

「ヘルミオンは金褐色の髪に青いリボンをつけ、金の金具でしっかりととめ、その止め金の上を豪華なオパールで飾っていた。」、(舞踏会で)「踊りの間、彼女の眼はきらきらと光り、頬は赤らみ、体全体が活き活きとしていた。いつも身につけているオパールは、ふさふさとした髪の間で小さな火花を散らし、炎の舌を出していた。彼女が陽気であるときはいつもそうだった。」

ヘルミオンが宝石をはずすのは髪を梳るときのほんのひとときで、その間は彼女の陽気さが影をひそめ、もの悲しげな様子になった。また彼女は水が近くにあると落ちつかなかった。教会の入り口で聖水を使う時には、オパールに水がかかるのを怖れ、ついぞ額の前で十字を切らなかった。

ヘルミオンはある男爵と結婚してアンの母を産んだ。その子の誕生祝いに多くの知人を教会に招いて儀式を行うことになった。その日、夫の男爵は教会の入り口で妻のヘルミオンに聖水を授け、指についた水を悪戯っぽく、彼女の額に向かってはじいた。一滴の水がオパールにふりかかった。流れ星のような明るい火花が彼女の髪の間に散った。オパールの輝きが失せ、色が失せた。それと同時にヘルミオンは深いため息をついて教会堂の床に倒れた。すぐに部屋に運び込まれたが、もう顔色も脈も変わっていた。彼女は夫と二人きりになりたいと願った。男爵は部屋に1時間いた後、鍵をかけて外に出た。それから教会堂の祭壇の前で祈りを捧げ、2時間以上経ってから部屋に戻った。ヘルミオンの姿はなかった。「彼女の寝ていたベッドの上に、上質の紙を燃やしてできるような、一握りの灰だけが残っていた。貴婦人の魂のために、荘厳なミサが執り行われた。」

夫の男爵はそれから3年後の同じ日にみまかった。

また秋月氏は、ビクトリア女王とオパールとの関わりについて、女王はオーストラリアのオパール鉱山で大きなストライキが起ったとき、国益を守るため、その鎮圧にあらゆる援助を行った。鉱山主はお礼として多くの立派なオパールを贈った。女王は自分の好みでないオパールを、「菓子でも与えるかのように」親類や友人に配った。「それでオパールは、少なくともイギリス上流社会では、きわめて短い間もてはやされた」と述べられている。

付記2:スペインのアルフォンソ12世(1857-1885)

は 1874年に王政復古をなし、立憲君主制を敷いた人である。

78年に従妹のモンパンシエ公女メルセデスと結婚するが、その時、以前婚約していたカスティリョーネ女伯爵から祝いの品としてオパールを贈られたという。

メルセデスは結婚ほどなく肺結核を患い、半年後に流産で亡くなってしまう。悲嘆のあまり、彼も生命が危ういほど憔悴したという。翌年末に別の女性と再婚して子をもうけるが、85年に肺結核でみまかった。

これをオパールの呪いに付会したお話がエンマ・フォーア「結晶と宝石」(紀伊国屋書店)に紹介されている。