| 658.クロロフェン(蛍石) Chlorophane (USA産) |

「エメラルド・フォスファー」は蛍石の亜種として今日クロロフェーン[緑色の(蛍)石の意] の名で呼ばれている。ギリシャ語のchloros(緑色)とphainesthai (現れる)に因み、和名は緑光蛍石、と木下辞典にある。熱に敏感で、ときにぬるま湯、または掌で温める程度の熱でも光を放つことがある。蛍石は強熱すると青色に発光するのが一般的で、緑色はかなり珍しい。クロロフェンの中には最初のうち緑色に光り、温度を上げていくと発光が青色に変わるものもある。(※蛍石は強く熱すると破片が爆跳して危険なので、試験管の中などに入れて加熱する)

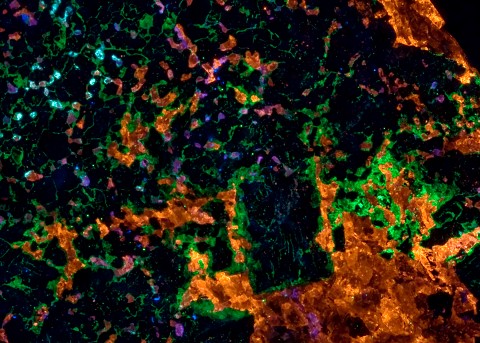

クロロフェンは紫外線によっても緑色に蛍光する。アメリカ、バージニア州アメリア・コートハウス産やロシア、ウラル地方のネルチンスク産が有名で、アメリア産のクロロフェンは紫外線(SW、LWとも)で緑色に蛍光し、後に強い燐光を残す。フランクリン産はSWではくすんだ緑色に光るが、LWではアメリア産と同じ鮮やかな緑色を呈する。ふつう塊状で産し、パキスタンに数センチ大のサイコロ形結晶を産するも、自形結晶はきわめて異例。

クロロフェンの熱発光能力は失われやすく、加熱後、数分で光らなくなるのが普通である。再加熱してももはや光は戻らない。紫外線による緑色蛍光も加熱によって失われる。フランクリン産は電灯の光にあてるだけで明るい燐光を生じるが、これも数分で消えて二度と戻らない。新鮮な破面ほどよく光るが、保管には完全な遮光が必要である。それでも歳月の経過によって発光能力が落ちてゆく。

クロロフェンの粉末で描いた絵は、その刹那だけのはかない幻の美であるわけだ。

cf.イギリス自然史博物館の標本(シベリア、アデュン・チロン産)

(補記)「第五元素」はもともとアリストテレスが、地上の物質を構成する4大元素に対して、天上の世界を構成する不腐不変の元素として想定した。錬金術において第五元素(クイントエッセンス)は、あらゆる物質の中に遍く浸透している純粋な生命力・生命原理と考えられ、術の目的をこの元素の抽出におく術師もあった。それは宇宙霊、生命霊気、エーテル、賢者の石または賢者の水銀といった概念とほとんど同じ、または近いものであった。光が第五元素であるとする観方によれば、光を放つリン=第五元素=賢者の石という直観が成立する。ブラントはリンが第五元素(またはその完成手前の物質)だと信じていた節があるらしい。バルドウィンは宇宙霊の抽出を試みて、光る石(ヨーロッパ史上第二の燐光性フォスファー)を発見した。

1669年(リンが発見された年)、ドイツの科学者ヨハン・ベッヒャーは、物質の元素として、水、空気、3つの土を想定した。3つの土の一つは脂肪土または燃える土と呼ばれるもので、1697年、シュタールはこれに燃焼を司る元素フロギストンの名を与え、燃焼によって物質(金属など)が変化する理論づけを行った。フロギストン説は1750年以降広く受け入れられていく。

1776年、ベンジャミン・ウィルソンはその名も「リン (Phosphori)」という本を出すが、彼はフロギストン説の信奉者で、リン光の輝きはフロギストンが存在することの確かな証拠である、リン光は「物質に捕えられた火」である、と述べた。

補記2:別名にコブラ・ストーン Cobra stone があるが、これは蛇の頭部にあるという夜光珠伝説との連想と思われる。

(参考)エルスホルツはブランデンブルクの宮廷でクラフトが行ったリンのデモンストレーションに強い感銘を受けた(cf. 光をもたらすモノ)。下の図は、エルスホルツの「フォスファーの観察」(1681)の中の一葉で、phosphorus fulgurans (輝けるリン)を使った3つの表現 phosphorus stellatus(星の光)、phosporus nubilosus(雲の光)、phosphorus literatus(文字の光) を示している。つまり、リンの小片を散らしたり、スモッグ状にして光らせたり、光文字を描いて楽しむわけ。

ちなみにリンの燃焼で生じる五酸化リンは昇華性のある雪のような固体で生成時に白煙を生じる。また化合物のホスフィン(リン化水素)は常温下で自然発火して白煙の環を生じる。