◆上ミャンマー地方に産する緬甸玉(めんでんぎょく:ミャンマー玉)は遅くとも17世紀には雲南地方の人々の間で宝玉として珍重されていたと思しいが、18世紀前半になると清国北京の宮廷に献上品の記録が現れる。やがて宮廷玉器の製作に用いられ、乾隆帝期の中頃から美しい翠色のものが翡翠(ひすい)と雅称された。漸く人気の高まった 18世紀末頃(嘉慶帝(仁宗)期初)には雲南を経由した通商路が確立し、19世紀半ばからはマンダレーからラングーンに下って海路で広東に運ばれるようにもなった。(cf. ひすいの話4)

19世紀のミャンマーにはイラワジ川中流域のアワ(阿瓦、インワ)、サガイン、アマラプラ、マンダレーに都を持ったビルマ族のコンバウン朝が存在したが、上ミャンマー地方の玉産地はカチン族の首長が勢力を張ってコンバウン朝と均衡を保っていた。コンバウン朝はカチン族の土地で採れる玉が彼らの財産であることを認め、カチン族の首長はコンバウン朝の統治権を認めていた。他方、この辺境地域には不帰順氏族もあちこちに居住しており、通商路の治安を維持することは必ずしも容易でなかった。

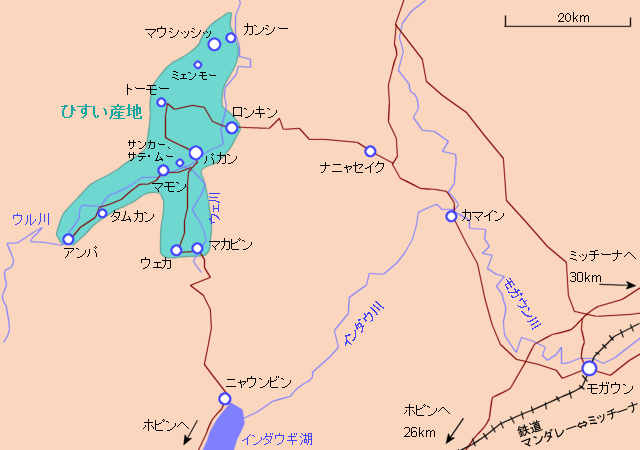

当時、鉱山と集散地のあった地名や取引きの様子は、英人ウィリアム・ワリー(1854-1936)が残した記録によって垣間見ることが出来る。19世紀前半にインドの領土化を始めたイギリスは東南アジアでも勢力拡大を進め、1852年に下ミャンマー地方を征服し、1886年にはコンバウン朝を滅ぼして全土を英領インドに併合した。そして2年後にC.H.E.アダムソン大佐率いる部隊が玉産地の視察に向かった。ワリーはこの行軍に顧問として同行した中国担当公使館の職員だった。中国語が堪能でミャンマーに住む華僑と密接な関係を保っており、地域の地理・歴史に詳しかったようである。 13世紀に雲南商人の隊商が翠色の玉を発見した逸話は彼の報告書によって広く欧米に知られるようになった。

ワリーによれば、通商が再開された18世紀末に玉を求めて清国からミャンマーに越境してきた華人(雲南人)は年に2,30人規模であった。カチン高原は6月から10月頃までが雨季で、玉の採集は乾季に入る11月から5月頃にかけて行われた。華人は乾季にやってくるのが慣例だった。マラリアが猖獗する雨季の風土は彼らに合わず、またウル川の川床で玉を採集することも出来なかったからだ。

初期には、襲撃や略奪にあう危険を冒し、ひどい悪路を辿って奥地の鉱山で直接玉を買い付けたり、採集に携わる華人もあったという。

彼らは騰越(現、騰衝市:シャン族名でモメイン)からクンユン・リェン Kunyung Lien

、そして雲南国境のチャンシー Chansi

を辿るルートを使った。カチン高原に入り、山岳地帯の難所を1週間かけて進むとイラワジ川畔のKachins-Yimma

に着く。ここからウル川(烏龍河)流域に向かい、出来るだけ川に沿って現在のパカン(パーガン)・タウンシップにある鉱山を目指した。約10日の行程でシムー

Hsimu (Seikumo、現サテムー Sate Mu

)に着いた。シムーは後に老坑(ロウカン)と呼ばれる古い鉱山の一つで

1790年に発見された。非常に美しい玉が出て、騰越では同じ重さの銀と交換されることがあったと伝わる。

19世紀半ばにすでに掘り尽くされていたが、今日ではあたりの丘の植生がすっかり剥ぎ取られ、巨大な露天掘り鉱山となって稼働されている。つい先頃(2020年7月初旬)ズリ場の斜面が崩落して大量の土砂が湖に雪崩れ込み、あふれた水が津波となって大勢の採集者の生命を奪う事故が起こった。翡翠ビジネスは近年取引高が増大しており、今は雨季でも採集を続けているものらしい。

一方、王都のアワにはミャンマー産の綿花を買い付ける華僑商人が拠点を張っていたが、彼らは 1798年に政府の援助を得て新たな通商路を開いた。アワからメンルア Menrua (Monywa)へ、そしてチンドウィン川と支流のウル川を伝ってセルアSerua (Seywa)へ。ここから鉱山へは陸路2日の行程だった。このルートの開通によって玉取引は急速に膨らみ、セルアが重要な集散地となった。しかし数年のうちに不帰順民が目をつけて襲撃が始まった。元からあったクトゥン Kutung を通るルートも同様だった。そこでカタやインダウを通るルートが拓かれた。インダウから鉱山までは3日の行程だった。

1806年に政府はモガウン Mogaung

に税関を設けた。採集された玉石をモガウンに集中させて、取引きを保護するとともに徴税洩れがないように図ったのである。採掘シーズンになると、貴族将校の率いる数十人規模の兵が鉱山に常駐して秩序と運搬路の確保に務めた。

カチン族が採集した玉を、シャン族などの苦力(クーリー)がモガウンまで運んだ。華人の多くはモガウンで玉を買い付けるようになり、鉱山まで出向く者は少数となった。

またカチン族自身は玉をモガウン対岸のシュイツンチュン

Shuitunchunに運び込んだ。シーズン中はここにも市が立った。

税はモガウンから玉石が持ち出される時点で初めて課される慣いで、それまで何年かかっても、また何度転売しても徴税されることはなかった。税率は玉の名目評価額の3分の1に定められ、税額を決定する審査官が任命されていた。審査官には鼻薬が効き、実勢の3分の1程度に評価するのが慣いだったので、概ね取引はスムーズであった(容認出来るレベルの税額だった)。

任官には高額の運動費用がかかったので、審査官は経費を回収した上で個人的利益を確保する必要があった。そのため都に送られる税収は5分の1ほどに目減りしたというが、それでもかなりの額となった。他にもさまざまな立場の関係者がさまざまに理由をつけて手数料を乗せていったので、玉取引きは上ミャンマー地方全体を潤したと言うことが出来よう。

鉱山の所有者であるカチン族には(モガウンでも)税が課せられず、ミャンマー国王といえども彼らの権利に干渉しなかった。一方で国王は自身の利益のためにある量の原石を名目的な値段で買い取ることが出来た。

玉取引はつねに銀で支払われた。当初は純度の高い銀が使われたが、ほどなく鉛を混ぜた低品位の銀が横行した。ルピー貨が使われるようになったのは

1874年以降のことである。

こうしたシステムの下で、緬甸玉の取引は長年の間繁栄した。最初の黄金期は1831-40年の間で、毎年少なくとも 800人の華人と600人のシャン族が取引に携わり、あるいは鉱山での労働に従事した。玉石はすべて上述のルートのいずれかを経て雲南府(昆明)に運ばれた。ここで大きな市が開かれ、主に広東から来た商人たちが買い付けていった。彼らは原石を広州に持ち帰って加工した。(※昆明−広州間は西江の水運が利用出来た。)

◆この頃の上ミャンマー地方の様子を目にしたイギリス軍人たちがあった。

1836年にアワから英領アッサム(※1826年ヤング条約でミャンマーから割譲、1835年に茶を栽培する試験農場が作られた。現インド領で、辺境ミャンマー側に琥珀産地のフーコン谷がある)へ向かう分隊に属したハネイ大尉はその一人で、途中シャン族の住むモガウンを通った。ここにはビルマ族やPhwons族なども住んでおり、50人ばかりの華僑もいた。彼らは毎年故国から「蛇紋岩」を買いつけにくる商人を相手に生計を立てていた。華人相手の取引を除けば、首府アワを離れて以来目にしたもっとも貧しい村だ、とハネイは印象を述べている。定期的な市も立たず、生活用品はほかの町からやってくる他種族の商人に頼っていた。

ハネイは、ミャンマー人がキョウク・シェン kyouk-tsien (kyauk-sien, chauk-sen:緑の石)と、華人は ユーシ(玉石) yueesh と呼んでいた石をいくつか手にいれ、ネフライトだと考えた。「その華人は、 外面は粗くくすんだ色であるものの、内部に強い光沢があって、明るく鮮やかなリンゴ緑色の斑点や脈を沢山含んだ原石を選んでいた。これらは注意深く切り出されて、指輪石その他の魔除けとして装身具に加工される。大きな塊は腕輪や指輪、碗や杯に作られるが、彼らの間では特に碗がよく使われる。この石に薬効があると考えられていたからだ。華人が持ち出すすべての玉石は、モガウンから北西に5行軍の場所で採集されている。この国の他の土地でも見出されているが品質は劣る。蛇紋岩と石灰岩はこの地方全体のもっとも高い丘陵部の土台を覆っている。カーンチ谷の底のイラワジの川床にはまた多量のステアタイト(凍石、滑石)がある。」

翌1837年にはウィリアム・グリフィス軍医らが玉(ジェード)の鉱山を訪れて記録を残した。ヨーロッパ人としておそらく初めてのことである。4月上旬、彼の部隊はカマインからよく整備された道を行軍してゆく途中で、鉱山から「蛇紋岩」を運んでくる隊商と行き逢った。すれ違った人数は

1,100人ほどもあり、700人ほどがシャン・チャイニーズだったという(※雲南地方に住むシャン族の出稼ぎ組も含まれると思しい)。非常に重たい荷を竹竿を組んだ枠で吊って、数人がかりで運んでいた。彼らはこの石の取引でかなり大きな収入を得ていた。

辿り着いた谷間はインダウジー湖から(北に) 15マイルほどの距離にあった。深さ数mの縦坑がなんの秩序もなく乱雑に掘られて、谷中に散らばっていた。玉はおおむね丸みを帯びた転石として、石英などと共に黄褐色あるいはほぼ橙色の粘土の中に埋もれていた。機械を使わない原始的な方法で採掘されており、大きな塊は火を使って割っていた。玉の採れる谷は川に沿って東西に

1.2km ほど、また幅にして400-700mほどの拡がりがあった。前年の取引高は

4万ルピーに達したという。

◆再びワリーの報告書をもとに歴史を辿ろう。 1841年にイギリスと清国との間で戦争が始まった。広東で騒動が起こったため、広東商人は雲南府に買付けに行くことを見合わせた(※アヘン戦争 1840-1842)。在庫を抱えた雲南商人はその年ミャンマーに姿を見せなかった。困惑したカチン族はモガウンから国王に訴状を送り、翌年、モガウンの役人が騰越に行って、なぜ来なくなったのか事情を質すことになった。通商路に何か問題が生じたのなら対応する考えだった。1847年から2,3 年の間、若干の取引が戻ったが、1850年に中国南部で太平天国の乱が起こったことから、完全な回復に至らなかった。そして1857年にパンゼーの乱(※雲南のイスラム系住民の武装蜂起 1856-1873)が起こると、昆明への道が閉鎖され、それから数年間、玉取引は完全に停止した。

1861年、広東商人が初めてマンダレーにやってきた。彼はひすいの古い在庫をすべて買い取って、清国まで海路で運んだ。この一回の航海で莫大な利益が上がった。翌年には多くの広東商人が王都に姿を見せて玉取引が再興した。雲南商人もまた大挙して鉱山を訪れた。当時、主要な採石場はサンカー Sanka に移っていた。ウル川の右岸、ナンサン川が合流する地点の対岸にあった。

19世紀前半に栄えた鉱山は概ねウル川流域にあり、前述のシムー(現サテ・ムー)のほか、マサ

Masa、モパン Mopang、タムカン Tamukanが知られたが、いずれもこの頃には産量を落としていた。サンカーは数年前に発見された産地だったが、品質が劣るので採掘の労に値せず放置されていた。しかし再度試掘してみると、従来の鉱山に優るとも劣らない玉が出たのだった。その色あいが優れていることはカチン族も認めたが、彼らによれば休止していた期間に玉が熟し、色に深みが加わったからであった。

鉱脈が育つ、あるいは熟するという考え方は、ヨーロッパではエルツ山地の銀や錫を掘るザクセン鉱夫の間で信じられていたが、アジアではミャンマーの鉱夫や、マレー半島の錫鉱山に働くマレー人鉱夫の間にも存在したのである。(cf.錫の話)

ちなみにカチン族は玉の鉱床を探すのに竹を焼いて託宣を得たという。占いに従って玉が見つかると吉兆が現われるのを待ってから公表した。それから首長の音頭で集会が開かれ、犠牲が捧げられ、再び占いが行われた。すぐに掘り出すべきか、それとも色の成熟を待つべきかを問うたのだ。掘り出すことになると、その周囲を細かく分けて縄張りを結び、同じ氏族の者すべてに鉱区が分配された。

ミャンマーにはナッ(ナット)と呼ばれる自然精霊を信仰する風習がある(cf.

No.716 ルビー)。20世紀半ばに産地を訪れた米人標本商マーチン・エアマンは、玉の採集前にはカチン族もシャン族もビルマ族も華僑も、みな幸運を祈ってナッを礼拝したと述べている。エアマンによると、彼らは玉が採れそうなスポットを探すのにつねに本能に頼っていた。掘った場所を記録しないので、以前に掘った場所をまた掘り返すこともしばしばだったという。

ワリーは (1889年から数えて)、「サンカーはおよそ20年ほど前に良質の玉を産したが長く産出が絶えており、今は荒地となっている」、「老坑(ろうかん)と呼ばれる最後の鉱山だ」と述べている。(※20世紀半ばにはブルドーザーなどの重機や油圧機器を使った採掘が導入されて、サンカーを含めウル川流域の旧坑が再開発された。)

この年の 2月、彼が随行した部隊はモガウンから行軍して、最初の玉産地としてサンカーを訪れた。モガウンから北西に約70マイルの距離にあり、中間地点のサカウ

Sakawまでの道のりはほとんどが密林の中を通ったが、開けた林地も数ケ所あった。サカウでエンダウ川を渉ると丘陵地帯に入った。ところどころ道幅が狭まり、勾配の険しい難路だった。ただ地形は見晴らしがよく、広大な森林が見られた。

ワリーらはサンカーで一日かけて、何年も前に掘られた採掘坑を見て回った。低い丘の斜面や狭い谷間に数千ケの縦坑が掘られていた。その径はたいてい

3-4mを超えなかった。深さは概ね4mほどだった。採鉱中の縦坑は

2ケ所だけで、カチン族に聞いたところでは、いい石が出てくるのは

3ケ月に 1度、あるいは半年に 1度くらいだが、出れば数カ月分の労働に値するのだという。

鉱山の権利はある弱小のカチン氏族の首長に属していた。彼はジェードが見つからない限り、労働者に食べ物のほか何も提供しないが、玉が見つかれば価格に見合った報酬を支払った。他の多くの老坑でも、採集を試みる者が少数あるが、一年に

1,2個の石が採れればいい方で、ウル川の川床も熱心に浚われているが同じような状況ということだった。

主力鉱山は新坑(シンカン)に移っており、トーモーでは夥しい量の石が出ていた。ただ品質は昔採れたものに及ばないという。

◆ウル川流域以外では、モニンからカターへ向かう道を一日行ったところにマウー

Mawhooh

があった。古い採集地を華人が再開して、この数年かなりの収穫を上げていた。(※カチン族は旧坑や休止中の鉱山での採集を華人などに認めたが、玉の採集は危険な重労働で、とてもわりに合わないと悟る華人が大半だった。)

またチンドウィン川には伝説的な鉱山があり、すべての玉産地の中でもっとも豊かだと言われていた。ウル川の主産地から

7日行程離れた場所にあり、マラリアが猖獗し、野生動物や蛮族が出没する地域を通り抜けて行かねばならない。玉が出るのは川に張り出した巨大な崖で、綱を頼りにアリの群れのように這い登って、ハンマーで小さなカケラをかき落とすしか採集の方法がない。下の水は深く、竹を二重に組んだ頑丈な台を載せた舟を浮かべて、台をめがけて石を落とす。しかし多くの石は川の中に落ちてしまい、よほど熟練した潜り手でなければ二度と見つけ出すことは出来ない。華人はこの鉱山をナンテルン nantelung

と呼んだ。近づき難い、という意味である。(※中国語でどう表記するのか調べられなかったが、難進入(ナンジンルー)とでも書くのだろうか。)

「少なくとも20年間、あえてナンテルンに向かった華人はいない。この話にはいくらか誇張もあるだろうが、とりわけ品質のよい原石が採れることは疑いない。私は北京でナンテルン産とされる玉を見たことがあるが、その時聞かされた話もちょうどこんなふうだった。」とワリーは述べている。

◆新しい鉱山としては1873年にマンティエンモー Mantiemhoで良質の玉が出た。75年にイク Iku

採石場が発見された。そして1881年に巨大な初生鉱床、トーモーでの採集が始まった。先の2つの鉱山やパンモー、ミェンモーといった新坑はみなトーモーに隣接していた。ワリーによると一つの玉鉱山で収益が上がるのは普通

2,3年間くらいだが、カチン族は新しい鉱山を次々と見出して開いてゆく。

彼が訪問した当時、トーモー付近には稼働中の縦坑が 44あったが、前年によい石が出たのはわずか3ケ所だった。つい前月

37ケの縦坑が新たに試掘されたが、価値のある玉はまったく出なかったという(それは最近、外国の軍隊がやってきたせいだ、と)。しかしカチン族がほかにも多くの未開発鉱区を抱えていることは疑いのないことであった。一方、トーモーは開山から

7年を経過したが、産出の衰える気配はまったくなかった。(※20世紀後半もトーモーは依然主産地の一つとして知られたが、現在はほぼ採り尽くされたとみられて、主産地はウル川流域の旧産地(老坑)に戻っている。)

サンカーの視察を終えたイギリス軍部隊は、 2月9日にトーモーに向かって行軍した。道幅は広く、ところどころ非常に勾配がきつかった。2,3 マイル進んだところから先はずっと上り坂が続いた。ほぼつねに大きな森の中を進んだ。狭い帯状の竹林の密生地をいくつか通り過ぎたが、下生えは概してまばらだった。サンカーから7.5マイル進んだあたりで、数百エーカーはある広い台地が現れた。採掘のためにそっくり拓かれた土地である。多数の採掘坑があり、ときにきわめて深く穿たれていた。ちょうどイギリスで石灰岩の採石場がいくつも連なっている風景にそっくりだった。最大の採石場は長さ50ヤード、幅20ヤード、深さ20ヤード(18m)あった。穴の底には数十cmほど水がたまっていた。この鉱区は 120人のカチン族が共同で権利を持っており、地方の首長たちを束ねるカンシー・ナウンもその一人だった。作業は行われておらず、価値のある玉は見られなかった。おそらく軍の到着前にすっかり隠されてしまったのである。しかし坑口の周囲や運搬路にそって、何トンもの玉石が積み上げられていた。中国にあれば十分売り物になる品質なのだが、高額な運搬費用に見合うほどでないため買い手がつかず、放置されているのだった。軍が到着した時、トーモーには数百人の野次馬が待っていた。ワリーが見つけた華人はわずか 3人だった。彼らはカチン族がイギリス軍の入山を認めたことに驚いていた。ほかはシャン族とカチン族ばかりだった。

トーモーでは毎年採掘シーズンの初めに豊産を願う祭りが催され、多くの犠牲が捧げられるが、今季は殊に盛大だったという。というのも清国の皇帝の婚儀が間近に迫り、皇帝の名代から多量の買い注文が入ったからだ(※光緒帝(徳宗)は1889年に結婚して、親政を始める)。ちなみに前代の同治帝(穆宗)の婚儀の時(1872年)には儀礼用(贈答用)の玉が広東で大量に買い付けられ、その金額4ラークルピー(40万ルピー)に及んで、ミャンマーでの玉取引にも大きな影響を与えた。

巨大な玉の採石場は雨季の間に水没しており、シーズンの始めは多大な労力と資金を要する排水作業に費やされた。訪問時にはいくつかの採石場に排水のための竹枠が組まれていた。縦坑の床面を 2,3時間の間乾いた状態に保つことが出来れば(普通、2〜3月の間だけ可能だった)、床石の上で巨大な火が焚かれた。カチン族の鉱夫らは膨大な熱が加わって石にヒビ割れが入るのを注意深く見守り、その兆しが現れるとすぐに石斧やハンマーを打ち込んで、強く力をかけて割り取った。作業は石が最高に熱くなった状態で行う必要があり、彼らはバショウの葉を幾層にも重ねて縫った服で身体の露出部分を覆っていた。坑内の熱は鉱山の上部で作業を監視する者さえやられてしまうほどで、カチン族でなければとうてい耐えられない苛酷さだった。実際、毎年多くの鉱夫が死んでいた。

新坑で採れる玉は老坑産の玉より品質が劣ると前述したが、ワリーは、「その違いを簡単に説明すると、玉(ジェード)の価値は主に色で決まる。特別な暗緑色のものが望ましい。しかし色がすべてというわけではない。半透明で、光沢があり、また硬さも求められる。これらの4つの条件を満たす石はとても稀である。古い石はあとの3つの条件をかなりの確率で満足する。しかし暗緑色のものは珍しく、しばしばまったく得られない。新しい石は望ましい色のものが潤沢にあるが、あとの3つの条件を満たさない。概して不透明で、光沢がなく、もろい。」、そして質が劣る理由を、「老坑では手頃なサイズの塊(転石)が採れたが、新坑の原石は巨大な塊状で産し、カチン族の持っている道具では切り出すことが出来ない。そこで熱を加えて砕くのだが、石が脆くなり、透明度が下がるのはそのためだろう」と推測している。

◆この時代の華人商人は(新坑の)鉱山で玉を買い付けるようになっていた。必ずビルマ族かビルマ・シャン族の仲買人が間に入って価格交渉をまとめた。支払はルピー貨で行われた。取引きが成立すると、玉はシャン族かカチン族の苦力(クーリー)によってナニャセイクまで運ばれた。トーモーから丸1日の距離である。ナニャセイクからサカウまでの

3マイルほどを掘割りを伝ってエンダウ川に進み、モガウン川を経てモガウンで国税が徴収された。そしてイラワジ川をバモーまで下り、そのままマンダレーまで送られるか、陸路を騰越に送られた。(※1880年代は上ミャンマー地方の治安が悪化し、税関がモガウンから南方のバモーに移された時期もあった。)

またウル川下流の老坑に産する少量の玉は、ウル川からチンドウィン川を伝って運ばれたが、流れが急なため、新坑の玉にはほとんど利用されなかった。

例年、玉産の6分の1は徴税を逃れてモガウン〜バモーを通らずに中国に密輸されたが、前年は徴税権者と商人の間に確執が起こり、密輸量が

4分の1まで増えたとみられていた(※英領政府は徴税権の貸与契約料をミャンマー王国時代より値上げした。徴税権者は従来の慣例を破って厳格かつ迅速な課税を華人商人に対して主張し、またイギリスの支配を背景にカチン族から鉱山を取り上げる動きを見せた。暴動が起こって彼は死んだ)。

ただ、雲南での取引が今はさほど盛んでないこと、通常利用されるバモーから騰越に入るルートに比べて直接騰越に向かう山越えルートは荷送料が数倍かかることから、密輸比率がこれ以上大きくなることはないと推測された。ただし少量の高品質の玉を持ち出すには利便のある歴史的なルートで、また毎年雲南から出稼ぎに来る数百人のシャン族は、持てるだけの玉を背負って山越えして故郷に戻るのが常であった。

イギリス軍部隊の視察は、当然ながら学術的関心から行われたものでなく、新たに領土とした土地でどれだけの収益を上げられるか、そのためにどんな投資が必要になるかを評価するためのものだった。ワリーの報告書は、玉鉱山の場所や集散地、通商ルート、取引き慣習などを述べると共に、ミャンマー王国時代の税収、徴税法、税収改善のために王たちが採ってきた手段等を細かく記述している。(※産出した玉石を国王個人が全量買い上げて華人商人に卸す仕組みが行われたことも何度かあったが失敗した。近年は徴税権貸与契約によって予め収益を確定する方式が主流になっていた。)

そして清国での玉の需要が減ったり、玉の生産量が減る気遣いはないこと、イギリス式の秩序を上ミャンマー地方に実現できれば、豊かな税収が見込めることを縷々記しているが、一方で鉱山を所有し玉取引で経済力を持ったカチン族を従わせることは必ずしも容易でなく、将来これを試みるにはかなりの軍事力を必要とするだろうことを述べて、報告は結ばれている。

この後、イギリス軍は上ミャンマー地方において不帰順部族の鎮撫作戦を展開するが、反抗はなかなか収まらず、1892年の暮れには玉鉱山とモガウン間の通商を確保するためにグルカ兵を主とする

150名のエスコート部隊がおかれた。(2020.7.18)

補記:マンダレーは 1861年から玉の集散地となったが、その南にあるアマラプラ(アワとマンダレーの中間地、かつての都)の寺院には 19世紀初以来ミャンマーで命を落とし、年ごとの供養を受ける華人の 6,000人に及ぶリストが残っている。彼らの多くは玉を求めてやってきた者たちで、名士あるいは富裕な商人ばかりだから、同じ目的で来て亡くなった無名の人々は数知れないだろう、とワリーは記している。

補記2:中華圏のひすい市場は21世紀に入って急成長し、2019年にミャンマーの首都ネピドーで開かれた政府主催の 56th エンポリウムでは翡翠原石の取引高が約600億円に上ったという。cf. ひすいの話6 追記