| 716.ルビー Ruby (ベトナム産) |

19世紀、西洋圏にアジアの赤い宝石ルビーが入ってきたとき、さまざまな伝説も一緒に入ってきた。ティファニーの宝石学者クンツの流儀で言えば、それらはルビーに関心を惹くための巧妙な罠であり、「売らんかな」の箔付けであった、のかもしれない。少なくともそうした意図をもった業者によって積極的に紹介されたのかもしれない。しかしそれもまた文化であり、流行を生み出す原動力である。世の中、余裕のある人々は物質的贅沢のみならず、文化的な価値、精神的な価値を求めるように出来ているからである。

インドにおいてルビーはヒンドゥーの神々に連なるもので、あるいは太陽の象徴であったり、聖別された神の血であったり、大地の心臓から流れ出た血の滴であったりした(cf.

No.713)。仏像の額には赤いルビーが嵌め込まれるが、これは輪廻転生のシンボルだと伝えられた。また疾患に対する宝石の神秘的な薬効も伝えられた。

上ビルマ地方(モゴック)から直接宝石が届くようになると、現地の言い伝えも伝わってきた。いわくルビーを地中から(川底の沖積土壌

-ビョン-

から)掘り出す現地人の間では、深く鮮やかな赤いルビーはこの宝石が長い年月地中にあって適度に熟したものだと信じられている。ルビーははじめ無色の石として生じ、やがて黄色を帯び、緑色になり、青色になり、最終的に赤色に熟れるのであり、淡い色のルビーは掘り出すのが早すぎたものである、熟しすぎたルビーは色が暗くなったり巣が入ったりする、と。

この種の観念は実際には地中の産物一般に対して世界中に流布しているもので、ザクセン鉱夫たちの金属鉱脈に対する観方、河底の和田玉についての中国人の観方、あるいはスズ鉱床に関するマラヤ人の観方などに共通している。これらはみな地中で育つのだ。

インフラのない時代、モゴックの谷は港都ラングーン(ヤンゴン)から40日以上かけて辿りつく僻遠の地であり、他国人の寄りつくべからざる瘴癘(しょうれい)の地とされていた(cf.No.505

Burmite)。暑熱と湿気がひどく、毒蛇が棲み、悪疫の蔓延する赤い宝石の谷のイメージは、一般にダイヤモンドと結びついたコブラの棲む白い宝石の谷のイメージに相同のもので、ルビーの採集がいかに難事であるか、ルビーがいかに貴重であるかを物語っていた。しかしそんな伝説が都会地でまことしやかに囁かれる一方、現地では大資本を投下した機械化採掘が行われているのであった。

20世紀も半ばになると世界はいよいよ狭くなり、さすがに禍々しい蛇の谷のイメージは忌避されて、次のような清朗な、しかし何がしか陰翳を欠いたイメージに変わった。(補記2)

あるとき、広大な土地を知ろしめす巨大なワシの王が領国の上空をゆっくりと回っていると、とある谷底に新鮮な血の色の肉きれを見つけた。ワシの王は急降下して肉に鉤爪をおろした。ところがその肉は貫くことが出来なかった。ワシは何度も鉤爪を突き立てたが、そのたび退けられた。そしてとうとう、これは肉ではなく、大地と炎とから生まれた宝石なのだと気がついた。彼は敬意をこめて石を掴むと空高く舞い上がり、この世で一番高い山のてっぺん、ほかの誰にも手の届かない場所に供えた。それはモゴックで最初に発見されたルビーであった…。

ワシは、おそらく龍のイメージを置き換えるもので、龍は鳥とヘビのイメージを同時に担う存在である。

またルビーの色が新鮮な血の色あるいは肉の色になぞらえられているのは、インド神話の流れを汲むのであろう。

19世紀末から20世紀初にかけてロンドン市場に大量のルビーがもたらされたとき、その色はやはり血になぞらえられた。もっとも貴重なルビーは濃い赤色で、現地人が Padanya Nyunt あるいは Ko Dwei (Ko-twe) 、すなわち「ピジョン・ブラッド」(鳩の血)と呼ぶものだと宣伝された。この言葉はもともとビルマの宝石商たちが特に優れた色合いのルビーを呼称したものと伝えられたが、相当に観念的であり、ルビーの美しさを賞賛する美辞であって特定の色を指すものではないとさえ言われる。(補記3)

ある宝石商は、ルビーには多色性があるが、ピジョン・ブラッドは彩度が飽和するぎりぎりの暗さの強烈な赤色を主色として、若干の紫味を帯びたものだとする。というのも、かつてビルマの王侯たちはルビーを黄金の地金に嵌めて身に着けたが、紫色に含まれる青味が(補色として)黄金の色を相殺し、ルビーをもっとも美しい赤色に見せたからである、と。

宝石学者のリチャード・ワイスは、その道

20年にして、モゴックで初めて、ほんとうのピジョン・ブラッド・ルビーを見た、と述べているが、その色をストーブの上で何時間も煮込んだ濃いトマトソースの色に喩え、わずかに青味が混じっていたという。

しかし別の宝石商は、ピジョン・ブラッドは紫味をまったく帯びない純粋な赤(赤色は少し暗い明度でもっとも鮮やかになる)だという。日本のように無彩銀白の金属地を好む文化圏ではむしろこの方が映えるだろう。

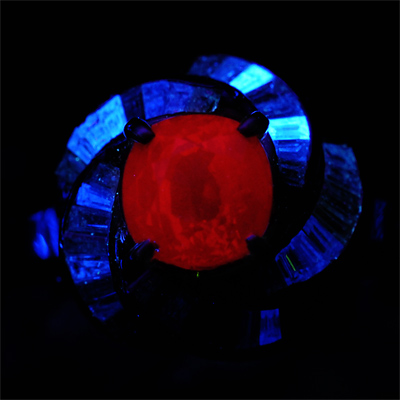

また別の宝石商は、彩度の高いルビーの赤色は日光に含まれる紫外線による赤色蛍光が混じったものだという。従って紫外線を含まない光源の下では認められないし、紫外線の強度によって明るさが異なってみえる。(補記)

ピジョン・ブラッドを巡る混乱は根深いもので、19世紀のあるビルマの宝石商はすでに、「ピジョン・ブラッドを見たいと望むのは、神の顔を見たいと願うようなものだ」と述べている。

つまりはピジョン・ブラッドの(色の)ルビーが最高のルビーなのでなく、最高の(品質の)ルビーがピジョン・ブラッドに喩えられるのである。その色はルビーを見た人の心の中に刻まれる、何にもまして美しい血のイメージに彩られた記憶色なのかもしれない。

それにしてもなぜ神々の血でなく、大地の血でもなく、ハトの血なのか。

20世紀半ば、ビルマ人の間では最高のルビー(の色)をピジョン・ブラッドとして、これに次ぐ優れた色のルビーが、ラビット・ブラッド rabbit's blood (yeong-twe)

と呼ばれていた。ピジョン・ブラッドよりわずかに暗く、周辺部に青みが入るという。ウサギとハトの血の色が果たして違っているのかどうか知らないが、優れたルビーの1位、2位が動物の血で表現され、どちらも現地では御馳走の類であるところが面白いと思う。原初的な情動を揺さぶる美醜の識別は食欲と結びついているのだろうか。美しい≒美味しそう?

3番目によい色は bho-kyaik

(ボチャイ)と呼ばれる深みのあるホットピンクであった。字義は「イギリス人お好み」で、このイギリス人とはモゴックで活躍した宝石商

A.C.D.ペイン(1901-1971)を指したという。ペインはこのタイプのルビーを好んで買い付けた。もちろんイギリス市場でよく売れて、数を集められたからだと思われる。

4番目は淡い(明るい)ピンク色で leh-kow-seet

と呼ばれる。字義は「腕輪にする(レベルの)ルビー」。

この後もいろいろあるらしいが、一番ランクが低いのは地味でごく暗い色の低品質の石で

ka-la-ngoh

と呼ばれた。字義は「インド人も泣き出す」。このクラスのルビーはインドが最大の消費地であったが、あんまりひどいので愚痴をこぼす、という含みだという。

ちなみに今日では濃いホットピンクのルビーがボチャイともラビット・ブラッドとも呼ばれているそうだ。ボチャイは元来ヨーロッパ人の好みだが、半世紀で兎の血の色が変わるとは思えない。ラビット・ブラッドはピジョン・ブラッドと同様、やはりイメージ的な表現なのかもしれない。

ところで(種にもよるが)ハトとウサギに共通するのはどちらも目が赤いことである。目を通して血の色が透けてみえている。ピジョン・ブラッドはハトの眼の色だという説があるが、であればラビット・ブラッドはウサギの目の色であろう。それなら無理に血を流さなくても見ることが出来る。ルビーの喩えにハトやウサギが持ち出された理由はそこにあったのかもしれない。ならばハトメとかウサメと呼ぶはずでは? という反論もあるが、もともとインド文化圏ではルビーは血のイメージだから、ハトチ、ウサチで正解なのだ。

もうひとつ、ピジョン・ブラッドの由来を土俗信仰に結びつける説がある。ミャンマーでは自然界の精霊ナッ(ナットnat)を祀る風習があった(今も残っているそうだが)。「ビルマの竪琴」には、水島上等兵が食人種の蛮族に捕まったくだりに次のように書かれている。

「ビルマ一帯では、ナットという魔霊が信じられています。これは木にも石にも、そのほかありとあらゆる自然の中に宿っている精霊で、これに愛されればどんな幸せでもめぐってくるし、これを怒らせれば大へんな災いがふりかかるのです。あの高尚な仏教を信じているビルマ人の、しかもその知識階級すらいまだにナットをあがめているので、その前に供物をささげたり、その霊をしずめる儀式をしたりしているところを、よく見ました。ここの蛮人もナットを崇拝して、その小さな祠がいたるところにまつってありました。」

ナットを祀るとき、しばしばハトや鶏などが犠牲として捧げられる。鳥の首をひねったとき、鼻孔からわずかな血の滴が垂れる。その滴がルビーを連想させた、というのである。

補記:ミャンマー産のルビーは通常、長波紫外線によって赤く蛍光する。ある種のルビーは通常光でも蛍光するといわれるが、かなり珍しい。むしろスピネルにこのタイプの石があって明るく輝いて見える。ベトナム産のルビーも日光下でよく蛍光する。タイ産はふつう蛍光性を示さない。

補記2:「蛇の根源的な力は、生と死を体現し、したがってまた善と悪をも体現しているところにある−人間が蛇によって善と悪の認識を得たその同じ瞬間に人間は死をうることになる。」(ユンガー「パリ日記」 1943.7.13 山本尤訳)

補記3:清朝初期の、中国(雲南地方)とミャンマー間の宝石取引に関する記述が劉崑の「南中雑説」(1680)にあり、その中に「鴿子血」(gezi xie: ピジョン・ブラッド)の語が出てくるそうだ。