◆翡翠(ひすい)は中国起源の言葉で、古く前漢代の史書にその名が見える。鳥の名を指す場合、色名を形容する場合、また玉石の名を示す場合があると考えられるが、どれであるか今となっては分かりづらい。

司馬遷の「史記」(BC91年)の司馬相如伝に「翡翠ヲ揜ル(※とらえる)」「翡翠之葳蕤(※羽飾り)ヲ錯フ」とあるのは鳥名の翡翠と見られる。

劉向(circa BC79-6)の撰した「新序」に「漸台五重、黄金白玉、琅玕龍疏、翡翠玉璣、莫絡連飾、万民罷極」の句がある。「五重に作った台に黄金や白玉、ロウカンや龍疏、翡翠や真珠などを纏わせて飾っているが、万民は困憊の極にある」といった意味。翡翠は玉名かもしれないが、翡翠鳥の羽とも、羽色の玉璣とも解釈可。翡翠と琅玕(ろうかん)が玉名であれば、別タイプの宝玉だったと思われる。

後漢の班固(AD32-92)の「西都賦」には「翡翠火齊、流耀含英」の句があり、翡翠鳥の羽で飾った火齊玉、あるいは翡翠の羽の色のキラキラ光る玉と解釈される。(火齊は一般に玫瑰(まいかい、雲母)または水精(水晶:火取り玉)。)

長安(現在の西安)の後宮を描写した文中にあるもので、前後の句も示すと、「隨侯明月 錯落其間。金釭銜璧 是為列錢。翡翠火齊 流耀含英。懸黎垂棘 夜光在焉。…珊瑚碧樹 周阿而生。」とその華麗なさまを褒め上げている。

張衡(AD78-139)は班固の両都賦に倣って洛陽と長安とを描き(二京賦)、「西京賦」に「翡翠火齊 絡以美玉。流懸黎之夜光 綴隨珠以為燭。」(翡翠ト火齊、絡メテ美玉トス。懸黎ノ夜光ヲ流シ、隨珠ノ綴リヲ燭ト為ス)と同工の句を並べている。

当時、雲南地方の南西部(今の保山あたり)に哀牢という西南夷の国があった(BC2-3C頃の建国)。AD47年に後漢の軍に敗れ、後に永昌郡に属して漢の大守が支配した。「華陽国志」(AD355年編纂)はその産物として、「黄金、光珠、琥魄、翡翠、孔雀、犀、象、蚕、桑…」等を並べ、また水精、瑠璃も挙げている。

同書は、後漢時代の永昌郡にピュー族(僄越)が居住していたと述べている。別の史書は永昌の南西3,000里に驃国があるとし、距離は大袈裟で怪しいが当時ピュー族の国がミャンマーに存在したとみられる。彼らが上ミャンマー地方に産する翡翠を知っていた可能性はあるが、永昌にもたらされて「翡翠」と呼ばれたかどうかは分からない。一方、翡翠鳥の羽が飾りモノとして珍重されたことは確からしいので、翡翠を鳥名と解釈するのが一般的である(⇒翡翠の名の由来)。同書の南里県の項には「翡翠と孔雀が有る」と並べられ明らかに鳥を指しているし、「桂海虞衡志」には「嶺南近海の郡では鸚鵡、孔雀、翡翠を膾(なます)とし、また金魚も食う」とある。

降って陳(南朝)の徐陵(AD507-583)の「玉台新詠」の序に「瑠璃硯匣、終日随身、翡翠筆牀、無時離手」の句がある。瑠璃の硯箱を終日身に携え翡翠の筆架を片時も手放さなかった、と愛用の文具を述べるが、筆架はおそらく翡翠の名を持つ石材を使ったものとみられる。

(※ちなみに唐代頃から知られた端渓硯の中に青碧色■の眼の浮かぶものがあり、翡翠紋と呼ばれる。)

宋代の欧陽脩の帰田録(1067)に、精巧な作りの時代ものの玉瓶について語ったエピソードがある。これを入手した時、友人の梅堯臣(梅聖兪)はその色から「碧玉だね。」と言った。潁州にいたとき同僚に見せると、真宗(在位

997-1022)に兵馬鈴轄として仕えた老臣の鄧保吉が、「これは宝器で翡翠というものです。宮中の宝物蔵に翡翠の酒杯が一組あったので知っているのです。」と言った。その後、欧陽脩が玉瓶の腹を撫でていると、たまたま手に嵌めていた金環が擦れて、金屑が粉のように落ちた。それで翡翠は金を削るものだと知った、という。(※たいていの金属のモース硬度は5より小さい。金は2.5-3。鋼は軟玉と同程度か少し硬い。)

やや遅れて杜綰は雲林石譜(1133)に、「于闐国、石、堅土中ヨリ出デ、色深キコト藍黛ノ如シ。一品ハ斑斕白脈、点々トシテ光燦アリ、之ヲ金星石ト謂フ。一品ハ色深碧ニシテ光潤アリ、之ヲ翡翠ト謂フ。屡之ヲ試ミルニ正ニ金ヲ屑クベシ。」と述べている。翡翠はホータン国に産する深碧色■の光沢に富む石(ウテンの玉)で、金が削れるかどうかで試せばよいと考えられたように受け取れる。しかしこの場合の翡翠はバダフシャンに産する藍黛色■ないし紺青色■の上質のラピスラズリを指す。cf.

ひま話 青金石の話

欧陽脩が碧玉と翡翠とを同類の玉とみたのか別類とみたのか紛らわしいが(どうも後者っぽい)、杜綰の石譜は自分が蒐集した石について述べたもので、ラピスラズリの深青色を深碧と表現し、(誤って)ホータン産と解釈したようだ。宋代の碧玉や翡翠は青色ないし青緑色の石を指したと思しい。ということは少なくとも当時の翡翠鳥の飾り羽も青色系が主流だったのだろう。

清代(1616-1912)初期の方以智の「物理小識」(1664)や「通雅」(1666)は「屑金之翡翠、碧玉也」と、杜綰と同じ事を述べている。(※後述するが、当時の雲南地方では翡翠を碧玉と呼んだようだ。)

少し早く、李時珍の「本草綱目」(16C)は金の項に「翡翠石はよく金を屑にする」と述べる。先人の記録を踏まえたのだろう。

江戸時代の日本の本草・博物書もこうした中国の伝統解釈を継いでおり、小野蘭山の「重訂本草綱目啓蒙」(1847)の金星石の集解に、「翡翠石ハ玉ノ類ニシテ和産ナシ。…雲林石譜ニ于闐石ト名ヅク。于闐国ヨリ出ル故ナリ。」とある。(※ちなみに陳舜臣も雲林石譜の金星石を青金石に擬えている。石亭は雲根志で国産の黒雲母の細かいものを金星石と、絹雲母を銀星石と呼んでいる。cf.

No.745

銀星石 補記)

◆中国とインドを結ぶ交易路の一つとして、雲南地方からミャンマーのカチン州を通るルートは紀元前後にはすでに知られていたと見られる。しかしカチン州で採れる翡翠(玉)がいつ頃から中国に入ってきたかはあまりはっきりしない。13世紀にこのルートを通った商人が緑色の転石を持ち帰ったという伝説が雲南にある。その華人は驢馬の背に荷を載せてミャンマー北部の未開地を通って戻る時、荷の釣り合いをとるのに一個の転石を拾った。後に石を割ると、表面の茶色い皮の内側にエメラルドのような翠色(祖母緑色)が現れた。軟玉のように強靭だった。運んできた荷よりも高く売れた。隊商はすぐに引き返してその場所を探したが、誰も覚えていなかった。

14世紀に雲南の地方府はこの玉の産地を探しに調査隊を送り出したが、さまざまな条件に阻まれて辿り着くことが出来なかった(全滅した)、という。

以来ミャンマー北部のどこかにある翠色の小さな石が時折中国内で出回ることがあったが、その産地は華人にとって長く謎のまま残った。

明代の万暦帝(1572-1620)の墳墓に納められた王杖に硬玉製のものがあり、宋代の品というが由来は不明。古く漢代の葬玉の中にも硬玉があるというが、これも委細不明である(※誤認ともいう)。

明代末の文人旅行家に徐霞客(1586-1641)という人物があった。世塵を離れて各地を旅行し、名山や大川を見て回ることを若い頃から願っていた。結婚してほどなく、20代初から歴遊を始め、中国のほとんどの地域を巡った。晩年の

1636年秋に長期旅行を志し、浙江・江西・湖南・広西・貴州・雲南地方を4年間かけて回った。書き綴った日記は後世に「徐霞客遊記」として知られる。雲南地方の旅行記を「滇遊日記」という。(※滇(てん)は漢代にこの地方にあった国の名。)

徐は 1639年の2月に雲南の麗江周辺に遊び、3月中旬に大理南城門に入った。そしてちょうど観音街子(後の大理三月街)という大きな市が立っているのを見物したが、永昌(※雲南省西部)の商人が琥珀や翠生石などを扱っていたと書いている(17日)。琥珀は「華陽国志」の昔からミャンマーの産品として知られた。翠生石は翠玉の原石の意で、おそらく今日の翡翠(硬玉)の原石だったとみられる。「いいものはなかった。」と書く。

月末に保山県域に遊び、4月中旬に騰越州域へ入った。雲南西端の州域である。5月半ばに騰越(現、騰衝市)に滞在して、梅雨の合間に温泉地などを回った。(※三月街は旧暦3月15日から一週間行われる祭で唐代から続く。白族の先祖を祭る行事で、唐代に観音の昇天を祈念して仏教徒の集会が行われ、やがて慣習化し節日になったという。白族の里、大理に周辺の少数民族が漢方薬や地元の特産品を持ち寄って交易する。騰越は漢代に「滇越乗象の国」と呼ばれた。漢に服して通行可能になったため、四川からインドへのシルクロードの通行が円滑になった。古蜀身毒道という。保山と騰越の間には

2,3000m級の峰が連なる高黎貢山脈がある。西側の騰越は保山と比べて低温多湿の気候、周辺には火山群があって温泉が湧く。源泉の温度はどこも90度以上あるという。 少数民族のリス族が住む。)

11日の日記に、ぬかるんだ道を辿って潘君を訪ねたが会えなかった、とある。潘は商才ある若者で、ミャンマーまで足を伸ばして、かの地の物品を家に沢山抱えているのだが、役人が人を寄越しては碧玉がないか調べにくるので困っていた。そのためしばしば客に会うのを避けた。

13日に町に住む李君と一緒に、蘇玄玉という人物を訪ねて玉を見せてもらう。蘇は雲南人でもと文学生だったが、文を捨てて武人になり、吳參府の幕客をしていた。徐は一目見て、ちょっと変わった人物だ、と思ったが、相手もそう思ったらしい。碧玉を持っていて、どれも簪にしていた。徐はその中から4本を選んで持ち帰ったが、かなり沈んだ色あいだと思い直し、李君を介して強いて返品した。どうやら徐は碧玉を手に入れるためにいろいろと画策したようだ。

ちなみに雲南地方の蘇姓の人は宋代に移り住んだ華人の末裔が多い。蘇姓人は明・清代には台湾にも入っていった。

14日から18日までは雨続きで、ずっと宿にいて地方図誌などの写しをとって過ごした。また潘君から碧玉を得ようとしたが、彼は徐を宝石の有無を探るために役人が差し回した蘇姓人と考えて寄りつかず、警戒して石を見せようとしなかった。それでもなんとか意を通じて、翠生石を2ケ入手することが出来た。保山の知人宛てに発送してもらった。

19日に騰越を発ち、景勝を愛でつつ 24日に保山県城に戻った。翌日、知人と市に行き、緑色をした蟲入り琥珀を買った。彼の友人の紹介で玉工を訪ねたが、会えなかった。

翌日、知人が玉工を連れてきてくれた。届いていた原石を渡して、印池(朱肉皿)と酒杯を作るよう依頼した。石の代金より加工賃の方が高くついたが、原石は重くて持ち歩くに不便なので致し方なかった。原石の一つは白地が多く、鮮やかで艶のある緑色の斑点が散る、よくある石だった。人はみな翠の部分が少ないので見向きもしなかったのだが、徐は翠色のものがいいと思わず、白質のこの石を選んだのだった。潘君はこの石には値打ちがないと言って、翠色ばかりの別の石を薦めたので、こちらも受け取った。こういう石が妙品だというのだが、徐には色が暗くて光がないようにしか思えなかった。白質の石から印池を2つ作り、純翠の石は酒杯にした。銀を求められたが手元になかったので、麗江で手にいれた二両ほど(約80g)の銀杯のセットで支払った。

こうして徐の日記を読むと、少なくとも17世紀中頃の雲南地方では、ミャンマー産の翡翠が碧玉(宝石)・翠生石(原石)と呼ばれて珍重されていたらしいこと、一様に翠色の石が上品とされていたことが分かる。またおそらくは売買に税がかけられ、無許可の取引きは禁じられていたのだろう(あるいは単に地方の役人が安く買い集めて利潤を得ていたということかもしれない)。

徐は白質の石を好ましいと思ったが、その嗜好は白玉を最上とする伝統的な華人の価値観でもあったと思われる。

翡翠はこの以前から宝石として扱われていただろうから、万暦帝の墓所に硬玉の埋葬品があっても時代的には不思議でない。

1995年、騰越において崇祯19年(1646)の碑銘のある古墓が発見された。「李老孺人墓」とあり、埋葬品の中に翠色の玉の腕輪があった。ミャンマー産であることが確からしい「翡翠」製品として、もっとも古い物と見られている。(※孺人は明代の七品以下の位の官人の妻または母の呼称。若い頃から身につけた品とすれば、16世紀末-17世紀初には使われていたことになる。)

ちなみに「徐霞客遊記」は徐の死後、江南の文人の間で読まれていたが、明末の動乱期に過半を散逸した。子孫が残部をまとめて 1776年に刊行し、20世紀初に地理書として再評価された。近年、観光産業に力を入れる中国では、徐の遊記が始まる日付、 5月19日を中国旅遊日に定めている。(補記2)

◆硬玉(翡翠)が中国史の表舞台に現れるのは 18世紀前半の清朝・雍生帝期(在位1722-1735)のことである。この頃から雲南からもたらされた玉材が宮廷御用の玉器に作られるようになった。雲玉、滇玉を記した宮廷記録は雍生11年(1733年)に始まる。当時はホータン玉が乏しくなっていたため、代用品が必要とされていた。初めはホータン玉に似た玉質のもの(白玉)が選ばれたが、やがて華やかな翠色の玉材も好まれるようになる。

雍生帝(世宗)を継いだ6代乾隆帝(高宗)の時代(1711-1799: 在位1735-1796)は清朝の最盛期と言われる。玉器文化も華開いた。乾隆帝は生涯に10度にわたる外征を行って帝国の版図を倍加した人物で、若い頃は自ら遠征軍を率いた。1757-59年の西域遠征によって獲得し、新疆と名づけた領土にはホータン玉の産地があり、直轄地としたことで大量の玉が入手可能になった。毎年、春と秋の2回、それぞれ2トン程度の玉が荷車に載せられ、蜿蜒と続く列をなして都に運びこまれた(cf.

軟玉の話1)。

そうなるとミャンマー産の白い硬玉はさほど珍重されなくなっただろうが、代わってホータン産の白玉や碧玉(マナシ玉)とは一味違った鮮やかな翠色の玉が求められたと思しい。

乾隆帝はエメラルド色をした碧玉や翠玉を好んだようだ。乾隆年製と彫られた翡翠玉器が残り、宮廷記録に「翡翠玉」の名が記されている。乾隆36年(1771)の乾隆帝誕生日の祝賀として地方から献上された物品の目録に、翡翠瓶が見えるのが最も古い。「乾隆年製」の銘のある翡翠玉器は少数だが、宮廷内で製作された作品とみられる。ただこれがミャンマー産の硬玉であるのか、新疆産の軟玉-碧玉と呼ばれたもの-であるのかは微妙である。

ちなみに清の倪蛻撰「滇小記」(滇雲歴年傳)(1719年)には青色の宝石名として「翡翠」が出てくる。文脈的にサファイヤ(コランダム)またはラピスラズリを指すらしいが、雲南-ミャンマー地方産の宝石が翡翠の雅称で描写された最初の記録とみられる。宋代の于闐石・翡翠が深青色のラピスラズリだったことと考え合わせると、この間の数世紀、翡翠石は青色系の玉で、18世紀後半頃からミャンマー産の翠色玉を指す語に転嫁したのかもしれない。

乾隆帝は武人である一方、中国の伝統的な文物を好んだ美術愛好家でもあった。宋代の美術品を手本に自ら工人を指図して、大量に入ってくるホータン玉を玉器に作らせた。紫禁城には過去の王朝から引き継いださまざまな玉器があったが、それらを一点一点確かめて、讃頌を彫らせ、署名を入れさせたりした。自分の芸術センスを確信していたので、好みに合わない古代玉器をリフォームさせたこともしばしばだった。数千年前には宗教的に尊崇されていたはずのある璧(円盤)は、自作の誌文で飾ったテープル敷きとなり、ある琮(四角柱状で円筒の刳り抜きをした祭祀物)は花瓶に直された。

1749年に清はミャンマーに朝貢を求めた。当時のタウングー王朝はこれに応じ、派遣された使節は

1752年に北京に入って乾隆帝の歓待を受けた。しかしこの年に王朝は滅び、ペグー朝に替わる。さらに

57年にコンバウン朝(1752–1885)に替わった。

1765年、ミャンマーの町で清国人が殺された事件を口実に、乾隆帝はミャンマー征伐を決める。雲南の駐留軍が立ったが国境付近で敗退した。中央府から将兵が派遣され、2度、3度と挑んで、首府のアワ(インワ)

ava近くまで進攻したものの結果は惨敗に終わった。1769年に

6万の兵をもって4度目の侵攻が行われた。始めは上首尾だったが、やがて完全に包囲されてしまった。帝命が届いて講和を申し出たところ、ミャンマーの将軍は独断でこれを受諾、清軍が引き上げて戦役は終わった。

その後も乾隆帝は機会を伺い続け、10年近く大軍を雲南に留めていた。またミャンマーとの通商を禁じること

20年に及んだ。外交的解決によって 1790年に通商が回復したが、清国はミャンマーが朝貢国になったとして勝利宣言を行った。

欧米の宝石関係の文献は国交回復を 1784年として、この時からミャンマー産の硬玉が定期的に清国に流れるようになったと述べている(1888-89年に行われた鉱山視察に同行した英国人、ウィリアム・ワリーの報告書を引いたもの)。

国境が開いた途端(あるいはその以前から)、需要の高まった翡翠原石を求めて華人(華僑)がミャンマーに入り込んできたと考えられるが、いずれにしても 18世紀末にはかつてない量の玉石が北京の紫禁城に住む玉工たちの手に渡り始めていた。

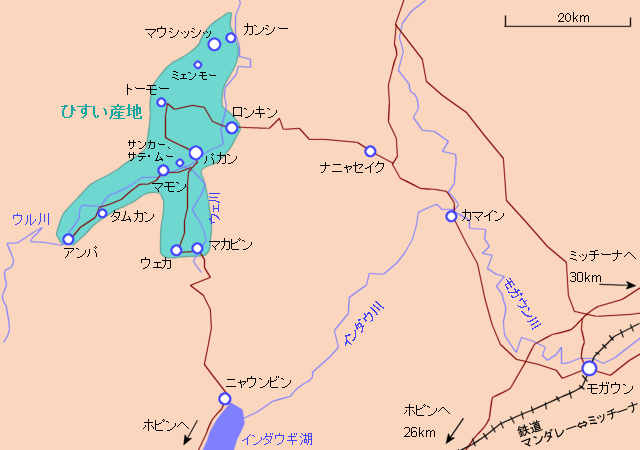

雲南の保山、昆明(雲南府)を通る原石の通商路は 1798年にはすでに確立されており、二次大戦頃まで存続した(1980年代の市場開放政策以降、再開する)。19世紀初にはモガウンが集散地となり、華人の多くはここで硬玉を手に入れたが、中にはさらに西進して産地パカン(パーカン、パッカン 怕敢 Hpakant)を訪れた者もあったらしい。(※モガウンは古くからシャン族の居住した町で、15世紀後半に明の領土となったことがある。17世紀以降長くビルマ族の支配下に入った時期を経て、1796年にコンバウン朝に併合された。)

上ミャンマー地方に産する翡翠(緬甸玉:めんでんぎょく、ミャンマー玉の意)の流通路としては、チンドウィン川やモガウン川からイラワジ川に入る水運も利用されるようになった。当時はさまざまなルートを使って雲南経由で翡翠を広東に運び込んでいたが、19世紀中頃には海路による通商が行われるようになった。ミンドン王という開明的な王がミャンマーを統治した時期(1857-1878)のことで、ミンドン王は1860年に王都マンダレーを、インワ(アワ)の上流20キロほどの丘に開き、ここに華人(華僑)が翡翠の買付拠点や工房を持って大きな取引きをしたのだ。

マンダレーは翡翠の集散地となり、大量の原石や半加工品が船でイラワジ川をラングーン(現ヤンゴン)まで下り、マラッカ海峡を抜けて広州港へ、そして上海や北京に運ばれて広く流通することとなった。(cf.ひすいの話2) またこの頃からミャンマー国内でも翡翠製品の需要が大きくなる。(※1852年以来、下ミャンマー地方は英国領とされていた。豊かな穀倉地帯を失ったミャンマー王朝は中国からの米の輸入と綿花の輸出が生命線となっていた(ミャンマーの米は英領インドの食料事情を支えた)。翡翠も貴重な税収源だった。1886年には上ミャンマー地方も英領インドに併合され、ミャンマー王朝は滅びる。イギリスは直ちにルビー鉱山を管掌して英資本の採掘会社が作られたが、翡翠鉱山は曲折を経て管理下においたものの運営は現地のカチン族や華僑に委ねるほかなかった。)

中国は清の咸豊帝(文宗)から同治帝(穆宗)に変わる時期で、同治帝の生母である西太后(1835-1908)が実権を握っていた。彼女は宝玉類を非常に好み、宮廷では翡翠玉器や装飾品が大人気となった。また巷間でも旺盛な需要が生まれた。この時代、翡翠玉の良品はホータン玉以上に高く評価されるようになったのだった。

◆翡翠(硬玉)の主要産地は北緯25度と26度の間、カチン州のウル川とウェ川の東西岸にあり、パカンはその中心地である。ウル川沿いの小さな町だが、北西16キロにかつての主産地トーモー

tawmaw を控え、今日では地域の集散地となっている。上流に20キロほど遡るとモウシシ

maw sit sit、カンシー kansi

がある。ウル川沿いに南西にアンパ(アウン・パー Haungpa)が、ウェ川沿いにマカピン

Makapinやウェーカ Hwehka

といった産地があり、これらを繋ぐ広いエリアに無数の鉱山があると言われている。カチン高原と呼ばれる熱帯雨林に覆われた高地で、カンシーの北の火山は標高

1,562m、トーモーは海抜約 840m、パカンは 350m

という。結晶片岩が分布する地質に蛇紋岩メランジェ(※混合物の意)帯があり、その中に塊状の翡翠原石が含まれている。

19世紀の末頃まではパカン周辺で、ウル川の泥濘に埋もれた転石を採集していた。また古くは川床より高い山地で見出された岩塊が採集されたというが、早い時期にほぼ採り尽くされたらしい。

1880年頃にトーモー高原に初生鉱床が発見され、主産地となった。これを新坑(シンカン

Xin keng)と呼んだ。その以前の採集地は老坑(ロウカン Lao keng)と呼ばれるようになった。老坑にはさまざまな色の翡翠が出て、また潤った質感のものが多かったと伝説され、今日でも特に質のよい(潜晶質透明の)翡翠を老坑種と呼ぶことがある。

翡翠(緬甸玉)にはさまざまなタイプのものがあり、現地では細かな分類名を使って区別しているという。主要な呼称のいくつかはアジア圏の消費者市場でも用いられている。いずれ項を改めて。

◆以上まとめてみると、中国の古い文献に現れる「翡翠」は美しい色の羽を持つ南方の鳥(カワセミ)を指したのが本義で、唐・宋期にはその羽色に擬えて深碧色~暗碧色をした玉類が翡翠と呼ばれるようになった。軟玉であったかもしれないし、あるいは硬玉やほかの玉材であったかもしれないが、当時ホータン産とみなされたラピスラズリのように青色系の玉も含んだ。

一方、雲南地方ではミャンマー産の硬玉が古くから知られたようで、17世紀には碧玉、翠生石(原石)と呼ばれていた。18世紀半ばに都の宮廷で用いられるようになり、やがて翠色のものに人気が集まった。雲玉、滇玉、緑玉などと呼ばれた。そして乾隆帝期半ばに翡翠

fei tsui(マンダリン/標準語),

fei cui

(広東語)の名が宛てられたのだが、背景には乾隆帝が手本とした宋代の文献に記された宝玉の名、翡翠があったのではないかと想像される。18世紀初の雲南地方では濃青色の宝石サファイア(コランダム)に翡翠と雅称されるものがあった。その名称が同じくミャンマーに産する翠色の硬玉を指す語に転じたとも考えられる。(ちなみに翠の語には緑色のほかに、青色の含みもある。翡翠鳥の羽色がそもそも青色~青緑色系なのだ。)

今日、ミャンマー産翡翠の中でもっとも珍重される色は、エメラルド(祖母緑/翠玉)に喩えられる彩度の高い草緑色

■■■系統の色である。老坑、皇帝玉、インペリアル・ジェード等という。一方、一般に翡翠色■■と呼ばれるのはややパステル調の色合いであり、これは焼き物の世界である種の青磁の色を示す語でもある。

青磁は玉の美しさを再現するために工夫された磁器といわれ、晩唐期(9世紀)には「秘色」(ひしょく/ひそく)と呼ばれる上質の越州窯青磁が現れた。中国語の「秘」(ぴい)の音は「碧」(ぴい)と同じで、「秘色」は碧色(青緑色)の雅称でもあった。(cf.

中国青磁と玉の色)

また宋代には「翡色」の高麗青磁が賞賛された。翡とは翡翠、つまりカワセミの羽色のことである。ミャンマー産の翡翠が広く知られる以前のことであるから、(上述のように翡翠と呼ばれる玉器が当時の宋朝の宮廷にあったとしても)、その色はラピスラズリの青色でなく、やはりパステル調の優しい色あいの碧であっただろう。そして翡翠がイメージする色は、伝統的にホータン碧玉に見られる控えめな色を上等としたと考えられる。

そうした翡翠色のイメージは日本に伝わって、和服の染め色の名として残っている(室町時代から使われた)。

ちなみに今日、日本で上質の翡翠(硬玉)を指す琅玕(ろうかん)の語源も中国にあり、唐宋期の詩では爽やかな竹の緑色を形容する語であった。また伝説の鳳凰鳥が食べる竹の実をイメージしていた。中国では青竹色(~若竹色)の翡翠も一般に好まれるようである。

波津彬子の「雨柳堂夢咄」47話に「翡色の石」という作品がある。金持ちの旦那が亡くなって、残した翡翠(琅玕)の指輪に三人の女性の妄執がつきまとっているが、指輪は旦那が渡したいと思って果たせなかった船宿の女性のもとへ翡翠(カワセミ)と化して飛んでいくというお話だ。翡色(ひいろ)というと鉄錆の赤橙色が思い浮かぶが、青磁の「翡色」と同様、翡はカワセミのことで、やはりその青碧色の羽色を指すということを頭に入れて観賞したい。それはまた「お金も地位も何の役にも立たない」秘めた恋を象徴する色でもあった。 (2020.7.30)

補記:大理の三月街市。旧暦3月15日頃、観音菩薩が蒼山に羅刹を退治に来て、その後仏法を説いて昇天された。以来、観音様を偲んで毎年香を焚いて祭祀を行う風習が生まれ、お香、蝋燭、菓子、果物などを売り買いするうち、市に発展したという。薬のほか、ラバ、馬、材木、茶、毛皮など特産物の交易の場となった。大理地方は密教の大黒天神を祀っていたが、次第に観音信仰が広まっていった土地柄である。

補記2:明代末、謝堃(しゃこん)は「金玉瑣碎」に蟷螂(カマキリ)を模した玉器を描写している。「頭と羽と爪の部分は透明感のある碧色で、ただ腹の上部は紅色、下部が白色になっている。紅色部は翡であり、白色部は質である。そのあしらい方は巧みで愛すべきものだ」といい、碧・紅・白の三色を含み、透明感のあることから翡翠の細工だろうとされる。明末の雲南永昌府(保山)に翡翠の玉器が知られていたことは確からしい。 戻る

補記3:明代には雲南産の碧色の宝石が碧珠と呼ばれていたが、あるいは今日いうミャンマー産の翡翠かもしれない。cf. 翡翠指輪 補記4