紅茶はもの心が付き始めた頃から飲んでいる。といっても幼児のことだから、飲みたし、と思って自分で湯を沸かして淹れていたわけではない。たいてい、母の姉たちが遊びに来たといった折に(その時分は2人の伯母が偶々わりと近いところに住んでいた)、何飲む?紅茶にしようか、といった感じでティータイムが始まり、御持たせの包みを解いてお相伴に与ったのだ。日常的というより、ささやかながら少し改まった機会の飲み物だったかもしれない。

ティーセットは普段使いの食器棚と別のカップボードに飾られていて、飲もうとなるとそこから出してきて、スプーンを添えて座卓に並べるのが最初の儀式である。茶葉はティーバッグを使った。日東紅茶かリプトンだ。茶碗に入れて湯を注ぎ、しばし時間をおいて湯の中でバッグを揺らす。十分に茶色が出たら引き上げる。

無色透明な湯の中にはじめ幾筋かの紅茶色の筋が立つ。静かにくゆり、たゆたい上ってゆく。私はその様子をたいへんに美しいと思っていつも見惚れた。バッグを揺すれば茶碗の中は一様な紅茶色に染まってしまうが、その前の刹那の景色が好きだった。これはポスターカラーのような色絵の具や絵筆を水に溶いた時にも現れる現象で、水色が均質になってしまってはもう面白くない。色が分かれて流紋を描いている時がいいのだった。(リーフをポットで淹れることもあったが、抽出過程が見えないものは子供には面白くない。)

紅茶に白い角砂糖を入れて溶く。自然に崩れて溶けてゆくその時、結晶の周りに濃度の違いで現れる流紋もよかった。そして薄く輪切りにしたレモンを紅茶に沈める。ある瞬間にすっと茶色が薄くなる。この変化もまた私の心を躍らせるものだった。思えば少年期の私がリトマス試験紙やBTB試薬の色の変化や、理科実験の化学反応にときめいたその心持ちは、随分早い時期から萌していたのかもしれない。ともあれ、これがその昔の我が家の−幼かった私の−ティーセレモニーであった。

母らは茶飲み話に花が咲き、しじゅう笑い声を立てて興じていたが、子供心には話の筋もどこが可笑しいのかも、これっぽっちも分からないので退屈である。話の輪とは無関係に紅茶を飲み、お菓子をぱくつき、そのうち卓を離れて遊びにいったのだろうと思う。お菓子といえば、当時は森永のフィンガーチョコをよく食べた覚えがある。銀紙で鶴を折った。

儀式というか作法として、茶碗は必ず碗皿とセットで使い、茶匙は皿の上、碗の手前に置く。碗の持ち手が左手に来るように配す(右利きのお手前)。角砂糖を溶いたり、レモンを取り出したり、(粉末ミルクを溶いたり)、匙を使う時に要すれば、持ち手に左手を添える。匙を使い終わったら、皿の上、ただし碗の向こう側に置く。そして碗の持ち手を皿の上で手前から右手に回してひと呼吸。おもむろに持ち上げて茶を喫す。音を立てて啜ったかどうかは覚えていない。ままごとみたいなものだ。

ティーバッグをいくつ使ったかもうろ覚えだが、張り込んだ時は一碗に1個を充てたはずだ。2杯目は一度出したもので淹れた。色はそれなりに出るとして、味わいはお湯っぽさが否めなかった。しかし日本茶は何煎でも淹れて、出がらしになっても平左で飲むのが普通なので、日本人の作法としては自然だろう。お茶というのは本来お代わりして楽しむものである。

今ティーバッグを買うと、たいてい美味しい紅茶の淹れ方が書かれてあり、一碗(150ml)1袋が基本と説明されている。しかしティーポットに沈めたティーバッグは碗

2杯分でも 3杯分でもそれなりに着色する能力を持っていることはご承知の通りである。キャンプをして竈を設え火を熾し、湯を張ったコッフェル(深鍋)に

3〜4袋を投じて煮立てる時は、1.5〜2L分の紅茶が余裕で得られる。砂糖をたっぷり溶かせば、体を温めながらカロリー補給が出来て、身も心も満足だ。

ついでに言えば、紅茶商ムジカの先代店主さんは、「朝一番に来たお客さんの茶ガラを夕方まで使ってる、なんていう喫茶店も現実に少なくない」とお書きになっている(1992年)。→参照。

そういう時代感覚でもあった。

■英国から日本に紅茶が入ってきたのは明治 20年(1887年)のことで、舶来文化として富裕階級に迎えられたという。一方、明治政府はその10年ほど前から国産紅茶の生産・輸出を企図して技術導入を進めており、明治

19年には三重県産の国産紅茶が銀座で一般販売されている。ほどなく日本橋や上野に珈琲や紅茶を飲ませる本格的な喫茶店が開かれた。ミルクティーの値段が一杯

2銭。当時の物価は米一升(1.5kg)が 5銭、かけ蕎麦 1銭(20年)というから、昨夏以前の米価で比較すると

300円(今は600円)、蕎麦価でなら 8-900円くらいか。※補記1

現在の喫茶店価格と比べて高くはないと思えるが、当時の庶民には贅沢品に映っていたらしい。上野のお店は

4年で閉じた。ちなみに明治 30年には米価は 3倍、蕎麦価は

1.5倍に上がっている。三重紅茶は 1ポンド(450g)箱が並級で

20銭(米 4升分)、上製が 35銭だった。英語のブラックティー(黒茶)を紅茶と訳したのは中国の流儀とか。

明治屋がリプトンの茶葉(イエローラベル)の輸入を始めたのは明治

39年(1906年)だった。翌年、青缶(エクストラクオリティ・セイロン)が売り出される。ヌワラエリア産をベースにしたセイロン(スリランカ)茶で、特に後者は日本人の嗜好に合わせてブレンドが工夫され、現在もそのテイストが守られているという。日本人の嗜好もこの

1世紀で随分変わっただろうが。

前述のムジカ店主は、リプトンの青缶は日本人が思い浮かべる紅茶の原点と説かれ、店で扱う茶葉をその味わいを基準にして品評していたそうだ。明治晩期から大正モダンの時代にかけて、紅茶はハイカラな上流階級の人々が好む嗜好品のイメージが形成されて、欧化生活に憧れる人々の間で次第に愛好家を増やしていったらしい。和製文学作品にも紅茶を飲むハイカラな人々が現れてくる。リプトンは紅茶の代名詞だった。おぅ、八ツ時や、リプトンしばこーけー(←これはバンカラ)。

現行の青缶。

「1907年の発売以来『リプトン青缶』として親しまれ、常に変わらないおいしさをお届けしています。セイロンハイグロウン紅茶

100%。明るく澄んだ水色、華やかな香り、爽やかな渋味をストレート又はお好みでミルク・レモンとともにお楽しみ下さい」とシールに書かれている。レモンに言及するのは日本向けならでは。

リプトン社は昭和 5年に京都三条に直轄の喫茶店を開く。当時の京都は紅茶をたしなむ文化がまだほとんどなく、オープンして 3年間は男子学生のたまり場となって、女性客は一人も寄りつかなかったとの逸話がある。裏を返せばその後は女性客も紅茶とサンドウィッチで細雪(ささめゆき)を洒落込んだのだろう。本格的に女性客が増えたのは戦後という。

昭和 2年(1927年)に国産ブランドの缶入りリーフティー「三井紅茶」(後の日東紅茶)が発売され、欧米への輸出も始まった。明治末

(1909年)に設立された三井合名会社の農林課(後の三井農林)による台湾産ウーロン茶の製造販売事業が前史にあり、大正末になって紅茶業へ転換を図ったものだ。以降、普及・宣伝に努めて、昭和

13年には日比谷に日東コーナーハウスを開いている。昭和

7年当時の1ポンド缶の値段が 1円30銭といい、米一升

33銭、蕎麦 12銭を目安にすると、米

4升分として昨夏以前なら 2,500-3,000円(現在は 5-6,000円)にあたる。まず妥当なレベルと思われる(蕎麦を基準にすると

5,000円)。※補記1

英国からの舶来缶はプラス

1円したので競争力があった。

こうして戦前の日本に紅茶ファン層が生まれたが、太平洋戦争が始まると敵性飲料と呼ばれた紅茶の茶葉は入手が難しくなり、戦後は再び一からの出直しとなった。いったん解散した三井農林は、昭和 21年から小規模な茶業を始め、鹿児島産の紅茶等を扱って次第に事業を拡大してゆく。28年にセイロン産とインド産茶葉をブレンドした青缶、またセイロンのウバ茶を使った紫缶を発売、続いて高品質ウバ茶の白缶、ダージリン茶を使った白丸缶も投入した。1/4ポンドの青缶は100円、白缶は220円だった。青缶1ポンドを(数量割引きもあろうが) 400円とすると、米一升 100円、蕎麦 20円と比べて、やはりポンドあたり米 4升分の見当だ。宣伝活動としては、小田急の特急ロマンスカーで採算度外視の車内喫茶を開いたのが 昭和25年、30年代にはキッチンカーで各地を回ってイベントや紅茶教室を催していた。

一方、舶来品は 23年に輸入が再開され、リプトンは 26年に戻ってきた。国内紅茶産業を保護するための規制が残る中、昭和

30年代には英国の茶商各社が戦後日本に販路を求めて営業した。リプトン、ブルックボンドに次いで、トワイニング、リッジウェー、ジャクソン、メルローズなどが進出した。

昭和 36年に日東やリプトン等がティーバッグ製品を投入すると、手軽さが受けて販量が伸びた。この頃から日本における紅茶の大衆化、というか本格的な普及が始まったといわれる。作家の森茉莉は

38年、「紅茶と薔薇の日々」というエッセイで、お気に入りの茶碗にリプトンのティーバッグで淹れて飲んでいると書いた。

日東によると当初ティーバッグはリーフ同様の缶入りで、

42年頃のティーバッグとリーフの販売比は 3:7

ほどだったが、43年に密封プラスチックパック仕様に替えて単価が下がるとブレイクして、46年には等分に迫り、51年に比率が逆転した。40年代前半の売上は両社がトップ2で、リプトンは44年に日東を抜いて首位に出た。

当時のトピックとして、京都のリプトン店は 40年に牛乳で煮出したロイヤルミルクティの提供を始め、元祖と称している。大阪・堂島の喫茶ムジカは

44年に紅茶専門店を標榜、日本で初めてポットサービスの紅茶を提供したと誇る。

庄司薫の「ぼくの大好きな青髭」は 44年 7月20日(アポロ月着陸前日)の東京が舞台設定で、主人公は新宿・紀伊國屋本店の二階にあったブルックボンドの直営喫茶店でサンドウィッチとコーヒーをいただく(紅茶にすればいいのに)。神保町の老舗ティーハウス・タカノは

49年に東京初の紅茶専門店として開業、52年から茶葉の直輸入を始めた。(※

千歳船橋にあった紅茶専門店「青い空」も同じく 49年に始まった草分けだったが、2023年末をもって

49年の歴史を閉じた。)

高度成長期を経て日本産の紅茶はすでに国際競争力を失い、国の産業政策は転換期を迎えていた。段階的な規制緩和の後、昭和 46年(1971年)に紅茶輸入が完全自由化された。事実は国産紅茶の輸出量は昭和 30年がピークで、輸出産業としてはすでに壊滅に近い状態だったのだ。昭和 9年に台湾茶から始まった森永製菓の紅茶は、戦後は三重産や高知産に替えて国内販売を続けていたが、これを期に撤退した。

自由化は海外産の紅茶をより安価で身近なものにしたといわれるが、経済的に豊かになった大衆は、反面、英国謹製の紅茶を尊しと仰ぎ、昔ながらの高級品の面影を求めてもいたらしい。実際 70年代(※以降は西暦で記す)に「スペシャルティ・シリーズ」を展開したトワイニングは百貨店の贈答市場で大当たりをとった。いわゆる「御遣い物」「ご進物」だ。数年後の紅茶業界は、日東、リプトン、トワイニング、そしてブルックボンドの4社が売上の過半を占めた。74年には阪急百貨店がテトレーの直輸入を始めた。日沈まぬ帝国の紅茶商は、日出る国の舶来品上等市場(贈答市場)を重要ターゲットの一つに据えていた。7-80年代のトワイニングの影響力は、ひま話「『思い出のマーニー』とクイーンメリー紅茶」を参照されたい。

当時、英国では日常遣いの茶葉と特別な機会の高級茶葉とを分けると、前者の消費量が 95%を占めていたという。一方、日本では後者の比率が英国よりずっと高まっていたと思われる。一般消費者が日常遣いに求めた手頃なお茶の間紅茶はすでに日東やリプトン(のティーバッグ)によって満たされており、他の英国紅茶ブランドには非日常的なサロン風・応接間紅茶、英国貴族文化の残響が期待されたと思しい。

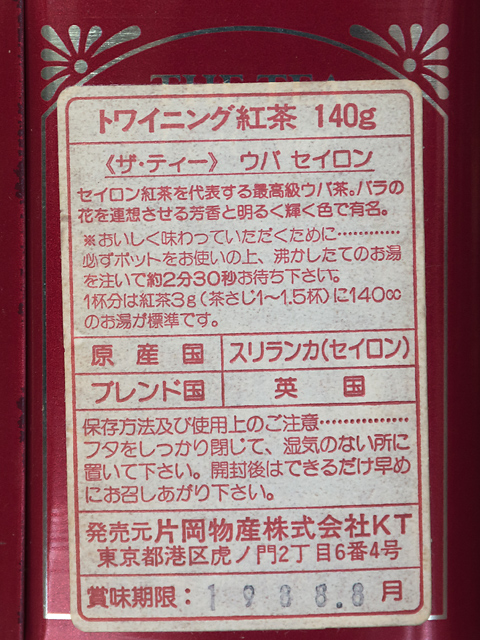

トワイニングの特選路線

「ザ・ティー/ウバ・セイロン」と「ビンテージ・ダージリン」

■牧歌的な幼少期を過ぎた私は、以来苦悩の日々を送っているが、中学生の頃から自分で紅茶を淹れて飲むことを覚え、高校生の一時期は夕食後の紅茶タイムが半ば日課となっていた。紅茶タイムといってもおひとり様用の小さなポットで(ルーズ/ブロークン)リーフティーを淹れるか(2杯分とれる)、茶碗にティーバッグを入れて1杯だけ作るか(2番煎じはなし)、いずれにしても長々し夜をひとりかも飲むのであった。湯を注いだ白い茶碗に、ティーバッグから静かに滲み出した紅茶色が拡がってゆくさまを見ると、相変わらずうっとりして時を忘れた。

ネットのない時代だから、1,2冊の本から得た以外、紅茶の知識はないに等しかったが、こっそり角砂糖を口に含んで溶かして喜んだのは遠い日の花火で、紅茶はノン・シュガーで飲んでこそ味わい深いとうそぶいた(この頃、我が家に角砂糖はなくなっていた)。

入門者の好奇心で、いろんな茶葉(銘柄)を味見して飽きなかった。アールグレイを美味しと感激したが、後にベルガモットで香りづけしたものと知って少しがっかりした。そういう香りを発する茶葉があると思い込んでいたので。

プリンス・オブ・ウェールズは清涼感のある独特の風味で好きになったが、これも着香茶であったらしい(今、wikiを見るとスグリ(カシス)を使ったとある)。※補記2

一番気に入ったのはクイーンメリーだったが、スタンダードな水色リーフ缶と、紙包み水色ティーバッグと、アルミパック入り青色ティーバッグと、高級路線の赤色リーフ缶とでそれぞれ味が異なった。赤色缶は別モノとしか思われなかった(やはり着香してあったのかもしれない)。水色缶は年によって味が変わった。要するに英国紅茶ブランドは私には正体不明であった。

英国の百貨店ハロッズのアール・グレイ。

アール・グレイは特定の茶商の商標になっていないのでいろんなところから出ていて、それぞれに個性がある。

思えば、年によって風味が変わるのは農産物には避けられないことで、ブレンドして均しても違いが残るのは当然かもしれない。しかし私にはどうも同じ銘柄の中に等級の区別があったり、レシピを都合で変えていたり、ロットによって(製造時期によって)仕上げのテイストが大きく違っているように感じられていた。

ちなみに今ネット情報を見ると、本国(英国)で売っている商品と日本市場向けの商品とでは同じブランドでも茶葉のグレードが異なるという。しかし当のメーカーや輸入商社はそのテの情報を表に(消費者に)出してはこない。

私たちは自分の味覚を信じるほかなく、美味しいと思える紅茶との出逢いは一期一会と覚悟すべきなのだろう。

当時、好きな飲み物を訊かれて、オレンジペコと答える作家さんや漫画家さんがよくあった(私の目にとまる領域で、というニュアンス)。トワイニングのシリーズの一つ、橙色または赤橙色の缶が目印のセイロン茶ブレンドで、リプトンや日東の味わいに慣れた日本人の口によく合ったと思われる。ペコは不二家のマスコット・キャラクターとは無関係。語源は中国語の白毫(パイハウ/パイコウ/ペッホウ)の英語訛ペコー、茶葉の新芽に見られる白い産毛にあり、茶業界では新芽の部分を多く含む茶葉の種類を指す語に用いるのが一般的という。オレンジペコとはその新芽がオレンジがかっているものという説や、いや抽出した紅茶の色を指すという説や、いやいやオランダ貿易の名残りで最高品質の物産にオランダ王家オラニエ家を象徴するオレンジの語を冠したものだという説があるのだが、いやいやいやこの場合は単に茶商の私的なブレンド茶名である。喫茶店にもダージリンやアッサムに並べてオレンジペコをメニューに載せるところがあった。語感に惹かれた愛好者もあったのではないかと思う。

今、輸入元である片岡物産のサイトを拝見すると、「茶がヨーロッパに紹介された頃、「ペコー」とは、紅茶の芽の部分に生えている白い毛のことを意味しました。また「オレンジ」は、その産毛がオレンジがかっていること、抽出した紅茶液の色がオレンジっぽいことからついたようです。昔は、この種の良質なセイロン茶のことを「オレンジ ペコー」と呼んでおり、トワイニング社でも古くからブレンド名の 1つとして使用してきました。リーフのグレード名とは関係なく、また、果物のオレンジとも関係はありません。豊かな香りと紅茶本来のコクを感じられるやわらかで、すっきりとした味わいの紅茶です。」とコメントされている。さすがに英国貿易のライバルだったオランダ説を持ち出してはこない。「昔は」とか「古くから」と断ってあるのは、「オレンジペコとは茶葉の種類・形状を指す用語に過ぎず、品質や産地とは関係ない」、と唱える向きが当節ネット上に多いからだろうと思われる。

ムジカのヌワラエリアの1ポンド(450g)木箱。茶葉のタイプはブロークン・オレンジペコー(B.O.P)。堂島の喫茶スペースを閉店される前年の2012年に、セイロン紅茶は 145周年、ムジカは創業60周年を迎えた。→ ムジカのセイロン紅茶 150周年記念缶

■高校を出る頃には私はすっかり紅茶党に出来上がっていて、卒業後はたまに喫茶店のサービスする紅茶をいただく機会も出てきた。喫茶店にもいろんなタイプがあるが、80年代頃になると「世の中、豊かになってきたなあ」と実感することが多くなって(cf.

No.698)、小洒落たというか、粋きというか、ハイソというか、まあ家で自分で紅茶淹れて黙って飲んでるのとはちょっと違った雰囲気の、インテリアやサービスの道具にも凝ったお店が目に留まるようになっていた。

さだまさしに「パンプキンパイとシナモンティー」(1979年)という、コーヒー・ベーカリー「あみん」のマスターの恋の顛末を歌った曲がある。シナモンティーとは紅茶をガラス器に容れてシナモンの枝で香りづけし、バラの形の角砂糖を二つ添えてサーブするものと思しく、私は見たことがないが、そういうイメージをお洒落と感じる時代であった。(当時は近所のジャスコに入っていたパン屋さんが提供する、シナモンで香りづけしたパンプキンパイが大のお気に入りだった。この味にはその後二度と遭遇していない。)

定番サービスのハウス紅茶以外に数種類の茶葉やブランドをメニューに載せる、多少なり専門志向のお店もあった。まあ、何を選んでも注文はレモンティーかミルクティーかの二択になるのだが。

世の中にはこの産地の茶葉はストレートで味わえとか、この茶葉はミルクティ向きとかいうお薦めがある。日本では伝統的に喫煙は適法かつ政府の優良税収源でもあったので、公共的室内空間はたいてい煙草の香りで満ちていた。(※85年の税収が

1.75兆円。以来、喫煙者数は大幅に減っているが、大幅な増税を重ねて

2兆円強の歳入を維持している。JTのサイトにも「たばこ税は年間2兆円を上回る貴重な財源です」と書かれている。)

挽きたてのコーヒーの圧倒的な香りはともかく、紫煙立ち籠る店内はストレートの紅茶の繊細な香りを楽しむには断然不向きだったのであるが、世の人々がどんなふうに紅茶に接しているか窺い見ることが出来た。

いい勉強になったと思うのはティーバッグの扱い方だ。ティーバッグを茶碗に漬けた状態で配膳された時(つまりお好みの濃さになったらお客様が引き揚げ下さいの流儀)、あるいは白湯ポットとティーバッグと茶碗とで配膳された時(テーブルで茶碗に湯を注がれる時を含む)、どうするのか。後者では茶碗にまず白湯を入れるか、ティーバッグを入れるかの2通りで味が違う、という議論があるのだが、色の筋が立ち上がるのをゆったりと眺めるならティーバッグは後入れがお勧めである。

紅茶を抽出する時、そのまま静かに待つのと、ある程度経ったら糸の先にホチキスで止めたラベルをつまんでバッグを左右に揺らしたり、上下に動かしたり、茶碗の中で回したりの流儀がある。

そして適度に抽出したとみたとき、引き上げる際にそのまますっと出すのか、上下に2,3度振って、あるいは茶碗の縁に少しもたせ掛けるようにして、バッグから垂れ落ちる液を茶碗に入れるか、またはスプーンの背を使ってバッグを押して絞り出すのか。

まあ、いろんな作法があって人それぞれなのだが、私がいたく感心したのは、ある上品な佇まいのご婦人が、右手でバッグを少し引き揚げながら、左手で持ったスプーンの背にもたせかけ、素晴らしい熟練の手つきでラベルを操って糸をぐるぐる巻きつけ、スプーンとバッグを一体にする様子を拝見した時だ。そうしてそっとラベルを引っ張ると、糸がバッグを締めてスプーンに押し付け、残っていた濃い茶液が茶碗に移っていくのだった。なんという優雅な所作だろうか。潔く、流れるように、そして神妙な面持ちで進行するお手前。それから私はそのやり方を真似るようになった。

あと、引き揚げたティーバッグをどうするかだが、受け皿が用意されていればその上に置くとして、なければ碗皿の遠い側に置くのが普通のやり方だ。その場合、重力で滲み出した茶液が茶碗の糸尻を濡らすことがある。これを嫌って(卓上に予め置かれた)灰皿に載せる人もあった。しかしバッグをしっかり絞っておけばこの状態は避けられる。あまり強く引くと糸が外れて困ったことになるので、そこはあなたの腕の見せ所だ。(そもそもホチキスの止めが初手から甘いこともある。)

書いていて思い出したが、お店によってはミルクティーを頼むとミルクでなくコーヒーフレッシュや生クリームをピッチャー(ミルクジャグ)に入れてくるところもあって、うっかりどぼどぼ入れるとヒサンであった。

レモンティーは、いつだったか輸入レモンは皮に防カビ剤を塗布していて体に悪いというニュースに接して敬遠した時期があった。そのうち輪切りのレモンを半折り、四つ折りにして、実の部分だけつまんで汁を搾り出す技に気付き、以来実践したが、年配の方々が同席の時などはちょっとグツが悪かった。今ネットを見ると、レモンティーは皮の部分に含まれるオイルで軽く香り付けするに留めるべきもので、絞り汁を入れるのは論外という主張が大勢のようだ。

しかしながら、谷山浩子がノベルに描写した(1986年)通り、レモンをスプーンでカップに押しつけて実を絞るのはアリだった、というか好ましき振る舞いだったのである。お店によっては輪切りでなく、メロンやスイカのように櫛形にカットして出すところもあり、これは明らかに絞って汁を入れることを想定した切り方だと言えよう。この形のレモンを装入して、湾曲したレバー式の押さえ板で挟むと汁が絞りだせる金属製の「レモン絞り器」がある。手を汚さない配慮だろう、ホテルのラウンジ等で添えてくるところがあった。ポッカレモンのプラ容器を置かれた時はさすがに「うあ…」と思ったが(世間的にはアリなのらしい)。

喫茶店は雰囲気を楽しむところでもあるので、茶道具にしても多少なり凝った器を使ったり、菊渕のミルクポットとか海軍型のミニピッチャーとか、調味料をセットしたカスター、提げ手を倒すとフタの開く砂糖壺等、ちょっと心をくすぐる、家にも欲しいと思うような工夫したデザインの小物を置いてあることが多い。

若い頃はどこで売ってるんだろうと疑問に思っていたが、蛇の道はヘビーでディープ、コーヒー豆業者・兼喫茶店開設アドバイザ・兼各種資器材看板消耗品一切の卸業者、ないしはその筋の仕入れルートが存在しているようなのだった。メーカーはそういう商流に売り込んで、消費者市場に出回らないステレオタイプな業務用品をまとめて捌く。

紅茶関係で私が「おっしゃれ〜!」(←当時はナウかった言葉である)と感心した喫茶店御用達アイテムを3つ挙げると次の通り。回転式茶漉し、メリオール、スリーティアーズ(ないしそれに類した卓上スタンド)。

■日本茶を淹れる時に使う茶漉しは、たいていの家庭で基本アイテムだろう。一般に日本人は湯呑みに立った茶柱をことほぎ、底の方に溜まった茶葉の微粉末を喜んで啜るけれども、ある程度以上の大きさの茶葉が混じるのは好まないので、注ぎ口から茶葉が出にくい急須を使うか、あるいは茶漉しを使って取り除く。メッシュの細かい半球形の金網を取っ手に固定したものが定番だ。どうかすると急須を使わず、茶漉しに茶葉(粉茶)をセットして湯を注いだりもする。

紅茶を淹れる時もティーバッグでなくリーフを使う場合は同様の理由で茶漉しを用い、ポットの口から出てきた茶葉を取り除く。ブロークン・オレンジペコー(リーフを細切れにした茶葉)や

CTCタイプの仁丹状に丸めた茶葉ではほぼ必須だ。

取っ手を持って宙に浮かして使ったり(右利きの人は普通左手で支える)、茶碗の上縁にひっかけて使ったりするが、前者の場合、ポットを大きく傾けた時にポットの蓋を落とさない用心に左手を添えることが出来ない。小ぶりの軽いポットだと右手だけで取っ手を傾けながら器用に蓋を押さえることも出来なくないが、大きく重たいポットなどでは心元ない。ポット本体や蓋の形状によって片手操作が物理的に難しいこともある。

で、茶葉を装入したポットで淹れた紅茶をそのままサービスしてくれる有難いお店では、茶碗の上縁に置ける形の茶漉しを用意していることが多い。茶碗に差し渡せる大きさの菱形の薄板の中央に半球形のメッシュが嵌っているものは、なかなか使い勝手がよい。使い終わったら専用の受け皿の上に戻す。取っ手が突き出ていないので狭いテーブルの上でもあまり邪魔でない。

件の回転式茶漉しは茶漉しと受け皿が一体化した、さらに省力省スペースを追求した製品で、テーブルの上に置くとメッシュの下に受け皿があるが、縦方向に伸びた持ち手を持ち上げて

90度捻ると、メッシュはそのままの配置で受け皿が脇に回って立ち、茶漉しとして機能するものだ。初めて見た時どうやって使うのかとまどったが、デザイン的にもギミック的にもお洒落なアイテムとして世に受け入れられたようで、あちこちで使われていた。

配膳時にテーブルの上にぽんと置かれることもあるが、茶碗の片縁に引っかけた状態にセットして持ってくるお店が多いように思う。メッシュ部は茶碗の内にあり、受け皿部は外に出た形になっているので、どういう風に使えばいいか一目で見当がつく。で、そのまま紅茶を注いで使う人が多い。メッシュの薄い上縁が茶碗の縁に乗り、かつ半球部の側面がうまく茶碗に当たっていると、わりと安定して姿勢を保つ。そうでないと湯を注ぐ勢いや当たり具合、落ちてきた茶葉の重みで半球が回転し、溜まっていた茶葉が茶碗の中に落ちたりする(茶葉が溜り出すと要注意)。

回転式茶越しの一例

こんな感じで茶碗の縁にセットしてサーブされる。

茶碗に載せたまま使うのでなく、持ち上げて手で支えるのが正しいという人がある。そうするとメッシュ部がひっくり返るおそれがあるので、回転軸付近を指で押さえて使うのだと仰るが、熱湯が落ちてくる近辺に指をおく作法はないと私は思う。それに左手が塞がっていると傾けたポットに介添えることが出来ない。(真っ当なポットは蓋が落ちない、というもっともらしい説があるが、傾け角度にもよるし、転ばぬ先の杖ということもある。周りが見ていてハラハラするような動作は好もしくない。)

ムジカの 2代目店主は持ち上げる説を唱えていたが、現

3代目さんは茶碗にセットして注ぐ式で、「おいしい紅茶の入れ方」動画をサイトにアップされている。

回転式茶漉しは、お店側からすると小ぶりで皿と一体なので収納・管理・配膳がしやすい。お客さんはお洒落な道具と喜ぶから顧客満足度が上がる。一石何鳥もの小道具といえよう。ただ家で飲むときは普通の茶漉しの方が使いやすいと私は思う。喫茶店らしい雰囲気を楽しむもので、やはり野に置け蓮華草である。

■茶碗にティーバッグで淹れる楽しみは、なんといっても抽出の様子を目で楽しめることだ。ティーバッグの箱の説明書きなどには、蓋をしてよく蒸らすのが美味しく淹れるコツだと指南されているが、それだとこの楽しみはなくなる。ティーバックと湯を入れた保温ポットと茶碗で出してくるホテルがあるが、広口の茶碗にあう蓋を用意しているお店はまだ見たことがない。

家で、個人で、保温性のマグカップにティーバッグを放り込んで淹れる時には、たしかに蓋をして抽出する作業にアドバンテージが認められる。私も蓋付きのステンレス二重構造のマグカップでそんな使い方をするが、その前におまじないでカップを熱湯で熱くしておく。(出先でそんなことをすると湯の捨て場に困る。)

さて、リーフティーをポットサービスするお店は、英国風の伝統に則れば、その名の通り(陶磁器製のずんぐりした)ポットで出してくるのが王道と思われるが、気がつくと、ある種の円筒形の透明なガラス器で出してくるお店が目につくようになっていた。

縦長の、理化学器材の石英ガラスビーカーに似た器で、銀色(金色)のステンレスのフレームで鉢巻きされ、数本の縦ストリップで側面を保護しつつ底面を少し持ち上げた形で支えている。マグカップのような取っ手が付き、天面はやはりステンレスの丸帽で蓋をする。蓋の中央にボタン形の出っ張り(つまみ)があり、その下部はガラス器と同じ長さの棒になっていて、ガラス器の内面にぴったり合った円盤形のフィルターに繋がっている。

配膳される時、ボタンは蓋から上に飛び出している。フィルターはガラス器の内側の高い位置にあり、ガラス器はお湯がはられて、底に茶葉が沈んでいる。

テーブルの上にそのまま静かに置いておくと、やがて下の方からお湯がだんだんに紅茶の色に染まり上がってゆくのが見える。ときどき対流によって茶葉が舞い上がる。通はジャンピングと呼んで、美味しくなる証拠と喜ぶ。上まで昇った茶葉は、やがてゆらゆらと下ってゆくか、あるいは浮かんだままで残る。ある程度時間が経って(お店によっては待ち時間を指定して厳密に守ることを要求してくることがある)、十分抽出した頃合いにボタンを押し下げると、連動してフィルターがガラス器の底面近くまで下がり、その下に茶葉が押し籠められる。フィルターの上には茶葉の散らない透明な紅茶がたたえられている。

取っ手を持ち上げて、ビーカーのような狭いクチバシから茶碗に注ぐ。茶漉しは不要である。

この器具が当時メリオールと呼ばれていたもので、といって私がその名を知ったのは随分後になってからだが、初めて目にした私は器具としてのデザインの美しさ、少しメカっぽい使い方・機能性、そしてなにより紅茶が抽出される様子を目の当たりに見せる演出性に感嘆したのだった。

喫茶店といえば一般に美味しいコーヒーが最大の売りで、そのために使う抽出器具として錬金術器材に似たサイフォンが、エキゾチックなデザイン・怪しげな魔術っぽさ・機能性・演出性を兼ね備えた道具として絶大な客寄せ効果を誇っていた。(UCCのサイトを見ると

喫茶店ブームが起こった 70年代、お店の 7割がサイフォンを使ってコーヒーをサービスしたという。※補記3)

比べると、ティーバッグで淹れる紅茶も、緑茶用の急須と大同小異の姿形のポットで淹れる紅茶も、カウンターの向う側でマスターがアルコール・ランプに火を着けて沸騰させるサイフォン・コーヒーの操演に太刀打ちできるはずもなかった。しかしメリオールで紅茶を出すサービスは、サイフォンに比肩するとまでは言えないが、喫茶店での優雅なティータイムを演出する有力な道具たりうると思われた。

歴史を辿ると、メリオールの原型は 19世紀中頃の欧州(独仏)で、コーヒーを淹れる道具として発明されたものらしい。20世紀前半にイタリアのデザイナーが耐熱ガラスと金属部品とを使って芸術的な形状にリファインした。1958年に特許をとった改良型が、メリオールの商標でフランスのマルタン社によって製造されて大流行した。60年代のフランスでは一家に一台と言われる人気で、家庭で簡単に美味しいコーヒーが飲めると評判をとった。使い方は上に書いた紅茶のそれと同じで、ただ茶葉でなく、中〜粗挽きのコーヒー豆を装入する。そして抽出時間は

4分と指定されていたそうだ。

米国では 75年にボストンに開かれたコーヒー店「コーヒー・コネクション」が、この器具(フレンチ・プレスと称した)を使って上質のコーヒーをサービスし、名店と呼ばれた。94年にスターバックスに買収された頃は地域

24店舗に拡大していた。

サイフォン天下の日本の喫茶店で、フレンチ・プレス(カフェティエール、コーヒー・プレス、コーヒー・ブランジャー等いろんな呼び方がある)で淹れるコーヒーを売りにしたお店があったかどうか私は知らないが(多分あっただろう)、メリオールは次第に紅茶抽出器具として認知されていった、と思しい。私と同じように抽出の様子を観るのが好きで、その器具を洗練されていると感じたお客さんが大勢あったのだろう。

ネットの情報によると、メリオールは JICという輸入商社が

76年に取扱いを始めたもので、同社サイトの会社沿革を拝見すると、「紅茶抽出器具

MELIOR

」として紹介されている。欧米ではコーヒーに使うと承知の上で、紅茶用として日本市場に販路を開拓したものだろう。そしてサイフォンでコーヒーを淹れる類の喫茶店に大きな需要が獲得されたと思しい(サイフォンを置き換えるのでなく)。慧眼というほかない。

お店側からすると、スマートな形で保管スペースをとらず、茶葉を捨てたり洗ったりのメンテがポットより容易。茶漉しが不要で配膳の手間が(少し)省けてテーブルでも邪魔にならない。お客さんはお洒落な道具と喜ぶから顧客満足度が上がる。やはり一石何鳥もの小道具だったといえよう。

類似商品のハリオール(日本製)。37年前のもので、ちょっとくたびれてますが…

私は 90年代に家でもこの器具(類似商品のハリオール)を使うようになったが、いつの間にかポットに戻ってしまった。この器具の泣き所は紅茶が明らかに冷めやすいことで、結局、抽出の段階からティーコージーを被せて使うようになった。そうするともう、茶葉から茶色がたゆたう様子は窺えないのだ。ティーバッグで淹れる時に蓋を被せてしまうのと同じである。ちなみにコーヒープレスは今ではホームセンター等でも売られているが、やはり喫茶店やホテルで演出された雰囲気を楽しむ器具であろう。

ネット上ではもともとコーヒー用に作られたメリオールを紅茶に使うことを可笑しがる向きがあるが、それは創意工夫ということを理解されていない、と思う。

最近はリーフでなくティーバッグを使うのが主流になったからか少し廃れ気味で、陶磁器製のポットでサービスするお店が多いと感じる。彼等はティーバッグでもリーフと同じだけ美味しく淹れられるのだそうである。茶漉しは要らないし茶葉の処理が容易なので、片づけの手間を圧倒的にカット出来、コスパ的に業務に好適なのだ。メリオールにティーバッグでは様にならない。

余談だが、お店によっては最初からぬるめの湯をいれたメリオールを出すところもあったように思う。何分待っても水色が濃くならないとき、ボタンを素早く上下にピストンさせると、茶葉が湯の中に舞い上がる(強制ジャンピング)。多少なり改善がみられた、気がする。それに茶葉が踊るのを見るのは楽しい。しかし、周りは稚気の抜けないヤツだ、と思ったであろう。優雅だとはいえない。

もうひとつ、テーブルスタンド(ケーキスタンド)があるが、これは食事や菓子類とのセットに使うものなので、ページを改めて言及しようと思う。

(続く。でしょ?)

ポットサービスにティーバッグを使うのは当たり前になっているようだ。

(イギリスではティーバッグを入れっ放しにしておくので、糸とタグはついていないのが普通とモノの本で読んだが、取り出す前提ならタグ付きが便利である。→参照)

補記1:現在の紅茶の値段について。上述の通り、

1ポンド(450g)の茶葉(リーフ)の値段はだいたい米 4升(6kg)分に相当するのが過去の歴史だった。

米価の推移を Wikiに示された数値で 4升あたりに換算すると 1985年で 2,260円、95年に

2,310円。2000年代に1,300円前後まで下落したが、2015年には

2,160円に戻して 2023年頃まで安定していた。この 40年間−バブル期からその後の「失われた

30年」に至るまで−、米価は諸般の物価や賃金水準と同様に一定水準を超えない期間が長かったのだ。しかし

2024年の夏(気象庁が臨時情報を出して、巨大地震に備えて各家庭で食糧を備蓄するよう推奨した頃)の流通不足を境に高騰して、倍となった。

本文では

2023年夏以前の米価水準を キロ 4-500円と想定し、4升あたり

2,500-3,000円に相当する生活感覚と判断した。リーフティーの場合、茶碗一杯分に消費する茶葉を約 3g

とみると、450g/2,500円なら 17円/杯のレベルだ。(仮に

2g/杯なら 11円。)

一方、掛け蕎麦は 70年代で 200円、85年に 300円、95年に 350円のレベルで次第に高騰してゆき、現在は

400-450円くらいと想定した。いつの、どちらの指標で比較するかで紅茶の値頃感は随分印象が変わる。逆に手打ち蕎麦なぞ、今では高級食品である。

紅茶の値段は茶商・等級によって大きな開きがあるが、日東紅茶の公式オンラインショップでリーフティーを検索すると、「渋みのすくない紅茶」(セイロンブレンド)が 180g/641円、「こく味のある紅茶」(アッサムブレンド)が 135g/641円で提供されている(Amazonでは 519円で出ている)。従量割り引きはなさそうなので単純に 1ポンドに換算すると、それぞれ 1,602円、2,137円で、米4升の相場より安いことが分かる。消費税 8%を上乗せしての値段なので物価優等生と言ってよい(但し送料別)。

リプトンは1ポンドの青缶が約4,000円(白缶ダージリンも同程度)、アッサムは220g

缶が 2個で約 6,000円で Amazonに出ており、高めの価格設定だ。レストランブレンドという

2.26kgの大型缶(セイロン)はさすがに 1ポンドあたり 1,710円の見当であるが(昔からある、知る人ぞ知る業務用定番。黄缶)。

ムジカの通販は、看板ブレンドの「堂島ブレックファスト」や、「アッサムCTC」の

350g 袋が 1,944円で、1ポンド換算 2,570円になる(送料別途)。この2つは特価的な目玉商品だが、ぴったり米4升レベル。日常使いの茶葉はこのあたりが落とし処なのかもしれない。

(※ 但し 90年代中頃に遡れば、日東「渋みのすくない紅茶」が

200gパック 433円(→450g 974円)

、ムジカ「堂島ブレックファスト」が 400gパック 1,030円(→450g

1159円)(いずれも税 3%込)で手に入った。米価と比べて値上がりは顕著で、今は随分厳しい時代である。)

ティーバッグについては茶碗一杯につき 1袋とすると、日東の

DAY&DAYとリプトンのピュア&シンプル(100袋入り)が、スーパーのお買い得で共に約

4.3円/杯で購える。前者は 1.8g/袋、後者は 1.6g/袋。

これを実勢価格(底値)として、DAY&DAYは日東のオンラインショップでは

9.3円/杯で出ているので、希望小売り価格は倍以上であるらしい。リーフティーの「渋みのすくない紅茶」

10.7円/杯に対して、一杯あたりの上代はわりと近いところに設定されていることが分かる。袋詰め経費が乗っているのにむしろ安い。とはいえ、ティーバッグに使われている茶葉の重量は

3分の 2以下で、それでちゃんと一杯分出せるのだからミラクルではないか。

こうして比較すると、現在、日常用の紅茶としてティーバッグが圧倒的なシェアをとっているのは、市場構造的に実に理の当然と思われる。

補足すると、同じくスーパーで売っているリプトン・イエローラベルのピラミッド型バッグ入りは

50袋包みで 8.5-9.2円/杯、2g/袋。トワイニングのザ・ベスト 5は20袋入りで

23.7円/杯、2g/袋。スーパーの定番品といえども、トワイニングは明らかにプレミア志向、庶民のプチ贅沢だ。

リーフティーのちょっといい茶葉は、一杯あたり単価が並級茶葉の 2〜4倍ほどに上がる(もっと高い茶葉も勿論あるが)。例えばフォートナム&メイソンの看板リーフティー「ロイヤルブレンド」は 250g缶が 4,500(送料別)-6,000円の相場で売られている。54-72円/杯。日東紅茶の復刻版の高級茶、白缶は 56.7g入り1,500円で提供された。一杯あたり 2-2.5gと指示しているので、 53-66円/杯の贅沢だ。

なお喫茶店のお茶の値段はほぼサービスに支払う対価なので、比べても詮無いことと思われる。また、そうであってこそ、高級ホテルや百貨店のアフターヌーンティー・サービスといった訳ワカメなビジネスが成り立つのである。

トワイニングのリーフティーの注意書き(80年代中頃) 。一杯分は 3g/140cc と指示がある。「バラの花を連想させる芳香」と能書きされているが、今 Wikiでウバ(紅茶)を索くと、「サリチル酸メチルおよびメントール香という表現は 2000年代中盤以降より発生しており、それ以前はバラの香気という表現であったが、バラの香気とメントール香が同一かは疑わしい」とコメントされている。メンソール香についてはティーハイス・タカノの高野健次著「紅茶 おいしいたて方」(1997)にすでに言及があり、遅くとも 90年代半ばには既知の用語だったと思われる。私としてはウバ茶にローズティーの片鱗を感じたことはない。ついでにいうと抽出時はだいたい4,5分は待つ。

補記2:森茉莉は週刊誌連載エッセイ(「ドッキリチャンネル」(1979-85))の一篇、「プリンセスの朝」に、香典返しに届いた「英国から輸入したいい紅茶(TWINNINGS

of LONDON)を毎日喫んでいる」こと、プリンス・オブ・ウェールズが最もよく、毎朝、エヴァ・ミルクを入れて喫んで、「プリンセスの朝を迎えている気分」だと書いている。

「丁度、三宅菊子が来て、(彼女は砂糖を入れない)それを喫んで、大変いい香いであると、言った。」とか、「英国人は親の死にめの時の他は、五時にお茶を喫む」、「家庭でくつろいで喫む場合はデセェル(※デザート)、軽いサンドウヰッチも摂るらしい。ミルクと砂糖も入れる」とある。

補記3:コーヒーは紅茶より

10年早く、戦後

1961年に輸入が自由化されて、これを機に世間に喫茶店の開業ブームが起こった。UCCの統計によると、1966年、全国で

2万の喫茶店(事業所)が営業、1975年には

9万店を超え、1981年に

15.5万店に達した。この時をピークとして以降は漸減傾向に入り、2012年頃から現在までは約

7万店で横這いが続く。

といっても沢山のお店が開業する一方で沢山のお店が閉業する結果の均衡なので、一般に

10年続くお店は珍しい。

80年代から90年代初の日本は豊かな時代で、喫茶店文化も花盛りだったと思しい。(日本の人口は

1966年_9,900万人、1981年_11,750万人、現在は 12,300万人。)