ミュンヘンのレジデンツ宝物庫の続き。

★地球が丸いという考え方は、誰がいつ発見したのか分からないが、アレクサンダー大王の遠征後の紀元前3世紀頃には、ヘレニズム文化圏の天文学がすでに理の当然として扱っていた。西欧キリスト教文化圏では中世期までに真理とみなされ、球体であることを(神の)完全性と結びつけて考えるようになった。そして地球の周りに広がる宇宙もまた球形をなし、星々は完全な円形の軌道を運行すると考えられた。ゆえに球形はもっとも神聖な形状であり、宇宙を含む世界を、人間の世界である地球を、また神の摂理の完全性を象徴するものであった。

神聖ローマ帝国の帝国器の一つが球形のオーブであり、オーブの上に世界樹たる十字架が屹立する所以である。

一方、キリスト教世界では主の死と復活が強迫的に人々の心に刻み込まれたが、それは一粒の麦が地に落ちて死に、そのお陰をもって種から芽が出てやがて多くの豊かな実を結ぶ喩えでよく理解されてきた。死んで大地の恵みとなるのはエジプトのオシリス神やインド神話にも共通のモチーフである。日本神話の大宜都比売(おおげつひめ)も同じで、人間の心の底には絶えず去来している思想といえる。ナウシカ世界でもそうだが、生命は犠牲の上に育ち、闇の中に輝くのだ。

また、あたかも死んでいるかのように静かで動かない卵から、ある日活動力にあふれた生き物が現れてくる様子も復活のアナロジーで捉えられた。卵は生命が発生する源の形であり、主の復活を象徴するものとみなされたのだ。イースターの祭り(復活祭)に卵のモチーフが用いられる所以。

駝鳥の卵で製作した聖具

フランケン州アンスバッハ近くにあったベネディクト派聖ヴィトゥス(※聖人殉教者/

補記2)修道院に由来の品。1400年頃。

駝鳥の卵はアフリカから入ってくるエキゾチックなレア・アイテムとして、古くから地中海世界に知られ、美術工芸品に作られて好事家を喜ばせてきた。

上述のようにキリスト教シーンでは卵は主の復活を象徴するもので、かつ球形に加工された卵は神の完全性を表すものでもあった。つまり幾重にも貴重品なのだった。

本品はゴシック様式のデザインの台座の上に球形の卵が十字状の帯で飾られ、上に容器になった頭塔が載って天使たちが跪いて崇めていることから、レリカリー(聖遺物入れ)、あるいは聖水(ヨルダン川の水)入れや香油軟膏入れとして作られたものと考えられている。

なお、駝鳥の卵は一般に楕円形であるが、これを二つの半球とその間の筒に切って、筒を抜いて合わせるとほぼ球形になる。十字状の飾りは実は継ぎ目の隠しにもなっているわけ。

(※補記1)

★キリスト教の神はもとユダヤ教の神で、輝きと雷鳴を伴って臨在するが、その姿は一般の民に向けて表されることがない。預言者モーセに授けられた十戒の第二は、民が私的に偶像(拝むためのなんらかの形象)を作ることを禁じている。第三は必要な時以外は神の名を気安く口にするんじゃねえと断っている。この神は自分だけを崇めることを求めるので、自分の民が何かの像を崇めていると疑いの気持ちを抑えかねるし、崇める気持ちを伴わない別のニュアンスで名(神)を言葉にされるのは軽んじられているようで、ものすごく気に障るのだ。オー・マイ・ガッ!なんてセリフは絶対に聞きたくないのに違いない(従って敬虔なクリスチャンは使わない)。

こうした戒律は古代に数多あった偶像によって崇拝を受ける神々と、我らが唯一神とを峻別する措置でもあった。偶像を拝む習慣を持つ民はみな異教徒なのだ。また神の名の発音もみだりに明かされていない(一般に聖四文字の綴りをもって暗示し、声に出さない)。

キリスト教はこの伝統を保持して神像を用いず、神の名を秘している。ただ神の栄光を崇めるのに、この神を信じる者総てに代わって罪を被て贖いをなしたイエスの事績を想起のトリガーとしてきたが、伝道の初期にはイエスの像を刻むこともなかった。彼の名や姿は魚や羊などで暗示するに留められた。(※ギリシャ語に

ΙΗΣΟΥΣ(イエースース) ΧΡΙΣΤΟΣ(クリストス) ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ(テウーヒュイオス)

ΣΩΤΗΡ(ソーテール):「イエス・キリスト 神の子 救い主」の聖句を唱えて、各単語の頭文字ΙΧΘΥΣ(イクテュス):「魚」を連ねて象徴とした。)(※聖句「ハレルヤ」(ヤをほめ讃えよ)のヤは父なる神の名の符丁で、日本流には「ヤの字」父上と呼ぶ感じ)

この流れが変わったのは、ローマ帝国では4世紀のコンスタンティヌス帝の時代以降である(cf.

No.959)。XP十字を掲げてローマ正帝の地位を手に入れた彼は、それまで人気のあった磔刑を廃止する一方、キリスト教信仰の旗印として十字架像を用いることを奨めた。

4世紀末には三位一体説を奉じるキリスト教義がローマの国教となる。当時の哲学者アウグスティヌス司教は「イエスがどんな姿形をしていたか我々は知らない」と率直に述べているが、それでも欧州ではイエスの姿が図像化され、十字架上に苦悩の姿が現れるようになり、彼のさまざまな事績は宗教画に描かれてイメージのコンセンサスが形成されていく。

三位一体説に立つとイエスは神に他ならないから、これらを用いた祈祷や儀式が偶像崇拝にあたらないかどうかはよく考えなければならず、キリスト教の教父たちに一流の理屈があって相互に議論を戦わせてきた歴史がある。神像は駄目でもイエス像はセーフとか、マリア像(母子像)はいいとか、殉教した聖人や奇蹟が顕現した聖人の像や名を呼ぶことは差支えないとか、まあ、いろいろ折り合いのつけ方があるようである。

例えばイベリア半島からイスラム教徒を駆逐し、新大陸を蹂躙したスペインのキリスト教徒は、聖サンチアゴの名を唱えて、神の栄光(フォース)が共にあらんことを願った。戦いの相手にはむしろベーダー卿率いる帝国軍のように映ったであろうが。

聖母子のイコン

大工ヨセフの妻マリアはイエスを産んだ母で、聖霊によって神を受胎したので、三位一体の教義では聖霊もイエスも神にほかならないということになる。そしてイエスはマリアのお乳を飲んで育ったのだから、彼女は神の母であり神聖な存在である、という見方は5世紀半ばに正統教義とされたので、以降、聖母子像は人気の神性想起アイテムとなった。子なる信徒は父なる神に願いを立てる時、まずは神の母に仲介を持ちかけたのだ。現実の世界でもよくある話と思われる。父はほだされがちである。

幼児の頭の上に「IC XC」の文字があるのは、前述の「ΙΗΣΟΥΣ(イエースース)

ΧΡΙΣΤΟΣ(クリストス)」のローマ字形「IHCOYC

XPICTOC」の2単語の頭尾を組み合わせたもので、「イエスはキリスト(塗油者/救い主)なり」の信仰表明を暗示する符丁(といっても広く用いられると明示しているに等しいが)。東ローマ帝国地域の美術(ビザンチン美術)によく用いられた。

年代不詳だそうだが、私はかなり古いものではないかと思う。球形の真珠は神の完全無欠を象徴する形状であり、処女懐胎の純潔を表す宝石で、母子ともにこれをもってふんだんに荘厳されている。ほかに各色の透明宝石が鏤められているが、古い宝飾品では青はサファイヤ(コランダム)、赤はスピネル(バラスルビー)、緑はエメラルドやペリドットが用いられることが多い。

★キリスト教は父なる神を信じて仕える教えで父性原理的である。時に強情で正義の遂行のために妥協を拒む。しかも隣人も敵も含めて普遍的な友愛を説くので、あらゆる激越な行為が神の愛、神への愛に帰されてまかり通る。聖母マリアの信仰はこれを補完するけれど、母だって愛する者のためには当然鬼の顔をもたないわけはない。こうした唯一神を奉じる教えが、数多の神を並べて信仰していたローマ帝国領内で広く受け入れられるまでには、激しい軋轢が繰り返されたと考えられる。キリスト教側からみれば迫害と殉教の歴史であるが、旧体制側から見れば既存のよく機能している社会秩序をみだりに攪乱して、神を理由に国家集団への帰順・法の順守を拒むならず者との戦いであったろう。ローマ帝国は結局、政治上の権力者がキリスト教の神の名の下に統治を行う形で矛を収めざるをえなかった。これはエクレシア(教会/信徒集団)の持つ結束力との共存を余儀なくされたということでもある。

コンスタンティヌス帝に至る前の時代には帝国はむしろ古来の教えを保護してきたし、皇帝に対する尊崇を国家の求心力の礎としていた。これを公然と拒み、強要には殉教をもって善しとするキリスト教徒は社会にとって本当に困ったちゃんであった。なんでそこまで意固地やのん?

一方、教徒にとって殉教者は我らが信仰の証人であり、迫害はむしろ信仰を固める血の潮、地の塩であった。信仰を固めることは人を純化すること、ある種の結晶化であり、結晶化した集団は主イエスや使徒たちが揮った奇蹟の力を同様に揮うことが出来ると考えられた。神の力の媒介者(ミディアム)として。

宗教の力は人の(新しい)生き方に確信を与え、精神を変容させ統合し、もって奇蹟的な能力の発現及び業績達成を可能とすることにある。この力は今日の西欧文化圏において潜在能力開発セミナーや成功哲学、オカルティックなニューエイジ思想の中に分散されているように我々の眼には映るが、実のところ、あらゆる宗教は中核に秘教部を持ち、信仰の生き生きとした暖かい核を守っているに違いない。

ローマ帝国でキリスト教が国教になると、以降、殉教者の中でも特別なエピソード(熱烈な信仰の表明、壮絶な死や奇蹟の発現)を残した者たちが列聖されて崇敬(一応、崇拝と区別される)の対象となった。もちろん、聖人を通じて顕現した神の力を讃えるというのが建前である。こうした多数の守護聖人信仰や聖母崇敬は、人間本来の多神教的心性が一神教の教えの中に姿を変えてしぶとく留まった形態であるかもしれない。いかなる神の力をもってしても、肉をもって現れた人の魂と息吹とは滅ぼすことが出来ないからである(それはイエスが証明済みだ)。

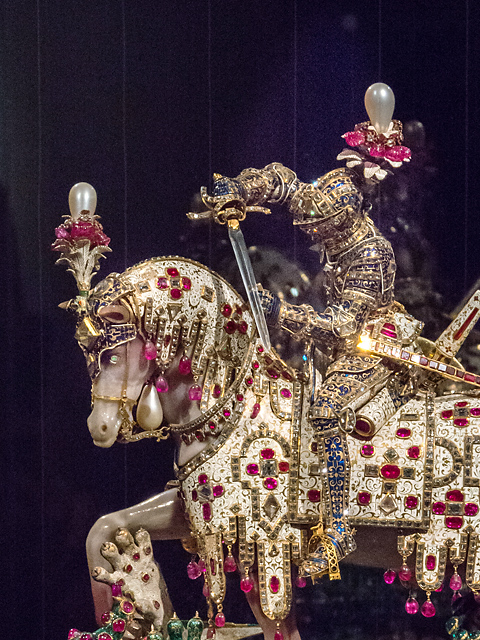

聖ゲオルク像

聖ゲオルギウスはもっとも有名な古代ローマ末期の聖人の一人である。古代ローマは

BC753年の建国と伝説され、アウグストゥス帝(在位

BC27-AD14)の時代に共和制から帝政に移り、ロムルス・アウグストゥルス帝が退位した

476年をもって終期とする(西ローマ帝国の終焉)。ゲオルギウスは

3世紀後半、カッパドキアないしパレスチナのギリシャ人軍人貴族の家に生まれた。家庭はキリスト教を信奉し、彼もキリスト教を信じる軍人になった。302年のローマの政令により棄教を迫られたが肯ぜず、殉教を選んだ。その後キリスト教が公認されると殉教者として尊敬を受けるようになり、東方から西方に伝説が伝わっていった。

一方、5世紀後半には蛇を踏むイエスの図像がキリスト教美術の一つの構図として現れており、後にイエスを聖人騎士(戦士)に替えた図像が展開されてゆく。11世紀前後には聖ゲオルギウスが採り上げられて、龍退治の伝説として定着した。今日一般に知られる説によると、古代ローマ末期のカッパドキアのある国に龍が棲んでいた。乱暴を尽くして土地の人々から羊の貢物を受け取っていたが、やがて人間も求めるようになって、ついには王の娘に白羽の矢が立った。ところへ騎士ゲオルギウスが訪れて、キリスト教への改宗を条件に龍退治を引き受けてもよいと言った。そして契約がなって龍を討ち取ったので、その国は挙げてキリスト教に改宗した。

ゲオルギウスは土地を去って遍歴を続けたが、ある地方で布教をとがめられ殉教の日を迎えた。殉教後は神の加護によって昇天した。

この話はもとの聖人崇拝に龍退治が後付けされたものとみられ、ペルセウスのゴルゴン姉妹退治、ヘラクルスのヒュドラ退治などキリスト教以前の英雄神話が原型となっているようだ。日本のヤマタノオロチ退治に似た構図である。

ともあれ殉教の軍人は龍退治の英雄となり、兵士(特に騎兵)や武器職人、旅行者を守る聖人とされた。またゲオルギウスの名はゲオ(大地で)エルグ(働く)から来て農夫を意味するので、農夫を守って家畜を健康にするとも信じられた。

この像の下部は容器になっており、1586年にケルン大司教のエルンストが兄のバイエルン公ヴィルヘルム5世に贈った、聖ゲオルギウスの遺物を収めるために作られたもの(※バイエルン公家は権勢確保のため、 1583年にエルンストを選帝侯-大司教に選出させた)。レリカリー(聖遺物入れ)である。17世紀にはレジデンツ内の礼拝堂で重要な祝祭日に祭壇に祀られた。聖ゲオルグとされる馬上の騎士の面覆いは可動式で、覆いを上げるとツゲ材を彫ったひげ面の顔があり、ヴィルヘルム5世の面影を持つという。

蛇や龍はもともと手なづけられない根源的かつ圧倒的な力の比喩で、それは人の生存に必要なはずの力である。困難に遭遇して行き詰った人を助けるのは、意識以前の、あるいは無意識の力であり知恵なのだ。蛇や龍は秘められた知恵や地下の宝物の守り手であって、古代ヨーロッパでは崇拝の対象であり畏怖の対象でもあった(インドやアジアでは今もそうだ)。しかし異教と結びつけて捉えるキリスト教の見方に立つと、蛇や龍は邪悪一方の存在で(異教の象徴であり)排除すべき対象、信仰と理性と正義とによって組み伏し、踏みにじるべき悪なのであろう。(しかし龍を退治した者は、英雄として今度は自分が龍になってしまうものである。) なお、馬はよく制御された動物の強大な力の比喩となる。

キリスト教では聖人は聖母と同様、神との間を取りもってくれる存在(代願者)として礼拝された。聖人は生前、奇蹟的な力を発揮したが、その遺体やゆかりの遺物もまた病気を治癒するといった奇蹟を起こすと信じられたので、人々は(各地の教会は)手段を尽くして手に入れようとした。上述のアウグスティヌス司教は聖人の遺体の売買を批判しているが、聖人グッズはその頃から人気商品だったのだ。

9世紀にはスペインのガリシア地方に殉教した聖ヤコブの遺骸を埋葬した墓が発見され、その上に聖堂が立てられて巡礼者が押し寄せた(聖ヤコブはイベリア半島からイスラム教徒を追い払う戦いを導いた者とされる)。cf.

No.552

十字軍の遠征は東方の地から夥しい量の聖遺物を西欧に持ち込むことになった。

フィクションであるが、12世紀のイギリスの修道院を舞台にしたミステリ、修道士カドフェルシリーズの初作は「聖女の遺骨求む」で、この種の熱狂をユーモラスに描いている。

それにしても、このレリカリーの中には今も聖ゲオルギウスの遺物が入っているのか、宝物庫の解説が一言も触れていないのが不思議である。

★ドイツでは伝統的に聖ゲオルクの人気が高く、各地に聖ゲオルク教会がある。バイエルンでは聖ゲオルクを記念する騎士団があったようで、ネットの記事によると 1726-29年頃に設立されたらしい。下の画像は勲爵の授受儀式の礼装に用いられた胸の輪飾りの一部。もとの装飾鎖は 16世紀に製作され、展示品は 19世紀に修理されたものとか。この深い緑色の宝石はいったい何だろう。

補記1:ダチョウ(駝鳥)は駱駝に似た鳥というのでその和名がある。かつてはシリア、アラビア、アフリカに広く棲息したが、今はアフリカにあるのみ。プリニウスの自然誌中の記述は、この鳥が「口に入れたものはすべて消化する」、「頭を砂に突っ込むと全身が隠れたと思い込むほど愚か」という中世ヨーロッパの俗信の源となった。「砂の中に産んだ卵を忘れてしまう」という俗信も生まれて、中世以降の教会ではしばしば駝鳥の卵を展示して、「駝鳥のように日々の務めや懺悔を忘れることなかれ」の戒めにしたという。そのくせオーブに作ったりするのだから勝手なものだ。

古代エジプトでは青磁の象徴で、光の神シュと真理の守護者マートの紋章として護符に刻まれた。羽の意匠も好まれた。駝鳥の羽が女性の装飾具に用いられた歴史も古いといい、ヨーロッパでは 17世紀頃から業者が駝鳥狩りをして羽を集めた。また19世紀半ば頃には羽めあての養殖業が世界中で盛んになった。

駝鳥は消化をたすけるために固い小石を呑み込む習性を持つが、そのためか古来、鉄を食べるという俗信があった。中国では転じて、誤って鉄などの固いものを呑み込んでしまったときは、駝鳥の尿を飲むとすぐに溶かすことが出来るということになった。

何でものみ込んでしまう駝鳥は、おそらく地球そのものをも呑み込むことが出来て、従って彼女が生んだ卵は世界を象徴するのかもしれない。溶かされなきゃいいけどな。 (戻る)

補記2:聖ヴィトゥスはディオクレティアヌス帝による大迫害の頃(304-305年頃)に殉教した実在の人物(少年)とされる。イタリア南部のルカーニャで古くから崇敬されていたといい、600年頃に殉教伝説が形をなして北イタリア、フランス、ドイツに広がり伝説に尾ひれがついたという。さらに北ドイツやスラブ語圏で篤い崇敬を受けたが、これにはバルト海のリューゲン島発祥の大神でスラブ語圏で信仰されていたスヴァントヴィト神の名との類似(聖ヴィトゥスのチェコ語名はスヴァティー・ヴィート)が関わっているらしい。異教の神として退けられたスヴァントヴィトが聖人崇敬に隠れて復活したのだという。聖ヴィトゥスの遺物を所有すると称する土地は150にのぼり、教会や礼拝堂の保護者としてまつる土地は1,300をこえる。

十四救難聖人の一人。てんかん、小舞踏病、ヒステリー、悪魔憑きなどを治す力があるとされる。