| 1034.水晶(アイリス・クオーツ) Iris Quartz (ブラジル産) |

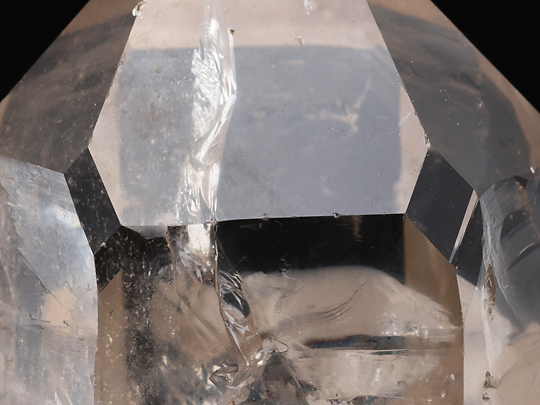

肩の小面群が現れた標本をもう一例。

錐面(菱面体面)と柱面との間の大傾斜面があまり発達していない晶形で、このタイプでは

x面系(u,y,n面他)は現れても比較的縦に短く、面積も小さいのが普通である。cf.

No.1033

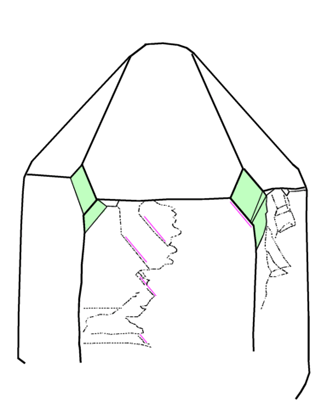

各画像の下にコメントを付したが、半面像である菱形の s面と台形の

x面系が共に現れて、それが5つの肩部に連なっているのがこの標本のステキなところ。単晶形では一つおきの肩に最大3つのはずなので、2つ多いのはドフィーネ式双晶の効果と考えられる。たいていの場合は

s面だけか、 x面系だけの箇所があるもので、こんなふうに揃っていることは稀れである(私の経験則ですが)。cf.

No.976

いくつかの s面に条線が現れている。「s面上の条線は r面との間の稜線に平行に生じる」「これにより r面の配置を確認出来る」という説があるが、この標本ではどの s面においても z面に相当する配置の錐面を向いている。この矛盾点をどう説明すればいいか、私は今のところ分からない。cf. No.940 (単晶形の s-x面の配置とr面との関係図) 、 No.965 (s面上の条線の向き)

一番下の画像に示すように、ある柱面の下の層状成長模様に、右肩下がり(約45度)の稜線風の直線がいくつか平行して見られる。この傾きは件の柱面と s面との間の稜線の傾きにほぼ一致するように見える。これが柱面の成長層の高さの異なる箇所(画像では左側が右側より高い(成長層が厚い))に複数現れているということは、この結晶の成長環境においては、柱面と柱面との間の稜線(縦方向)が現れるような層成長(ステップ)より、柱面と s面との間の稜線が現れるような層成長が優越したということだろう。(といって、それがどういう意味なのか、やはり私は今のところ分からない。)

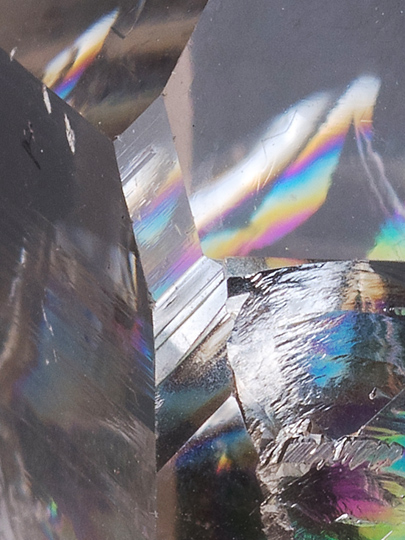

もうひとつ、この標本には内部に生じた不定形のき裂面によって虹色の干渉光が広く現れて美しい。昔はこの種の水晶をアイリス・クオーツ(虹色水晶)と呼んだ。ちなみに結晶面(付近)に平面状の虹彩効果の現れる水晶がレインボー・クオーツと称して売られているが、こちらもアイリス・クオーツと呼ばれることがある。両者は虹彩の発生機構が異なるものの、いずれも原理は光路差に起因する干渉作用と考えられる。

以上のような特徴を持っているので、私は気に入っているわけ。