| 976.水晶 (ドフィーネ双晶2) Quartz Dauphine twin (インド産) |

水晶の結晶は三方晶的、あるいは疑似六方晶的な形状を持ち、鉱物学では一般に一つの柱軸(c軸)とこれに垂直な平面上で互いに120度の角度で交わる3つの座標軸(a軸:

a1-a2-a3)を用いて記述される。結晶面を表現するミラー指数も同様に

(a1,a2,a3,c)の座標系を使って逆数で示される。柱面(m)は {1010}、正錐面(r)は {1011}、負錐面(z)は

{0111}と表現される群である。(a1+a2+a3はつねに

0となる) cf. No.972

左手水晶の x面('x)は {6151}(※座標でいうと

「a1軸上 1/6, a2軸上 -1, a3軸上 -1/5の3点を通る直線」と c軸上

1の点を含む平面)、右手水晶の

x面(x')は {5161}である。ドフィーネ双晶ではc軸回りに

180回転した位置に 双晶x面(x)が現れると解釈すると、左手の双晶x面

('x)は {6151}、右手の双晶x面(x')は

{5161}と表現することが出来る。しかし煩わしいし紛らわしいので、一般書では単に

x面と書いて区別しないのが慣いと思しい(だいたい専門書でも図の符号や数値が往々間違っていたりする)。

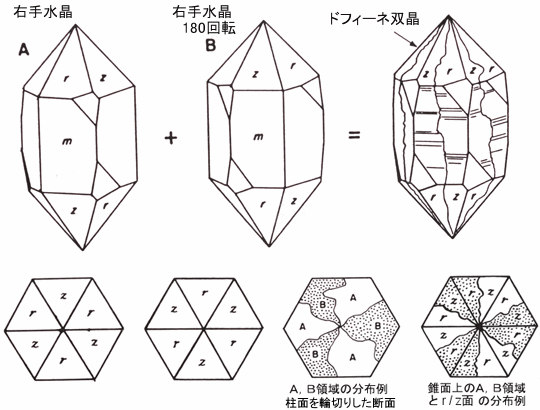

ドフィーネ双晶では、二つの個体(結晶体)の結晶軸(c軸およびa軸)は理論上、互いに平行なので、「共軸双晶」と呼ばれる。一方の個体を c軸回りに回転させると、もう一方の個体の結晶構造に一致する。このような対称軸を「双晶軸」といい、 c軸がこれにあたる。二つの個体が互いに貫入しあって接合しているので「貫入(透入)双晶」といい、その接合境界(面)を「接合面」という。一般に下のような概念図で説明されている(シンカンカス 1964他)。

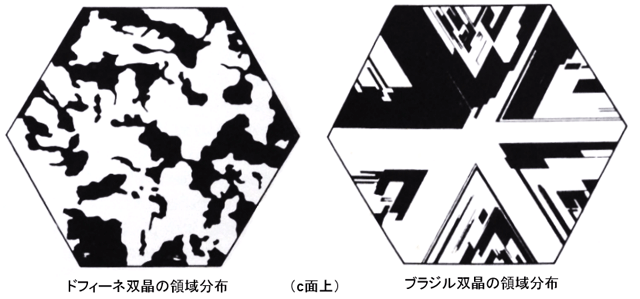

もっともこれはかなり理想化して描かれており、普通はこんなにキレイに領域が分かれていない。 No.973, No.974 に示した分布例も参照方。またゴールトが指摘したように(No.972)、「ドフィーネ双晶の境界は不規則であり、一方ブラジル双晶の境界はより結晶面に平行である」傾向を持つとされる。

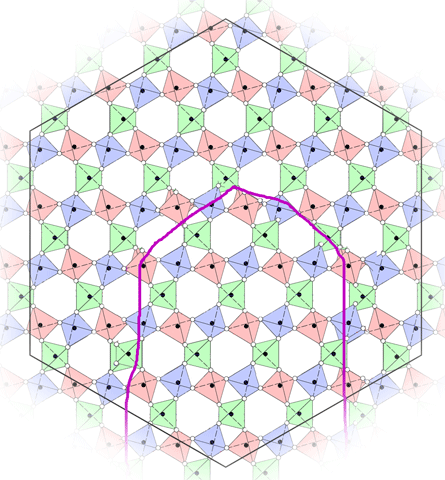

No.941 に水晶の結晶構造を SiO4四面体をユニットとして描いたモデル図、及び Si原子の配置で簡略的に描いたモデル図を示したが、後者を使ってドフィーネ双晶の境界を説明した図がフロンデルの

Dana 7th等に載っている。下のようである。(c軸に垂直に輪切りした面に投影した図)

この図では境界は直線的で、接合面はあたかも平面的に伸びるかにみえるが、実際はそうではない。またこのようなモデルを描いてしまうと、別の角度で交わる接合面を整合的に図に含めることは出来ない。キレイそうにみえても、Si原子の配置は双晶境界を挟んで歪んでいるからだ。

前者 SiO4四面体ユニットのモデル図を使って描画を試みると下図のようになるが、接合面ではユニットの相対配置がどこでもズレて一致しないから(図では重ね描きしてある)、この周囲でユニットは回転したり Si-O 結合距離を変えて結合しなければならないと考えられる。それが歪みであり転位である。場合によってはマクロモザイク構造(リネージ構造)を誘発する一因となるだろう。

No.975で触れたが、レイドルトはエッチング処理によってドフィーネ双晶の境界が識別できることを示した。ブラジル双晶の境界は偏光と偏光フィルター(格子)を用いて光学的に識別することが出来る。レイドルト(1855)は両者の境界分布の違いを下図のように印象的に示した。左がドフィーネ双晶だが、まるでアースシー世界の多島海(アーキペラゴ)のように、双晶領域が瀬戸に浮かぶ島々となって散らばり、入り組んだ海岸線を見せている。

しかしこのような分布をしていたのでは、結晶の肩の部分に整った微小傾斜面が現れるのはほとんど奇跡と言わねばなるまい。

私たちが形態的に見ることの出来るドフィーネ双晶は、上図のような入り組んだ領域分布を持つ結晶集合体があるいは起点になるとしても、分布は成長の途中で束ねられて、表面ではある程度シンプルになっていると考えたい。

秋月博士は、ドフィーネ双晶が成長して柱軸方向に伸びてゆくと、錐面上の

r/z面分布は単純化してゆき(r面の方が発達するから)、次第に

r面領域が拡大して、ついには 6つの錐面がそれぞれ r面または

r面で寡占された双晶に行きつくと考えられている(「山の結晶」)。これもまた一つの極端なモデルだが、そうなると理想的には錐面の大きさが同等に揃うと仰る。

このように成長過程で生じる双晶を「成長双晶」という。

一方、ドフィーネ双晶はすでに存在する結晶においても発生しうる。

ひとつには温度 573℃前後でシャープに進行する高温石英(ベータ水晶)から低温石英(アルファ水晶)への相転移に伴うものだ。高温石英は六方晶系で、低温石英より対称性の高い整った構造を持つが、この温度を境に構造を急速に変化させて低温域では三方晶系になり、一番上の概念図に示したAまたはB(Aをc軸回りに180度回転させたもの)に対応した構造をとる。どちらをとるかは五分であるが、結晶全体が一様に一方の構造体になる、ということは必ずしも期待できない。A,B双方の領域が入り混じることが十分に考えられ、これすなわちドフィーネ双晶に他ならない。相転移に伴って生じる双晶を「転移双晶」という。

岩波「鉱物学」は次のように説明している。「高温水晶から低温水晶への転移は、結晶全体を通じて一瞬に、かつ一様におこるのではない。おそらく、結晶中の不純物や転位など、歪みの大きいところを出発点として、結晶中の各所で核が発生し、それらがひろがる形で結晶全体の転移が完了するのであろう。核のとる方位は二つ可能であり、どちらをとるかは、偶然的な要因による。こうして転移が完了したときには、右むきと左むきが不規則な境界面で境され、不規則に入り組んだ多数の分域をつくってあらわれる。水晶にひろくみられるドフィーネ式双晶は、このようにしてつくられた転移双晶の好例である。」

「右むきと左むき」という言葉が何を意図して書かれたかは別にして、こういう考え方は可能である。レイドルトの示した多島海式領域分布はこのような転移双晶であるのかもしれない。

また熱や物理的なストレスなどの衝撃によってもドフィーネ双晶(言い換えれば結晶構造の歪み)は発生しうる。低温石英を

200℃〜550℃程度の温度から急冷すると、もともとは存在しなかった双晶領域が生じる。結晶の局部に高い圧力や機械的応力を加えると、(室温でも)その周囲に双晶領域が生じる。転移双晶やこのタイプのドフィーネ双晶は、もちろん肩部に双晶x面(x)を持たない(変形して新しい結晶面が生じたりしない)。

逆にドフィーネ双晶の領域を持つ低温石英を 573℃の相転移温度以上に加熱すると、高温石英の構造となって双晶は消滅する。その後冷却して低温石英に戻すと、もととは違った分布の双晶となる可能性がある。あるいは理論的には単結晶ともなりうるはずで、天然水晶を用いた発振子製造の黎明期には熱処理によって人工的に双晶を消滅させる研究も行われた。ただ高温石英化した後もある種のクセというかメモリー効果が残るらしく、思う結果は得られなかった。ちなみに徐冷すると概して双晶領域の数が増えクラックの発生は減る。急冷するとその逆のことが起こる。

なお、温度変化のプロセスを与えても左手水晶が右手水晶に変化することはなく、その逆もない。ブラジル双晶領域はそのままにとどまる。

次の図はフロンデルの上掲書に載るエッチング像の例で、柱軸に垂直に輪切りにした断面上のドフィーネ双晶の領域分布を示しているが、我々の眼には分布が多少なり3回対称的性を、言い換えれば三方晶的特徴を持っているように映る。このようなドフィーネ双晶は

573℃以下の温度で低温石英として成長しながら生じたもの(成長双晶)と考えられている。そしておそらくは肩部に双晶x面を生じさせるのである。

仮に成長した後 573℃以上の温度履歴を受けることがあったとしても、上述のメモリー効果により、この3回対称性はある程度維持されると考えられる。(細かな多島海模様は、しかし、温度の急変や応力等の環境ストレスによって生じたと考えられる。)

画像の標本はインドのマニハール産として入手したもので、透明度の高い美しい(美しくクリーニングされた)水晶である。あたかも単晶のように見えるが、結晶面を観察すると多数のマクロモザイク模様が見られる。そして錐面と柱面との間のすべての肩に微小傾斜面(x面や

s面など)が見られる。

6つの肩に番号を振ると、単結晶の場合1−3−5(奇数番)または2−4−6(偶数番)のいずれかにのみ、最大3ケの微小傾斜面が観察できるはずだ。もし1−4のように偶奇番混合の位置に小面が見られるなら、形態的なドフィーネ双晶になっているということである。

この標本は6つの肩ともに小面があり、その上マクロモザイクのため、錐面と柱面との間の稜の中間あたりや、柱面の内域にも小面(x面)が生じているのが観察される。

水晶というのは実に懐の深いものだと思う。