| 1033.水晶(肩の小面群2) Quartz faces on the shoulder (パキスタン産) |

錐面の傾斜をより険しくした面(その極限が垂直に立った柱面とみなせる)は、主に錐面と柱面との間に現れて、両者の間の角度遷移をなだらかにする。私は「大傾斜面」(傾斜柱面)と呼んでいるが、時に長く伸びて面積的に広い面をなすことがあり、嵩じると柱面を持たない先細りの結晶形を造る。いわゆる「テッシン晶癖」はこの一種。cf. No.947、 No.948

また、同様に中間の傾斜角度を持つが、錐面や柱面に対して柱軸回りに幾分旋回した配置の面が水晶にはあり、現れる場合は錐面の下、柱面の上部付近で、左右どちらかの肩の角を面取りしているのが普通である。s, u, x, n 面等の半面像がそれで、私はこの頃「肩の小面」(群)と呼んでいる。cf.

No.967、 No.975、 No.977(補記1)

錐面と柱面とで構成される(大傾斜面がないか面積が狭い)結晶では、肩の小面はふつう小さく短く、「微小面」と呼ぶにふさわしい。 ところがいつもそうとは限らず、No.1032のように縦長に比較的広い面をなす場合もある。これは大傾斜面が比較的長く続く結晶で「真」である。

というのは、No.977 (補記2)の概念図に示すように、「肩の小面」群は柱面に接するときにはその境界線が

45度に近い角度で切り上がるから形状的に柱面の幅以上の長さで雪崩れることはまずないのだが、大傾斜面に接するときには傾斜角度のわずかな変化で切り上がりが大きく変化し、Υ、e、d,

φといった面に接するとほとんど懸垂状になる。そのため、この種の大傾斜面が続くとき(違う言い方をすれば柱面が出現しない限り)、「肩の小面」は縦長に伸び続けるからだ。

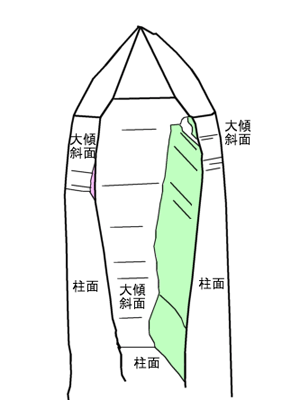

この標本はその一例。錐面−大傾斜面−柱面を持つ結晶だが、概念図に示すように、左右の面群では大傾斜面は比較的縦に短く、下部に長い柱面となっている。が正面では大傾斜面がずっと下方まで伸びており(そのため、下にいくほど面の幅が狭まっているが、その分手前にせり出しているわけである)、柱面はかなり下方にきて現れる。その間、「肩の小面」がダラダラ沢になっているのだ。

入手先の老舗標本商さんは、「今まで見たことのない結晶面が現れたレアな標本だ」と言っていたが、面の種類としては必ずしもレアなわけでないだろう。ただこれほど明瞭に縦長に現れた標本に遭遇する機会はけして多くない、と私も思う(しかも食像を伴わないで)。