| 995.水晶 傾軸式双晶 Quartz Twins with Inclined axes (ペルー産) |

19世紀半ば、水晶の形態は結晶学の発展と共に体系的に分類されるようになっており、ドイツの

C.S.ワイス、G.ローゼ、フランスの A.L.O.L.デクロワゾーといった先駆者たちは双晶(複合形態)についても十分な注意を払っていた。cf.

No.975、 No.986

傾軸式双晶(ガルデット式双晶)は 1829年、ワイスによってドフィーネ地方ブール・ドワザン産のものが報告されたのが初めとされる。その後、ザクセンのムンツィヒや、ピエモンテ地方(ヴァレス=アオスタ谷)からも発見されたことが、デクロワゾーのモノグラフ(1855)によって知れる。

デクロワゾー自身は、パリに集められた公的・私的コレクションの中から、7点のガルデット式双晶を見出して調べる機会を持ったが、このテの標本は珍しいもので、そう多くは存在しないと考えていた。

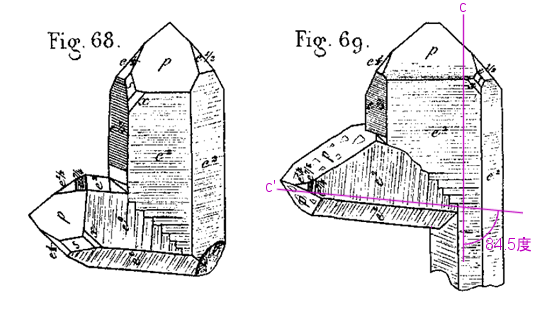

下図はモノグラムに紹介された2点である(紫線と角度値は

sps追記)。Fig.

68は肩の小面の配置から左手水晶+左手水晶の組み合わせ形態であることがわかる。(同様に右手+右手の組み合わせも存在すると推測できる。)

一方

Fig. 69は接合した結晶の間で、P面(r面)の相対配置が柱軸回りに

180度(60度)シフトしていることから、ドフィーネ双晶に相当する対称関係で接合した傾軸式双晶であることが分かる。縦直の結晶は右手水晶の形態だが、傾斜した結晶は肩の小面が出ていないので形態的に左手でも右手でもない(結晶構造的にはどちらかが主体になっているはず)。

今日の結晶構造学が教えるところでは、ガルデット式双晶では接合境界において左手+右手(ブラジル双晶)の関係で双晶するのが構造的にもっとも歪みが少ないらしい。一方で接合面近傍では錐面の方向に平行なブラジル双晶ラメラの密集領域が生じ、錐面が成長をリードする間、発達し続けると観察されている。

双晶の起源となる二つの核結晶(そういうものがあるとすれば)の構造の組み合わせがどうあれ、ブラジル双晶の導入される成長ステージが高確率で発生するのならば、成長後の概形である二つの単結晶形がどの組合せで発現するかは、ほぼランダムになると考えるのが妥当だろう(補記1)。すなわち概形の組み合わせは、左手+右手、左手+左手、右手+右手、またこれらのドフィーネ双晶を伴う組合せがありえて、同時に各単結晶形の内部にもブラジル双晶及びドフィーネ双晶の分布があるとみるべきである。もっとも単結晶の場合と同様に、左右手の形態が明瞭に現れる結晶はさほど多くないだろう。

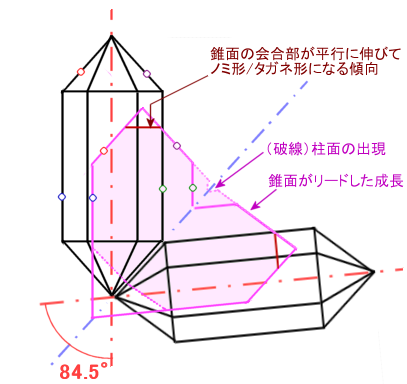

Fig.69の双晶には紫色の仮想柱軸(c軸)線を引いてある。デクロワゾーは柱軸間の傾きを

84度33分(= 84.55度)と明示したが、これは二つの単結晶がそれぞれの六角錐の稜線(

r面-z面間の稜線)同士で接して、かつ一対の柱面が平行するように接合した形(下図の配置)を想定して導かれた。

言い換えると、ミラー指数{1122}の面

(天然水晶のξ面/人工水晶の S面)を接合面として接触した形態である。今日水晶の

c軸:a軸の格子定数比は c/a=1.1000

と判明しているから、この数値に拠って導出した理想値 tan-1(1.1000) x 2 = 84.5474度と比較すると、当時の、X線による構造解析などありえなかった時代の観察の凄みが分かる。もっとも実際の双晶をこんな精度で測定出来ることは稀であろうし、また必ず理論値で接合している(ような形態で成長する)とは限らない。

Fig.68の双晶は錐面(r面)が一点で会した頂点を持つ結晶だが、Fig.69 の双晶は一方の結晶の先端が平行に延びてノミ形/タガネ形になっている。ガルデット式双晶はこのような扁平〜平板状の結晶の接合形をとることが多い。むしろこれをガルデット式双晶の特徴とみる向きもある。

Fig.68, Fig 69で二つの結晶が接合しているあたりに階段線が描かれている。実際、双晶の境界は接合面に平行な直線が現れる場合と階段線(波線)が現れる場合とがある。日本の奈留島産、金峰山乙女鉱山産の双晶を観察した戦前の神津博士らの報告では、結晶サイズの小さな(幅の薄い)奈留島産では直線状の境界を持つものが多く、サイズの大きな(厚みのある)乙女鉱山産では階段状境界のものが多いが、後者も内部では直線状になっているという。前者は低温熱水生成、後者は比較的高温のペグマタイト生成とみられ、産状が異なるものの、双晶の起点となる核部はやはり{1122}面が接合面となるようである。(補記2)

平板状に広く成長した柱面にはしばしば条線が現れて、双晶境界を明瞭に示すことがあるが、一方の(層状)成長面が他方を上塗りして相手方領域へ深く侵攻していることがある。No.938の標本はその例といえ、貫入双晶の趣きを持つ。

平板面上に現れる境界線は、あたかも陣取りゲーム「スプラトゥーン」みたくペンキ塗り合戦を争った結果に擬し、勢力が拮抗して一進一退を繰り返すとジグザグ線になるのだと思われる。従って境界線は現に直線であっても本来の(内部の)接合面に必ずしも一致しないことがあろうし、成長につれて位置が変化するでもあろう。

ガルデット双晶の標本は 19世紀半ばにはまだ珍しかったが、1880年にラ・ガルデットの金鉱山が再開発されると美麗水晶を多産して、20世紀初にかけて博物標本として広く出回った。そしてガルデット双晶もそれなりに目につくようになった。cf.

No.993

一方、ドイツのラート博士が、乙女阪産のハート形双晶を学会誌に報告したのは

1874-75年頃だった。和田維四郎博士によると、日本で傾軸式双晶が多数市中に出回り始めたのは

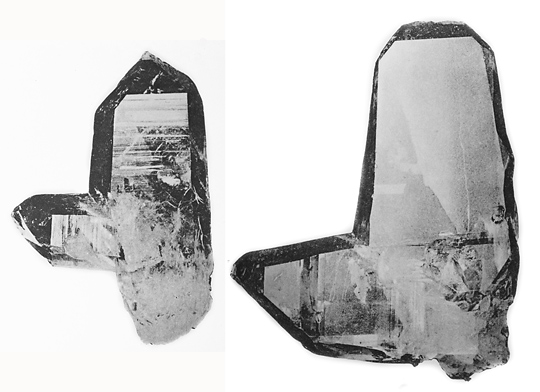

1890年代だったらしい。日本産の標本はまた欧州にも盛んに送られ、よく売れた。下の画像はブラウンズ/スペンサーの「鉱物界」(1911)に載ったもの。左がフランス、イゼール県ラ・ガルデット鉱山産、右が日本、甲斐、金峰山産である。この頃にはアラスカ産も知られたらしい。神津博士は

1919年頃には 25ケ所、1928年には 30ケ所以上の産地が報告されたと述べている。

今日、米国ではアラスカ州のほか、アーカンソー州、ニューヨーク州、ニューメキシコ州、アリゾナ州産も知られる。スイス、ブルガリア、ブラジル、ロシア、ジョージア(旧グルジア)、中国、ペルー、マダガスカル…、およそ水晶の名産国では、頻度は別にして概ねラ・ガルデット双晶が見い出されるようだ。

ラ・ガルデット式双晶(日本式双晶)の形態はバリエーションに富む。詳しくはページを改めるが、

二つの単結晶が扇を開くように一つの起点から広がって見えるもの(その起点から同時に成長していったように見える、V字形やハート形、軍配形のもの)と、一方の結晶が成長する途中で、もう一方の結晶が傾軸式に付加されたように見えるもの(トの字形のもの)とがある。上図の

Fig.68は前者、Fig.69は後者の例。また下図の左は後者、右はやや微妙だが前者の形である。なお下図右の甲斐産は柱部が柱面(m面)でなく、大傾斜面になっている。

ついでに言うと、 No.703の上の画像は前者、下の画像は後者の例である。後者の場合、元の結晶の根本の柱部は、その上方で双晶化した部分よりも痩せて見えるのが普通である。上方の太って見える部分はおそらく双晶することによって成長が促進された領域なのだろう。あるいは、傾軸式に付加した結晶に養分が吸い取られることで、根本部分の成長が阻害されるのかもしれない。

本ページの画像は、ペルー産のラ・ガルデット双晶の標本。双晶の平板左右差し渡し約 10センチ、厚みは約 1センチある。平板ハート形で、錐面の会合は平行に長く伸びたタガネ形。広い平面には左右それぞれの条線が現れ、ほぼ中央に境界線が認められる。境界線は全体的に真っ直ぐだが、左右にいくらか出入りして高低差が見られる。3枚目の画像で分かるように、階段状というより、微小な柱面と錐面の繰り返しで構成された、層状成長に伴う境界線(面)であるらしい。

補記1:「右手水晶の核からは右手水晶が、左手水晶の核からは左手水晶が成長する」という現象が真であるなら、ブラジル双晶の密集領域が出現するには、成長が始まった後に双方の核が出逢うことが必須である。すなわち、元となる核のほかにブラジル双晶を促す別種の核(もしくは結晶のひな型)の取り込みが起こっていなければならない。そしてそれは結晶構造に幾分乱れがある部位では容易に生じるのに違いない。

補記2:神津門下の秋月瑞彦博士は、 「乙女鉱山の水晶はペグマタイトのものであるから、各個体にブラジル双晶は少ないが、奈留島の水晶は熱水のものであり、ブラジル双晶はよく発達している。」と述べている。