◆世の中はいつも動いて何かが変わり続けているものだが、18世紀末から19世紀初にかけてのヨーロッパは、イギリスとフランスの勢力争いがきわめて大きな社会変化の潮流を生み出していた。

イギリスは18世紀中頃から産業革命に入って国力を増し、外洋航海力を高めて植民地の獲得・拡大を目指す(cf.

ひま話)。競争相手のフランスは

1776年の合衆国独立を支援し、両者の対立がいっそう激しくなる。

ところが対外戦費が膨らんで財政難に陥ったフランスは民衆の不満押さえ難く、1789年に大革命が始まって封建的特権が廃され、共和制への道を歩み始めた。90年代中頃、革命の拡がりを懸念したイギリスや周辺の封建国家が強く干渉し始める。これを跳ね返したナポレオンは英雄となり、やがて政権を掌握し、皇帝として民法(ナポレオン法典)を整備する。20年間、愛国の志願兵と共にナポレオンはよく戦ったが、イギリスとの貿易を止めないロシアを討つべく進めた遠征の失敗が潮の変わり目で、ほどなく連合軍の軍門に降る。

1814年フランスにルイ18世の王政が復古する。翌年にかけて行われたウィーン列国会議では戦後ヨーロッパの均衡が蜿蜒と議論される。イギリスは世界の海を狭しと渡り、「世界の工場」として揺るぎない地位を築いてゆく…。

科学の発展、博物学の隆盛、ドリトル先生の物語、それに隕石観の変転も、そうした大きな時代の動きの中に散りばめられた、因果交流電燈のひとつの青い照明なのであった。

リュセの雷石の調査に連なった貴族の化学者ラボアジェは、1789年に化学原論を発表、後に「化学の革命」と賞賛されるのだが、1794年5月、フランス革命の犠牲となって生涯を閉じた。「共和国に科学者は不要だ」と裁判で宣告されたのだったが、彼の才能を惜しむ声は尽きなかった。

94年はクラドニが鉄塊(メテオール)の地球外起源説を発表した年である。彼の説を始めから支持したゲッチンゲン大学のヨハン・F・ブルーメンバッハ(1752-1840)は、その夏ロンドンを訪ね、王立協会の会長ジョゼフ・バンクス(1743-1820)のはからいでパラスの鉄と「南アメリカの砂漠で発見された有名な鉄塊」の標本を手に入れている。彼は礼状に添えてクラドニの論文の写しをバンクスに送った。2年後には協会による英訳が出来ている。

南アメリカの鉄塊とは、アルゼンチンのチャコ地方の砂漠土壌に埋もれた「鉄のテーブル」のことと思われる。この鉄塊は

1576年にすでにスペイン人の目に入っていたが、1783年にスペイン海軍のミゲル・ルービン・デ・セリスの指揮で調査された後に消失した。おそらく埋め戻された上にさらに土壌がかぶって埋没したものと考えられている。セリスはしかし

12kg の標本を持ち帰り、1788年に報告書を作成した。英文版はイギリスの王立協会で公表され、披露された標本が後に大英博物館に入った。ブルーメンバッハはこの一片を受け取ったと思われる。

現地民は産地の平野を「空の平原」と呼び、鉄は空から降ってきたと伝えていた。セリスは付近の隆起地形に黒い泉が湧いているのを見つけて、おそらく古い火山の跡で、そこから鉄が噴出したものと考えた。(cf.

No.142

カンポ・デル・シエロ)

◆1794年はまたシエナで隕石の落下が目撃された年でもあった。6月16日夕方

7時の出来事で、何人かの有識者が報告を起している。シエナの博物学者アンブロジオ・ソルダーニ神父(1736-1808)は落下の様子を詳しく描写し、石は上空の雲の中で形成されたと考えた。

ナポリのグリエルモ・トムソン(1760-1806)はソルダーニから送られた標本を粒状にすり潰し、磁力選別して完全な延伸性を持つ鉄を見つけた。彼はこの石は地上のどの岩石とも違っており、ちょうど月が上っていた時刻に火山から飛び出して(※数年前にハーシェルが月面での噴火現象を観察していた)、地球の引力に引かれてシエナに落ちたと考えた。後に石をソルダーニ石 Soldanite と呼んだ。

ソルダーニはまたシエナ在住の高位聖職者ブリストル伯 F.A.ハーベイ(1730?-1803)にも報文に添えて標本を献呈していた。ハーベイはこれをロンドンのバンクス経由でナポリ大使ウィリアム・ハミルトン(1730-1803)に託けた。というのも石の落下の

18時間前にナポリのベスビアス火山が噴火していたからで、両者に関連があるのか知りたかったのである。

ハーベイは、「(ソルダーニが説くように)雲の中で火成岩が形成されたとは信じがたいが、250マイル以上離れたベスビアスから飛んできたとも信じがたい。そもそも落下したこと自体が一番信じがたいのだが、大勢の目撃者があり否定しようもない。迷うばかりだ」と書いて、見解を求めた。(ちなみにバンクスも石の落下など与太話だと考えていた。)

ハミルトンは1764年にナポリ王国に赴任して以来、ベスビアス火山に興味を持ってその様子を観察してきた人物である。王立協会に火山活動を報告したことで

66年にフェロー(特別会員)に選ばれ、 70年にシチリア島のエトナ火山紀行でコプリ賞を受けた。76年には報告書簡をまとめた「カンピ・フレグレイ」が、画家ピエトロ・ファブリスによる彩色図版付きで出版された。後に地学関係の博物図譜の白眉と謳われる。(※ちなみに荒俣宏「地球の驚異」(1991)のカラー表紙はベスビアス火山の

1775年の噴火、扉絵は 1794年12月の噴火の図版だ。)

シエナの石を調べたハミルトンは、この種の火山岩がベスビアスに産すると知っていたが、一方で新しい噴火口の周辺を調べてみても同質の石は地表になかった。彼は石がシエナまで飛んだとは考えなかったが、火山灰は遠くまで飛散することがあるので、ベスビアスの灰がシエナの上空で凝固した可能性を示唆した。

これらの報告によりイタリアでは石の落下を疑うものはなくなった。しかしその起源については議論が続いた。(※ラボアジェに拠って上空形成説がリバイバルしていた。)

ベスビアス火山の噴火を描いた図版(18C後半) Wiki Commons(下2点共)

ベスビアス火山のクレータ内部 1767年の大噴火の直前

1767年6月20日 大噴火をナポリから見た様子

◆翌1795年はイギリスで石の落下が目撃された。12月13日、日曜の午後3時半、ヨークシャー地方ウォルド・コテージ。空はどんより曇っていた。雨が降り出しそうだった。突然、なにかきしるような音がしたと思うと、いくつかの爆発音が続けて起こるのを何人かの村人が聞いた。コテージのある雇い人が空を見上げると、雲の中から黒い塊が飛び出してきて、10mほど離れた場所に落ちた。駆け寄ってみれば、熱く、煙を上げ、硫黄の臭いのする石が

30cmほどの深さの土壌を散らし、その下の石灰岩に 15cmほどもめり込んでいた。落下の様子は近在の人々の眼にもとまった。

ほどなくロンドンに住む地主がやってきて石を回収した。半年後、彼はピカデリーで石を見世物に出していた。1シリングの見物料を払った客に目撃談を載せたチラシが配られた。この時バンクスは欠片を入手したという。

その後「ウォルド・コテージの落下石」は博物学者ジェームズ・サワビーに10ギニー(10.5ポンド)で譲られ、彼の私設博物館に展示された。いくつか小片が欠き取られて標本に提供された。サワビーについては後に詳しく述べるが、石は彼の死後、1835年に売りに出されて、ロンドンの自然史博物館の所蔵に帰した。売価は

250ポンドという。重さは

25kg

あり、西欧ではエンシスハイムに次ぐ大きさのコンドライト隕石である。

1796年、落下石について書いたエドワード・キングは、これをアイスランドのヘクラ火山から出た灰が空中で凝固したものと推測した。表面の黒い殻や内部の岩石構成はシエナの石とよく似ていると指摘した。またリュセの石の形状との類似について述べ、これらは単に落雷によって生じたと考えるより、別の解釈がありそうだと述べた。彼は(バンクスに送られ)王立協会で翻訳されたクラドニの報告も読んでいた。この2件の落下石によって、また論文が他国語でも紹介されたことで、クラドニの説は漸く議論の対象になっていった。

◆1796年2月19日、ポルトガルのエヴォラ・モンテで、晴れた空から轟音と共に石が落下した。詩人のロバート・サウジーが紀行文に取り上げ、イギリスの読者はこれも石が落下する証拠の一つと考えた。

また1798年12月19日夜8時、インドのベナレス(ヴァラナシ)で、快晴の空に火球が現れ、巨大な石のシャワーが起こった。目撃した村人が石を回収したといい(近在の西洋人にも何人か目撃者があった)、翌年にはベナレスに赴任していた王立協会のフェロー(F.R.S.)、ジョン・ロイド・ウィリアムスからのニュースがロンドンのバンクスに届いていた。「インド大陸に火山がないことはよく知られており、これに似た石(表面にワニスか瀝青を塗ったような、内部が白っぽい灰色の石)は少なくともこの地域の地上にありません」とウィリアムスは述べた。(※インドにも火山はあり、デカン高原は溶岩台地である。)

ここにきてバンクスは、シエナ、ウォルド・コテージ、ベナレスの石の外観の類似に思い至り、詳しい調査の必要を感じた。彼は手元にある前2者の標本を若いエドワード・C・ハワード(1774-1816)に託して分析を求めた。

ハワードは分析法を検討するため文献資料を調べてみたが、この種の「落下」石の分析例は3つしか見出せなかった。まず

1769年のリュセ。

次にアルゼンチンの「鉄のテーブル」。これはセリスが採集した標本を1799年にジョゼフ・プルースト(1754-1826)が分析したもので、2年前にベルリンの

S.F.ヘルムステットが発表したばかりのニッケルの定量分析法を試みて、10 wt%のニッケル成分を認めていた。この種の鉄合金はそれまで知られていなかった。プルーストは自然物とも人造物とも判断しかねたが、天体起源とまでは考えなかった。

3つめはエンシスハイムの石で、 1800年にコルマーのシャルル・バートルドが巨塊を欠いて(バルク)分析し、珪酸42%、鉄酸化物20%、アルミナ17%、マグネシア14%、白亜2%、硫黄2%

の結果を得ていた。この頃には珪酸塩の定量分析法も整っており、石質隕石が珪酸、マグネシア、白亜(石灰)を成分に持つことを示した最初の例となった。バートルドは、エンシスハイムの石はアルミナや鉄を含む山腹の岩石が暴風雨によって洗い出されたものと考えた。

シエナ、ウォルド・コテージに加えて、ハワードはウィリアムスからベナレスの標本を入手した。またハミルトン卿の甥で王立協会フェローのチャールズ・F・グレンヴィル(博物学コレクター)から、1753年に落下したと伝わるタボルを受け取った。ボルン男爵のコレクションをグレンヴィルが購入した時に得たものである。

自然鉄としてはグレンヴィルと大英博物館とから、パラスの鉄、鉄のテーブル、「ボヘミアの鉄」が得られた。最後のものはフライベルク鉱山学校がボルン男爵に譲った石鉄質の隕石で、1724年にスタインバッハ

Steinbachで発見された。

そして協会フェローの化学者チャールズ・ハチェット(1765-1847)からもパラスの鉄と

1716年にセネガル(現マリ)のシラチク Siratikで発見された鉄とが提供された。後者は

1799年にチャールズ・オハラ将軍がロンドンに持ち帰った標本である。こうして4種の落下石と4種の自然鉄との分析が、折からイギリスに亡命中のフランスの貴族鉱物学者ジャック・ルイ・デュ・ブルノン(1751-1825)との共同作業で行われた。(※ブルノンの名は車骨鉱

Bournonite

に残っている。王政復古の後フランスに帰った。)

ブルノンは落下石を構成する物質を、おかしな球状物

(※1869年にコンドリュールと名付けられる)、赤みがかった黄鉄鉱、延伸性の(軟)鉄粒、微粒の土状物質とに区分し、顕微鏡を使って分離してハワードがそれぞれを別個に分析出来るようにした。

ハワードはアルカリ融解法によって珪酸物を定量分析し、これら4つの落下石がほぼ同じ鉱物学的・化学的特徴を持つ一方、地上の既知の岩石とはいくつかの点で異なっていることを見出した。

赤っぽい黄色の硫化鉄(martial pyrites)は既知の硫化物とは別ものだった。磁性がなく、黄鉄鉱よりも鉄分に富んでいた。ただ純粋物を得ることは出来なかった。これが隕石特有の硫化鉄(トロイリ鉱)と分かるのは

1860年代のことである(※地上物としてはきわめて稀)。

プルーストと同じニッケル分析法によって、「鉄のテーブル」は

10 wt%のニッケルを含むことが再確認された。そしてほかの3つの鉄と、4つの石から分離した鉄粒にも数%のニッケルが認められた。この特徴は世界のさまざまな地方で発見された自然鉄と落下石とに共通性があることを示す一方、地上の既知の岩石や人工的な金属とは異なることを示していた。まとめると、4つの落下石はみな独特の性質の黄鉄鉱を含んでおり、黒い鉄の酸化物の皮殻で覆われ、鉄とニッケルとの合金を含み、またこれらを結合する土状物質を持つ。

実はハワードらが調べた石はいずれも(落下頻度の高い)普通コンドライト質の隕石で、数年後にはこの特徴から外れたタイプの隕石も落下してくるのだが、ともあれ彼らの報告は地球外起源の石の落下を推論したクラドニの説を大いに支持する結果となったのだった。ハワードは4つの自然鉄もまた落下したものに違いないと考えた。

ハワードらの報告は1802年2月に公表され、王立協会の2-3月の会合で朗読されて、英仏両国で大きな注目を浴びた。その春にはパリのヴォークランがバルボタンとシエナの石を分析して同様の結果を得た。ハワードとブルノンもバルボタンと

1798年6月17日フランスのサール Salles

に落下した石を分析してやはり同様の結果を得た。

こうしていわゆる落下石は地上の物質とは異なるものだとの認識が広まっていった。リュセやエンシスハイムの石も鉄粒成分だけを集めて分析したところ、やはり数%のニッケルを含んでいた。

◆もっとも落下を否定する者がいなくなったわけではない。彼らの論文は手ごわい批判にもあった。

また当時は労働者階級への偏見が強く、教養のある学者には彼らの目撃談を信用しない者も多かった。実は後に隕石の落下がすっかり常識になると、目撃談の定番描写だった「触れないほどの熱さ」や「硫黄臭」(火薬臭)はなりを潜める。今日では、隕石は大気圏突入後に大気との摩擦で急減速される時いったん高温状態になるが(そして表面に溶融被殻を生じ、蒸発したガスがその外側を厚く包んで巨大な発光軌跡を形成するが)、地上に達する頃には速度も十分に落ちて常温まで冷却されると考えられており、昔の目撃談はかなり思い込みが入っていたとみられている。信用ならんという意見にも一定の理があったということらしい。上空で火球になり煙を吐いていたのだから地上に落ちた石は当然熱を持っているに違いないと思い込んだもので、さらに聖書にある神罰としての火と硫黄の雨も連想されたのだろうといわれる。

(※「生臭かった」という報告例が現代にある。オゾン臭だろうか。硫化水素(臭)を発する隕石は実際ある。

また熱については、大正11年5月30日、山形県長井市に落下した隕石は、「大音響とともに黒煙のようなものがたなびき、西南西の方角から三個の黒い石が飛来して、そのうち一個が目の前の田んぼの中に泥水をはねかえして落下した。(目撃者の井上)徳助さんは砲弾かもしれぬと一同を避難させたのち、自らこの石をつかみあげたが、最初は手をひっこめるほど熱かったそうである。」(草下英明「星日記」p.263より))

一方、庶民の側から見れば、石が空から落ちてくる現象はなるほど不思議なことであるし、神か悪魔か天使か魔女の業であるかもしれないが、また冬の炉辺に語られるおとぎ話の類であるかもしれないが、実際に降ってきたとなればその事実を疑う理由はなかったであろう。少なくともイタリアやイギリスではすでに石の落下に対するコンセンサスが生まれていた。ほんの数年前に落下を見た人々があり、証拠の石だってあるのだから。もちろんフランスでも落下は起こっていた。庶民はそれを認めた。そして学識者間の認識も、相次ぐ落下事件とハワードやヴォークランらの研究によって変わりつつあった。あと一押し。

1803年4月26日午後1時。晴天、ノルマンディのレグルの近くで高空に灰色の雲が生じ、そこから北西に向けて火球が飛んだ。爆発音が3回続いた後、約3,000個の石が激しい軋り音と共に野原に落下した。落雷のようなとどろきが10分間ほど続いた(超音速で飛来する隕石が起こす衝撃波である)。落下した石は熱く、硫黄の臭いがしたという。石はごつごつした多角形で、黒い殻で覆われ、大きなものは 17ポンドあった。

この事件の特徴は夥しい数の落下石が回収されたことで、またそれが広く出回ったことである。パリの博物標本商ランボータンは1ケ月と経たないうちに多数の落下石をかき集めて、いい商売をした。どんな石を探せばいいのか、だいたい分かっていたのだ。彼はもっと手に入れたかったが、採集人はもう採り尽くしたと言った。

しかし実はまだ残っていた。やがて内務大臣の命で若い物理学者ジャン・バプティスト・ビオ(1774-1862)が調査に派遣された。彼は6月26日にパリを発つと、道中あちこちに立ち寄りながら目撃談を集めた。そしてレグルでは落下点から標本を採集し、3週間後に報告をまとめた。然り、石は落下した、クラドニの言う通りだ、と。彼の雄弁な報告書はフランスの学会をして最終的に落下の事実を受け容れさせたのだった。標本を分析したヴォークランやフールクロワらは、この石(ビオはレグライトと呼んだ)もまたほかの落下石と似た特徴を持つことを確認した。

こうして隕石(天降石)としてのメテオライト meteorite の研究が緒についた。隕石であることの特徴(識別法)、タイプの分類、岩石・鉱物学的記述、その起源の追求。これらは現代まで2世紀をかけて続く問いかけとなる。地球上空での隕石形成説は根強く、最終的に放棄されるのは19世紀後半のことである。そして隕石が宇宙のどこから飛来したかについては、20世紀半ばまで確かなことは分からなかった(※莫大な費用をかけて全天を自動カメラで探査し、飛跡が確認された数例の落下隕石は、いずれも小惑星帯からきたと判定された)。月起源の隕石が認められたのは人類が月面に着陸して以後のことである(※1981年発見のアランヒルズA81005隕石は月面で採集された角礫岩と酷似していた。ただし、どのような機構で月の重力圏を脱したものかはまるで分かっていない。火星起源と言われる隕石も同様の状況)。

クラドニの仮説は(すべてが正しかったわけではないが)認められ、高く評価されるようになった。1809年、クラドニはピエール=シモン・ラプラス(※数学・物理学者。1802年に隕石が月に起源するかどうかを問題提起した)の招待で長期間パリに滞在したが、その間に音響学上の発見に関する著書の仏語訳が出版された。その序文で、隕石の落下説は当初ひどく批判されていたが、1802年にハワードの報告が出て、1803年にレグルで落下石が目撃されビオ氏が報告を出したことで、フランスでも戯言でなかったと認められた、と述懐している。

ちなみに彼は滞在中ナポレオン皇帝に請われてチュイルリー宮で音響振動板の実演を行った。感銘した皇帝から

6,000フランの研究補助金を賜っている。

クラドニは隕石学の研究を生涯続けた。1819年にはそれまでに発見された隕石に関する総括的な研究書を出した。標本の収集にも熱心で、コレクションは最終的に隕石31点、隕鉄10点を数えた。個人蒐集としては当時最大のものだった。経済的にけして豊かでなかったが売却を善しとせず、コレクションは遺言によってベルリンに設立まもないフンボルト大学の鉱物学博物館に寄贈された。同博物館の隕石標本は今日 500点をこえている。

◆19世紀初にはまた、隕鉄(含ニッケル鉄)の結晶構造に関する重要な特徴が明らかにされた。

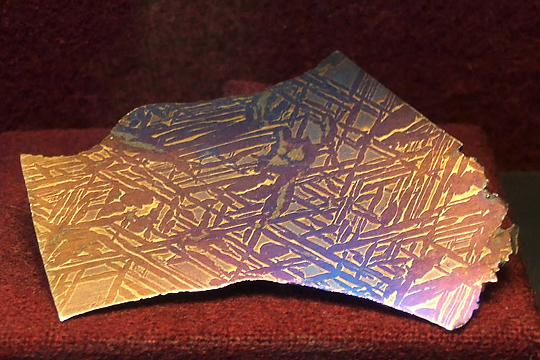

1808年、ウィーンの帝室工業品陳列館のアロイス・フォン・ベッカー・ウィドマンシュテッテン(1753-1849)はフラシナ隕鉄を調べていた。小さな切断片を作り、研磨した表面を炎で炙って酸化・変色させたところ、酸化速度の異なる少なくとも2つの金属による奇妙な格子模様が描き出されたのだった。切断片を硝酸で腐食させると腐食速度の違いで模様がさらに強調された。

一族が印刷業に携わっていた馴染から、彼はその模様に印刷活版を連想したという。平滑な断面を腐食させて凹凸模様を作り、インクをつけて紙に刷ってみると美しい絵が出来上がった。絵は同僚たちに強い印象を与え、「ウィドマンシュテッテンの像」と呼ばれるようになった。

1812年には同僚のノイマンが、翌年にはシュワイガーがこの模様を著書に紹介した。1820年にはウィーン自然史博物館のシュライバース(1775-1852)が、前年刊行されたクラドニの著書の補助資料として隕石の図版を発表した。見事なウィドマンシュテッテン像を示すエルボーゲン隕鉄の切断面が示されている。

この模様はきわめて緩やかに進行したニッケル鉄合金の2成分共析に伴って生じた結晶構造に起因するもので、ある範囲のニッケル含有率を持つ隕鉄(オクタヘドライト)に現れることが多い(cf.

No.94)。当時から地球外起源の自然鉄(合金)であることを示す重要な指標とみなされていた。

ちなみにノイマンの名はニッケル含有率の低い隕鉄(ヘキサヘドライト)に現れる平行線模様に与えられており、シュライバースの名は隕石特有のリン化鉱物シュライバーサイト

Schreibersite (1847)に残っている。ハワードの名は石鉄隕石の分類名ホワルダイト

Howardite (1848)に留まる。トロイリ鉱 Troilite (1868)を含め、この時代が隕石鉱物学の黎明期だったことがよく分かる。ビオの名は黒雲母

Biotite (1847)にある。

クラドニの名は 1846年に隕石中の頑火輝石様の物質にクラドニ石

Chladnite

として与えられたが、後に取り下げられた。ずっと後の

1993年になって(クラドニの論文の出版200年記念を前に)、カールトン隕石中に発見された未知の燐酸塩鉱物がクラドニ石

Chladniite と命名されてリバイバルした。

フラシナ隕鉄の「ウィドマンシュテッテン像」 (加熱して酸化させた後にエッチング)

ウィーン自然史博物館蔵 Wiki Commons

◆19世紀初ヨーロッパの隕石観を物語る一つの資料として、イギリスの博物学者ジェームズ・サワビー(1757-1822)の鉱物書を取り上げよう。

サワビーはロンドンの貧しい家に生まれた。細密画家として立つために王立美術院で美術を学び、リチャード・ライトの徒弟を勤めた後、博物画家ウィリアム・ホッジス(1744-1797)(※クックの第二回世界周航に画家として参加した)の画房に入った。精緻なスケッチによる植物画を手掛けて高い評価を受け、以後さまざまな博物図譜の出版に関与し、また自ら企画した。

当時は博物学が大流行して多くの書物が出版されたが、手彩色銅版画を添えた大部の図鑑は高価なため購買層が限られていた。出版者は費用捻出の必要から、あらかじめ予約購読者を募っておいて、少しずつ(1折ずつ)提供して代金を回収しながら製作を進めるのが常道だった。購読者は冊子が適当に貯まると、好みの表紙をつけて綴じ込み、製本するのである。この種の図譜はそれ自体が富裕層の蒐集物だったといってよい。

1790年に刊行が始まった「英国の植物学」(1790-1814)は23年間にわたり、月刊で

267号まで発行された。2,592点の手彩色版画を含み、最終的に

36巻本にまとめられた。このシリーズはその後、サワビーの息子たちに引き継がれる。彼の子孫の何人かはつねに職業的に博物学に携わったので、サワビーの名は一種のブランドとなった。

植物学書に続いて企画された貝化石類の定期刊行物「英国の鉱物貝類学」は、34年間続けられた。7巻本、650点の図版を含む。

鉱物学では「英国の鉱物学」(1804-1817)と、これを補足する「エキゾチック(外国の)鉱物学」(1811-1820)の二つが有名で(普通「サワビーの」と冠される)、彩色画に標本を活写した両者は鉱物図譜の金字塔と評されている。それぞれ

550点、167点の図版を含む。

描き起こした博物標本の多くをサワビーは手元に保持していた。当時の著名な地質学者や科学者たちが刊行に協力して、多数の標本を寄贈したり貸与したりした。サワビーのコレクションには数千点の鉱物標本があり、植物、菌類(キノコ)、化石、四足獣類、鳥類、昆虫類などを含め膨大な英国産標本が集まった。これらは住居の裏手に建て増した部屋に陳列され、公開された。王立協会会長のバンクスや著名な収集家グレンヴィルらが親しく訪れた(グレンヴィルの標本も貸与展示されていた)。

「ヨークシャー」(ウォルド・コテージ)の隕石は私設博物館の目玉として知られた。なにしろイギリスに落下したことが明らかな、数少ない隕石の一つだったのである。

「英国の鉱物学」(1804-1817)には「自然鉄 メテオリック鉄」と題して「ヨークシャー」と「スコットランド」の2つが紹介され、「この種の石は世界各地で発見されているが、グレート・ブリテンで落下が知られているのはこの2つだけである」と述べられている。

実際のところ、これらは鉄というより岩石で、珪酸やマグネシア、マーシャル・パイライトなどに延伸性の鉄が混じったものだが、パラスの鉄(石鉄隕石)などとの性質の類似を念頭に自然鉄として扱ったようだ。

サワビーは「ヨークシャー」の成分や岩石組織を 1802年のハワードの報告に則して記述し、次いで元の持ち主エドワード・トップハムの書簡によって入手経緯と落下の状況を示している。

「スコットランド」は今日「ハイ・ポシル隕石」と呼ばれる

L6コンドライトで、1804年4月5日にグラスゴー北方のハイ・ポシル

High Possil

に落下した。サワビーは地主のクローフォード氏から仲介者を通じて入手したという。ヨークシャーに似た外観で、バンクスが見せてくれたレグルの石とも似ているとし、数人の落下目撃談を載せる。

ところで、このトピックはまず言い訳から始まっている。

「ある物体をメテオールのように空から落下したものとして、あるいは天界からの(墜落した)パエトーンのように紹介することは、興味深いとはいえ、『英国の鉱物学』の本分から外れているとみなされるかもしれない。しかし鉱物学の語がどんな範疇を持つにせよ、石や金属に関する知識が含まれることはきわめて広く理解されていることであるから…」

そのこころは、そもそも空から石が落下したという主張に読者がどんな感想を持つかと心配したものらしい。そして英国産であるかどうかについても。

懸念を振り払うかのように、サワビーは古代の落下石についてキングの著書を引用し、1803年12月13日にババリアのマッシング

Mässingに落下した石を語り、ベナレスの目撃談を紹介する。そして石の起源として、地球の火山説、月の火山説、上空形成説などを示す。落雷による地上での鉄の還元を述べたスタッツの説や、飛散した火山灰からの生成を述べたキングの説…。

彼自身は地球外からの落下の可能性は薄そうだとして、上空でどのように鉄が形成されうるか、複数の化学的仮説を詳しく述べている。サワビーは上空形成派だったようで、彼の言う「メテオリック」は伝統的な意味合い、気象現象を指すと思われる。少なくともイギリス上空で産した石ということになる。

次の落下石はハワードの著作から引用して成分組成率が示されている。ポルトガル(エヴォラ・モンテ)、エンシスハイム、ベナレス、シエナ、ヨークシャー、ボヘミア(の鉄)。

締めくくりは、「ヨークシャー」がピカデリーで見世物になった時に配られたチラシの目撃談である。

言及された石でもっとも新しいのは 1804年の「スコットランド」であり、1807年12月14日に北米東海岸(ニューイングランド)の広い範囲で目撃されたウェストン Weston

隕石には触れていない(補記1)。おそらくこのトピックはその間に執筆されたのだろう(ある資料に

1806年という)。

ジェームズ・サワビーの肖像画 (1816年ヒーフィー画)

右の大きな石がヨークシャー(ウォルド・コテージ)隕石

Wiki Commons/ R. Cleevely

◆それから10年以上経った頃(1819-20年)、サワビーは「エキゾチック鉱物学」に海外産の自然鉄標本を取り上げて、次のように語り始める。

「『英国の鉱物学』 101葉で私はメテオライトを含む自然鉄について記述したが、当時はこの種の石についてほとんど理解されておらず、たいていの科学者は落下の事実を疑っていた。今では概ね承認されており、地球上の各地で見出される鉄とニッケルとの合金を、メテオリック起源のものとして紹介することに言い訳の必要はなくなった。」

サワビーは落下石には石質(土状質)と金属質の両方があり、前者の方がはるかに多く、古代から目撃されていたこと、神の怒りの現れとされたり、神殿に祀られたりしたことを説く。ローマのフリギアの隕石、メッカのカーバ神殿の黒石、ルカニアに落ちたスポンジ状の鉄塊…。しかしやがて空から落下するという知識は不信の目で見られるようになり、あるいは忘れられてしまった。それでもシベリアやアグラム(フラシナ)、エルボーゲンなどに鉄の落下の記録が残された、と。歴史を振り返る一方で、バフィン湾の北東岸にニッケルを含むメテオリック鉄の巨塊があるに違いないことにも触れる。これは 1818年に行われたイギリス海軍の北西航路探検(隊長はジョン・ロス)を踏まえた最新情報であった。

そして鉄隕石(隕鉄)には2つのタイプがあるという。一つは純鉄よりなお白く、粘り強く延性のある均質な鉄。もう一つは暗い色で、延性はあるが脆さもある葉状組織を持つ鉄。前者は割れにくく、破面は鉛のそれに似てナイフの刃を当てると滑らかな感触がある。後者は割れて粒状の破面を持ち、ナイフをあてるとガタガタする感じがある。おそらくは黄鉄鉱が層間に挟まっていたり、微粒の炭素が混じっているに違いない、と。前者の例にシベリアの鉄とグッド・ホープ(後述)をあげ、後者にはフラシナやエルボーゲンをあげている。

図版にはこれらの鉄の標本に加えて、北西航路探検でロスが発見・命名した土地アークティック・ハイランズの原住民から得たナイフが2点示されており、いずれもニッケルを含む鉄であることが強調されている。

いくつかの隕鉄のニッケル含有率が記されているので引用しておくと、シベリア(パラス)

12.5%、ボヘミア 17.6%、サンチアゴ(鉄のテーブル) 10%、メキシコ

11.1%、セネガル 4.8%、いずれもハワードの分析値である。アグラム

3.5%、

クラプロートによる。そしてアークティック・ハイランズはファイフによって

2.56% となっている(※この産地の鉄にしては低すぎる数値で、むしろディスコ島の自然鉄に相応しい)。

「メキシコ」についてサワビーは何もコメントしていないが、トルカ隕鉄と思われる。18世紀後半(1776,1784?)に西洋人に知られるようになったもので、1819年のクラドニの著書に取り上げられている。

「英国の鉱物学」とは対照的に、「エキゾチック鉱物学」はメテオリック起源の鉄と称しながら、起源の詳細については何も述べていない。語るべきことは前者で存分に語っており、この10年間に追加すべき新たな情報はなかったということか。それともあえて言及を避けたのだろうか。いずれせよ、1820年頃には空からの石の落下が博物学上の常識となっていたことはこのトピックの書き出しに明らかであろう。

◆最後に「グッド・ホープ」隕鉄について記しておく。

この鉄の発見譚には曖昧なところもあるが、南アフリカのオランダ・ケープ植民地で18世紀後半に見出された。グッド・ホープ岬(希望峰)から

700kmほど東に行ったスワコップ川の北東の平原に転がってあるのを、入植した農夫の一家が折々切り出して鋤や鍬などに作っていたという。そこでは他の方法で鉄を手に入れることが難しかったのである。1793年に一家は鉄塊をある旅行家に売り渡した。海岸から

5マイルほど入った土地だったので、旅行家は海岸まで牽いて船に乗せてケープタウンに運んだらしい。

後に海軍省の書記次官として極地探検に情熱を傾けるジョン・バロー(1764-1848)

は、イギリスが占領したケープ植民地(正しくはケープ・オブ・グッド・ホープ植民地)の総督に赴任するマッカートニー伯爵の随行で

1797年に同地に入り 1802年まで滞在したが、ケープタウンでこの隕鉄を見たと

1801年の報文に記している。この時、重量は 300ポンド(135kg) あった。

ちなみに言えばイギリスは、1795年にフランス革命軍がオランダを占領したことに対抗して(インドへのフランスの進出を抑止するため)、オランダ東インド会社の支配するケープ植民地を占領したのであり、1802年にナポレオン政権下のフランスと講和が成ると、オランダ(当時はフランス傀儡のバタヴィア共和国)に返還した。しかしほどなく和約を破棄してナポレオン打倒を目指すことになり、1806年に再び支配下においた。1804年、ナポレオンは皇帝の座についた。

アミアン条約による1年ほどの短い融和期間に、この隕鉄は少なくとも三つ以上に切り分けて売り出され、84kg

の塊をダンケルマンがオランダ政府の代理で購入した。標本はイギリスを経由して、1803年オランダのハーレムに届けられ、1804年に鉄質隕石(メテオリック鉄)として報告された。また1802年に一緒にイギリスに届いた

12ポンド(5.5kg)の標本は、1806年5月サワビーのコレクションに入った。

サワビーは、「バローからフィッチェルに与えられたもので、フランシヨン(※標本商らしい)を通して入手した」と述べている。メテオリック鉄かどうか確認するためバンクスに相談してハワードの分析を受け、

15%のニッケルを含むことが分かったという。「グッド・ホープ」はきわめて緻密で均質な鉄で、粘り強く鍛造も可能だった。詳細な研究を望むバンクスに応えて、サワビーは小片を切り出してスミッソン・テナント(1761-1815

※ Tennantite 砒四面銅鉱に名が残る)に提供した。テナントはこれを分析して

10%のニッケルを認め(※今日の公称値は 16.3%)、またナイフの刃を作ってバンクスに渡したという。

サワビーは刀剣の刃材としてグッド・ホープを激賞している。刃に必要な強靭さ、キズや不純物を含まない質の良さはもちろん、その硬さによって磨くと素晴らしい光沢を呈するのである。純鉄よりもよく輝き、銀のような明るい色を示す、と書いている。

◆1805年、トラファルガーの海戦でイギリスに敗れたフランスだが、その後のナポレオン軍は鬼神の働きで大陸を制圧してゆき、戦争は長く続いた。1811年はナポレオンの絶頂期と言われる。翌年ロシア遠征が始まりロシアは自ら焦土作戦で抵抗した。冬がきてナポレオンは撤退を決意するが、この遠征は双方に夥しい死者を出した。

これを機に連合国の攻勢が強まった。1814年3月末、連合軍はついにパリに入城、ナポレオンは退位してエルバ島の領主として追放された。ウィーン会議が始まる。ところが各国の主張がまとまらない中、1815年2月にナポレオンはエルバ島を脱出、3月にパリに入って再び帝位に就いた。各国は慌てて議定書のとりまとめにかかるとともに、今一度連合軍を結成して戦いに臨んだ。6月ベルギーのワーテルロー。イギリス、オランダ、プロイセンの軍はフランス軍を潰走させて、ついに戦争に終止符が打たれた。退位したナポレオンはセントヘレナ島へ配流された。

さてお話はナポレオンがエルバ島の領主だった 1814年の初夏である。サワビーは、

連合国から大勢の貴顕が 6月にロンドンに集まること、その一人にロシア皇帝アレクサンドル1世があることを知った。彼はナポレオン戦争を共に戦い、勝利に貢献したロシアに感謝の意を表して、皇帝に贈り物をしたいと考えた。そして思いついたのがグッド・ホープ隕鉄で刀剣を拵えることだった。

サワビーは慌ただしく計画を段取りした。グッド・ホープから

2 x2 x3/4インチのスライス片が切り出されたのは5月初旬。切片はやや低めの赤熱温度下で鍛造され、長さ2

フィート(60cm) 幅1インチ (2.5cm)の刃に鍛えられた。これを鋼のツカに溶接して柄を巻き、刀剣に仕上げた。鞘に嵌め、マホガニー製のケースに収めた。贈呈の機会が与えられることを政府筋に懇請し、間際になって許可が下りた。皇帝がロンドンに滞在する予定だった最後の日、6月21日を指示された。

しかし渡すことは出来なかったらしい。バンスク邸で23日に開催されたレセプションで刀剣が披露されているのである。サワビーはあれこれ考えた末、翌月、皇帝の側近の一人ペトロ・アンドレエビッチ・キキン将軍に贈り物を託した。将軍から内務大臣に届けてもらい、皇帝への献上を願ったのだった。ご嘉納を請う手紙と、彼の手になるイギリス産の隕石(ヨークシャーなど)の彩色画とが添えられた。

「これは私が所有している鉄の塊の一部で、何年か以前に高名なるパラス博士によってシベリアで発見され、今は陛下の博物館に収められている有名な鉄と同じ性質の、天空起源(※

celestial origin) のものであります。私はあえて思いますに、陛下におかれては、これから作った刀剣をお受け取りいただけることでありましょう。我が国に親しくもご滞在なされた陛下に変わらぬ親しみと尊敬をこめて、感謝の気持ちをお示ししたいと切に願うすべてのイギリス人の一人からの徴として。」と手紙にある。

この時も刀剣は届かなかったらしい。内務省に繋がりを持つ、ドイツ−ロシア人のジョゼフ・ハンメルという医師が仲介して内務大臣に渡されたことは確実だった。しかしその先が分からなかった。サワビーはサンクト・ペテルブルクにいる博物図譜の購読者の一人を通じて状況を探ってもらったが、事態が動き始めたのは 1818年も末のことだった。1819年の初夏、ロシアの内務大臣から、皇帝が刀剣を受け取られお喜びになったこと、お礼にダイヤモンドの指輪が贈られることが知らされた。指輪は11月末にサワビーに届いた。ダイヤモンドの周りを長方形にファセットされたエメラルドが取り巻く、「フルール・ド・リス」(アイリス紋)をアレンジした意匠の品だったという。

アレクサンドル1世は 1825年に崩御した。その後、サワビーの隕鉄剣は皇室の武器収蔵庫に大切に保管されていたらしい。20世紀に入って消息が分からなくなっていたが、2011年にエルミタージュ美術館の武具コレクション室に保管されていることが公表された。刀身に献辞が刻まれている。いわく、「この鉄は、天界(※ heavens)から落下したものであり、彼のイギリス訪問に際して全ロシアを統べる偉大なるアレクサンドル皇帝に献じられたものである。皇帝は『戦い』に赴かれ、『ヨーロッパ』全土に『平和』の恩恵をもたらされたのである」、と。

◆19世紀の後半、このグッド・ホープ隕鉄の剣を目にした日本人があった。明治政府から駐露特命全権公使を命ぜられ、1873年から78年にかけてロシアに駐在した榎本武揚である。刀剣に刺激された榎本は、1895年に白萩隕鉄を購入し、1898年、刀匠岡吉國宗に命じて5振りの隕鉄刀を打たせた。彼はこれらを流星刀と呼んだ。(cf. 天空の剣の話 隕鉄を鍛えた刀)

死後に発見された「流星刀記事」に次のように記している。

「予が所蔵の星鉄は我が国内に隕下せしものなれば、之を以て本邦特有の練法にて一刀を造らしめ、以て我が皇太子殿下御丁年の御祝儀として献上し奉らんと発念せしは偶然の事にあらず。予が往年全権公使の職を以てロシア・サンクトペテルブルク府に在りし時、『ツァールスコエ・セロ』の離宮に於いて露帝アレクサンドル第一世の珍蔵せられし星鉄刀を親しく見て一種の感を起こしたるに基けり。当時予に付添いし宮内官吏の語る所に拠れば、該剣はアレクサンドル第一世帝が『ナポレオン』第一世を大いに『モスコウ』に於いて破りし功に対し、ドイツ国より献ぜしなりと。」

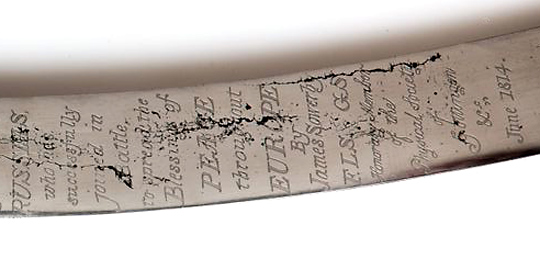

グッド・ホープ隕鉄で作られたサーベルと刻銘(部分) サワビーの名がある

エルミタージュ美術館蔵

イギリスでなくドイツ国とあるのは説明した官吏の誤解と思われる。刀身の献辞にサワビーの名があり、「by ジェームズ・サワビー F.L.S. G.S. ゲッチンゲン物理学会名誉会員ほか 6月 1814」とある。 F.L.S. はロンドン・リンネ協会フェローの冠称、G.S. はロンドン地質学会(1807年設立)を表わす。これが判らなければ、ドイツのゲッチンゲンに縁りの人が献じたものと勘違いされて仕方ないかもしれない。

(2019.12.3)

補記1:1807年にコネチカット州ウェストンに落下した石は、米国で目撃された最初の隕石とされる。事件を調べたイエール大学のシリマンとキングスレーの報告に対して、当時第3代大統領を務めていた博物学者トーマス・ジェファーソン(1743-1826)は、「空から石が落ちると信じるより、二人のヤンキーの教授が嘘をついていると信じる方がたやすい」と評したとの有名なエピソードがあるが、これは事実でなく、彼が亡くなって3ケ月後に開かれた記念講演会で、ある称賛者がジェファーソンの慎重さを示すために語った言葉が曲解されて、枝葉をつけて一人歩きしたものとみられている。

実際はシリマンらの調査より先に、落下のニュースと標本とがワシントンのジェファーソンに届いており、議員たちとの会食の際に話題になったという。皆はニュースに興奮し、当時流布していた説によって誰かが「月の火山から噴出した石だって?」と言うと、ジェファーソンは「とんでもない

(It is all a lie.)」と言った。それだけ。してみるとジェファーソンは上空形成説を支持していたのだろう。 (戻る)

補記2:16世紀のゲスナーの博物書にはベレムナイトやサメの歯などが雷石として紹介されているが、この類が生物化石であることは

19世紀初にはすでに明らかになっていた。当時は地質学が進展して地層と化石の概念が普及し、岩石の生成に関してウェルナーの水成論とハットンの火成論とがせめぎ合った。

化石標本の蒐集は18世紀半ばには本格化していた。近代ヨーロッパの博物蒐集は一般に植物(本草学)に始まるが、非生物標本に限れば、貝類に始まって化石から鉱物に進んだ(マニアックになった)、と言える。

山の上に貝殻の化石が見つかる理由については、17世紀のニコラウス・ステノ(1638-1686)が早くも堆積岩の存在と地殻の変動から明らかにしていたが、彼自身、聖書を信じる人びととの論争に疲れて、晩年は司祭となって地質学を離れた。彼の説が世間に広く認められるのは18世紀の産業革命が始まった頃からだった。

19世紀初は天文学の分野でも小惑星が相次いで発見されて、アリストテレスの完全調和する月上世界の概念が崩れ始めていた。

1801年1月、シチリア島のパレルモ天文台でピアッツィは小惑星セレス(シチリア島の守護女神セレスに因む)を発見した。ガウスはその軌道が火星と木星の間にあって太陽を周回するものと算出した。

1802年3月、ヴィルヘルム・オルバースは火星と木星の間にもう一つの小惑星を発見し、パラスと名づけた。彼はセレスとこの天体はより大きな惑星が内部からまたは彗星との作用で破壊されたカケラではないかと考え、もっと多くの小惑星が発見されることを予言した。ハーシェルは小惑星をアステロイドと呼ぶことを提案した。

同年9月、ラプラスは落下石が月の火山噴火によるものかもしれないという仮説の妥当性を問うた。オルバースはシエナの石の落下説を思い出して、月からの離脱に必要な脱出速度を計算し、火山噴火による月の重力圏脱出は可能と考えた。しかしそれが地球に落ちてくる可能性はあまりないとも考えた。(サワビーはこの考えを採った。)

1804年9月、ハーディングがジュノーを、1807年3月、オルバースがベスタを発見した。これらの小惑星も火星と木星の間にあった。4惑星とも古代神話の女神の名に因む。

cf. No.828

補記3:地球の総面積の 71%は、今日海面で占められており、膨大な量の水が地表に存在している。その多くは彗星によってもたらされたと考えられている。

補記4:18世紀、博物学(主に植物学・動物学)の分類体系に大きな影響を与えたリンネが集めた一大標本は、彼の死後、売却先を探す未亡人とイギリス王立協会(バンクスら)の意向が一致して、ジェイムズ・エドワード・スミスによって 1,000ギニーで購入された。押し花 19,000点、昆虫 3,200点、貝類 1,500点、鉱物 2,500点、書物 2,500冊、書簡 3,000点 その他草稿類。これらが1784年にそっくりイギリスに渡り、スミスは1788年にロンドン・リンネ協会を創設した。19世紀、イギリスは世界最大の博物学センターとして機能する。18世紀は世界各地の植民地からヨーロッパ諸国に大量の博物標本が集まってきたが、拡張するイギリスの勢力と富とによってその集大成が行われたのである。

補記5:本文に示した隕石の構成成分・組成値や、自然鉄中のニッケル含有率は、当時の報告数値を示したものであり、必ずしも正確というわけではない(今日の公称値と一致するわけではない)。