◆今日では常識と考えられていることだが、宇宙から星(隕石)が降ってくることは古くから世界各地で信じられていた。少なくとも天空から降ってきたと伝説される石(天降石)はおびただしく存在し、落下の様子を目撃した文書記録も相当に多い。すべてに信憑性があるわけではないと留保がつくにしても、中国だけで300件以上の記録があるという。「中国古代天象記録総集」(北京天文台編 1988)はその総覧的な労作だ。日本では約70件の記録がある。

西アジアからヨーロッパの古代文明圏では天降石と天空神とを結びつけた観念が広まっており、天降石はしばしば神そのもの、神の力を宿すもの、神の啓示、守護の力を持つものと受け取られていた。今日の視点から見れば、天降石には隕石もあれば、(隕石落下に伴う)地上起源の飛散物やテクタイト、あるいは気象・火山噴火等による跳飛物も含まれていた。はるか昔の人間が作った手斧・矢じり等の石器類やサメの歯・ベレムナイトの化石、黄鉄鉱/白鉄鉱の球状凝結物など(これらは雷斧、雷石と呼ばれた)も天空神の力を宿す守護石と考えられた。 cf. No.143 珪線石

これを要すれば、落下が目撃された石はもちろんとして(といっても近世以前で目撃記録と物証が揃う事例は限られる)、地上に見つかる石のうち、あたりの環境から説明のつきにくい材質や形状のもの(不自然なもの)は、みな天から落下した結果、あるいは落雷の結果、そこに埋もれてあると解釈されたわけだ。雷斧のような石器は、はるか昔の人間が作ったと考えるより、雷神や天空神の作ったものが落ちてきたと考える方がもっともらしかったのだろう。日本では岐阜県に産する化石「月のおさがり」もその種の思考法の産物と思われる。

ギリシャ・ローマ時代の著作には天降石の記録が散見され、聖物として崇拝の対象となった石の伝説も残る。初期にはそのままの石が神として祀られたと考えられるが、やがて人格を持つ神、人の姿をした神のイメージが広まると、人型に刻んで礼拝された。一方で天降石を落下した星だとする観念もあり、隕石の一種である隕鉄は鉄器の製造に用いられたようだ。ギリシャ語の鉄(シデロス: sideros)とラテン語の星(シデラ/ステラ: sidera/stella)の類似はそうした消息を反映している。

◆中世を経たヨーロッパでは、イスラム世界からもたらされた知識や古代哲学が、啓蒙的で刺激的な(つまり当時のヨーロッパ社会=キリスト教世界に欠けていた)学問として歓迎され、アリストテレスに代表される論理的な思考法の下に世界を再解釈する試みが始まった。その潮流にのってキリスト教神学、錬金術や自然科学が発展してゆく。

14−15世紀に落下した天降石に関する伝説は、キリスト教の世界観を反映していて面白い。この時代には古代の神々はもういない。唯一、天主(天に在します我らの父)だけが真実の神で、彼に仕える天使は別格として、ほかの(異教の)神霊はみな邪神であり悪魔であった。

15世紀初のボヘミア地方は錫の採掘で知られる鉱山町を擁し、辺境伯たちが権勢を誇っていた(cf.

No.815)。カルルスバットに近いエルボーゲン(Elbogen)のロケ城には一抱えほどの大きさの隕鉄があった。いつからあるものか不明だが、1400年頃にはすでに「呪いをかけられた貴族」として知られていた。エルボーゲンの辺境伯(プタ・フォン・イルブルクと目される)は酷薄な領主だったが、天主はこれを罰して稲妻で撃ち、一抱えほどの鉄の塊に変えたと伝説にいう。旧約世界に硫黄の雨で焼かれたソドムとゴモラの町のように、あるいは預言を軽んじて塩の柱にされたロトの妻のように、それは神の裁きなのであった。

稲妻を、領主の仕打ちに呪詛の声を上げた老婆と(そして老婆に応えた神と)結びつける伝説もある。石化は永劫に続く罰であるが、呪いが解ければ再び甦る可能性は残る。別の伝説に領主は死んだ後に鉄に化したともいうが、いずれにせよ最後の審判を前に復活して生前の営みに戻るであろう。この鉄塊は砕こうとして砕けず、炉に投じても溶かすことが出来なかったので、領主の復活を恐れた人々は石に鎖を巻き、土牢の中に封じ込めておいた。妖怪扱いである。

17世紀の30年戦争の時、神聖ローマ帝国の将軍ヨハン・フォン・ヴェルスは石を引き出して井戸の底に沈めて葬った。しかしその後、井戸の水が汲み出され、鉄塊は引き上げられて

1670年には城内に置かれていた。1742年、今度はフランス軍が井戸に沈めたが、1776年にまた城内に戻った。沈めても勝手に戻ってくるという。鎖に繋いだのは鉄塊が鉄塊のまま勝手に動き回ることへの恐怖からだったと見ることも出来る。

もとは馬頭サイズでクサビ形をしており、重さは107kg

あった。雷鳴と共に現れたことが意識され、天主との関わりも想定されたが、石自体が天から降ったとは考えられなかったようだ。科学の時代、18世紀末には自然鉄として知られ、19世紀初にウィドマンシュテッテン模様が観察され、地球外起源の隕鉄(オクタヘドライト)と気づかれる。

現在、最大の塊(79kg)はウィーン自然史博物館にあり、

14kgの塊がエルボーゲン(ロケ)に戻されて市会堂で展示されている。プラハには国立博物館に

6.7kg の、カルル大学に 6kg の標本がある。

エルボーゲンの鉄塊 (ロケ), wiki commons (縮小)

◆コロンブスが新世界インディアスを発見した年、1492年の11月16日(ユリウス暦

7日)正午前、フランスのアルザス地方(当時ドイツ/神聖ローマ帝国領)の空に轟々と爆音が響き渡り、火球が目撃された。轟音は広い範囲で聞かれた。火球の一つはバーゼルに近いエンシスハイム(エンシシャイム)という町(ハプスブルグ朝帝国自由都市)の壁外の小麦畑に落ちた。一人の少年が現場を目撃し、町の人々を案内して地面にえぐられた1mほどの深さの穴を示した。中にあった大きな黒い石を皆で引き揚げ、誰かがこれは雷石で幸運のお守りになると言い出したので、少しずつ欠き取って持ち帰った。しかし代官が到着すると欠き取りが禁じられ、石は保護を名目に教会の前に運ばれた。

「エンシスハイムの雷石」の噂はすぐに広まった。警世家のセバスチャン・ブラント(1458-1521)がカワラ版を発行し、木版画に添えてラテン語とドイツ語の詩文で落下の次第を伝えた。古来この種の天変は神が与えた予兆であった(補記1)。それは信仰を失ったキリスト教徒への神の怒りかもしれず、疫病の前兆かもしれず、あるいは戦争の兆しかもしれなかった。カワラ版は欠き取り片と共に、当時枢機卿だった後の法王ピウス3世にも届けられた。

エンシスハイムの町(左手)の城壁の外に堕ちた隕石。右手はバッテンハムの町。

セバスチアン・ブラントのかわら版に添えられたカット(部分)

落下から約3週間後の 26日、ローマ王(ドイツ王)マクシミリアン(1459-1521:

1493年に神聖ローマ帝国皇帝位を継承)が行軍の途上で町に入った。彼はその頃、ブルターニュとの同盟(結婚)問題でフランス王シャルル8世と争っていた。予兆の解釈を諮問した後、これを吉兆と裁定したマクシミリアンは、お守りの破片を携えてフランスに進んだ。翌年1月のドゥルノンの戦いで勝利し、3月にはブルゴーニュ自由伯領のほぼ全域を奪還した。ブラントはカワラ版で予兆の成就を告げ、エンシスハイムの雷石の評判はいやが上にも高まった。

ところで、マクシミリアンはエンシスハイムを去る時、献じられた石を教会に託したが、鎖をかけて壁に繋いでおくよう命じている。夜間に動いて人を驚かせたり、落ちた時と同じように轟音と共に飛び去ったりするのを防ぐためという。神が下した石とはいうものの、エルボーゲンの鉄塊と同様、怪異物である。命あるもののように、悪魔のように、気ままに振る舞わせる危険は冒したくなかったのだろう。

このように飛んだり動いたりする怪石は、表向きは神の御業なのであったが、心のうちになにかしら恐怖の念を伴うもの、予測不能の挙動をとるもの、悪魔・悪霊の所業と紙一重の存在なのであった。

なお雷石が落下した時バーゼルにいた画家、若き日のアルブレヒト・デューラー(1471-1528)も火球を目にしたとされ、

94年にヴェニスで描いた絵にその印象が現れているという。

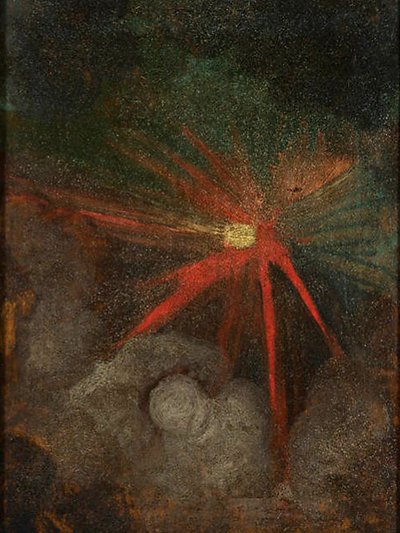

(デューラー作とされる「荒野の聖ジェローム」の裏面の絵。

黄色い箒星と赤い火花と煙雲が描かれている。自署なし)

エンシスハイムの隕石, wiki commons (縮小)

エンシスハイムの雷石は落下が目撃された隕石として、ヨーロッパでは現存する最古のものである。三角形のコンドライト質(LL6)の石で、教会に収められた時には 127kg あった。長い間、鎖に繋がれたまま町に残っていたが 1793年にフランス革命軍が石を解放して、コルマーの近くで展示した。大切なお客様にはカケラが贈られた(ベルリン大学のクラドニもカケラを得た一人)。少しずつ欠かれて現在は 56kgの球状になって、町の資料館(旧庁舎)に収められている。ウィーン自然史博物館にも欠片がある。

先の図版に見られるように、三角形というのは一端が鋭く尖った二等辺三角形で、手斧や矢じり、サメの歯などと共通する雷石の典型的な形状(クサビ形)の一つである。16世紀のスイスの博物(動植物)学者コンラート・ゲスナー(1516-1565)の博物図譜には、雷石として放射状の海胆や紡錘状のベレムナイトの化石、石器時代のクサビ形有孔石器類が描かれている。サメの歯の化石には月食の時に天から降ったとの言い伝えが付く。雷石はなにがしか異形のもので、ときに何者かによる加工を連想させるもので、かつ天来のものであった。それゆえに聖性を帯びると信じられたのだろう。

天降石(雷石)を神の意志の顕れとみる風潮は17世紀になってもリアリティがあったらしい。1671年にドイツ南西部のオルテナウ盆地に落下した隕石は、冷血なトルコ人の、キリスト教徒への暴虐なふるまいに対する神の怒りであると説かれた。

そもそも昔から雷は至高神の声であり、神の怒りや同意を示すものと考えられていた。旧約出エジプト記には、雷と稲妻と厚い雲とがシナイ山の上にかかり、喇叭の音が高く響くとき、火の中にある神が下って、モーセの語りかけに雷をもって応えたと記されている。

神の愛し子である救い主イエスは、不信心な人々の上に落ちて彼らを打ち砕く石であり、一方で「家造りの捨てた石が隅のかしら石となった」者であった。彼は(=天主は)堅固な石なのだ。(されば、「賢者の石」とは賢者にその真価が見出された「我らが救い主」に他ならない。)

ちなみに石と雷や稲妻との関連は異教にもみられる。北欧神話の雷神トールは鉄槌を武器に持ち、ギリシャ神話の主神ゼウスの最大の武器は雷霆だった。ローマ神話の天空神ユピテルはゼウスと同一視されるが、もとはユピテル・ラピスと呼ばれた。石を手にした天空神ユピテルにかけて誓うことは神聖冒さざる行為であった。

俗信に石と雷は近縁のもので、岩山が崩れて石が転がり落ちる音は雷鳴に似ている。雷を呼び出すために石を転がすまじないの儀式(模倣呪術)があった。

シェイクスピアのオセロー(1602年 5幕2場)には

"Are there no stones in heaven, But what

serve for the thunder ?" 雷鳴を立てるほかに、(悪人イアーゴーを撃つべく落とされる)石は天にないのか?

というオセロー将軍の科白がある。雷鳴は石が転がって立てる音とみなしたわけで、その石は空のどこか高みにあった。

◆ところで雷石あるいは天降石の起源や成因について科学的な説明をなすことは、近世の人々にとって必ずしも容易なことでなかった。それが神の御業であるとしても、この物質はどこから来るのだろうか。大気の上空で(雷によって)作られた、あるいは大地から巻き上げられた、とするのが説得力のある見方で、少なくとも天体の落下ではありえない、と彼らは考えた。その基本にはアリストテレスの「気象論(メテオロジカ)」への信頼があり、流星現象(メテオール)に関する伝統的な解釈があり、天体観測による知見があった。

古代ローマのプリニウス(AD23-79)の博物誌に、クラゾメナエのアナクサゴラス(BC500-428)が石の落下を予言した話が記されている。それは第78オリンピア紀2年(

BC 467年)の出来事で、アナクサゴラスは天文学の知識によって、ある月数後に太陽から石が降ってくるだろうと予言し、実際トラキアのアイゴスポタモイ河に雷鳴とともに赤く燃える巨大な石が落ちたのだった。その時は夜には彗星も輝いていたという。この石は褐色で、その後、長く陸標として残った。(No.140

補記1)

アナクサゴラスによれば、太陽や他の天体は石が集まったものだった。太陽は急速な回転運動の力で凝集し燃えているが、回転が緩むと崩れ落ちてしまう。しかしこの考え方は世間一般に支持されず、太陽神アポロンに対する不敬罪さえ問われた。

後にアリストテレス(BC384-322)は、アナクサゴラスの観察を踏まえながらも、石の落下する前に彗星が現れる点を強調し、彗星によって引き起こされる異常な大風で巻き上げられた地上の石が落ちてくるのだとした。あるいは、大地の湿り気に由来する水蒸気と、大地自体が持つ風に似た煙状の気質とが、上空に昇って凝集して結ばれ、石になって降るのだと説明した。つまり天体から来たものではない、と。その考え方が近世ヨーロッパを長く支配した。

天動説を含むアリストテレスの自然哲学は

13世紀にキリスト教神学を支える教会公認の学説となったが、地球を宇宙の中心とする世界観では、エーテルに満たされた天上は調和した完全世界であった。月より遠い空間には恒星と彗星と惑星以外の小天体は存在しないと考えられた。永遠の調和運動にある星が落下するはずはなく、月より遠方に落下しうる物質は存在しない。石の落下は地球の上空の(月下の)、不完全な世界のうちで起こる出来事と考えるほかなかった。

今日隕石を意味するメテオライト

meteorite

は、もとはギリシャ語の「大気で生ずるもの」を意味した。上空に見られる流星やオーロラといった発光現象は大気内で起こる(気象・電気)作用と考えられ、メテオールと呼ばれた。

ホメロスの「イーリアス」の一節に、「さながら、狡知に長けたクロノスの子(ゼウス)が放った星(メテオール)みたように −あるいは船人たちへ、また兵どもの広大な先陣への異象ともして− 輝く星、して火花がいっぱい それから散り飛ぶ。そのさまにも似てパラス・アテーネーは地上へと飛び立ってゆき…」 (4,75 呉茂一訳)とメテオールへの言及がある。それは雷同様、ゼウス神の放つ光であった。

シェイクスピアの「ロミオとジュリエット」(1594)に、「あれは朝の光じゃありませんのよ。・・・あれはきっと太陽の吐く流星(メテオール)」(3幕5場) とジュリエットの科白がある。訳者の中野好夫は解説に、(meteorは)「単に今日の流星ばかりでなく、夜空の発光現象をひろくこう呼んだ。そしてそれは太陽が昼間地面から吸い上げていたものを、夜間吐き出すことによって起こるものと考えられていた。」と記している。地上から昇った物質が夜間に下って上空で発光してみえる、というのだ。

医家のパラケルスス(1493-1541)は 1528年にエンシスハイムの雷石を調査し、石は塩(えん)で出来ており、大気の上層で形成されたにせよ、地上の物質と変わらないと結論した。彼自身の観察と、また当時のメテオール観(大気中に見られる火球の解釈)からしてまっとうな説であった。

やがてコペルニクス(1473-1543)が太陽を中心とする惑星運動の理論を唱え、ティコ・ブラーエやケプラー、ガリレオ、ニュートンといった天文学者によって地動説の数学的正しさが証明されてゆく。しかし新しい天体モデルが漸く受容されていく一方で、天降石の起源はその後も長く気象現象に求められた。ケプラー(1571-1630)も雷石は大気の放射物(発散物)だと考えていた。ニュートン(1642-1727)の重力理論は宇宙空間に天体以外の物質(落下物)が存在しないことを証明したと解釈された。

◆しかし大気上空での雷石形成説は、18世紀に入ると次第に旗色があやしくなってきた。17世紀の後半頃から元素に関する新しい考え方が化学に取り入れられ(cf. No.826, No.827)、多数の元素とその化合物の性質が記述されるにつれ、科学者たちは果たして空中で石(や鉄)が形成され得るものか疑わざるを得なくなったのだ。雷石は砂岩や黄鉄鉱、自然鉄といった物質で形成されるようである。落下が目撃されたとされる石は表面は黒っぽい熔融状の被膜で覆われている。時には強い硫黄臭がし、触れないほど熱いこともあったという。それでも内部の成分は地上物と変わりない。

これを解釈するに、大風や嵐で巻き上げられた石、火山の噴火などで上空に飛散した石が、激しい稲妻に焼かれつつ落下したものではないか。

あるいは周辺の地域にこうした自然現象が見られないとしたら、実はもともと地上にあった物質が落雷を受けて焦げたり熔けたりし、抉られた地面に露れたのではないか。後者の場合、目撃された上空の火球や光跡や轟音は地上に見つかった石と直接関わりがないのではないか。つまり石はメテオールがきっかけで発見されただけで、落下したのではないと考える方が理に適っていないか。目撃談はむしろ「無知と迷信」によるミスリード、誤った解釈であろう…。

科学者にとって、「天に石があって雷鳴を立てる、時には落ちてくる」といった類の俗信は、近代物理学に照らしてとてもありそうなことに思えなかったのだ。

(※ちなみに 17世紀に摩擦静電発電機が発明されて以来、静電気による雷に似た発光現象が科学の対象となった。1746年にライデン瓶が発明され、これに興味を持ったベンジャミン・フランクリンは

1752年の凧実験で雷が電気現象であることを示した。)

18世紀の後半は雷石の落下がいくつも目撃され、報告された時代だった。多くの科学者が「いわゆる落下」後に発見された石のサンプルを手にし、あるいは落下が言い伝えられる古い石を調べた。また古い記録をあらためた。とはいえ彼らの誰も、自分自身が落下を目撃したわけではなかったので、自ずと懐疑的な調子が先に立った。

1771年にエンシスハイムの雷石を見学した後の文豪ゲーテ(1749-1832)は、落下の目撃談を迷妄だと記している。今にして言えば、若い学生の早計な判断だったが、それは当時の科学界の主流をなす見方でもあったのだ。

1768年にフランスのリュセに落下が目撃され、回収された雷石は、翌年フランス科学アカデミーの3人の科学者によって調査される。成分を分析した結果は黄鉄鉱を含んだ砂岩で、その物理的特徴をも踏まえて、落雷の衝撃で露出した地中物である、と結論された。落下したものではない。1777年に発表されたこの見解は学界の大方に支持された。

理知的な推論であったが、当時の化学分析は半世紀後に可能だったレベルと比べれば未熟なもので、実際19世紀初に行われる定量分析によって判断が覆されることになる。

フランスでは 1790年7月24日、バルボタン(Barbotan) で隕石シャワーが起こり、明るい火球と長く尾を引く明るい光跡が約50秒間続いた。目撃者は多数に上り、市長や市議会員など信頼すべき名誉ある市民たちがこれを報告した。ところがフランス科学界の権威は、「話にならない」「こんなおとぎ話を市が公にするなんて情けない」といった調子で報告に蓋をしたのだった。

一方、リュセの雷石の分析に参加した頃、石の落下などお笑い草と考えていた科学者A.L.ラボアジェ(1743-1794)は、水素ガスの実験を経て、 1789年には大気上空での石の形成がありうると考えるようになっていた。土状物質や金属元素のチリを含むガス(水素)は日々上空へと昇っており、通常の空気の上部に層をなして集まっているはずだ。この可燃性のガスが電気(雷)で点火されて爆発し、結果として鉄や石の凝固物が形成されうる、と。この考えを支持する科学者は19世紀の半ば過ぎまで残った。

◆18世紀半ばに神聖ローマ帝国のフランツ一世(1708-1765)が収集した博物コレクションは、後にマリア・テレジア帝から国に寄贈され、1776年にウィーンに招聘された

I.v.ボルン男爵の下で帝国博物館の体裁が整えられた。その隕石コレクションは、今日、世界でもっとも由緒あるものと折り紙がつく。

1790年、副館長だったアンドレアス・ザビエル・スタッツ(1747-1806)神父は、「天から落ちたとされるいくつかの石について」を著し、主にアイヒシュテット、タボル、フラシナで発見された3つの雷石を否定的に論じた。

1785年2月19日、ババリア地方のアイヒシュテットで、一人のレンガ職人が雷鳴の後、地面に降り積もった雪の上に落下した黒い石を拾った。雪が溶けて石を冷やすまで、熱くて拾えなかったという。周囲の岩石とはまったく違った砂岩質の石で、延伸性のある薄片状の自然鉄を含んでいた。この石は土地の領主を経てウィーンに送られ、スタッツの手に渡った。

タボルは前館長ボルン男爵のコレクションだった鉄塊で、ボヘミアのタボル付近で採集された。緑がかった石質部分を伴い、表面は鉱滓のような物質で覆われている。土地の古い製錬炉で作られた鉄だと考えられたが、一方で 1753年7月3日、雷雨の最中に天から降ってきたとの言い伝えがあった。

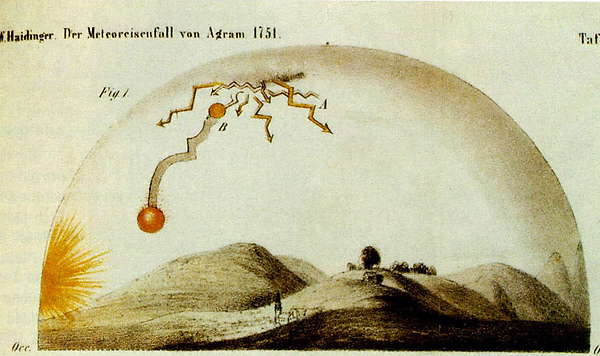

アグラム(フラシナ)の隕石落下 M.W.ハイジンガー(1859年) (wiki commons 縮小)

フラシナは 1751年5月26日、クロアチアのアグラム司教区フラシナ(Hraschina)に落下した隕鉄である。

日曜の夕方6時頃のことで、多くの人が外を散歩していて異常な光景を目にした。雲一つない青天の空を明るい光の筋が西から東に横切ったのが始まりだった。少し遅れて、重い荷馬車が速度を上げて石畳を走るような騒音が聞こえた。やがて鎖のようにくねる光の尾を引いた、太陽ほどの大きさの火球が認められた。火球はフラシナの村の上空で爆発音とともに二つに分かれ、雲をなす煙が火球を包み込んだ。煙ははじめ黒く、それからさまざまな色に変わった。発光する火球は回転しながら地上に衝突し、地震のような揺れが起こった。人々は天が開いたと思った。火球の飛跡は夜10時頃まで上空に明るく残っていた。

大きな方の塊は地面に突き刺さり、その深さは1.4m以上あった。アグラムの教会に収められた後、フランツ一世に献上されて彼の個人コレクションに入った。重さは約40kg

ある。小さな方は約 7kg

あったといい、その場で村人の手で一部が割り取られ、ヤスリの材料に消費された。残った部分もブラチスラバで小割りされて散逸した。ニッケル10.5%を含むオクタヘドライトなのだが、当時は地上起源の、おそらく火山性の自然鉄とみなされた。この事件は皇帝の命で調査書が作られたが、帝国以外にはあまり知られなかった。

スタッツはフラシナの鉄を手元の「パラスの鉄」(クラスノヤルスクの自然鉄)の標本と比較し、パラスの鉄に伴う黄色いガラス質のない、またアイヒシュテットの石質を伴わない鉄と記述した。コムスによる鉄の実験を引合いにして、これらの鉄は雷撃によって酸化鉄が溶融・還元されたもので、地上物だと結論した。スタッツにとって石の落下は「啓蒙された人々でさえも信じ込んでしまったおとぎ話」なのであった。

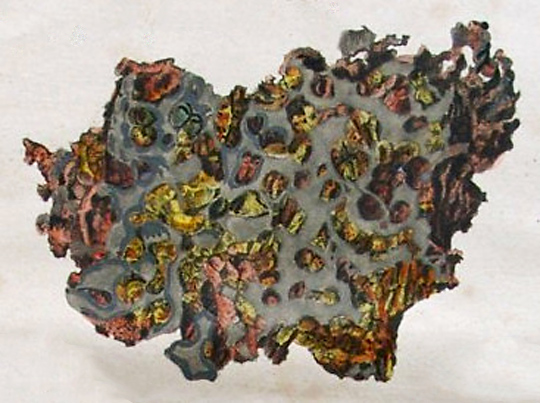

「パラスの鉄」は、コサックの鍛冶職人ヤコフ・メドウェデフが1749年に発見した石鉄質の隕石である。次の年、地元ウベイスクの村に運ばれて鍛造が試みられたが、冷間では延伸性がありすぎ(軟らかすぎ)、赤熱すると脆くなって利用出来なかったため、そのまま村に放置されていた。1772年にクラスノヤルスクを訪れたドイツ人博物学者ペーター・ジーモン・パラスの関心を惹き、73年クラスノヤルスクに搬送されて、さらにサンクト・ペテルブルクのロシア科学アカデミーに送られた。1776年到着。珍奇品博物館で公開された。粒状のかんらん石が混じる風変りな鉄で、地元民は天から降ってきたと伝えていた(cf. No.140)。その標本はヨーロッパの多くの科学者に提供されたが、スタッツはこれを地上起源の自然鉄と考えたのだった。

◆一方、ベルリン大学のエルンスト・フロレンス・フリードリッヒ・クラドニ(1756-1827)は、これほど巨大な(700kg

以上あるという)鉄塊を自然に生じさせる(還元出来る)森林火災の熱も強力な雷撃もありえない、シベリアの未開の原野に大規模な製錬炉があるはずはないから人造物でもない、と考えた。地元民の言うように、天から降ってきたものではないか。(とすれば宇宙には地球上ではありえないほどの強力な熱源が存在することになるが)

この考えに導かれた彼は、類似の鉄塊や落下石に関する報告・記録を渉猟して考察を深め、1794年4月に「パラス氏の発見した鉄塊及び類似の鉄塊の起源について、並びに関連する自然現象について」と題する論文を発表した。関連する自然現象とはメテオールや火球、石や鉄の落下のことで、これらの現象と地上で発見された鉄塊には関連があるとしたのだ。

鉄塊は地球の外部から飛来したもので、きわめて高速度で大気に突入し、大気との摩擦で高温になり発光し、(完全に溶融して膨張した火球となり、ガス圧で破裂し)、落下した。それらは星間空間において天体として凝集する以前の始原的な物質であるか、または内外からの衝撃によって破砕した天体の破片であろう、と。

クラスノヤルスクの鉄 シュライバース(ウィーン自然史博物館長)の著書より 1820年 (wiki commons)

クラドニは、古くは AD56年にルカニアに落ちたという鉄塊(No.140 補記1)から、 1785年のアイヒシュテットの石まで、18の落下目撃例を論じた。うち8例が

18世紀の事象で、上述のスタッツの3例も含まれる。(補記2)

彼はこの議論が科学界から激しく批判されることを予想して暫く発表を躊躇していたが、パラスの鉄のように、地上物や火山噴出物、人造物(製錬物)としては説明出来ず、地球外起源と考えるほかない落下物が存在することは疑いないとみて、ついに発表に踏み切った。はたして世評は彼に厳しく、賛同者は少数だったが。

それからほどもなく、シエナで雷石の落下が目撃された。1794年6月16日、高い雲が北方からシエナに近づき、煙と閃光を放射した。赤い雷光が起こった。轟音が連続して聞こえ、雲が赤く染まると、シエナ南東方14キロのコソナの人々の足元に数百個の小石が落ちた。一つは少年の帽子に孔を開け、フェルトを焦がした。いくつかの石が池に落ち、池の水が沸き立つのを2人の婦人が見た。水を抜いて回収された小石は観光客に高値で買われていったという。

この後も、95年イギリスのウォルド・コテージ、96年ポルトガルのエヴォラ・モンテ、98年インドのベナレスで雷石の落下が目撃される。こうして18世紀末には科学者たちの間で、やはり地球外(月上世界)から石が落下することもあるのではないか、いやあるわけがない、と大いに議論が紛糾し始めたのであった。

シエナの落下石は火山噴火説、雲中での形成説のほかに、月からの飛来説も説かれた。これは

1787年、天文学者のハーシェル(1781年に冥王星を発見)が月面の火口地形に赤い発光(噴火)現象を観察したと報告したことに啓発された解釈だった。

(2019.11.10)

(続く ⇒ 隕石の話2)

補記1:流星(メテオール)や彗星は神の予兆と考えられていた。cf.

No.140 補記2

1066年3月に現れたハレー彗星は不吉な「火の星」として、イングランド王に即位して間もないハロルド2世を大いに恐れさせたと言う。後に、同年秋のノルマンディー公ウィリアム(ギョーム)のイギリス南岸上陸の予兆だったとみなされた。

ノルマンディーの地方都市バイユーの大聖堂に保管されていた「バイユーのタペストリ」はウィリアムの遠征をタペストリに編んだ絵物語で、その一場面に彗星が描かれている。

タペストリーのハレー彗星が描かれた部分。右はハロルド2世。 wiki commons

ハーラー著「チベットの七年」には 1948年に聖都ラサに彗星が現れたことが記されている。「1948年の大彗星は差し迫った危険の兆しと見なされ…」、「実は去年、何日もの間昼夜の別なく、長い尾を輝かせた彗星が天の一角にほのかな輝きを見せていたのである。老人たちはその前に見た彗星が、中国との戦争の先ぶれとなったことを思い出した。」

ミルトンの「失楽園」では「サタンは…毅然としてつっ立ち、彗星のごとく −そうだ、巨大な蛇遣い座にも劣らぬほど長く尾を引いて北極圏の空に燃え、その恐るべき尾から疫病と戦禍を撒き散らすあの彗星のごとく、爛々と燃えていた。」(2-706、平井正穂訳)と歌っている。

補記2:クラドニが取り上げた 18世紀の記録には次のものがある。

・ボヘミア、プレコヴィッツ、1723年。雷鳴の後数十個の黒石が落下。火球は目撃されず。強い硫黄臭があった。L5 コンドライト。

・イタリア、アルバレート、1766年。笛を吹くような音と爆発があり、火球あるいは煙が目撃された。1m

深さにめり込んだ石から硫黄と瀝青の臭いがした。採取された石は

12kg。

トロイリが報告書を作った。トロイリは地上からの火山性噴出物が爆発的に上空まで上がって降ったものと説明。一方、現地の僧正は雷撃の作用を強調した。マーカサイト粒の散る砂岩様の石で、この硫化鉄粒は後にウィーン自然史博物館のキュレータ、

W.K.ハイジンガー(1795-1871)によってトロイリ鉱の名が与えられた。

・フランス、リュセ Luce、1768年。雷鳴と蒸気が洩れるような激しい騒音の後、高温の石が落下。上空は晴朗で、火球や雷光は目撃されず。リュセは初めて化学的な成分分析がなされた石で、湿式法及び乾式法によって、ガラス質土壌(珪酸)

55.5 wt%、鉄 36%、硫黄 8.5% との結果を得た。落下物でなく、黄鉄鉱に富んだ砂岩が雷撃を受けたものとされた。L6コンドライト。ニコル Nicorps、1750年。 エール・シュル・ラ・リス1769年。いずれも分析の結果、フランス科学アカデミーによってリュセと同質の石と判断された。

1790年のバルボタンは、クラドニの論文では言及されていない。

ちなみに、1762年にマグデブルク公領アーヘン市の舗道下から掘り出された約7トン強の鉄塊は鉱滓様の物質が付着していることから、クラドニは人造物だと考えた(このタイプのスコリアを伴う自然鉄は概ね落下石でないとした)。ウィッテンブルク大学の鉱物コレクションに収まっている。

補記3:天からの石の落下は必ずしも隕石と限らず、石の雨としかいいようのない出来事も記録されている。

種村季弘著「不思議な石のはなし」(P.12 石の雨) には

1559年ジーベンビュルゲンに降った石の雨、17世紀中頃、シレジア地方に嵐とともに降った拳大の石の雨、1725年ボヘミアで轟音と共に降った激しい石の雨(プレコヴィッツ?)が紹介されている。学者は火山爆発による火山弾、竜巻が巻き上げた石の落下を主張し、民衆は悪魔や悪霊や魔女に疑いをかけた、と。

徳井いつこ著「ミステリーストーン」(p.178

石の雨」)に日本の事例がある。

ライアル・ワトソン著「シークレット・ライフ」(p.39

大麦畑に降った石)の事例は、まさにミステリー。

補記4:メテオライト Meteorite

を隕石と訳したのは、明治初に宮里正静が隕星石としたのが最初とみられている(1875年)。明治20年代に隕石・大隕石の語が現われている。隕は高い所から下に落ちる意味。音符の員は、張りがなくなって丸くなるの意。岡がもろくなってくずれ落ちるのが原義。

中国では李時珍(1518-1593)の本草綱目に「雷や星が隕ちて石となるは無形から有形となるのである」(雷震星隕之為石自尤形而成有形)の文があり、すでに隕石の語の組み立てがあったと思われる。

木内石亭の雲根志、前編巻三に「星化石、星石、落星石」がある。徳島県勝浦町星谷に、星が落ちて石となったものを祀る岩屋があること、尾張玉置山は時々星が落ちる場所であること、摂州(大阪)今宮村の田んぼの中に星池があって昔この池に星が落ちて石となったこと、相模国鎌倉の「星月夜」という井戸では昔星が落ちて石になったこと、近江国野洲の橘村では元文年中(1736-1741)のある夏の日、突然空中で音がして眼の前に石が落ちてきたことが記されている。

また三編、変化類の「星化石」は、貞享年中(1684-1688)に金沢の翠川法船寺町に落ちて、石となったものという。