| 968.煙水晶(食像) Smoky Quartz Etched figure (ブラジル産) |

熱水中に結晶核が出現した後の結晶の成長は、核をベースにした発展、肥大、相克、統合、形態変化の過程と位置づけられるが、環境の温度や圧力、珪酸分の過飽和度等によって、また共存する珪酸分以外の物質濃度や酸性度によっても、さまざまな影響を受けると考えられる。

成長過程は必ずしもプラス方向への積み上げだけでなく、析出と溶失とのせめぎ合い、局所的には平衡状態からのプラス・マイナス双方向への変動履歴によって規定されるだろう。すると結晶面・微斜面や成長丘・条線の有り様は、ちょうど地上の地形が堆積と風化(浸食)の繰り返しによって形成されるのと同様に、いわば三歩進んで二歩下がる式の足し引きの結果として与えられたものと解釈できる。

私たちの感覚としては、いったん美しい結晶形(結晶面)が形成された後にマイナス方向への強い変化が起こって生じたと想像される表面形状がある。整った平坦面だった(だろう)結晶面が浸食されて陥没部が現れたり、稜が丸みを帯びたり崩れていたりといった出来事を想起させる、いわば二歩進んで三歩下がったらしい痕跡である。この変化はしかし単純なキャンセルでなく、プラス方向への成長とは異なる方位を持った幾何形状をもたらすことがあるようだ。

結晶学では結晶の溶失(溶蝕)によって生じた微小な準幾何学的形状の凹部を食像と呼び、また周囲が溶けて残った凸部を食丘(etch

hillock)と呼んでいる。食丘はある種のマスキング効果によって浸食を受けなかった(受ける程度の弱かった)個所で、酸化(水酸化)鉄などの不純物の選択的な付着が保護効果を与えるといった指摘がなされている。

成長丘は渦巻き層成長の起点(すなわち結晶構造の欠陥である転位個所)を取り巻いて生じると考えられるが、食丘は必ずしもそうではない。一方、食像については、この種の欠陥やき裂箇所から浸食が始まって周囲に展開していくと考えられる。

そうすると均衡の振れ方によっては、らせん転位を中心に、渦巻式の層成長が食像の発生を伴いながら進行することもありえよう。No.965に示した

5,6

枚目の画像の、凹部を伴った成長丘は、そうした現象として解釈できるかもしれない。

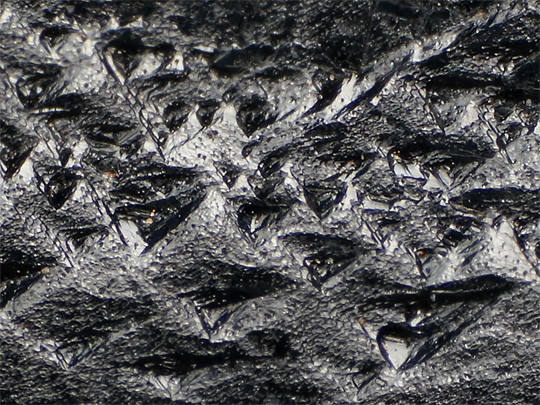

さて、このページでは柱面(実際は柱軸に対して数度の傾斜をもった傾斜柱面)に、肉眼的な凹部の現れた例を示す。

標本は No.947の煙水晶で、錐面はほぼ鏡面状で浸食の様子を示さないが、ほかの面では面肌の荒れ、不規則な条線、結晶面に対して緩い勾配を持った等高線模様、面のうねり、そして食像といった、浸食あるいは不安定な成長過程を想起させる形状が、面によって異なる程度で観察できる。

食像が著しいのは

z面と思しい錐面の直下に現れた傾斜柱面である。顕微鏡で見ると極微小の食像が面上に無数に散らばっており、むしろ微小な食像によって肌の粗い結晶面が成立している観を受ける。形状はクサビ形の三角を基本傾向としてもっている。肉眼で視認出来るほどの大きさに発達した食像は、芯に深い穿孔ないしは三角状の平面を持ち、周囲により大きな相似形の段差を刻みながら、外縁に向かって浅くなってゆく。勾配は左方向にきつく、右方向に緩い。言い換えると右側(やや斜め上)に尾を引いて伸びるような形になる。

こうした左右に偏りをもった凹像は昔から研究者の間で認識されており、なぜそうなるのかは不明ながら、水晶の結晶構造の柱軸回りの対掌性(右水晶であるか左水晶であるか)に関連づけて解釈されてきた。等価な結晶面において比べると、形態上ないし結晶構造上の対掌性の区分に応じて、偏りに対掌性があるというのだ。

この種の研究は日本では市川新松博士(1868-1941)の業績がよく知られている。博士は各地の学校で教鞭をとられた方で、山梨県師範学校在職中に地元の鉱山で採れる水晶に深い関心を抱くようになった。そして

1905-08年にかけて日本各地の水晶鉱山を踏査して標本を集め、まず天然食像の研究を行い、ついでフッ酸を用いた人工食像の研究に進んだ。以後、半生を食像の研究に打ち込まれたという。

博士が「日本産水晶の蝕像に関する研究」(1911/1915)に示された天然食像の図版を下に引用する(※キャプションの日本語文字はSPS)。

ご覧の通り、食像の形状は水晶の産地によって、また面の種類によって、明らかに異なっているのだが(同じ面でもバリエーションがある)、例えば遊泉寺産の紫水晶の柱面には左右のどちらかに尾を引く凧形の食像が見られて、z面下の柱面では形態上の右水晶は右に尾を引き、左水晶は左に尾を引いていることが分かる。(ドフィネー双晶になると訳の分からない感じがするが。)

この傾向は、本ページのマラウィ産の煙水晶(形態上の右水晶)のz面下の傾斜柱面のそれと、一応一致している。(ただしマラウィ産の食像はやや傾いている。)

なお博士の図では錐面のうち、r面をなす3面が互いに接して三方晶式の頂点を作る稜線に浸食による溝が示されている(複線の箇所)。この溝は

r面と z面とが接する稜には見られないが、その下部の r面とz面下の柱面とがなす稜に再び認められ、さらに下の柱面間の稜に伸びている。右水晶では

r面の右側の肩に現れ、左水晶では r面の左側の肩に現れる。これは

s面や x面などの半面像が現れるラインである。

溝は肉眼で観察できるほどの大きさだという。一方、食像の方は図では肉眼サイズのように示されているが、実際には

70-140倍程度の倍率の顕微鏡で観察出来るものという。(※小澤産や神金産の図中の複線は溝でなく、浸食で現れた平面を示す。)

結晶面によって浸食の程度に顕著な差があるらしいことや、食像の形状の変化/進展に関する疑問点は多々あって、結論めいたことをいうのはおそらく適切でないのだが、フッ酸を使った人工食像によって結晶構造の対掌性を推測出来ることはある程度確からしく、双晶の有無やその領域の判断に実際に用いられたそうだ。

一方、浸食による溝については、この頃の鉱物本に言及しているのを見たことがない。

市川博士は、浸食のために稜が丸みを帯びたり、新しい平面の出現する水晶があることを指摘されているが、私も同じような観察を持っている。

⇒ No.969 No.970 No.1055