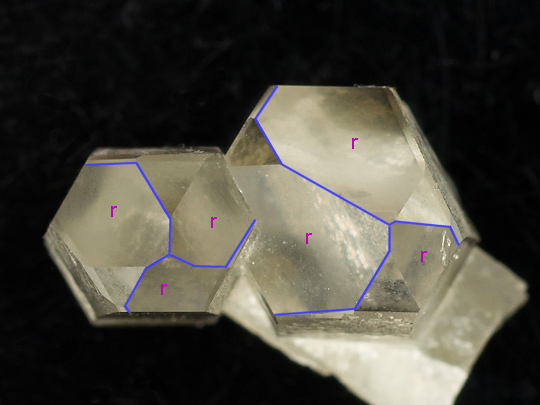

| �@�@�@�@�@�X�V�O�D�����i�H���j�@Quartz Etched figure �i�u���W���Y�j |

�@

�@

�@

�@

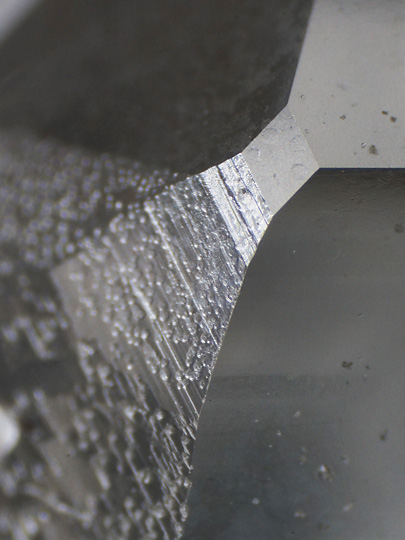

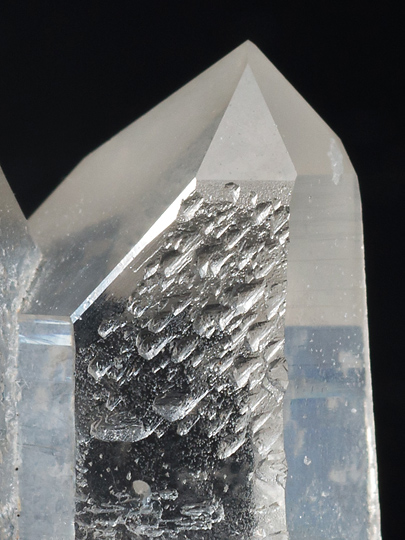

No.968 ���琅���� z�ʉ��̒��ʁi�X�Β��ʁj�Ɍ����H���ɂ��ďq�ׂĂ������A���������u���W���Y�̕W�{�Ɏ����BNo.939�̎R����̃c�C�������ŁA�p�̐������T�`�����B���ʂ͂���������R�ŗł͊p�������Ă��邪�Ar�ʂ����ʂƐڂ��鉏�̕����ɂ͂����������Ղ������̂悤�ɎC�ꂽ��ۂ̔��Ζʁi�ג��������ʁj���o���ӏ��������i��̂Q���ڂ̌����}�ɐ��F�ۂŕW�������ʁj�B

���ʂł�

r�ʂ̉��̖ʂ͂قڕ��R�ŁA�y������i�����𐂒��ɐ鐅�����j�������邪�Az�ʂ̉��̒��ʂ͂R�ʂƂ��Z�H�����Ǝv���������̊זv��������đ��e���Ⴆ�Ă���B

���̂悤�ɒ��ʂ̐������Z�H�i�H���j�ɂ����ē�Q�ɕ������̂́ANo.968,

No.969 �̕W�{�Ƃ����ʂ̐����Ǝv�����B

�H���̗l�q�� z�ʂɋ߂��㕔�Ɖ��������Ƃň���Ă��邪�A�����

No.969�Ɠ��l�ŁA�㕔�͑����̌X�Β��ʂɂȂ��Ă���i����������/m��

�Ƃ̋��E�͖��ĂłȂ��j�B�H���̌`�� No.968�Ƃ� No.969�Ƃ��܂��Ⴄ�̂����A���E�̂����ꂩ�ɔ��������X���͋��ʂ��Ă���B

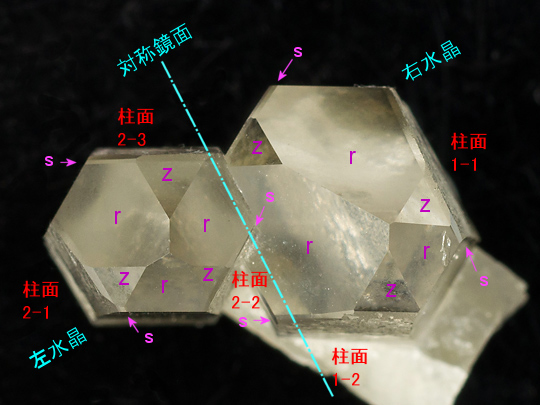

�P���ڂ̉摜�ō��ɂ��錋���͌`�ԓI�ȍ��萅���ŁA�H���͉E�����獶��ɒ��ˏオ�钷�ӂ������B�O�p�`�Ƃ�����葽�p�`�I�ł��邪�A���̒��ˏオ�肪���ɔ���������ۂ�^����B�R���ڂ�

2-1�̗̈�̒��ʂ��g�債�Ď����B

�P���ڂ̉摜�ʼnE�ɂ��錋���͌`�ԓI�ȉE�萅���ŁA�T�C�U���ڂ̉摜��

1-2�̗̈�̒��ʂ𐳖ʂɎ������B�H���� No.968�̕W�{�ɂ��Ƌ߂��`��ŁA��������E��ɒ��ˏオ��ӎO�p�`�Ȃ������p�`�ł���B�E�ɔ���������ۂ�^����B

���̕W�{�ł��A�����̑Ώ����ɉ����ĐH���ɂ��Ώ��I�ȓ����̂��邱�Ƃ��F�߂���B

�u���������v�Ƃ������o�́A�u�P�Ȃ�v�����݁v�u�����v���Č��邩�炻��������v�Ƃ����L���C���Ȃ��ɂ������炸�����i�Ɩ��̂��ĕ��Ő������������ς��j�A���������g���Ĕ����ȉ������ώ@����ƁA���̌X���͂����������炩�Ǝv����B���H���̃f�B�e�[��

�@

���āANo.968�Ɏs��V�����m���ώ@�����V�R�H���̐}���������B�}�łu

���m�̗p�����V�Y�̎������͐��ʂɂ����ʂɂ��H�����ώ@����Ă���A���ʂł́i���ʂ��������j�������̎O�p�`�����A���ʂł͍��E�����ꂩ���������N�T�r�`����{�ƂȂ��Ă���i�`��͎Y�n�ɂ���ĈقȂ�j�B�E�萅���Ō���ƁAz�ʉ��̒���

a �̐H���̓N�T�r���E�������Ar�ʉ��̒��� b

�ł͍��������Ă���B

���ꂪ�h�t�B�[�l���̑o���ɂȂ�ƁAa�ʂ� b�ʂƂ̋�ʂ��B���ɂȂ�i�̈悪���藐��j�A��̒��ʂɗ������������N�T�r�`������āA�ꌩ��̕�����Ȃ��s�K���ȕ��z�ł���B�������A���������̕��z�͈͂ɋ��E�����o�����Ƃ��o����Ƃ���A���̋��E���͂����炭�h�t�B�[�l�o���̐ڍ��ʂɑ�������ƍl�����悤�B

���̂悤�ɐH���ׂ邱�Ƃɂ���āA�`�ԓI�ȓ���������Ă��Ȃ��Ă��A�@�E�萅���ƍ��萅���Ƃ̔��ʂ��o����A�A�h�t�B�[�l�o���̗̈�̗L���Ƃ��̋��E�f���邱�Ƃ��o����A�Ƃ����̂����m���s�����҂�̎咣�ł������i������

z�ʂ� r�ʂƂ��K�Ɏ��ʏo���邱�Ƃ��O��ɂȂ�Ǝv����j�B

���m�͂܂��A���ʂɌ������Ζʁivicinal faces: �����u�j�̎O�p�͗l�����E�����̕ʂɉ����đΏ����������Ă���A����Ɏ����邱�Ƃ��o����i�H���Ŕ��肷���肳��ɐ��m�j�Ǝw�E�����B

�܂��H���̌`���o������ʂ̕��ʂ́A�������������\����d�C�I�����i�Ǐ��I�ȋɐ����z�j�f���Ă���ƍl�����A�����i�܂��w����܂ɂ�镪�͂��m���Ȃ���������j�͍\�����M���L�͂Ȍ�����i�Ƃ��݂�ꂽ�B

�Ƃ͂����A�H���̔��B�����V�R�����̎Y�o�͂���قǑ����킯�ł͂Ȃ��B���ׂĂ̖ʂɐH���������Ƃ�����Ȃ��B�����ŊǗ����ꂽ�������Ől�H�I�ɐH��������Ċώ@���Ă͂ǂ����A�Ƃ������z���o�Ă���B

���ہA�����̐l�H�H���̌����͑����A

1816�N�ɃC�M���X�̉��w���_�j�G�����t�b�_��p���Đ��ʂ⒌�ʂɌ��ꂽ�������ώ@�����̂����n�߂Ƃ����B

�t�b�_�i�������f�_�j�͋��┒���ȊO�̂قƂ�ǂ̋�����N���A�K���X���N���Ă��܂��댯�Ȏ���ł���A��������i�Ήp�j�H���ėn�����B�t�b�_�͌u�i�t�b���J���V�E���j�̐����ł���t�b�f�Ɛ��f�Ƃ̉������ł��邪�A�u�͉��B�Ő̂���z��n�Z���邽�߂̗Z�܁i�t���b�N�X�j�Ƃ��ė��p����Ă����B

1777�N�ɃX�E�F�[�f���̃V�F�[���͌u�i�t���[���C�g�j�̕����𗰎_�ʼn��M����ƃ��g���g�̃K���X�����H����邱�ƂɋC�t�����B���_�̓����ɂ���Ču����ǂ��o���ꂽ�_�̍�p�ƍl���A���̎_���t���[���E�U�E�A�[�i�u�Ύ_/�t�b�_�j�ƌĂB�Ȋw�E�ł́u�X�E�F�[�f���̎_�v�ƌĂB

���̎_�͎��̓��g���g�̐����Ɖ��������ʂ̎_���܂ލ��������������A1809�N�Ƀt�����X�̃Q�C�E�����T�b�N�������̃��g���g���Ōu�Ɨ��_�Ƃ�M���邱�Ƃɂ���ď����ȃt�b�_���B�_�j�G���̎����͂��ꂩ��ق�̐��N��ɍs��ꂽ�킯�ł���B���������̌�A�m���̒~�ς͂��قǐi�܂Ȃ������悤���B

�s�씎�m�̌����͂قڂP���I��ɍs���A���m���g�̓��[�����O���[�t����̐�s����������ɐ����i�߂����̂Əq�ׂĂ��邪�A���{�͂��Ƃ�萢�E�I�ɂ����I�ȋƐтƖڂ���Ă���B���m�͐�s�����Ŏ�����Ȃ����������ʏ�̐H���ɂ��ċL�q���A���ʂ̓���̉ӏ��ɐ�����H�a�ɂ��ďڂ����������B�������Ɏ{�����l�H�H���������Ԃ̐Z�H�Ő�����`�Ԃ̕ω��ɂ��Ă������[���ώ@���q�ׂĂ���B

���Ȃ݂� 1927�N��A.P.�z�[���Y�u�����̐H���̐����A�N���y�т��̉��߁v���ˑR�ÓT�������ŁA�H���̌���������ɂȂ�̂͂���ȍ~�̂��Ƃ炵���B���{�ł͓��k��ɋC�^���������B

���m���|�X�Y�̓V�R�������t�b�_�ɒЂ��Đ������H�����X�P�b�`�����}�����Ɏ����B

��}�͍��萅���̂��̂����A�E�萅���̏ꍇ�́i�ǂ̌����ʂł��j�H���̌`��������ʂ镽�ʂ����ʂƂ������E�Ώ̌`�ɂȂ�B���ʂɐ�����H���� r�ʂ� z�ʂƂŌ`���Ⴂ�A�܂� ���萅���ƉE�萅���Ƃō��E�Ώ̂Ȃ̂ŁA����E��̕ʁA�h�t�B�[�l�o���̗L���A�����ău���W���o���̗L����̈�������ʏo���邱�Ƃ��w�E����Ă���B�i�}���̗ł̓�d���͐H�a�j

�l�H�H���̌`�͐�ɋ������V�R�H���Ɩ��炩�ɈقȂ��Ă��邪�A���̓_�ɂ��Ĕ��m�͎��̂悤�ɐ��_���Ă���B

�u�O�L�̓V�R�I�����A�A���A�͌^�Ƃ��ׂ����̂͗V�Y�̎������ɂ��āA���[�����O���[�t���̒��ʂ̐I���͈�ʂɔV����{�Y�̂��̂ɉ��p�����ׂ��炴�邪�@���B

�����ɍł����ӂ��ׂ��͓V�R�I���̗łɑ�����a�̈ʒu�y�іʂɌ���I���̌������͐l�H�I���ƑS�������Ȃ邱�Ƃɂ��āA���ꂻ�̌����͕��I�t�̐������قɂ���Ɉ�����̂Ȃ�▾�炩�Ȃ�B

���������͔M���邢�͈��ɂ���ēd�C���N�������̂ɂ��āA�O�҂͏œd�C�ƌĂь�҂͈��d�C�ƌĂ�邱�Ƃ͂��łɐ�y�̌����ɂ���Ė��炩�Ȃ�B�����͂܂��ȏ�̂ق��A���I�t�ɐZ�H������ꍇ�ɂ��A�݊u�̗łɈِ��̓d�C���N�������̂Ȃ�B�]�͂����I�d�C�Ɩ��Â�����B���̏ꍇ�ɂ����āA�t�b�_�̔@���A���C�I����L������̂́A�����ɂ�����z���̗ł�蕅�I���n�߁A�A���J�����ޓ��̔@���z���C�I����L������̂͐����ɂ�����A���̗ł�蕅�I���n�ނ�ɂ��A�V�R�y�ѐl�H�̐I���ɂ͕����݂��ɔ�����a�i�łɂ����Ắj�y�ѐI������ɂ����̂Ȃ邪�@���B����ɂ���Č���A�V�R�I���t���ɂ����Đ��������邢�́A�����̐����I�����ނ�Ƃ��́A�l�H�I���Ƃ��̕����S����������s���l�ʑ̗l�̌��`���邱�Ƃ͋^���Ȃ����Ȃ�B�v

����������ƁA�l�H�H���̓t�b�_�ɂ���ĐZ�H���ꂽ���������A�V�R�H���̓t�b�_�łȂ��A���J���ɂ��Z�H�Ő������ƍl�����A�����ɍ�p����d�C�I�������قȂ邽�߂ɂ��̕��������Ȃ̂��낤�A�Ƃ����̂ł���B

���Ȃ݂ɐ����̓t�b�_�̂ق��A300���ȏ�ł͗ӎ_�A�A���J���A�A���J�������������̗n�t�Ȃ������͋C���ŐZ�H�����B

���m�̍l�����������Ă��邩�ǂ������͕�����Ȃ��i�A���J�����Ől�H�H����������������Ίm���߂��悤�j�B�������������Ă���Ƃ���A�t�b�_�ɂ���ĐZ�H���ꂽ�V�R����������A��͂�l�H�H���Ɠ����������̉����������Ă���̂ł��낤���A�t��

No.968-970�Ŏ������H���̗Ⴊ���m�̊ώ@�ɐ�������Ƃ������Ƃ́A�������܂��V�Y�Ɠ��l�̐Z�H���i�A���J���j�Ő������Ƃ������ƂɂȂ낤���B

�Ƃ����ꂻ�̌�A�t�b�_�ɂ��l�H�����͂����Ȑl���������āA�H���̌`��ɋ��ʔF�����������悤�ɂȂ����B�����Đ����̑o���̗L�����̔��ʂɗp����ꂽ�B

���}�� Dana 7th(1963)�Ƀt�����f�����������t�b�_�ɂ���H���̗��z�`���ł���B

���ʂɌ��ꂽ�`��́A�悭����� r�ʂ̂��̂� z�ʂ̂��̂ƂŃN�T�r�`�̌X������قȂ�B���̃o���G�[�V���������������ڂ����������Ⴊ���}�ł���B

������̐}�ł͐��ʂ̐H���̕ӂ͊����J�[�u��ттĂ���B

�t�b�_�����ɂ���ĊT�˂��������`�̐H����������͂������A�J��Ԃ����댯�Ȏ���Ȃ̂ŁA�Ò����D�Ƃ������Ď����߂邱�Ƃ͂����Ă����߂��Ȃ��B�V�R�H�������Ċy����őP���Ƃ������B

�Ƃ���ŗV�Y�̐����̐��ʂ̓V�R�H���͉����������O�p�`���Ŏ�����Ă����B���̃e�̉������O�p��

No.967�̃X�C�X�Y�������̐��ʂɂ��݂��A�p���[�X�g�[�����E�ł̓g���C�S�[�j�b�N�ƌĂ�āA���ʏے��I�ȃC���[�W���t�^���ꂽ�`��ł���B���̌`���t�b�_�����Ő������ʌ`�łȂ��͖̂ʔ����Ƃ��낾�B

���łɌ����ƁA�t�b�_��p���Ă����̔Z�x����ɂ���āA������`��A�i�s���x�͂��Ȃ�قȂ邻���ł���B�܂����H�܂̎�ނ�Z�x�ɂ���ĐH���̌`���قȂ邱�Ƃ͈�ʂɂ݂��錻�ۂŁA�Ⴆ�ΗӊD�͂��܂��܂Ȏ_�ɗn���ĐH�����邪�A�`��͎_�̎�ނŒ������قȂ�B

���ʂ̐H���ɂ��āA���k��̑�X���m�́A���������̐Z�H�ɂ���Đ����鉚���Ƃ̊֘A���������ꂽ�B�����͂ӂ����������ւ̐������x���i�i�ɑ����ƍl�����A���̂���

�����ɐ����� c�ʁi���ʂ̒���𐅕��ɐ������ɂ�����镽�ʁj�͌����Ȃ��B�l�דI��

c�ʂ�����ĕ��I����Ɓi���邢�͐������̒����̋ɕt�߂ł́j�A���O�p�`�̒����̂Ƃ�����������������B�����̓��ʂ͎O�p�`�̂Q���_�ƒ��S�_�Ƃ����ӎO�p�`�R�ō\�������B�����̖ʎw����{

1 1 2 2}�Ń̃N�V�[�ʂɑ�������B�����āA���̖ʂ𐍖ʏ�ɓ��e�����`�A���ʏ�̐H���̃N�T�r�`�Ȃ̂��Ƃ����B�i����������Ȃ�Ȃ�

r�ʂ� z�ʂƂŌ`�قȂ�̂������ł��Ȃ����B�j

���Ȃ݂ɂ��ʏ�̎O�p�`�̐H���́A���H���i�s����ƕ��ԏ�̔���L���āA���萅���ł͔����v���Ɋ����A�E�萅���ł͎��v���Ɋ����B���傤�ǂW���ڂ̉摜�Ɏ������g���C�P���I���̂悤�ɁB

���̃y�[�W�̐H���̘b�͈ȏ�B

�e�L�X�g�������Ȃ������A�����ʂ̍\���ɂ��ĐG��Ă��������B

���̕W�{�� No.969�̕W�{�Ɠ��l�� z�ʂ̉��̒��ʂ��Z�H����A���l��

z�ʂ̉��ɂ������̔����ʂ�����Ă���B�Q�Ԗڂ̉摜�i�����}�j�Ɏ����悤�ɁAz�ʒ����̌X�Β��ʁi�ΐF�ۂŕW���j��A

s�ʂ̉��Ɋۂ݂�ттȂ���X���ďc�ׂɐL�тĂ䂭�ʁi���F�ۂŕW���j�Ȃǂ��B

�c�ׂ̖ʂ́A���̒��ʂł͏c�����̗Ő������ĂłȂ����A���ˌ��̌����p�x�ׂ�Ɩ��炩�ɒ��ʂƈقȂ�X�����i���E�����Ɂj�����Ă���B�Z�H���i�ނƗł��͂����肵�Ă���̂����B���ɂȂ�̂��A�Ȃ�Ƃ����ߓ���A�����A���R�ȖʂⒼ���I�ȗł������ɂ́A�Z�H��p�����łȂ��ʐ������i�s���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ǝv����B

���萅���́A������ r�ʂƒ���(2-1)�̊�(���ʂ�����Ȃ���)�ɂ��鐅�F�ۂŕW�������ʂ́A��q�̒ʂ�

r�ʂ̉������Ղ��Č��ꂽ���̂悤�ȖʂŁANo.969�̕W�{�ł͊ώ@����Ȃ��������̂����A�t��No.969�ł�

���ʂ̌���鑤�œ��l�̔��X�Ζʂ�����ꂽ�B���̂Q��͂��邢�͓��l�̐��i�ł��邩������Ȃ��B

���̍��萅���ł� r�ʂ̉E�ł����ʂƐڂ���ӏ����R����A������ł����F�ەW���̖ʂɑ�������ʂ����݂���B�E�萅����

r�ʂ̍��ł����ʂƐڂ���ӏ����P����A�����ɂ��̃^�C�v�̔��X�Ζʂ��݂���B

�ȉ��ɂق��̒��ʂ̌����ʍ\���������B

�@

�Ȃ��A���̃c�C�������́A���萅���ƉE�萅���Ƃ� r�ʉ��̒��ʂ�Ώ̋��ʂƂ����z�u�Őڍ����Ă���B�i�V�Ԗڂ̉摜�̐����Q�Ɓj�B���ɂ��̐搬�����i��ŁA�������m���Z�����Ĉ�̑傫�ȒP�����`���Ȃ����Ƃ���ƁA���傤�ǂ��̑Ώ̋��ʂ�o���ʂɎ��u���W�����o���ɂȂ����͂����B