| 979.水晶(圧電性) Quartz Piezoelectricity (ブラジル産) |

水晶の結晶面は、互いに120度で交差する同一平面上の3つの軸(a1,a2,a3軸)と、これを垂直に切る軸(c軸)の4座標系(a1,a2,a3,c)で表記するのが、鉱物愛好家の間では一般的である。(市販の鉱物本が大体この方式だから。)

このとき c軸を柱軸に一致させ、a軸は柱面の対向する稜(隣接する柱面同士の角)を結ぶ対角線上におく。r面下の柱面を正面に見たとき、a1軸は柱面の左側の稜を通って手前に正方向とする。

これはもちろん便宜的なもので、他の座標系や配置で表現しても構わない(定義がはっきりしていれば)。

今、私たちにより馴染の XYZ直交座標系を用い、a1軸をX軸に、柱軸(c軸)をZ軸に一致させると、下図のような配置になる。この時、Y軸は右側の柱面(z面下の柱面)を切る垂線(法線)として右手前方向に伸びる。

さて上図のように配置した右手水晶の柱面の、X軸上で対向する稜を挟んで圧力を加えると(圧縮変形させると)、X軸の正側に(+)の、負側に(−)の電位が生じる。引っ張ると、X軸の正側に(−)の、負側に(+)の電位が生じる。このように外力の応力によって結晶の特定方向に電位が生じる性質を圧電性といい、こうした分極現象を圧電効果(ピエゾ効果)という。

一般に対称の中心を欠く結晶群(20種ある)に属する物質がこの現象を示し、分極の程度は加わる外力の大きさに比例する。(※低温石英はピエゾ効果を示すが、対称性の高い高温石英は示さない。言い換えると

573℃以上の温度で水晶は圧電性を失う。 補記3 cf. No.941)

ピエゾ効果を最初に実証したのはパリのジャック・キュリーとピエール・キュリー(1859-1906)の兄弟で、1880年のことである。彼らはトルマリン等の結晶を熱すると電位(静電分極)が生じる焦電気(パイロ電気)効果の研究から始めて、この現象に至った。(補記1)

翌年、ピエールの同僚のG.リップマンは逆効果の存在を示唆した。結晶に電位差を与えると、これに応じた変形(歪み)が生じるだろうと。同年、キュリー兄弟はこの効果をも実証した。変形量は与えた電位差に比例した。また電位の向きを替えると逆の変形(圧縮⇔引張)が起こった。

兄弟はさまざまな結晶の平板片を試験して、水晶とロッシェル塩とで特に圧電/逆圧電効果が強いことを知った。そして水晶板を使ったピエゾ電気計を発明している。後にピエールの妻マリー・キュリー(1867-1934)はウラン塩が周囲の空気を帯電させる性質を、この電気計と象限電位計とを組み合わせて精密に測定し、放射能が物理的な現象であることを明らかにする。彼女はこの研究で博士号を得た(1898年)。(cf.「蛍光鉱物&光る宝石」

p.122)

兄弟が試験した水晶板はX軸に垂直な面を大きく切り出したもので、後の水晶産業界がXカットと呼ぶタイプである(キュリー・カットとも呼ばれた)。X軸方向に外力を加えた。またY軸方向に長い角柱状にカットしたものを作り、Y軸方向に引張力をかけて、X軸に垂直な面に現れる電位を利用したのが上述の電気計である。

その後しばらく圧電効果を活用した産業技術は現れなかったが、1910年代になって、ピエール・キュリーの教え子で、マリーとも縁の深かった

ポール・ランジュバン(1872-1946)が、圧電効果を利用した超音波受信装置を、ついで逆圧電効果を利用した超音波発信装置を開発した。

当時は 1912年のタイタニック号沈没事故を契機に水深探査技術の要請が高まり、一次大戦(1914-1918)が勃発するとドイツ潜水艦の探知が国家的な課題となっていた。フランス政府は同盟国ロシアの技術者M.C.チェロウスキーの提案する超音波を利用した音響探知システムの開発を、パリ大学のランジュバンに打診した。資金提供を受けたランジュバンは

1915年に研究チームを発足させ、ほどなくR.W.ボイルらイギリスの研究者たちとも協力するようになった。

チームは初め、真鍮板と雲母片の間にカーボン顆粒を詰めたコンデンサ(シンギング・コンデンサと呼ばれた)に、海軍から貸与されたポールセン・アーク式高周波駆動電源を組み合わせて強力な超音波発生装置を構成した。受信装置にはカーボン・マイクをパラボラ集音器に取り付けて使用した。超音波による水中探査は実現可能との感触が得られたが、実用上の難点がいくつかあり、やがて水晶板を使った装置の開発に進んだ。

回顧談によると、ランジュバンはキュリー兄弟が研究に使ったXカット板の一つを求めて、これを台上に固定し、取り付けた電極を無線受信機に接続してみたという。そうして水晶板の前に時計を置くと、スピーカーからチクタク音を聞くことが出来た。微弱な音圧変動を受けた水晶板は圧電効果によって電流を発生させていたのだった。活気づいたチームは数日のうちに水晶を圧電素子にした超音波受信機の試作を始めた。

ほどなくランジュバンは、かつてキュリー兄弟の依頼で水晶板を提供した光学器材業者のイワン・ワーレインを説きつけて、彼の店のショーウィンドウに飾ってあった

25cmサイズの巨大水晶から 10cmx 10cmのXカット板を切り出させた。水晶の挙動が可聴域の音波と超音波とで異なる懸念があったが、実験してみると振動子は

100kHz

レベルの超音波でも依然高い感度を示すことが分かった。電流増幅には海軍が暗号無線機に採用したばかりの三極真空管が利用出来た。1917年の春だった。

一方、発信装置の開発には少し時間がかかった。最初の実験では水晶板を振動させて、十分な強度の超音波を作ることが出来なかった。しかし水晶板を固有振動数に近い周波数で駆動すれば、共振によって格段に強い出力が得られることが分かった。

今日知られるところでは、水晶中の振動(縦波)の音速は約5,740m/sである(Xカット/X軸方向)。一次共振は平板の厚みが半波長に相当する周波数で起こるから、例えば100kHz

の超音波を共振によって発生させるには 5,740,000(mm/s)/100,000(回/s)

/2 (半波長分) = 28.7mm

厚さの板を使えばいいわけである。

一方、水中での音速は約1,500m/s (25℃前後)であり、100kHz

の音波の波長は 15mmとなる。指向性の強いビームを水中に発信するには音源の直径を少なくとも

5波長以上にとることが望ましく、振動子サイズは径75mm以上が求められる。

当時、こうした数値は既知でなく、チームは実験によって必要条件を評価していった。彼らはまず

150kHzの超音波の出力に成功したが、この周波数帯の波は水中で比較的減衰しやすく、長距離の探査には向かない。ランジュバンは

3,000m先に潜む潜水艦の探知を想定して 40kHz

帯で駆動する振動子を製作することにしたが、そのためには約63mm厚さの水晶が必要だと見積もった(※上記数値での計算とは異なり、音速5,000m/sでの半波長に相当)。また十分な指向性を得るために径260mmの振動面を計画した。が、そんな大きさのムクの水晶が手に入るとは思われなかった。

代りに 5mm厚の薄い水晶板を、28.7mm厚の鋼板2枚で挟み込んで接着した複合振動子を使うことにした。水晶板は一枚板でなく、多数のモザイク片を敷き並べて貼り合わせ、面積を確保した。鋼板中の音速(縦波

5,900m/s)は水晶中の音速に近く(音響インピーダンスも比較的近く)、振動子は一体となって所期の周波数帯で共振した(※計算すると約

47kHzになるが。補記2)。高周波電源はアーク式でなく、周波数の調整が可能な真空管式発振回路が用いられた。

ちなみに良質の水晶の入手には皆が血眼で探し回った末に、ある海軍士官がボルドーにあるシャンデリア業者を見つけてきた。その倉庫には天然水晶が、まるで石炭のように無造作に積み上げられて山をなしていた。(実験は南フランスのトゥーロンの海軍基地で行われていた。)

cf. No.22

煙水晶

こうして水晶板を使った超音波パルス・エコー(受発信共用)装置の量産に目途が立ち、1918年には英仏の艦船に探知システムを搭載し運用する計画が立てられた。しかし実現する前に終戦を迎えた。

戦後、ランジュバンはこの技術を進めて商業用の水深測量装置を開発し、特許を取得した。1920年である。20年代の終わりには多くの外洋貨物船や旅客船に搭載されるようになっていた。圧電性/逆圧電性を使った水晶振動子が実用化された事始めである。軍用の対潜水艦音響ソナーの配備は二次大戦で実現した。

余談だが、ランジュバンは特許収入の一部が、ジャック・キュリーと、故ピエール・キュリーの(マリーの)娘イレーヌとエヴァに入るよう計らったそうだ。

話を座標系に戻そう。水晶には結晶構造に基づく対掌性があるが、我々鉱物愛好家は左手水晶でも右手水晶でも同じ座標系を用いて結晶面の配置を語る。で、左手水晶について右手水晶と同じ配置で

X軸を設定すると、X軸に沿って圧力を加えたときの圧電性の向きは右手水晶と同じであろうか。

答は否である。

水晶の対掌性は結晶形(肩の微小面の配置)に現れ、また柱軸方向の旋光性に現れるが、圧電性にも現れる。上記の右手水晶の座標系図では、r面下の柱面を正面に見たとき、肩の小面は柱面の右側に現れ、一方X軸は柱面の左側の稜に向かって伸びて、この方向に(+)の電位が発生している。

対掌の(柱軸を通る平面で鏡面対称の)左手水晶では、r面下の柱面を正面に見たとき、柱面の右側の稜(肩の小面のない側)に(+)の電位がくる。従って下図の通り、X軸の正方向には(−)の電位が現れる。

ということは、肩の小面の出ていない結晶について対掌性を調べたいときの一法として、仮にどの錘面が

r面に相当するかが分かるとしたら、圧電性の観察によって左手か右手か判断することが可能と思しい。r面下の柱面の左側の稜にX軸方向の圧を加えたとき、(+)電位が現れれば右手、(−)電位となれば左手というわけ。

では、もし双晶していたらどうなるのか。それはまあ、項を改めて考えよう。⇒ No.981

今日、人工水晶を使った圧電素子や振動子はさまざまな電子製品の要として、なくてならない存在となっている。これらの素子は目的に応じて最適な結晶方位に切り出すことが肝心で、水晶産業界では

XYZ直交座標系による基準軸を規格で定め、標準化している。

下図は米国のIEEE(米国電気電子学会)の標準で、左右水晶とも同じ座標軸(右手直交系)を用いる。X軸の正方向は右手水晶で肩の小面が現れる側にとる。圧縮応力が働く時に(−)電位を生じる向きである。左手水晶では(+)の電位を生じる。

X軸の向きは鉱物学で面指数を記述する a軸と逆向きになる。Z軸は柱軸(c軸)に一致する。なお錘面の呼び方は

R面及び r面となっているが、我々愛好家の言う r面及び z面に相当する。

日本の工業規格は海外と異なり、圧縮応力がかかった時に正の電位の現れる方向をX軸の正方向とする。そして左右水晶の対掌性に鑑みて座標系を対掌に設定して、右手水晶では右手直交系、左手水晶では左手直交系を用いる。下図は人工水晶の JIS規格 C6704:(2017年)に示されたもの。

日本と米国の産業規格の違いは、人工水晶を加工する際の便宜に対する考え方が両国民で違っていることの反映といえる。

なお、各軸の通名として X軸は電気軸、Y軸は機械軸、Z軸は光軸と呼ばれる。今日利用される水晶振動子は、Y軸に垂直な面を切り出したYカット板を、X軸回りに回転させた配置になったものが多い。

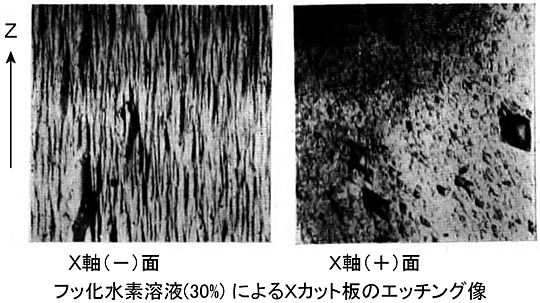

最後になるが、Xカットの水晶板をフッ酸でエッチングすると、蝕像の形は表と裏とで異なり、裏面(圧縮した時(−)電位が現れる面)はマイナス記号を連想させる線状模様を示す。日本の座標系のとり方ではこの面がつねに X軸のマイナス側になるので、「記憶にも甚だ便利」だと東工大の古賀逸策博士(1899-1982)は述べた(1938年)。博士は 「あまり感心しない」「甚だ迷惑な」 国際規格に安易に追従しないよう主張した人である。

補記1:焦電気効果は 18世紀の初めに、電気石(トルマリン)を熱すると灰や紙片を引きつけることから発見された現象で、異極像晶族(9種ある)に特徴的な性質。cf.

No.168

焦電気効果を示す結晶は、ふつう、圧電気効果をも示す。

補記2:異方性の水晶はカットする結晶方位によって振動モードが異なり、厚みに対する共振周波数も異なる。Xカットは引張/圧縮タイプの変形によって生じる縦波振動(厚み振動)で共振する。

f = k/t (共振周波数=周波数定数/厚み)の関係で示される

k値は Xカットでは約 2.86MHz・mmで (1mm厚さの素子は 2.86MHzで共振する)、40kHz の共振は厚み約

72mmのカット板で得られるはずである。

ちなみに周波数制御用に一般的に用いられる ATカットの振動は厚みすべりモードが支配的で、周波数定数は約

1.67MHz・mm(1mm厚さの素子は 1.67MHzで共振する)。

補記3:共振について言えば、高温水晶は Z軸に平行な Xカット(や Yカット)では逆圧電効果による共振を起こさない。が、45度前後傾けた カット板では厚みすべりモードの共振を生じると報告されている。