先年、仕事がらみ(?)でミャンマーの首都ヤンゴンを訪れた。

いうまでもなくミャンマーは、昔我々がビルマと呼んでいた国で、昭和45年の大阪万国博覧会ではビルマ館を出展し、さらに昔「ビルマの竪琴」の水島上等兵が、川床の砂礫の中から大粒の透き通った真紅のルビーを拾い上げた、あの国である。cf.

No.717

仏教の信心篤い温和で美しい人たちが住み、光輝く仏塔と、森と湖と米作の田んぼと、ゆるやかに流れる川のある国である。一度行ったら、是非またもう一度行ってみたくなるような、たおやかな心休まる土地である。

今回の私たちの訪問は、現地日系企業の視察が目的だったが、タイやマレーシアと比べるとミャンマーは未開の地に等しく、進出している企業はほんの数えるほどしかなかった。だがそれにはやむをえない建国の事情があって、この国は60年代にネウィン率いる軍事クーデターが成立して以来の軍事(社会主義)国家であり、長らく外国人の活動はさまざまな面で制限を受けてきたのである。

例えば通貨にしても、二重為替相場が今も維持されており、自国の通貨の価値を国際市場とは無関係に一方的に決めてしまう。平たく言うと、国際的には1ドル120円の円相場を、我国では1ドル60円でしか受け入れないと、日本政府が強引に主張するようなものだ。

ミャンマーの場合、観光旅行者は入国の際に、約3万円相当の日本円を強制両替させられる(現地企業関係者は免除)

。 相場はドル建てが基本で、1ドル5チャットである。ところが、一歩空港を出て、町中に入ると、相場は1ドル250チャットになる。これが実際のチャットの値打ちで、空港で3万円分あったはずのお金は、「理論上」あっという間に600円になってしまうのである。(これは建前の話で、実際にはいろんな手だてがあり、旅行者が必ず憂き目を見るというわけではない。)

こうした矛盾(過大評価)は政府でもよくわかっており、市場開放政策を採り始めた93年からは、外貨兌換券「FEC」制度を導入し、外国人旅行者は直接チャットにではなく、FECに両替できるようになった。これはミャンマー国内でのみ通用する、ドルと等価の証券で、旅行者は滞在中、実勢レートで換算したドル建て価格の支払いに、FECを用いることができる(市場などではチャットだけでなく、ドルも通用する)。ただFECは、公定レートと実勢レートの差をさらに拡大させる原因ともなっており、建前を守るためとはいえ、政府にとっては苦肉の策に違いない。同じ議論が、海外からの投資についても言え、現地企業との合弁などを難しくしている。

また海外への送金が非常に面倒である。つまりミャンマー国内で実質1万円分のチャットを稼いで、それを国外へ持ち出そうとすると、公定レートに従って50万円に化けるのか、というとそうはならないということである。そんなことを許したら、この国は今ごろ破産しているだろう。両替してくれる海外銀行もありそうにない。このあたりが海外企業が進出しない原因のひとつらしい。

私たちは、日本からの進出企業の草分け、K社さんのお世話になった。彼らの話では、この2,3年でずいぶんと政治経済事情がよくなったということである。中国の開放政策、ベトナムのドイモイ主義と同じように、ミャンマーも近年方向転換を進めており、国を豊かにしていくには、やはり諸外国の資力を取り入れたいという気持ちがあるらしい。ただ、必ずしも工業的発展を目指しているわけではなく、今のところ、海外旅行者を招く観光に力を入れている。長い間、日本人には遠い国であったが、近年急速にその距離が縮まってきた。日本政府は、98年、10年ぶりにヤンゴン国際空港の補修工事に対する円借款を再開した。99年現在、関西空港からヤンゴンへは直行便が就航しており、日本人が気軽に観光に出かけられるようになっている。アウンサンスーチー女史と政府の折り合いの悪さだけがクローズアップされて伝わってくるので、統制国家のイメージが強いが、ここ数年来、着実な変化が起こっているということを強調しておきたい。

ミャンマーは複数民族国家で、山地を中心にいくつもの少数民族が定住している。久しく内乱が続き、外国人が(政府も)足を踏み入れられない地域がいくつもあったが、カレン族を除いてほぼすべての民族が政府に帰順し、つい昨年から国内の往来が自由になったという(画期的なことだそうだ)。

また通貨相場についても、長年にわたってブラックマーケット(実際にはこちらが、デファクトスタンダード、事実上の標準であった)が主導してきた市場を、政府が追認する形で公のものとしたことによって、かつての闇の商人(というと何やら悪役のようだが、実際には地方の豪商といった人たち)が表立って、適正な相場で商業活動を進められるようになり、国内通商の便宜がぐんと向上した。

さて、ひすいの話だ。

ここまでミャンマーの政治経済事情を記してきたのは伏線である。

宝石の産地情報というものは多かれ少なかれ、謎と誤謬を含んでいる。元来、一般にはあまり情報が伝わってこないものだし、誇張されたり、神秘的な色合いを添えて語られるきらいもある。とりわけひすいの産地にはその傾向が強い。

この国のひすいの採集は、奥地の少数民族によって行われてきたため、なかなか実態が知られなかった。ひすいの輸出は、クーデター以降、国家が一手に引き受けているが、実際は、ブラックマーケットによって流出する部分も多いようだ。また採集されたひすい(やルビー)は、かつての不帰順地域を通って首都に運ばれたため、いっそう流通に不明があった。ミャンマーが独立する以前、ルビーの採集はイギリス植民地政府の統制下にあったが、ひすい採集の利権は一切、現地華僑に委ねられていた。当時のもっとも大きな市場は中国にあり、産地で切り出された原石は、広東に集められ、年に1度だけ行われる売り立て市で捌かれた。そのため、ひすいの産地は中国奥地だと思われていた時代もあった。

現在は、ミャンマー政府が首都ヤンゴンで定期的に売り立てを行うようになったが、ひすい大卸し商の大半はやはり華僑によって占められており、入札に参加する業者は、香港、台湾、中国勢が圧倒的に多い。だから今でもひすいは中国でとれると思っている人が多いのではないだろうか。

とはいえ、ひと昔前に比べたらずいぶんと情報量が増え、ミャンマーひすいについて知られるようになってきたのも事実だ。とりあえず、聞こえてくる情報から本当らしい部分を記していこう。

ひすいは、北部のカチン州で採集される。

チンドウィン川を溯ったウル川上流はカチン高原と呼ばれ、その一帯、トーモー地域の山塊がひすいの源といわれている(現在トーモーでの産出はないようだが)。侵食によって削られた岩石が川に落ちて流され、流域の川底に堆積した地層の中から見出される。

マモン、パーカン、ロンキン、カンシイと、次第に奥地へ川を辿って採集地区がある。ひすいの眠る川は濁った泥川で、モンスーン地帯にあるため、雨季にはまったく交通が閉ざされるという。採集は毎年5月を中心としたほぼ2ヶ月間の乾季に限られる。(乾季の間−11月から5月−はずっと採っているという話もある。)

採集法が面白い。何しろ泥水の中を現地の人たち(カチン族)がひたすら素足で歩きまわる。彼らには独特の鋭い感覚があり、ひすいの上を歩くと、足の裏の感触でそれとわかるというのだ。ひすいがあると思われる場所に来ると立ち止まって、岸辺で待つ元締めに合図を送る。元締めはその場所に杭を打ってゆく。あとから大勢で掘っくり返す。首尾よく目印の地点からひすいが出れば、売価の一部が発見者に割り戻される約束だそうだ。過去には、ひすいが採れないうちは、食事だけが供され、日当は払われなかった。ひすい探索は、熟練を積んだ特定の人だけに出来る特技で、我々が現地に行っても、とうてい探し出せるものではないという(この話は、ホータンでの軟玉採集法によく似ている)。また、アプローチが可能であれば、山塊そのものを掘り崩して採集されることもあった。ひすいはボルダー状の大塊として産出し、古い鉱区は、何百という穴が穿たれて、まるで集中砲火を浴びた廃墟のような有様だという。

川底から上がったひすいの塊は、長い間水に浸かっていたため、表面に赤錆色の厚い皮をかぶっている。見た目は茶色い石くれである。この段階で、石の値打ちを推し量ることは至難の業だが、それでも、悪路を押し、大枚をはたいて買い付けに来る華僑が後を絶たなかった。割ってみて、中から最上質のロウカンひすいが出てくれば、莫大な利益が見込めるからだ。しかし、それは宝くじを買うようなもので、最上のひすいは滅多になく、財産をすってしまう人がほとんどだった。博打につきものの厳しい現実といえよう。また、マラリヤや棲息する獣や首狩り族のために、生還できる確率そのものが、相当低かった。

18世紀にミャンマーのひすいが再発見された頃、採集地区で採れたひすいは、カチン族や冒険的な中国人たちの手でジャングルを運ばれ、モガウンに集められた。ひすいは、やや高い値段で売買された。ただし税関(土地の領主)への申告価格は、実勢価格を大きく下回って行われるのが常だったという。当時、中国人の多くは、ここでひすいを手に入れた。彼らは、ろばの背にひすいをくくりつけ、雲南への険しい峡谷を命を賭けて踏破するのだった。19世紀の半ばになると、輸送環境はかなり改善された。マンダレーに大きな集散地が作られたからだ。ここからひすいは船で広東に運ばれた(そして上海や北京へ)。マンダレーでは、それなりの値段で取り引きが行われた。途中いくつもの税関と仲介業者を通ってくるからだ。それでも、モガウンからマンダレーへの危険な道のりを行かずにすめば、生きて帰れる可能性は高いというものだ。品質も、ある程度の見極めがつけられていた。とはいえ、ギャンブル性がなくなったわけではなく、ひすいの売買には常に投機がつきものであった。皮をかむっていれば、もちろんのこと、半透明の石であるひすいは、割ったところで、必ずしも全体の質が判別できるとは限らなかったからである。華僑特有の勝負っ気もあった。もっとも利益の大きいのは、原石を丸ごと買って捌く(もっともリスクの大きい)商売であり、熟練した目利きの商人は、きたない皮をかぶった外観を見、手にとってみただけで、その石の値打ちを正しく認識出来るものと考えられていた。それに、税関の目を眩ますには、皮をかぶっている方が、断然都合が良かった。また、ひすいは、磨き、加工して値打ちの出るものだから、できれば、まるまる原石のまま買って、質のよい部分を無駄無く利用したいという事情もあった。そのため、通常はある程度の大きさ以下には割られなかった。そして、表面の皮を少し削って、中を見せただけのものが売られた(今でも売られている)。買い手はその小さな窓から、石の中心に隠れた部分を推測するわけである。見分けるこつがあるのかもしれないが、筆者は知らない。教えてもらったことはあるが、確かめたことがないのでなんともいえない。

63年に軍事政権が成立して以来、外国人の奥地への立ち入りは長い間禁じられていたため、ヤンゴンで開かれる政府主催のひすいの入札が、流通の最前線となった。ヤンゴンでもっとも古く、格式があるといわれるインヤレイク・ホテルは、かつてのソ連軍宿舎を改造した建物だが、緑深い森に囲まれたインヤ湖畔にあり、毎年入札の会場として親しまれた。93年に新たにエンポリウム(直訳すると「大市場」)が建設されて、お役御免となったが、K社の方が言うには、ホテルの中の宝石店は、今でもヤンゴンで一番よいという。ただし、良質のものを安く買いたければ、マンダレーやさらに奥地に行って直接買い付けたほうがいいそうで、ヤンゴンとマンダレーの間でさえ、値段の開きは何倍もあるという。自分の眼力に自信があれば、お宝ものの掘り出しに行くのも悪くない。

ルビーの産地モゴックなども、4,5年前までは民族内紛のため、外国人の立ち入りが認められなかったが、今は奥地まで行けるようだ。

因みに、ひすいの入札はなぜ年1回なのか。それは売買のギャンブル性に理由がある。ひすいはロットに分けられ、一山いくらで値段が付けられるが、中には高い値段を払ったのに、割ってみれば質が悪い石ばっかりだったということは、大いにありうる。しかし、そういうことが続けば、その年に採れたひすいは、以後買い手がつかない可能性が高い。そこで、年に1回だけ市を開いて、期間中にすべて売り切ってしまうのである。だから、業者に聞けば、今年のロットは質が良くて得したとか、うはうはとかいうコメントが聞けるはずだ。

ただ、こうした華僑らしい思惑は、ミャンマー政府の事情によって最近変化してきたとのことで、以前は鉱山省が主催して年一回、2月にオークションを行っていたのが、現在では専売公社の運営に変わり、2月と11月の年2回、オークションが開かれているという。日本人の参加は20名くらいだそうで、公社からの招待状が参加ライセンスがわりであるという。このオークションは政府の重要な外貨収入であり、年2回に増やして外国人の訪問しやすい時期を加えたのではないかとK社の方はおっしゃる。11月はミャンマーはベストシーズンなのである。

また、このオークションに出されるひすいは、すべて切断され、切断面の質によって、グレードがつけられたものである。それでも、ひすい売買が、非常にリスクの高いものとみなされているのは、上述の通りである。

さて、以上は聞いた話、本で読んだ話をまとめたのだが、ヤンゴンでの筆者の体験も書いておこう。

実は筆者が一番感動したのは、土産物屋さんで「ひすい」を売っていたことであった。こう書くと、当たり前だと思われるかもしれないし、実際そうなのかもしれないが、筆者にはそうは思えなかったのだ。というのも、近年東南アジアの国をいくつか回る機会があったのだが、土産物屋で、本物のひすいをみることはほとんどなく、たいていは、軟玉、あるいは碧玉ばかりであった。ひすいがあっても、どうも鮮やかすぎて染色が疑われたりした。時にはきついエメラルド色の練り物もあった。ミャンマーへはバンコクを経由して入ったのだが、タイの首都にしてアジアの中心でもある大都会でさえ、専門店は別として、そこらの土産物屋さんでひすいを眼にすることなどなかった。それが、一歩ミャンマーへ入ると、目にする石、すべてこれ「ひすい」なのだった。質の善し悪しはともかくも、「ひすい」である。ガイドさん(ミャンマーの方)に言わせると、染めてるものもある、というが、それでもひすいには違いない。あるところにはあるものだと、感心するとともに、なぜこんなに大量にあるのに、国外へ出ると、ばったり見かけなくなるのか不思議でならなかった。

半日、自由時間が出来たので、ガイドさんに頼んで、ひすいを安く(ヤンゴンで)買えるところに連れてって下さいとお願いした。

「あなたは、本物と偽ものの見分けがつきますか?」と聞くので、「もちろん」と答えた。(もちろん、見分けなどつかない。)

そうしたら連れていってくれたのは、ヤンゴンで一番大きな市場、ボジョー・アウンサン市場だった。2,30年前の日本の公設市場みたいなところで、ブリキを貼った暗い大屋根の下に、箱型の木枠で囲った小さな店が、無数に軒を並べている。手前は胸の高さくらいの陳列棚になっていて、

後方には市場の床面よりやや高くなった座敷があり、店の人が座ったり、寝転んだり、食事をしたりしている。天井は2.5mくらいの高さに簡単な屋根がついている。巨人の住処のような市場の大屋根の下に、人間サイズの小屋根があるといった風情。生活臭たっぷりで、もしかしたら、夜もここで寝ていやいないか、と思わせる。市場だから、雑貨、家具、乾物、土産物、衣類などいろいろなものを扱う店があるが、やたらに眼につくのは、ひすい細工を売る店だった。3,4軒に一軒はひすい屋ではないかというくらい多かった。見ていると、一応全部本物のひすいらしかった。

前の日に行った政府公認の土産店の品物と比べると、質は落ちるが値段はさらに安く、一個何百円という単位だった。

ガイドさんに、ひすいだらけですね、と言うと、その辺に売ってるのは良くないから買うな、との仰せ。よくわからないが、どうも華僑がやってる店では買うなということらしい。あなた見分けつきますか?

と念を押すので、イエスと答えたものの、おとなしく従う。

やがて1軒の小さな店に案内された。ガイドさんの知り合いらしい。もちろんミャンマー人がやっている。だが、ひすいを扱う店ではないようで、細工ものは並べていない。ガイドさんが、この人は本物のひすいを買いたがっているとか、業者だとか、紹介する。店の人がじろりと筆者を見た。眼に迫力があって、たじろぐ。奥の壁際においた引き出しを開けて2個の石を出してきた。手のひらに乗るほどのおにぎり形のひすいだった。川底から拾ったらしく、丸みを帯びて角がない。茶色い皮をかぶっている。5x30ミリ程度表面を削っている。窓は深い緑色だった。なるほど、こんな人がこうして隠れた商売をやっているのか、と感心し、礼を言って店をあとにしたものである。

市場の二階には、宝石や金の延べ板を扱う店が並んでいた。ミャンマーのもうひとつの名産品、ルビーがあふれていた。非常に美しい青色透明のサファイヤを見つけた。モゴックで採れたという。ミャンマーのサファイヤは、産出量は少ないが大粒で美しいものが知られていて、カシミール産に次ぐ評価が与えられている。淡いピンクに近い色の大粒のルビーがあった。これもモゴックで採れたそうだ。ルビーは世界最高の品質だ。ある店で立ち止まって眺めていると、これはどうだといって、暗い紫がかったなんとも濃い赤のルビーを勧められた。

「ピジョンブラッドです。なぜか日本人にはとても人気があるんです。先週も女の子がピジョンブラッドの石を買っていきました」とかいう。そんなに日本人がくるのかと、妙に感心した。

ドルの持ち合わせが少なく、結局大した買い物が出来なかったので、いつか大金を握ってまた訪れたいものだと思う。いや、どうせなら、もっと奥地まで足を伸ばそうか?

話のついでだから、ほかの産地についても少し触れておこう。

ひすい(硬玉)の産地は、事実上ミャンマーに限られているといっても過言ではない。ただし、商業ベースで宝石市場に供給されている産地としてみればであって、ほかの地域で全く産出の記録がないわけではない。日本でも糸魚川を代表として、いくつかの産地が知られている(宝石質に限らなければ)。

またヨーロッパ人は、ダイヤやルビーほどひすいに熱狂しないので、ひすい文化圏からはずれていると思われるのだが、スイスの水辺杭上住居やケルト民族など、先史時代の遺跡から硬玉と軟玉の彫刻物が発見されており、かつては玉文化が存在していたようだ。

長らく産地は謎であったが、米国のクンツ博士が、ドイツのハルツ山脈中に軟玉の産地を発見した。硬玉の方は、よくわからない。

数年前、ドイツのミュンヘンを訪れた時に博物館の前を通りかかり、ひすい展を開催していたので見学した覚えがある。たまたま道(博物館が並ぶ公園通り)を歩いていたら、路傍に直径1メートル程度の岩塊がごろりと置いてあるのに気がついた。なんかひすいみたいだなあと思ってよく見ると、やはりひすいのように見える。ふと顔をあげるとそこが鉱物博物館だった。大岩はミャンマー産のひすいと札があった。 うろ覚えだが、展示物はほとんど東洋の細工物だったように思う。東洋の芸術とか、キャッチコピーがあった。特別展示をするくらいだから、ドイツ人もひすいの美しさを理解しているのだ。

97年刊行のDANA'S NEW MINERALOGY(8th edition) では、硬玉の産地として、ミャンマー、日本、グアテマラ(モタグア谷)に加え、カリフォルニア(結晶)、トルコ、パキスタン、中国(新疆ウィグル)などが挙げられている。

カリフォルニア産のひすいは、日本の鉱物業者が扱っているのを見たことがある。肉眼で見える結晶というのはとても珍しいのだが、白色で透明感のない塊に、1センチ程度の柱状結晶が密生しているもので、きれいというようなものではなかった。

-99.2.16-

補記:ルビーの伝承に関するテキスト

ギャラリー No.708〜718。

ヒスイに関するテキスト ギャラリー No.909〜927 ほか鉱物記に

ひすいの話1〜6

玉の散策路

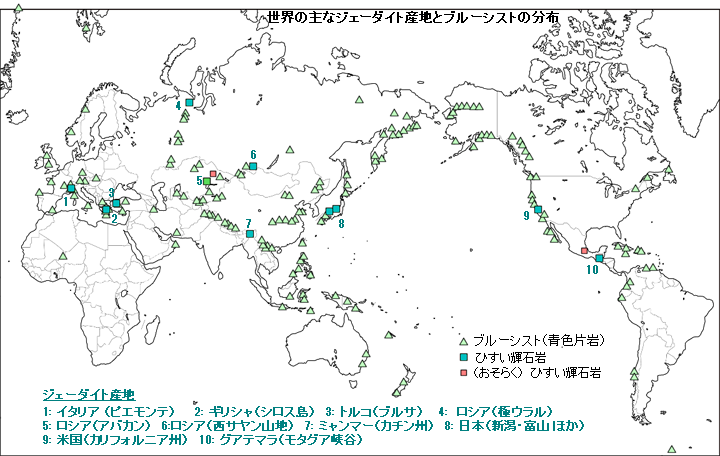

世界のひすい輝石産地の分布地図↓