| 991.人工水晶 Synthetic Quartz |

さまざまな原料物質を合わせて、なんらかの処理(混合・加熱・化学反応・分離等)を経ると、別の物質を錬成することが出来る、あるいは純粋なものを得ることが出来る、というのは人類のおそらく有史以前からの知恵だが、西洋の近代化学はその目的に至る精度を著しく高めた。

宝石の分野では 1891年にフランスのベルヌーイが火炎溶融法でルビーの合成に成功したのが画期で、1904年に製法が公開されると続いて様々な宝石が合成されるようになった。cf.

No.711

原料とフラックス(融剤)を混合して、本来の融点より低い温度での溶融合成を可能したのがフラックス法で、ルビー、サファイヤ、エメラルドなどが作られている。

溶融原料の液面に種結晶を吊るして、液になじませてから回転させつつ引き上げて成長させてゆく引き上げ法(チョクラルスキー法)も溶融法の一種で、ルビー、サファイヤ、ペリドット、YAG(ダイアモネア)などが作られる。また工業用(半導体用)のシリコン単結晶製造もこの方法による。

これらに対して、原料を高圧高温の熱水溶液に溶かして、低度過飽和状態からゆっくり結晶を成長させる技法を熱水合成法(水熱法)という。自然環境での天然宝石の成長プロセスに擬えうるもので、天然産と区別しがたい宝石を作り出すことが出来る。ルビー、エメラルド、シトリン、アメシストなどが作られている。工業用の水晶単結晶の製造もこの方法による。

水晶を人造する試みは 19世紀半ばには始まり、1845年ドイツの

K.E.von

シャフトホイトルが、数気圧下で膠状シリカを水溶する水熱法によって、8日間かけて顕微鏡サイズの結晶を得ている。フランスでは

G.A. ドーブリーが 49年にフッ化物(or

塩化物)から酸化スズ(錫石)、酸化チタン(ルチル)等を作り出した後、57年に無水珪酸(石英)を得た。59年には高圧下でガラス管を腐食する熱水の作用により水晶の微小結晶が生じるのを見た。またセナルモンは

51年に膠状シリカに希塩酸を加えて

2-300℃に加熱して小片を得たといい、 78年には P.G.オートファイユが非晶質シリカ(石英ガラス)をタングステン酸ソーダと共に溶融させて

850℃以下の加熱で小片を得た。

巨視的な水晶を合成したのは 1905年、トリノのG.スペッチアが初めとみられ、水晶屑(ラスカ)と

2%の珪酸ソーダ溶液とを高圧容器(オートクレーブ)に入れて約

150気圧

340℃に加熱し、200日間かけて長さ14mm, 31gの水晶を育成した。

もっともこの頃まで人工水晶に特段の需要はなく、これらの試みは合成技術の実証に過ぎなかった。水晶は天然に夥しく存在し、貴石細工用にしても光学用にしても天然産で間に合っていた。価格も比較的安価だった。(とはいえ水晶資源の大半は多結晶体として存在し、単結晶は比較的まれといえる。)

キュリー兄弟が水晶の圧電性を発見したのは 1880年、圧電子の商業需要が興ったのは

1920年代以降だった。そして無線用発振子の需要が拡大したのは

1930年代だが、発振子に適した天然水晶(単結晶)はもともとかなり限られており、当初から安定供給には不安があった。 cf. No.979、 No.982

39年に二次大戦が始まると水晶は戦略物資となり、各国は確保に苦しんだ。米国は

41年にブラジルで水晶鉱山の大規模調査を行って産地を押さえ、戦中の不足をかろうじて免れたが、独・英・日等では払底した。ドイツの

R.ナッケン(1884-1962)は 40年に人工水晶の育成を政府に提言した。彼は

36年頃からスペッチアの研究をもとに工夫を進めており、早くからブラジル産資源の枯渇、戦時下の入手困難を察知していたらしい。しかし、ドイツ政府が国策として命を下したのは時すでに遅い

43-44年頃だった。

この時点でナッケンは、結晶質シリカ(水晶)よりも溶解度の高い(温度変化による溶解度差も大きい)非晶質シリカを原料にした水熱恒温合成法の基礎実験をほとんど終えていた。ナッケンは

42年から軍需工場となっていたシュランベルクの時計会社で急速合成の実験を続け、45年5月の降伏以前に発振子を切り出せる大きさの人工水晶育成に成功した。が、発振子が生産される前に戦争は終わった。

イギリスでは英ジェネラル・エレクトリック社(GEC)がケンブリッジ大と連携して 42年頃から研究が行われた。彼らはまた電気双晶(ドフィーネ双晶)を持つ天然水晶をいかにして単結晶化するかについても研究を行った。ケンブリッジのウースターらは戦後

46年にスペッチアの実験を再現して巨視的な人工水晶を得ている。

ナッケンの研究は戦後、米国に引き継がれて、工業化の実を結ぶ。

後に世界初の人工水晶専業メーカーを設立する C.B.ソーヤーは、米軍の要請で

45年にドイツを視察した。圧電性結晶に関心があった彼は、シュランベルクにナッケンを訪ねた。その報告がきっかけとなって軍は詳しい情報を収集し、育成技術の開発を推進することにしたという。実際、ミネソタ大、ワシントン大、ブラシュ開発社(C.B.ソーヤー、

D.R.ヘイル)、ベル研(A.ウォーカー、E.ビューラー)などの主要な研究は、いずれも陸軍通信隊(US

Army Signal Corps)の資金提供に拠って行われた。ブラッシュ社は

48年に、ベル研は 49年に最初の成果報告を上げている。

ブラッシュ社でははじめ比較的急速な結晶成長法を試み、錐面に平行な面を持つ r 板や 柱軸に垂直な面を持つ Z板を種として育成したが、Z板の成長はあまりに早くて空隙(巣)が目立った。結晶の成長速度には明瞭な異方性があった。 53年頃には r 板からの育成法をほぼ確立したが、大型の r 板種結晶が高価だったこともあって商業化されず、開発した技術の特許も取得しなかった。C.B.ソーヤーは 56年にソーヤー・リサーチ・プロダクツ社を設立し、蓄積されたノウハウを活用して商業化を実現した。

一方、46年以来開発を進めたベル研は、量産には水熱恒温法より水熱温度差法が向くと判断して、結晶質シリカ(水晶屑)を原料として数ケ月程度の時間をかけて成長させる手法を提示した。今日の人工水晶はほぼこの方法で育成されている。

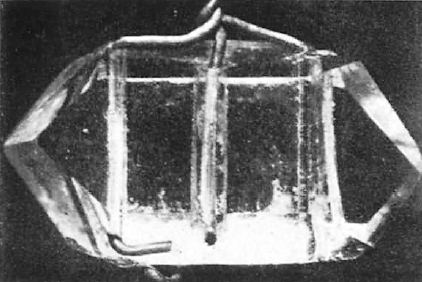

彼らは多くの実験を重ねて、オートクレーブの形や溶液の成分・濃度、温度・圧力条件、対流方法などの最適解を探った。高圧に耐えるオートクレーブの製造自体、ひとつの技術チャレンジだった。

50年代には温度差の制御にバッフル(有孔対流制御板)の利用を始め、成長部の温度を高精度で一定に保つことに成功した。ベル研の技術はウェスタン電気(WE)社によって工業化され、1959年マサチューセッツ州ノース・アンドーバーにパイロット工場が作られた。

こうして人工水晶の量産が始まり、70年代には産業デバイス用の水晶はほぼすべてが合成品になった。

人工水晶はふつう単結晶で双晶を含まず、もちろん不純物やキズを含まない、きわめて高品質のものが製造される。応じて、素材から切り出される発振子の歩留りも高い。

50年代はイギリス、フランス、日本など世界各国で人工水晶の合成研究が進められた。水晶発振子の需要は戦後も拡大の一途を辿ったので、この頃には適性のある天然水晶がはっきり不足していたのである。

イギリスのGEC/ケンブリッジ大の研究は、戦中はやはり水熱恒温法での急速成長を試みて困難につきあたっていたが、戦後、水熱温度差法にシフトして成功し(圧力

1,000気圧、育成温度 400/360℃)、その後、耐圧

2,000気圧のオートクレーブが製作されて、さまざまな条件での育成実験が行われた。

人工結晶が示す晶癖は種結晶の形によって大きく異なる。柱軸に垂直な面をもつ四角板種結晶(四辺は柱面(1100)、及び柱面に垂直な面(1120)を持つ)を用いると、柱面、錐面(r面、z面)、a面(1120)

= 種結晶の一辺を含む柱軸に平行な面、o面(1122)

=ξ面、及び肩の微傾斜面(

x面など h<=8の面:(h 1 h+1

1))が観察されると報告している。(補記2)

日本では 1952-53年頃から東北大や山梨大で研究が緒についた。山梨大では

51年頃から模造ダイヤモンドとして知られたチタニア(ルチル型酸化チタン)をベルヌーイ法で合成する研究が進められていたが、53年に宝石合成の目途がついた。折から米国での成功が報じられた人工水晶はその次の目標となった。山梨県は明治以来、水晶産業(宝石細工)の伝統を持ち、戦時中は東洋通信機の工場で水晶発振子を製造してもいた。地場産業の振興に相応しい開発テーマであった。もちろん米国の技術資料を参考にして始めたわけだが、細かいノウハウは当然分からず、オートクレーブを製造するための素材も技術もなかった。当初は試行錯誤の繰り返しで、工業化に至るまで数年を要した。

60年代に入るとソ連でも研究が始まった。後に中国も国産を始めた。

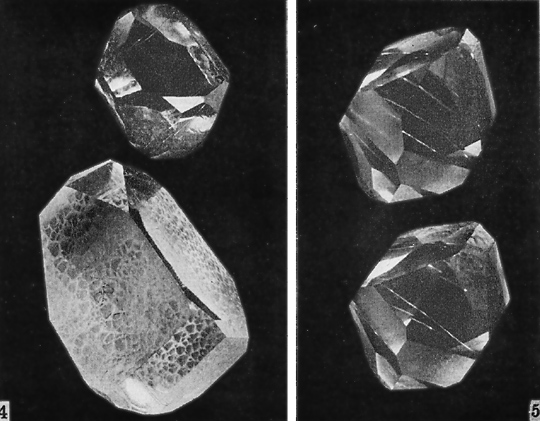

画像の標本はロシア(旧ソ連)産の人工水晶。モククワ郊外のアレクサンドロフにある科学アカデミーで研究・教材用に育成された標本といい、発振子用の一般的な棒状片とは形状が異なる。人工水晶はきわめて不純物の少ないものが育成出来るが、所期の不純物を意図的に加えた変わり水晶を作ることも出来る。このアカデミーでは宝石用のシトリン、アメシスト、アメトリンが合成されていたし、燐分を加えてピンク色の紅水晶も合成された。ちなみに堀博士はロシアの(宝石用)水晶合成技術は世界一だと評していた。本品はソ連崩壊後に外貨獲得のため量産された商品だそうだ。

天然にはない青色を呈する平板結晶を種に、柱軸方向に透明な水晶を育成したものと思しい。上面の広い部分は疑似

c面(Z面)(柱軸に垂直な面)に相当するが、丸みを帯びた背の低い微小錐面を主要素とする小丘(コブル)が波目のように集合した凹凸面である。周囲を錐面(産業界に言う

R面、r面:我々の言う r面、z面)や柱面(m面)が取り巻いている。

柱面で反射する光線を観察すると、柱軸に平行な成長線や傾斜した成長線が見える。天然水晶の柱面には普通柱軸に垂直な(錐面との間の稜に平行な)条線が認められるので、大分様子が違っている。錐面の成長がリードして生じた疑似面でなく、柱面として層成長したのだろう。

補記1:人工水晶の育成は一般に縦長のオートクレーブを用い、1,000-2,000気圧程度の圧力下、350-700℃程度の温度下で行われる。アルカリ水溶液を溶媒とし、オートクレーブの下部で原料の水晶屑(ラスカ)を溶かす。上部の温度は下部よりやや低く保たれ、溶液の対流と温度差による溶解度の低下を利用して、上部に配置した種結晶上で水晶を再結晶〜育成させるのである。育成期間は

3ケ月程度が普通(1ケ月〜半年)。その間、成長部での温度変動は±1℃程度に維持される。

水に溶かさず単に溶融した水晶は、冷却過程を経るとたいてい非晶質のまま固まってしまう(ガラス化する)。ベルヌーイ法(溶融法)で水晶を合成出来ない理由である。石英ガラスには圧電性がないので発振子として使えない。

今日、水晶デバイスは通信、AV、時計/PC、カーエレクトロニクス等、さまざまな分野に用途が拡がっている。日本製の人工水晶は高品質で、他国製の追随を許さないという。ちなみに米国は 21世紀に入った頃からほぼ輸入品を採用するようになって、国産していないそうだ。(生産量は日本、中国、ロシアが多い。)

補記2:現在の水晶産業界では、結晶軸を X-Y-Z座標系でとり、c面(0001)を Z面と呼ぶ(錐面のひとつ z面とは別)。 X軸に垂直な面は圧電性の正負によって +X面(2110)、-X面(1120) と呼んで区別する(成長速度も異なる)。上記、ウースターらの示した a面は +X面あるいは -X面に相当すると思しい。また o面(1122)は S面と呼んでいる。S面は鉱物愛好家のいう s面(1121)とは別の傾斜面(ξ面に相当)。