| 992.水晶(人工水晶2) Quartz Synthetic (USA製) |

No.991 人工水晶の続き。

二酸化珪素(石英)という物質は地球上に夥しく存在し、その結晶形たる水晶もけっして乏しくはない。しかし無線用の水晶発振子に用いうるほどの、純粋無傷で(経済的に)十分な大きさを持った天然単結晶は、金のわらじを履いて探さねばならないほど手に入れるのが難しかった、というのが

1930-50年代にかけての世界の状況だった。

人工水晶の合成は、そうした時代の要請に促されて開花した技術であり、ことは単に純粋な二酸化珪素を得るに留まらず、発振子グレードの高品質単結晶をいかにして経済的に作り出すかにかかっていた。

高品質を実現するための第一の原理は、再結晶法による石英の純化である。石英は高圧下でアルカリ水溶液に溶解されやすく、かつ温度が高くなるほどその傾向が強まる。そこで高温高圧の炭酸ナトリウム(ソーダ)水溶液や水酸化ナトリウム水溶液に非晶質ないし結晶質の石英を溶かしこんで飽和溶液とする。そして液温を下げて過飽和状態となる領域を設けると、そこに溶けきれなくなった珪酸分が析出してくる。こうして再結晶した石英は、溶解したもとの原料石英よりも一般に高純度のものが得られる。いわば精製するわけだ。

第二の原理は再結晶プロセスの適切なコントロールによって、構造欠陥のきわめて少ない単結晶を成長させうることである。うまくいけば。

例えば海の磯辺や塩湖の岸辺に白い塩がふいて現れる現象は、プロセスをコントロールせずに過飽和化した溶液から結晶が析出する一例だが、小さな結晶が無数に生じることが普通であり、これらはしばしば連なりあって不規則に積み上がった塊状をなす。すなわち多結晶集合体となりやすく、また大きな単結晶が育つことは少ない。高い過飽和状態で成長が進むからである。

このあたりの消息は No.956で、結晶の成長実験(再結晶)に絡めて述べたことだが、新たな結晶核が出現する状況(あるいは核が持続的に成長する状況)を極力避けて、すでに存在する結晶(種結晶)上でだけ析出〜成長が進むようコントロールする必要があるのだ。

一般に微小な結晶核は、単結晶であるより多結晶体として出現する方が安定的だと考えられている。多結晶体の核から成長する結晶は、仮に特定の単結晶部分が選択的に成長を遂げたとしても、多結晶の領域を含みがちであろう。単結晶体として出現した核が成長する時は単結晶の状態を維持すると考えられるが、その過程で別の結晶核が出現して付着すれば、やはり結晶構造が乱れるだろう。

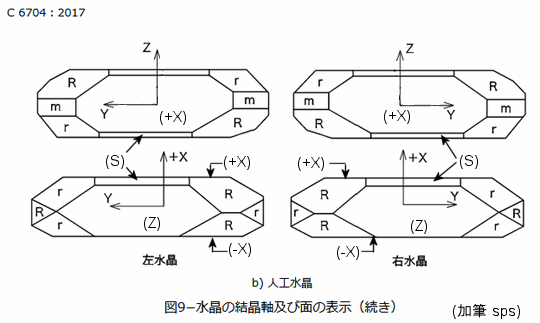

ことに水晶では対掌関係にある二つの構造(右水晶と左水晶)が等確率で生じると考えられるから、結晶核は出現した時点ですでに左右水晶の複合体である可能性が高い。そして成長中の単結晶上に付着すると、電気双晶(ドフィーネ双晶)や機械双晶(ブラジル双晶)の領域を易々と導入するだろう。

結局、発振子用の人工水晶の育成は、こうした多結晶化、対掌体混合の機会排除、またインクルージョンや転位を含む構造欠陥を生じさせないための戦いであるといえる。

そのために、種結晶にはきわめて構造欠陥の少ない、左右いずれかの構造を持つ単結晶を用意して(普通は右水晶を用いる)、溶液中に吊るし、成長の間、過飽和度の低い状態を安定的に維持することが肝要となる。うまくいけば、右水晶の種からは右水晶だけが生じる。うまくいかなければ…もちろん左水晶の領域が入り混じってくる。種結晶が持つ構造欠陥は、消滅せずに成長領域へ引き継がれてゆく。晶出領域の温度変化が1℃を超えるだけで結晶の秩序が乱れ、ドフィーネ双晶が生じるとの報告がある。

人工水晶の品質は生産効率とオフセットの関係にあり、ゆっくりと時間をかけて成長させるほど高品質のものを得やすい。しかし時間をかけ過ぎてはコストが合わない。普通は十分な大きさのものを

1-3ケ月程度かけて育成する。成長速度には異方性があり Z軸方向の成長が速いが、この速度を

0.5mm/日程度に留めると、よい結果に結びつく。溶解する原料の屑水晶(ラスカ)の品質も重要で、一般にブラジル産のラスカが良質とされている。

ともあれ、産業界は 1950年代にはそれなりの品質の人工水晶の合成に成功した。しかし最高品質の天然水晶並み、あるいはこれを上回る鋭い発振性と均質性を具えた人工水晶が登場するのは

70-80年代以降のことになる。言うまでもないが日本製である(日本メーカーの量産体制が整ったのは

1980年頃)。

成長する結晶の形は、種結晶の形状に大いに左右される。初期の報告には、種結晶の形のまま成長するため

r板(錐面に平行な広い面を持つ)からは

r板の、 ATカット板からは ATカットの方位・形状のものが得られるので、天然水晶と比べて切り出し工程が簡素化出来て経済的だと述べたものがある。

ただしこれは比較的早期に成長を停めて利用するからであって、長く成長を進めてゆけばやがて天然水晶に近い形に変化してゆくと考えられる。

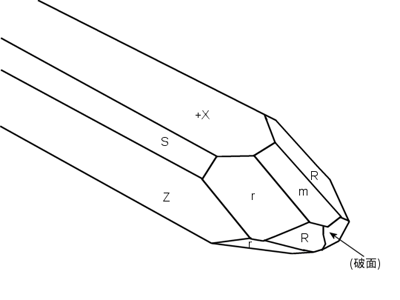

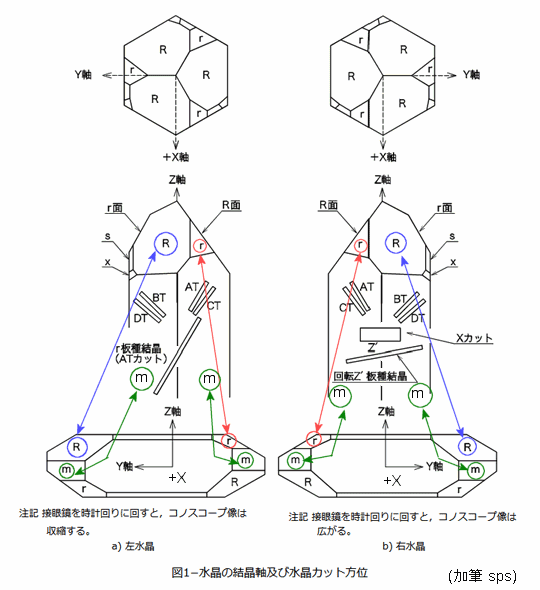

歴史的によく生産されてきたのは Y軸方向に長い Y棒(Yバー)と呼ばれる棒状片で、下図のような形状を持っている。近年は

X軸方向へもある程度幅を持った広いZ面を持つ形状に成長させることが多いそうで、これをZ板水晶と呼ぶ。

Y棒の種結晶は、 Z軸方向に垂直で Y軸方向に長く伸びた長方形の面(上下2面)をもった平板で、端面はX軸に垂直な2面と、Y軸に垂直な2面(m面相当)とで構成される。この種結晶を用いると Z軸:X軸:Y軸方向への成長速度比は、10:5:1

程度が典型で、言いかえると Z軸方向に分厚く成長し、X方向にもいくらか成長し、Y方向にはほとんど成長しない形状のもの、すなわち Y棒が得られるのである。

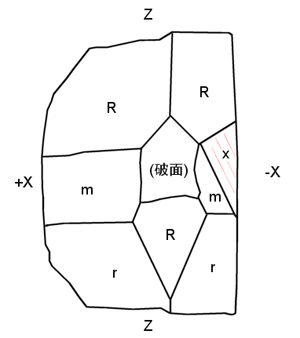

Y棒のY軸方向の端部には錐面(R,r)と、柱面(m)とが現れる。 種結晶の X軸に垂直な面は天然水晶には普通現れない面で、成長につれて擬似平面である

X面を生じる。いわゆる Xカットの面に相当し、 X軸のプラス側が正極性、マイナス側が負極性の圧電特性を持つ。両者は電気的性質が異なるため、+X面、-X面と呼んで区別する。上の標本画像に示すように外観(成長模様)が異なり、また腐食時の模様も異なる。cf.

No.979

(エッチング像)

YZ平面上に作図した結晶図(上段の図)では +X面の上下に帯状の面が現れているが、これも天然水晶には普通現れない面で、S面と呼ばれる(鉱物学にいうξクシー面相当)。S面もまた擬似平面で、溶液中のアルミ成分が多くなると、S面が広くなる傾向があると報告されている。アルミイオンの取り込みにより、この面の成長速度が相対的に遅くなるためらしい。S面の成長速度は

+X面よりも速い。

+X面は平坦性に乏しく、微視的には m面及び S面に相当する微斜面(ライザー)と、本来の

+X平面(トレッド)との 3面で構成されている。巨視的に見ると中央が盛り上がって成長する。

次の図は天然水晶と人工水晶(Y棒)との結晶面を比較したものである。図の天然水晶を縦に二分割して、左右に引離して間を繋ぐと人工水晶(Y棒ないし

Z板水晶)の形になるが、この時、中間部に人工水晶特有の

Z面、S面、(+/-)X面が現れるわけ。

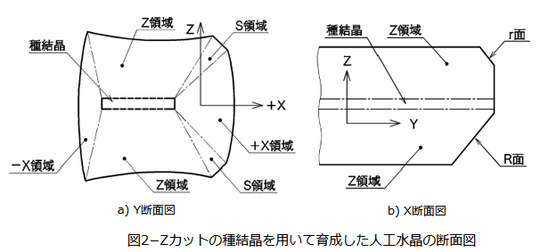

次の図は Y棒の種結晶(Zカット)と成長領域の分画を模式的に示している。図で分かるように、Z軸方向の成長厚さが厚く、次いで

X軸方向への成長が進む。種結晶を基準にすると、+X軸方向と -X軸方向とで成長厚さ(速度)が異なっている。Z,

+X,-Xの各面の断面は平坦でない。

Z軸方向に「Z領域」、X軸方向に「+X領域」及び「-X領域」と標識された成長分域が、また

+X軸側の両肩に 「S領域」と標識された成長分域が示されているが、それぞれの領域は各結晶面の性質の違いを継承して(擬似的に)層成長し、分域によって不純物の吸着度合い等が異なる。高品質の発振子を得るには分域を跨がずに切り出すことが望ましい。

ちなみに種水晶と成長領域との間はほぼ均質で連続しており、境界がないとみなせる。ただし上述のように成長分域を区分することが出来、特殊な検査を行えば転位の分布等から境界が判別できることもある。溶液から析出(成長)が起こるとき、種結晶の表面はいったんいくらか溶解を受けて減肉し、それから析出が始まるという。その程度のコントロールも品質管理ノウハウの一つらしい。

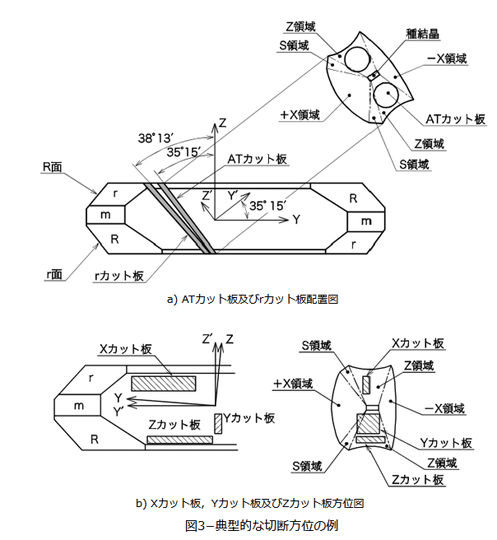

次の図は Y棒から ATカット、rカット板を切り出すときの概念図である(右水晶)。ATカットは常温付近で発振周波数の温度依存性が少ない安定した発振子で、もっともよく用いられる。cf.

No.980 (古賀カット)

図のようにY棒を

Z軸から 35°15'の角度でスライスしてゆくと、多数の AT板が効率よく得られる。同様に

Xカット、Yカット、Zカット板などにも加工する。いずれも Z領域を利用するのがベター(こういう材料取りをするには

Y棒より、広いZ領域を持つ Z板水晶が有利)。

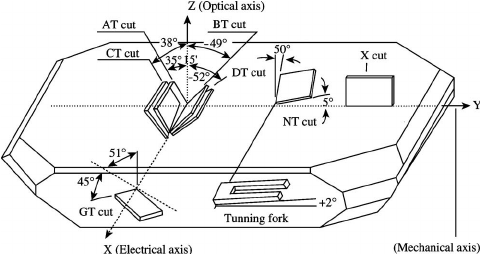

次の図は Z板水晶の形状と、各種カットの方位関係を概念的に示したものである。右手前にフォーク形のプレート(tunning

fork)が載っているが、これは音叉型と呼ばれる特殊な振動子で、1969年に諏訪精工舎が開発に成功し、クオーツ式腕時計の実用化に繋げた歴史がある。最初の音叉型振動子は

8.192kHzで発振する設計だったが、その後、周波数を上げることで小型化が進められた。73年には

32.768kHzで発振する振動子が実現し、現在まで標準的な時計用発振周波数となっている。さらに数年後にはフォトリソグラフィ技術を使った製造プロセスの採用によって、発振器サイズは数mm程度まで小型化された。

なお発振周波数は分周回路を通して半減を重ね、最終的に

1Hz (1回/秒)にして取り出して精確な時を刻む。

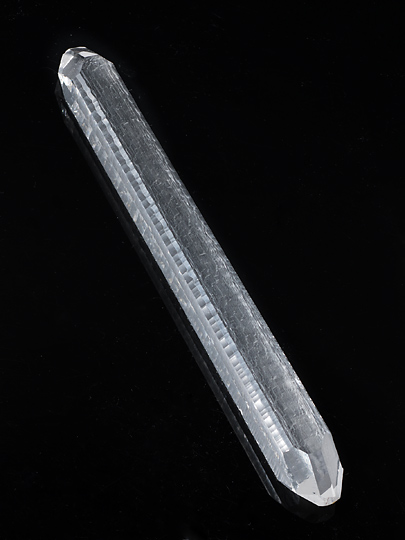

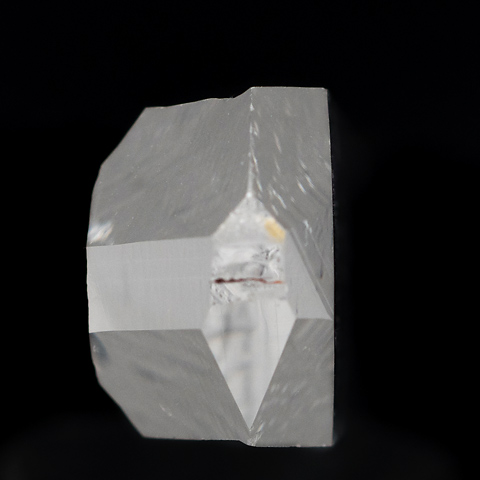

画像の標本は米国製のY棒である。成長途中でなにか不具合があったらしく、発振子に用いることが出来ずに標本として売り出されたものらしい。ラスカと一緒にオートクレーブに投じて再び原料化するより、標本にした方がいくらか利があったのだろう。30年ほど前に入手したが、B社のラベルには「カリフォルニア、USA」と記載されてある。

同様のY棒人工水晶の標本は、ベル研究所製として市場に出たものが多いが、これもその類かもしれない。

細長い端部にはどちらも破面があり、一方の破面には種水晶をワイヤで吊るした痕跡が残っている。

錐面(R,r)と柱面(m)は平坦性が高く滑らかである。結晶面で光を反射させると、錐面では渦巻き成長したらしい円弧上の成長線が見られ、柱面では直線状〜折れ線状の成長線が見られる。天然水晶の柱面はしばしば錐面との間の稜に平行な(柱軸に垂直な)条線を持つが、人工水晶の柱面には一般に多角形状の成長丘が生じているものだ(cf.

No.991)。

ちなみに天然水晶は塩化ナトリウム成分の多い溶液から晶出すると考えられているが、人造環境でもアルカリ溶液に塩化ナトリウム分を加えると、その比率が高くなるにつれ、多角形状の成長丘から天然産に似た条線的な成長へと傾向が変化すると報告されている。

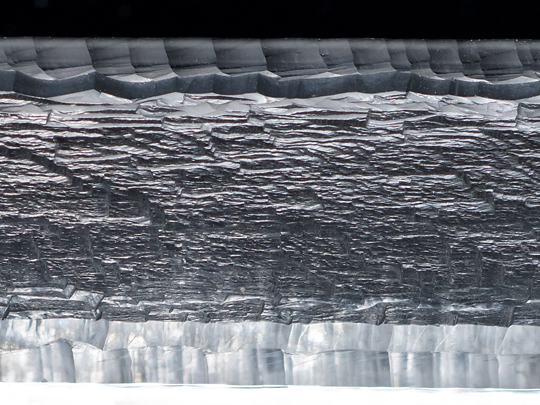

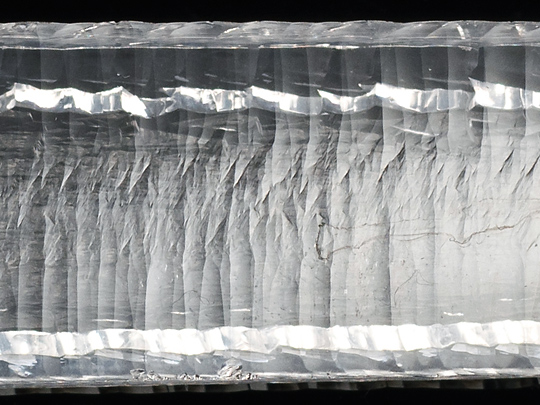

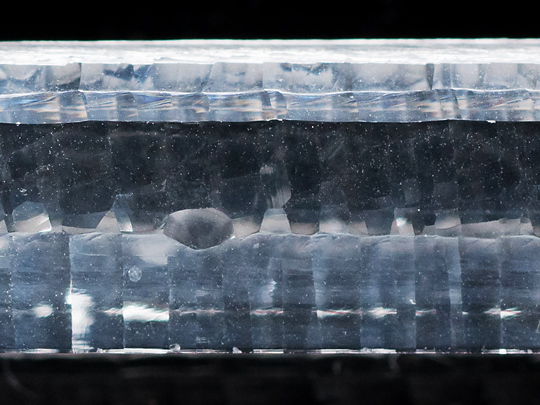

一方、人工水晶に特有の Z面、+X面、S面はいずれも凹凸面である。Z面はコブル状(玉石状)の成長痕が見られ、+X面には木肌を裂いたようなより細かな模様が発達している。S面は

Z面に似た粗さの模様を持つ。 -X面はかなり平坦性が高いが、光を反射させると、画像のように特徴的な成長模様が見られる。+X面とはかなり様相を違える。

この標本は片方の端部に 5つの錐面を持つ。R面(主錐面) 3ケ、r面(副錐面)

2ケ。そしてそれぞれ x面と思しい肩の傾斜面が、-X面側の柱面を斜めに切っている。傾斜した平行条線が認められるが、これらは

R面との間の稜線に対して角度を持っている(天然水晶で言えば、z面の方向に向かって並んでいる)。

補記:人工水晶中のブラジル双晶は、種結晶から継承するものと、成長中に生じるものとがあり、後者はふつう、付着したインクルージョンを起点として扇状に広がる。