水晶の双晶形式について の続き。

19世紀半ばには、今日2種に分けて知られる共軸式の透入双晶(ドフィーネ式、ブラジル式)が、また傾軸式の双晶としてガルデッド式(日本式)が、欧州の鉱物学者たちの間で認識されていたことを見た。

こうした形態の成立について、その後さまざまな議論が行われてゆくが、実際のところ、ドフィーネ式以外の双晶形態を示す標本は必ずしも研究者(やコレクター)の間に潤沢に流通していたわけではなかった。

例えばデクロワゾーは仏英の博物館標本に比較的自由にアクセス出来る立場にあったが(おそらく標本商への照会も行っただろう)、見出せた傾軸式標本の数は十指に満たなかった。

当時、特定の産地の水晶標本を調べて、新しい双晶形態が報告される例がいくつかあったが、後の人々がこれらの標本の同類を見出すことは概して困難だったようである。

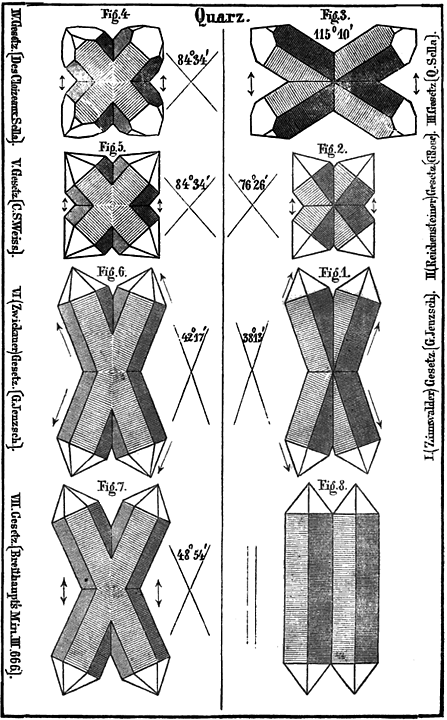

ドイツの地質鉱物学者、グスタフ・ユリウス・ジグムント・イェンシュ (Gustav Julius Sigmund Jenzsch)(1830-1877)は、フライベルク鉱山学校やライプチヒ、ベルリン、パリの大学で学問を修め、ドイツ中部のゴータで研究生活を送った人物である。1870年に「水晶の、柱軸が交差する規則的な癒着について」という論文を書いた。それまでに報告された傾軸式双晶の形式と彼自身が発見した新しい形式が紹介されている。

G.Jenzsch "Ueber die am Quarze vorkommenden

Gesetze regelmasiger Verwachsungen

mit gekreuzten Hauptaxen"(1870) より図版

左列上から、Fig.4.

第4式(デクロワゾー、セッラ)

Fig.5. 第5式(C.S.ワイス)

Fig.6. 第6式(ツヴィッカウ式)(G.イェンシュ)

Fig.7. 第7式(ブライトハウプト)

これらは一組の柱面が平行な関係

右列上から、Fig.3. 第3式(Q.セッラ)

Fig.2. 第2式(ライヘンシュタイン式)(G.ローゼ)

Fig.1. 第1式(チンワルド式)(G.イェンシュ)

これらは一組の柱面が向かい合う関係

いずれも透入式双晶の形で理想的に描かれている。

今日ではこれらの形式は透入双晶でなく接触双晶として扱って双晶面(or 接合面)を語るのが一般的で、柱軸間の交差角もその観点で記述される、と付言しておいて、それぞれについて略述する。

◆まず図5の第5式は 1829年に C.S.ワイスがフランスのドーフィネ産標本について報告した形式で、柱面の一つ(一組)同士が平行で、また錘面(r面)の二面同士も平行になる。デクロワゾーのモノグラムの図68に示されるものである。デクロワゾーはこのタイプの双晶がしばしば接合面で互いに分離しあう傾向があることを指摘している…とイェンシュは述べる。図68のように配置したとき、正面にくる個体の錐面はいずれも

r面である( r面かz面か判別出来ないものも含む)。

このタイプはドーフィネ産のほかに、シレジア地方シュライバーシャウや、ヴェストファーレンのハズレイ産が報告され、イェンシュも1856年にマイセン近くのミュンツィヒ産を報告していた。

◆図4の第4式は、実質的に第5式と同式だが、デクロワゾーのモノグラムの図69に示されるタイプをイェンシュは細分した。図69のように配置したとき、正面にくる錐面は一方の個体で

r面、他方の個体で z面の組み合わせになっている(ドフィーネ双晶的な配置)。

彼はデクロワゾーの書を最初の事例と見て(1855年)、またイタリアのクインティーノ・セッラ(1827-1884)がピエモンテ州トラヴェルセッラ産を報告した(1856年)ことから、「デクロワゾー・セッラ式」と呼んだ。柱軸間の傾斜角は約84.5度(84°34')。

ちなみにデクロワゾーの名は亜鉛と鉛のバナジウム酸塩

Descloizite

に残る。

Q.セッラはパリの鉱山学校に学んだ鉱山技師・鉱物学者・数学者で、フッ化マグネシウム鉱物の

Sellaite は彼に献名されたもの。彼は師であるH.H.セナルモンの薦めを受けて結晶学を専門とした。

第4式・第5式は今日併せてガルデット式(日本式)と呼ばれる。

◆図3の第3式はセッラに因む形式。セッラはトリノ王立博物館の所蔵標本を調べて、1856年に"Studii sulla Minelogia Sarda"(サルダの鉱物の研究)を報告したが、その中で不明産地の水晶に見られた特殊な傾軸式の複合形状を示した。上図では交角

115°10'となっているが、今日では補角にあたる 64.83°(64°50')と説かれている。π面(1

0 1

2)を双晶面とする形式に相当し、当時想定されていた菱面体の原形を用いた双晶的組合せによってよく説明出来た。

もっともセッラは測角値を示しておらず、また 20世紀初頃にはこの形式を検証出来る標本は見つかっていなかった。

しかし V.ゴールドシュミットは確立された形式とみなし、サルジニア式と紹介して受け入れられた(1905年)。その後、高温型水晶で実例(英・仏産)が報告されたとき、低温型は疑わしいとコメントされた(1927)経緯がある。Dana

7th(1963)

は低温型水晶の形式名称にセッラ式を、高温型にサルジニア式を用いている。

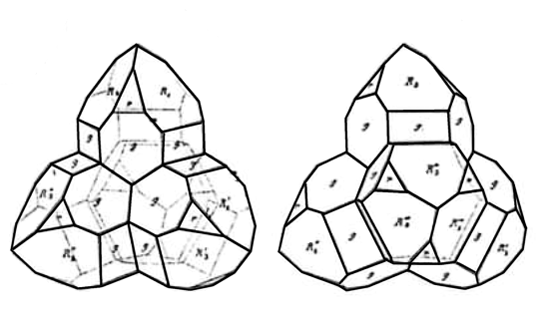

◆図2のライヘンシュタイン式は、G.ローゼが 1851年に、シレジア地方ライヘンシュタインの蛇紋岩中の晶洞に産したものを報告した。錐面同士で接合した形式。

1870年時点で一例しか知られていなかったが、イェンシュはこの形式の双晶は頻繁に起こっているはずだと考えた。ローゼの示した結晶図は4つの結晶が組み合わさった星形の独特の形態だった。上図に交差角

76.43°(76°26')とされているが、ローゼの描写通りに個体間の面平行が実現するには補角の 103°34'

で接合しなければならない。しかしそのような双晶面はありえない…といった議論が後になされる。

V.ゴールドシュミットは、スイス・グリーゼルンタール産に

交差角 76.43°の例を発見して(2例目にあたる)、確立した形式とみなし、ライヘンシュタイン・グリーゼルンタール式という長たらしい名で紹介した(1905年)。今日約めて、R-G式または実質をとってグリーゼルンタール式と呼ぶこともある。cf.

No.1007 補記2

この形式については、ページを改めて詳述する機会があろうかと思います(⇒No.1008)。ローゼの名はカルシウムやコバルト(マグネシウム)の水和砒酸塩

Roselite に残る。

G.ローゼの報告したライヘンシュタイン式双晶の理想図

◆図7のブライトハウプト式は、ドイツのJ.F.オーギュスト・ブライトハウプト(1791-1873)が

1847年に「鉱物学必携」(Ⅲ,666)で述べた規則に従う双晶。産地は不詳。イェンシュはこの規則に従った標本を再発見したらしい。交差角

48.9° (48°54')。

後にコブレンツの G.セリグマンのコレクション中にドーフィネ産の標本が見出されたが、これを調べた

V.ゴールドシュミットは計測した角度がやや異なっていたことから、最終的に交差角

47.72° (47.43')の別の形式を導き出した。こちらは後にゴールドシュミット(ゴルトシュミット)式と呼ばれる。フォルチュナト・シンデル(1882-1917)は両者の原理は共同的に働くと考え、ブライトハウプト=ゴールドシュミット式と呼ぶことを提案した。ピエモンテ地方ブルッソン産に報告が一件あるが、いずれのケースも実例は極めて稀とみられる。

アンチモン化ニッケルの Breithauptite

は彼に献名されたもの。

◆図6のツヴィッカウ式は、ブライトハウプト式にかなり近似した形式で、イェンシュが新しく報告した(1870年)。産地はツヴィッカウ付近のニーダー・カインズドルフ。玄武岩中の晶洞に生えた約

2cm長の水晶の錐面に、約6mmの短柱状の水晶が付着した形状のものがあり、一組の柱面同士が平行し、また一方の柱面の稜線と他方の錐面の稜線の一組も平行していた。あいにく大きい水晶の癒着面は丸みを帯びていたため、測角は反射のよい面だけを用いて行われた。交差角は

42.28° (42°17')で、ガルデット式のちょうど半分にあたる。イェンシュはこれを確からしい双晶形式とみたのだった。

V.ゴールドシュミットは先述のセリグマン標本を測角した時、最初ツヴィッカウ式ではないかと考えたという。後にシンデルはスイスのゼードルフ産やディゼンティス産の標本から、この形式に従う実例を発見している。この形式は、ブライトハウプト式やゴールドシュミット式とは独立に働く機構だとシンデルは考えた。

◆最後に図1のチンワルド式。これもイェンシュが新しく報告した(1870年)。ボヘミア地方のチンワルドに産する煙水晶は当時の有名標本だったらしいが、その表面にはたいてい白色の微小な水晶が無数に生じていた。ふつう、これらの柱面は下の煙水晶の柱面と完全に平行で、柱軸方向も一致しているのだが、錘面のひとつが下の煙水晶の柱面と平行になって突き出している結晶が一点観察された。ツビッカウ式と同様、呼応する外側の錘面の稜と柱面の稜とが平行になっていた。交差角は

38.22° (38°13')。グリーゼルンタール式の半分の角度にあたる。

後に C.ヒンツェは、この形式は可能性はあるが実例がないと述べた。産出に乏しかったようだ。しかしさらに後、シンデルがグラウビュンデン(シャムス)のタスピンアルプスの古い銀山のズリでこの形式の双晶を発見し、また同県のヴィアマラ産にも見出した。さらにディゼンティス産の標本があり、バーゼルのギムナジウムのコレクション中にもあるとシンデルは述べている(1912年)。

なお高温型水晶でもこの形式に従うらしい標本がコーンワル産などから報告されている。

以上、1870年にイェンシュが報告した傾軸式双晶の7つの形式を紹介した。