関連ページ

1.

ヨーロッパ人によるグリーンランドの発見(ノース人植民地)

2.16世紀ヨーロッパの北方世界認識 (当時の世界・極地方地図)

3. 北西航路と北西鉱石(マーティン・フロビッシャーの探検航海)

4. ヨーロッパ人によるグリーンランドの発見2(ジョン・デイヴィスの探検航海)

5. 銀鉱の島・鯨漁りの海 (ジェームズ・ホールの探検航海・捕鯨略史)

6. 18世紀デンマークのグリーンランド植民(金鉱、ハンス・エゲデの伝道)

7.

ニューベッドフォードの捕鯨博物館(アメリカ捕鯨の台頭と衰退)

8. 19世紀イギリスの北西航路探検 (ジョン・ロスの航海 19世紀以降のイギリスの航路探検)

9. (鉱物記)

自然鉄の話 (グリーンランド、ディスコ島周辺の鉄のこと)

◆大航海時代が幕を開けて以来、ヨーロッパ人にとっての極地方探検は、有利なアジア貿易を実現するための北方航路探索をモチーフに始まった。北西方にその昔ノース人らが住んだグリーンランドが再発見され、北米大陸北東岸が見出された。北東方にはスピッツベルゲン島(新グリーンランド)が見出された。しかし船舶が通航可能な海路が太平洋まで繋がるのかどうかは、長らく実証不能のままに留まった。大昔の世界地図がその可能性を示していたにせよ。

極圏の航海は氷の緩む夏場に限られ、カタイ(中国)に至るまでに越冬が不可避であることが判然すると、また氷海を行く危険と不便が浮き彫りになるにつれ、北方航路発見への情熱は醒めていった。

しかし西洋人にとって世界は−行動範囲は−機械技術の発達も相俟って広がり続け、19世紀には学術調査的意義や愛国の栄誉を建前に掲げた、必ずしも経済的利益に拘らない冒険行動が多くの人々を未踏の極圏へと向かわせた。

ロシアの北を回る北東航路は 1878-79年にかけてフィンランド人の冒険博物学者

N.A.E.ノルデンショルドによって初めて通航された。

北米大陸北岸の地誌は

19世紀半ばのフランクリン隊の失踪とその後の数々の共闘を糧として明らかとなり、1903-05年にかけてノルウェーのロアール・アムンゼン(1872-1928)によって北西航路の完全通航が成就される。

アムンゼンはノルウェー南東部の海運業者の四男で、15才の時、フランクリン隊の記録を読んで感銘を受け、極地探検家を志した人物だ。1888年、同国人のフッリチョフ・ナンセンがグリーンランドをスキーで横断した快挙に刺激され、やがて師と仰ぐようになる。

◆ F.ナンセン(1861-1930)はスウェーデン統治下のノルウェーに生まれた探検海洋学者で、初めは動物の生態に関心を持っていた。ノルデンショルドの北東航路航海に刺激された若い日々、

21歳のとき大学の教授に勧められてその気になり、アザラシ猟船ヴァイキング号に便乗して極地動物学の実地研究に出た。約

5ケ月の航海中、グリーンランド沖で氷に封じられたことがあり、東海岸を真近に観た。上陸を望んだが叶わぬ願いである。その時からこの荒涼とした氷の大地を踏んで、西海岸への横断を試みたいと考えるようになったという。

6年間ベルゲンの博物館で学芸員として働き、博士論文を書き上げた後、夢の実現にかかった。問題は費用の捻出だった。大学の賛同を受けて議会にプロジェクトの予算化を諮ったが、リスクの高い計画とみなされ採択されなかった。しかしデンマークの篤志家の寄付が得られて探検隊が編成され、1888年5月2日、遠征に出た。

7月半ばに東海岸のダン岬に接近した。本船と分かれてボートでの進入を試みたが難渋し、漸くウミビック湾に上陸出来たのは

3週間後の 8月11日だった。4日後、アンマサリク(現タシーラック)西方のセルミリク(センミリック)・フィヨルドの氷河を始点に行進を開始、9月5日に内陸氷の高み、海抜

2,720m地点に上った。その後、行程は下り斜面となり、9月27日、西岸のアメルリク・フィヨルドの岸辺に立った。6週間のスキー走行だった。

出発時はクリスチャンハーブまで 600kmのルート計画だったが、最後の定期船に間に合いそうにないため、約150km短い行程に変えてゴットハーブを目指していた。それでもゴットハーブに辿り着いたのは定期船が出港した後だった。グリーンランドで越冬して、翌年

5月クリスチャニアに戻った。

すっかり極地に憑かれた彼は、次いで北極点を目指す航海を試みた。グリーンランドの東岸に漂着した流木がシベリア原生の樹種であることや、土もまたシベリアにあるのと同じものと気づいて、シベリアから北極とフランツ・ヨセフ諸島(補記1)の間を通ってグリーンランド海へ向かう海流があると推測した。そしてこの海流を氷塊とともに漂流すれば未踏の北氷洋海域へ進入出来ると考えた。(1881年にシベリア北海岸沖で沈没した米海軍の極地探検船ジャネット号が

3年後にグリーンランド南西岸のユリアナハーブ沖で発見されたことが契機。)

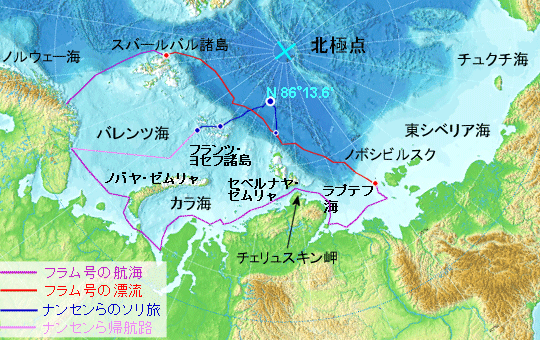

氷塊に挟まれて圧潰しないよう船底の形状を工夫した海洋調査船フラム(前進)号

402トンを建造し、12人の応募隊員と共に 1893年6月ノルウェーを発った。5年分の燃料と食糧を積んでいた。チェリュスキン岬を越えラプテフ海を渡って(ヴェガ号に次ぐ2隻目)、9月下旬にはノボシビルクス諸島の北西海域に至る。そこで予想より早く封氷に掴まった。越冬の準備に入り、春が来たら周囲の氷塊とともに漂流して北方へ進めるだろうと希望に弾んだ。

そうしてフラム号は二冬の間氷に挟まれたまま漂流し、次第に北方へ向かったものの、予定期間内に北極点に近づいて生還出来る見込みはどうやらなさそうであった。95年3月、ナンセンは犬ゾリの専門家

H.ヨハンセンを相棒に二人で船を降り、皮舟を積んだ犬ゾリを使って氷上を進んで極点を目指す。1ケ月近く旅を続けて北緯

86度 13.6分に達したが(当時の最北記録)、険しい氷丘地形に阻まれて前進を断念した。フランツ・ヨセフ諸島の北端ルドルフ島フリゲリ岬を目指して南へ下った。食糧はすでに乏しく、運よく遭遇したホッキョクグマを獲って危地をしのぐ。7月下旬、遠方に陸地が見え、8月6日にとうとう水面が現れて氷原の縁に達したことが分かった。

5ケ月近くに及んだソリの行進に一区切りがついた。

位置は諸島のいずれかと思われたが、精確な時刻が分からなくなってしまい定かでない。さらにスピッツベルゲン島(スバールバル)を目指して困難な行進を始めたが捗らず、三冬目の覚悟を決めた。クマやセイウチを狩って食糧を備蓄し、衣類を繕った(これらの動物がフランツ・ヨセフ島に棲息しているとの探検報告があり、食糧や装備資材に出来ることを想定して南下したのだ)。ある島の入江に小屋を設営して越冬。翌年

5月旅を再開した。

1896年 6月17日、図らずもナンセンは遠くに犬の吠える声を聞く。声を追って島の奥に向かうと、今度は人声が聞えた。3年ぶりの耳慣れぬ人声は英語だった。英国のジャクソン−ハームズワース探検隊に行き遭ったのだ。

F.G.ジャクソン(1860-1938)はフラム号の遠征隊員に応募したが、ノルウェー人でないため選に洩れた人だ。93年にシベリアのツンドラ地帯をオビ川からペチョラ川まで約

5,000kmにわたって犬ゾリで探検し、その帰路、英王立地理学会が後援する極地探検隊の隊長に推薦された。探検隊は

94年から97年にかけてフランツ・ヨセフ諸島の調査を行うが、この時、諸島南端のノルトブルク島フローラ岬に設営していた。ジャクソンはすぐに誰だか気づいて「ナンセンか?」と問い、相手は「そうだ、ナンセンだ」と応えたという。

こうして救出された二人は、ジャクソン隊の補給船を待って

8月にノルウェーに還った。ナンセンは越冬した島にフレデリック・ジャクソン島の名を贈った。同じ頃、

O.スベルドラップ船長以下フラム号に残った11人の隊員たちもノルウェーに戻ってきた。フラム号はほぼ無傷で漂流を続け、動く海洋研究所として測深・測温など学術的に貴重なデータを収集していた。最北到達点は北緯

85度55分、ナンセンの記録より 35km南だった。 96年 3月にはスピッツベルゲン島の北域まで移動しており、6月に

3年ぶりで着水、8月13日に開けた海域に出て、北極圏を流れる海流説の正しさを示した。ナンセンらとフラム号の隊員たちは

8月下旬トロムソで再会を果たし冒険の幕が下りた。探検費用の過半はノルウェー政府から、残りは民間からの寄付で賄われた。

ちなみにジャクソンらはフランツ・ヨセフ島が広い陸地で北極点まで達すると予想していたが、この時の探検で北側が氷と海とで限られていることが分かった。またフラム号の漂流は北極点に陸地がないだろうことを示唆していた。

帰国後、ナンセンはクリスチャニア大学の教授になり、海洋学研究所の所長に就いた。やがてノルウェー独立の気運醸成に貢献すべく国際政治に関わり、独立後は初代駐英大使に任じられた。一次大戦後、国際連盟の難民高等弁務官として功績を上げ、1922年ノーベル平和賞を受賞した。

ヨハンセンによると、フラム号を離れた後の長い二人旅はナンセンの威圧的な性格を(いくらか)変えたらしい。また「こんな旅は二度としない」と語ったという。ナンセンが再び極地探検に出ることはなかった。実際、帰国して

2,3日とたたないうちに後援者たちが次の探検の資金提供を申し出たのだが、ナンセンは丁寧に断り、代わりに

オットー・スベルドラップ(1854-1930)を適任として推した。

とはいえナンセンは祖国の英雄であった。ノルウェー人のクロスカントリー・スキー技術でグリーンランド横断を果たした。エスキモーやラップ人(サーミ)の犬ゾリ術と越冬術とを駆使して極地探検を行い、犠牲者を出さずに生還した権威として認められた。以降の探検家たちは折あるごとに探検の方法や装備について彼の助言を仰いだという。

推薦を受けたスベルドラップは 1898年から1902年にかけて、再び三たびフラム号に乗ってグリーンランド北西の極海に赴き、北米大陸北方のエルズミーア島周辺を探査した。 3度の越冬を含む探検が明らかにした地誌は、フランクリン隊捜索のためにこの地域を駆け回ったすべての救援隊の成果を合せたより広範なものになった。カナダ北部のフランクリン地方、クイーン・エリザベス諸島北西域の島々の総称にスベルドラップ諸島の名が残る。探検隊が(白人種として)初めて踏み込んだ地域にノルウェー領が宣言されたが、後にカナダとの協議を経て譲渡され、スベルドラップの作成した地図や探検資料はそっくりカナダ政府に買い取られた。

◆前述の通りアムンゼンはナンセンの信奉者で、彼もまたフラム号の乗員に応募した一人だったが、母親の反対で断念している。しかし

21歳で母が身罷ると大学を中退してアザラシ猟や商船の乗組員になった。1897-99年のベルギーによるベルギガ号の南極探検隊に一等航海士として参加した。船が流氷に封じられたため、期せずして南極初の越冬隊となった。

経験を積んだ彼は船長の資格をとり、いよいよ自身の探検計画の下に小型中古漁船ヨーア号を購入し、債権者の差し押さえを逃れて密かに出港、史上初の北西航路完航者となる。この時の

3度の越冬期間にカナダ・エスキモーから犬ゾリの使い方や越冬術を学んだという。そして帰国後、名船フラム号を譲り受けて、北極点を目指す準備を始めた。

ところが 1909年4月、米国のロバート・ピアリー隊が先に北極点到達を発表した。

アムンゼンには新たな決心が生まれたが、後援者たちに告げずそのまま準備を続けて、翌1910年8月に北極探検に出発した。出航後、マディラ諸島に寄港した時を見計らって、南極点を目指そうと隊員たちを説得する。皆が支持したのでフラム号はそのまま南下を続け、11年1月(夏)、南極大陸に上陸した。基地を設営して越冬、10月に

1,500km 先の南極点を目指して犬ゾリで出発した。そして

1911年12月14日、人類初の南極点到達者となったのだ。

同じ頃イギリスのロバート・スコット隊も南極点を目指していた。アムンゼンと同様

11年1月に上陸して越冬、11月初に馬ゾリ隊で 1,600km先の極点に向かった。途中で隊を分けて基地へ返してゆき、最終的にスコット隊

5名が残って 12年1月17日に南極点に立った。分かれた各隊は基地に帰着したが、スコット隊は戻らなかった。同じ頃、日本の白瀬矗(のぶ)隊も南極点到達を試みたが、果たせなかった。

アムンゼンは帰国後、多くの講演旅行をこなして探検費用の負債を返済した。彼もまた独立間もないノルウェーで国民的英雄となった。

一次大戦中の投資で得た利益を注ぎ込んで海氷に強いモード号を建造し、1918年春、オスロを出航して北東航路に入った。ナンセンに倣って北極海海流に乗って漂流し、より高緯度の未知の領域を探査しつつ極点を目指すためだった。モード号はチェリュスキン岬ではや氷に封じられ、漂流コースは芳しくなかった。19年の9月に一時航行の自由を取り戻したが、ほどなくノボシビルスク諸島とウランゲリ島の間あたりで再び封じられた。二冬が過ぎても北方ヘ進めず、3度目の冬にはベーリング海峡の西側にあった。船は修繕が必要となっており、機を捉えて封氷から逃れて南下し、21年シアトルに入港した。結果的にアムンゼンは北西・北東双方の北方航路を通航したことになった。

修繕を終えた船は再びノボシビルスク諸島の東海域で 3年間漂流を続けたが北極点に至らず終わり、またアムンゼンの姿も船上になかった。彼自身は

22年以降の探検を航空機で行う計画にシフトしたのだった。そして

1926年、イタリア製の飛行船ノルゲ号でスピッツベルゲン島からアラスカまで極圏を飛行、5月16日に北極点上空を通過した。

◆さて、以上の長い前置きを踏まえて、米国の極地探検家 ロバート・E. ピアリー(1856-1920)の、北極点到達以前の行跡を辿ろう。彼こそは 1818年のロス隊が報告して以来の謎、アークティック・ハイランズ(北極圏高地)のどこかにある伝説の鉄の山に至った初めての白人だった。

ピアリーはペンシルバニアの生まれ。父の死後に両親の故郷メーン州に移り、地元ボードウィン大学で土木工学の学位を取得して 1877年に卒業した。初め地元で測量士の職に就いたが満足出来ず、 81年、米海軍土木工兵隊の土木技師(士官待遇)選抜試験を受けて合格した。ワシントンDCに赴任して、これを生涯の職業とした。熱心な仕事振りが評価され、84年、ニカラグアに計画されていた運河掘削ルートを調査する主任技師に任じられ、赤道直下の熱帯を経験する。

回想によると、1885年、ピアリーはノルデンショルドのグリーンランド内陸部の探検記を読んで深い感銘を受けたという(※ノルデンショルドは

1870年と1882年の2回、横断を試みて果たせなかった。氷帽(冠)を内陸に進んでこの世とも思えない光景を目にしている)。自分も氷の世界に触れたくなり、翌年半年間の休暇を申請した。

初夏 5月、グリーンランドに向う捕鯨船イーグル号に上乗りとして乗船し、航海中は船長から氷海での航法の手ほどきを受けた。ディスコ島のゴッドハウンで船を降りると、そこでリッテンベンク植民地の副知事

C.マイゴーアに同行することが出来、5月25日、ディスコ湾から内陸の氷帽(氷冠)地帯に踏み込んでいった。一行

4人は、深いクレバスを越え、表面が軽く凍った川や湖を渡って、東にほぼ

160km、標高約 2,290mの地点に達した。食糧が残り 6日分となったので引き返した。氷原から西海岸に吹き下ろす強い追い風(※内陸に入るには向かい風)を利用して、ソリに帆を張り、快走して海岸まで下っていった。

3週間の旅の経験は、ピアリーを極地の魅力に目覚めさせたらしい。仕事に戻ると翌年再びニカラグアで運河計画の調査を行い、88年にはジョゼフィン(ジョー)との結婚生活が始まり、ニューヨーク造船所の土木技師に任命されたが、その間にもグリーンランドへ戻ることを考えていた。米国地理学会(AGS)の会員となり、後押しを受けて海軍公認の遠征を画策したが、これはうまくいかなかった。

(※ジョー・ディービッシュ(1863-1955)は 1880年にワシントンD.C.

のビジネス・カレッジを主席で卒業した後、スミソニアン協会に翻訳専門員として勤務。元軍人の父親もスミソニアン協会の職員で、ジョーは父のしていた業務を引き継いだ。ピアリーとは

85年、海軍のダンスパーティーで知り合い、86年に婚約して退職。)

90年にフィラデルフィアの造船所に転任してほどなく、

AGSやフィラデルフィア科学アカデミー(PSA)等は、グリーランド北部の内陸氷の調査遠征に対して資金援助を行うことを決めた。従前ピアリーは

86年に辿った南部の横断を考えていたのだが、88年にナンセンが同じようなコースで踏破したため計画を変更した。

ナンセンは入植の進んだ西海岸を後にして東海岸を目指すより、逆コースの方が成功の見込みが高いと判断して、東から西へ片道の横断を完遂したのだったが、ピアリーはこれを上回る壮挙が必要と考えて、より長距離で環境も厳しいと思われる北部に挑戦したのだ。生還には往き還り

2度の横断が必要になる。

18ケ月間の休暇を取得すると、91年 6月、「ミセス・ピアリー」ことジョーを栄養士とし、

5人の隊員と共にアザラシ猟船カイト号で出発した。PSAの科学者

9名が同行したが、彼らは上陸地点に設ける基地から夏のうちに引き返す予定だった。探検隊に女性が加わったことは世間を驚かせ、注目を集めた。

この年はじめてピアリーはヨーク岬の南、メルビル湾の岸辺に夏の仮寓を営むエスキモー、J.ロスの言う「アークティック・ハイランズの原住民」たちと接触した。上陸前に不慮の事故で両足を骨折したため、上陸後は「紅い崖」の近く、ヨーク岬の北の、イングルフィールド湾奥の入江に設営した基地に籠って療養していたのだが、付近にいたエスキモーたちの方で探検隊に興味を持って訪ねてきたのだ。ピアリーは進んで彼らと交わり、半年ほどで会話に不足しないだけの言葉を覚えたという。その間、厳寒の地で生き抜く生活スタイルを吸収しようと努めた。むしろ彼らの流儀に倣い、彼らの助力を自在に引き出してこそ探検を成功に導くことが出来るというのが持論だった。(※エスキモーの狩人や通訳、犬ゾリの御者を伴う探検スタイルは、フィラデルフィア出身の雄弁な極地探検家、海軍医官エリシャ・K.ケイン(1820-1857)や、イギリス海軍の

F.レオポルド・マクリントック(1819-1907)が採用して成功しており、ピアリーはこれらの前例に倣った。)

後にピアリーは、彼らに現地では手に入れようのない文明圏の道具を授け、飢餓や困窮を何度も救って信頼を得た、探検に同行した者たちには献身の程度に応じて報酬を惜しまなかった。だから彼らは自分に忠実に従ったのだ、と語る。エスキモーとの交流はこの時から

1909年の極点到達まで 18年に及ぶことになる。

他の隊員たちは 9月頃、氷床の調査と物資貯蔵拠点の設営のため、紅い崖から約

50km

ほど内陸へ入っていった(※海岸近くの傾斜面を上りきり、比較的平坦な氷帽高地に物資を荷揚げしておくため)。またボートを操って基地の周りで狩猟を行い、エスキモーたちと友好的な関係を築こうと努めた。

出発前、白人女性の身体は極地での生活にまったく不向きだ、と世間は取り沙汰したものだが、ジョーは極地の野性的な生活を満喫したようだ。冬の日にフィラデルフィアやニューヨークで買い物をしているよりずっと快適だ、と述べている。狩猟や短い探検旅行に何度も出かけ、クリスマスにはエスキモーたちを招待してパーティーを開いた。エスキモーの女性を雇って隊員たちの遠征用毛皮服を仕立てた。ただ生活習慣にはあまり馴染めず、入浴しない彼らの体臭に閉口したという。

ピアリーの怪我は翌年 2月頃に癒え、春先には夫妻で犬ゾリに乗ってエスキモーの村に物資の買い出し(物々交換)に行けるようになった。よく懐いたエスキモーを犬ゾリの運転に使った。

5月3日、3人の隊員と共に横断行に出発した。基地から約 210km地点までは運搬サポートを含むパーティー行動で、そこからはノルウェーのスキーチャンピオン、エイヴィンド・アストルプと二人の旅となった。装備と物資を最小限とし、身軽さを身上としたのだ。マクリントックが考案した形状の犬ゾリを、さらに工夫して

3分の2の重量に抑えた。テントも寝袋も持たず、夜にはエスキモー風のトナカイの毛皮服に身を包んで氷の上に横たわった。マイナス

50度の気温でも快適に眠れたという(※北極点を目指した旅でも同様だが、毛皮の敷布と掛け布を併用)。

主な行程食はペミカン(干し肉その他を脂肪で固めた携帯食)、コンデンスミルク、乾パン。こうして約

1,000kmの行程を走破して、グリーンランド島の北東岸に達した。7月4日(米国独立記念日)、二人は海抜約

1,000mの高み(ネイビー・クリフ)から海を見下ろし、その湾部をインデペンデンス湾(※フィヨルド)と名付けた。湾の西側は深い海峡で、その北には別の島と考えられる雪のない大地があった。今日ピアリーランドと呼ばれる半島部である。

氷帽のない海岸の斜面は緑の草地で、ジャコウウシ(麝香牛)の群れが草を食んでいた。ピアリーはその光景に驚き、かつ喜んだ。彼の目には新鮮な肉の動く貯蔵庫が映っていたのだ。この後、基地での食糧は基本的に現地調達を旨とするのが遠征の定番スタイルとなる。二人は北西部の基地を目指して引き返し、1892年8月6日、往復約

1,800kmの犬ゾリの旅を完遂した。ちなみに

20 匹のソリ犬を率いて基地を出発し、北東岸からの折り返し時には

8匹を連れていた。基地に戻った時は 5 匹が残った。

隊員 7人のうち ジョーを含む 3人が留守番役にあてられたが、探検費用をもっとも多く負担したバーホフは遠征から外されたことに不満があり、戻ってきたピアリーとの間に緊張感が漲った。ピアリー夫妻がイングルフィールド湾岸の測量に出ている間にバーホフはマコーミック湾へ単独で出かけて行ったといい、そのまま失踪を遂げた。

cf. ジャコウ牛

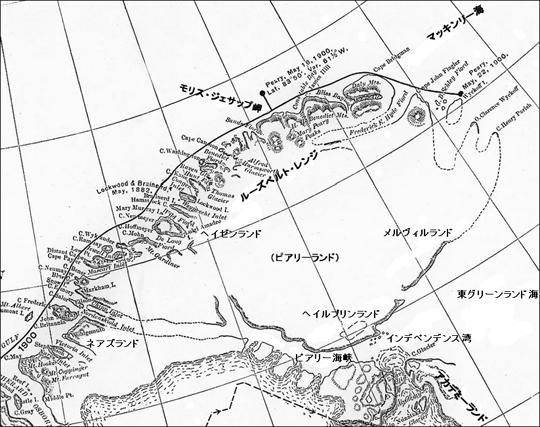

グリーンランド北東部 1900年のピアリーの探検を元に作成された地図

◆グリーンランド北部の横断が世間に評価されて、ピアリーは一躍、優秀な極地探検家として認められた。彼にはすぐに次の遠征計画が浮かんでいたが、新しい肩書のおかげで

3年間の休暇を取得することが出来た。3ケ月半ほどの間、講演旅行を精力的にこなし、165回の講演で

13,000ドルの資金を稼いだ。また科学者の一団を連れてゆく約束で再び

PSA等の後援を得た。

1993年6月下旬、ファルコン号でフィラデルフィアから出港し、前回同様イングルフィールド湾に入って基地を設けた(前の基地は潰れていた)。探検隊は

14名。その中には「私の北極日記」を出版したばかりのジョーがあり、また彼女の出産が予定されていたので乳母も伴われた。一行は世間の注目を集めた。極地での出産が無謀と取り沙汰されたからだ。

遠征の目的はインデペンデンス湾の北東に見出した広大な(と予想される)地を詳しく調査することだった。冠氷のない大地を進んで気象・生態系その他の科学データを集め、可能ならば最北到達点の記録を更新する。が、物事は前回のようにはすんなり進まなかった。まず基地で大きな災害があった。近くの氷河から巨大な氷山が崩落して湾の氷が砕け、大波が宿舎のすぐ前まで上がってきた。高潮線より

7m高い場所に貯蔵していた石油樽のほとんどが攫われた。

翌 94年 3月初、ピアリーは 8人の隊員とインデペンデンス湾へ向けて出発した。前回より

2ケ月早く、そのためか旅はひどく困難であった。隊員も犬も厳寒に苦しみ、結局

約 210kmほど内陸に進んだだけで引き返すほかなかった。運んできた大量の食料や燃料はその地点に埋めて貯蔵し、3m高さの目印を立てて帰路についた。何人かが凍傷にかかった。この年、支援隊(ジョーの兄エイミル・ディービッシュ技師が乗っていた)がファルコン号で到着すると、ほぼ全員が帰国することを望んだ。ピアリーと説得に応じた二人の隊員(ヒュー・J.リーとマシュー・ヘンソン)だけが残った。ジョーは無事出産した女児(1893.9.12生)とエスキモーの少女を連れて戻った。女児の名はマリー・アーニギートゥ(Ahnighito)。ミドルネームは最初の産着を縫ってくれたエスキモー女性の名(アルナキツォク:Arnakitsoq)をもらったという。「スノー・ベイビー」の名はすぐに世間に知られるようになる。

残ったピアリーは失地を挽回すべく、翌年の遠征によりチャレンジングな構想を立てた。インデペンデンス湾まで行った後、そこで食糧の肉が確保出来れば、さらに北極点を目指して進むというのだ。ただ、先に埋めて帰った大量の携帯食や燃料は回収出来ないおそれが十分にあった。

3人は越冬に必要な食糧を狩猟で確保し、長い時間を費やして粗雑な携帯食を加工した。

95年4月初、昨年より 1ケ月遅らせて出発した。貯蔵拠点は標竿ごと雪に埋もれており、やはり発見出来なかった。猛烈な嵐に見舞われ、食糧は不足気味で、5月13日にインデペンデンス湾に達した時にはソリ犬もみな疲労して進めなくなり、行き倒れ寸前だった。衰弱したリーを生き残れそうな犬の世話のためキャンプに残して、ピアリーとヘンソンは狩猟に出た。ジャコウウシの群れを探し当てることが出来て、なんとか当座の食を確保した。しかし犬の数は減り、もはや前進は望めなかった。

6月1日に帰路に就いたが、やはりつらい旅だった。激しい下痢で弱り果てたリーは自分を置いてゆくよう望み、ピアリーらが一日中彼の世話をして励ますという一幕もあった。6月25日、ようやく基地まで辿り着いた時は

3人とも飢餓の末期症状を呈していたという。回復に 2週間かかった。 66匹の犬を連れて出て、戻ったのは

1匹だけ。

夫のためジョーが手配したカイト号がイングルフィールド湾に入ったのは

7月31日だった。8月下旬、米国に向けて発った。北東部への遠征についてはさしたる収穫がなかったが、しかしピアリーはヨーク岬で採集した

2ケの鉄塊を携えていた。

付言すると、この年、迎えの支援船は正式に計画されていなかった。隊員は前年ほぼ帰国しており、PSAはピアリーら

3人はカッター(偵察用の小型短艇)でデンマーク入植地まで南下し、定期船に乗って帰国するのが合理と考えた。しかし先に帰国したジョーは夫の身を危ぶみ(※カッターでの長距離沿岸航海はリスクが高く、折よく捕鯨船が通らなければ越冬になると主張した)、兄のエイミルと相談して、救援船をチャーターするため

12,000ドルの資金集めにかかった。海軍を含め諸方に働きかけ、7,000ドルまで寄付金の目途が立ったが、それ以上は無理気味だった。しかしナショナル・ジオグラフィック協会とモリス・K.

ジェサップ(1830-1908)によって必要な残額が充当され、カイト号を送れることになったのだった(※ファルコン号は

94年フィラデルフィアに帰港した後、ニューファンドランドのセント・ジョンズ付近で乗組員とも消息不明になった)。

ジェサップは裕福な銀行家として著名な人物で、

1884年に引退した後も慈善活動や科学研究支援に寛大だった。引き続きピアリーの最も重要な後援者となる。1881年から没年までニューヨークのアメリカ自然史博物館(AMNH)第三代財団長を引き受けて、年々膨大な寄付を続け、加えて

100万ドルを遺贈する。上掲の地図にあるモリス・ジェサップ岬は後の遠征でピアリーが贈った地名で、長らく世界最北の陸地点として知られた。

ピアリーの遠征ルート

◆日本の南極越冬隊の生活を描いた映画「南極料理人」(2009) には、「南極に来たいわけじゃなかったが、自分のしたい研究をするには来るしかなかった」と呟く隊員が出てくる。反対に南極に憧れ、「越冬隊に参加するのが長年の夢でした」と感極まる料理人も出てくる。出発前に故障があって、代わりに堺雅人演じる別の料理人が泣く泣く「究極の単身赴任」を拝命するのだが。

大航海時代から遠く 19世紀後半から 20世紀初に活躍した極地探検家の幾人かは、経済的にひとヤマ当てることや自分のしたい研究をするため、あるいは職業上・生活上のやむをえない事情によって、遠征に出たのではなかった。アムンゼンやピアリーやは、ただ探検家として人類未踏の極地に立ち、一番乗りの功名を遂げることを積年の夢として生きたといっていいのではないか。

探検にはもちろんお金がかかる。ピアリーは資金調達に必要とあれば学術調査に組したし、後援者を惹きつけるための宣伝・パフォーマンスを惜しまなかった。狩猟やエスキモーとの物々交換で得た、例えば毛皮類、イッカクの角やアザラシの牙といった付加価値商品を捌いて稼ぎ、需要に応じて文化・博物学的な資料の収集を行い売買した。こうした面でアークティック・ハイランドは単に遠征の基地というだけでなく、ピアリーのドル箱でもあった。※補記5

北杜夫の「白きたおやかな峰」(1966)はヒマラヤのディラン峰登頂を目指した日本の登山家たちの遠征記録を文学的に綴った作品で、大きな後ろ盾を持たない民間隊の資金集めの難しさにも、短いながら言及がある。夢の実現に先立つものが必要なのは世の習いであろう。

今、宇宙飛行士のことが念頭に浮かぶ。宇宙飛行士は職業だが、その職業を選ぶ人々のモチベーションには、「宇宙への憧れ」とか「宇宙から地球を見たい」という気持ちが多分にあろうと思われる。選抜されれば資金の心配をせずとも宇宙に行ける。給料ももらえる。米国のスペースシャトル計画は

1981年の打ち上げ成功から 2011年の退役まで、133回のミッションでクルーを宇宙に送り込んだ。日本の飛行士も計

7人が搭乗して「任務を遂行」した。

シャトル計画の総コストはインフレ調整を加えて 1960億ドルと言われ、打ち上げ回数(135回)で割れば

14.5億ドル/回になる。シャトルの打ち上げコストだけに絞れば

2011年度で 4.5億ドル/回(クルーのトレーニング、給与込み)と

NASAの発表がある。そんな資金繰りの心配は、当初はクルーの与ることでなかった。しかし何の任務(宇宙実験)のために打ち上げるかという大義はやはり必要で、スポンサー企業への挨拶回りに駆り出されるのは当然、予算が苦しい時期にはそれぞれ専門分野の実験計画をプレゼンしてスポンサーを募るといったことも業務に入ったそうだ。買って出た苦労、なのかもしれないが。ちなみに

JAXAの発表によると、これまで宇宙に行った人の人数は

2023年3月時点で「旅行者」を含め、世界に 595人(のべ

1,337人)だそう。

話を戻そう。

◆ 1818年の北西航路探検でロスが報告したヨーク岬の鉄の山は、その後の極地探検隊の、またメルヴィル湾周辺に出没する捕鯨船・アザラシ猟船の関心の的であった。彼らは折に触れて山の在処をエスキモーに尋ねたが、捗々しい答えが得られた験しはなかった。おそらくエスキモーたちは、教えたら最後だと、本能的に悟っていたのだろうと言われる。

1891年に初めてヨーク岬周辺のエスキモーに接触したピアリーは、彼らがウペルナリットと呼ぶ捕鯨者たちとしばしば取引きをして西洋の金属器類を入手していることを知っていた。彼自身も物資の調達や仕事を依頼するための対価にあてる物品を持ち込んでいた。また従来の探検隊がそうしてきたように、エスキモーを懐柔するために、彼ら自身では手に入れようのない品物を贈り物にした。

キシュク(ケシュー/Quisk-Kessuh)という小柄なエスキモーがあった。ピアリーによく従って、一緒に狩猟に出かけたり犬ぞりを運転するようになる一人で、後に連れられてニューヨークへ行く。ピアリーがサビクスイット(大きな鉄の塊)について最初に話を聞き出せたのは彼からで、92年のことという。キシュクの世代のエスキモーにも鉄の山を訪れた者が大勢あることが分かった。船が戻って来た時、案内してくれたら銃をあげようと持ちかけたが、船の到着は夏の遅くで、機会のないまま引き揚げることになった。

91-92年の遠征から帰国したピアリーは、すぐに翌 93年から始まる第二次遠征のための費用獲得にかかる。AMNHなど博物館との関係も深まっていった。長ければ

3ケ年に及ぶ計画で、上述の通り、94年の支援船は予算に含まれていたが、95年の船の掛かりは出発の時点で未調達だった。

94年の北東部への遠征が早々の退却に終わると、基地に戻ったピアリーは

5月16日、

鉄塊のある山を探索するためリーと一緒に犬ゾリの旅に出た。ソリの運転は途中まで若いエスキモーが担当した。道々彼らの仮寓を回り、現地の事情に通じたタラコテア(テリコティナ)という男を見つけて案内を頼んだ。その後、キシュク(ケシュー)とも合流することが出来た。天候が悪く、約

60kmを走破してサベルループ半島の付け根あたりの、まだ雪の残る岸辺に立ったのは

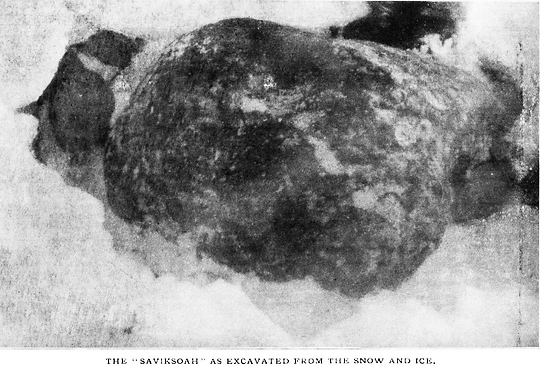

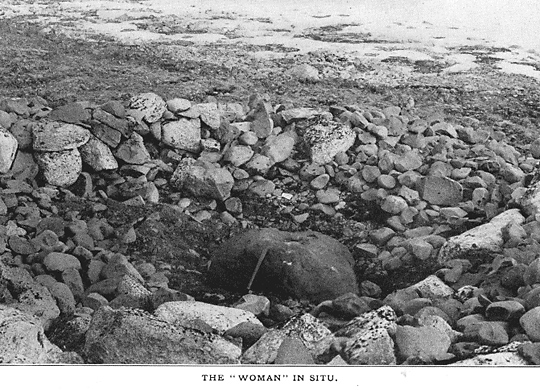

27日だった。雪を掘ると大きな茶色の塊石があり、タラコテアはそれが首のない「女」だと告げた。

タラコテアによると、「女」と呼ばれる塊は、もともとエスキモーの女性で天上に暮らしていたが、トルナルスク(悪霊)の機嫌を損ねて「犬」と「トゥピック(テント)」と一緒に空から投げ落とされたという。彼の曾祖父の曾祖父の頃には縫い物をしている女性の姿をしていたが、地上のエスキモーたちが道具に加工するため少しずつ掻いていったので、やがて上半身がなくなり、今では大きさが半分以下になった。随分前に、頭の部分が北方の集落(ピツフィク/カナークかエータ辺り)のエスキモーの手で外されて、ソリに載せて運び出されたが、岸からかなり遠ざかったところで海氷が突然割れて、犬たちを道連れに海中に没してしまった。エスキモーたちは救かったが、それ以来、「女」を持ち去ろうとする者はない、ただ小片を欠いてゆくだけだ、という。

「女」の近くには「犬」もあった。翌日、ピアリーは鉄塊を測長したり写真を撮ったりした後、「女」の表面に「P」と刻んだ。船で戻ってこれなかった時のため、自分こそがこの鉄塊を発見したのだという証として。

タラコテアはまた「テント」のある島(※後にサビシビーク/隕石島と呼ばれる)に案内した。雪が深く見つけることは出来なかったが、一緒に投げ落とされた一番大きな塊である。ピアリーはエスキモーの言い伝えや小旅行での見聞に拠って、彼らの何世代か前の祖先は空から落ちてくる火球を目撃したのだろうと考えた。そして落下物であるこれら隕石を発見し、鉄資源として利用するようになったのだ、と。

ピアリーはもちろん隕鉄を回収するつもりだった。 6月6日に基地に戻ると期待を込めてジョーに話す。「つまり、支援船が来たら隕石を

1ケか 2ケ積んで戻れるわけだ。売却するか見世物にすれば、君の兄上(エイミル)は来年迎えの船を寄越すのに十分な資金を集められるだろう。」

当時、隕石は展示品の目玉アイテムとして人気で、博物館などが喉から手を出すほど欲しがっていた。

グリーランドの自然鉄と言えば、1870年にノルデンショルドがディスコ島の海岸で発見し、翌年スウェーデンに運ばれた

23トンの巨塊が有名だった。80年代にかけて隕石か地上鉄かを巡って議論が起ったことは耳新しく、ヨーク岬の鉄もおそらく地上鉄だろうという論調が優位であった。隕石と考えられる鉄塊を持ち帰ればセンセーショナルなニュースになろう。

しかしこの年の夏は寒冷な気候が続き、サベルループ半島の岸辺には 8月になっても氷が残っていた。ファルコン号は40km離れた地点から先に近づけず、積み込むことが出来なかった。ピアリーは「来年の

8月までに自分は基地に戻っている」と告げて、ジョーや娘と別れた。

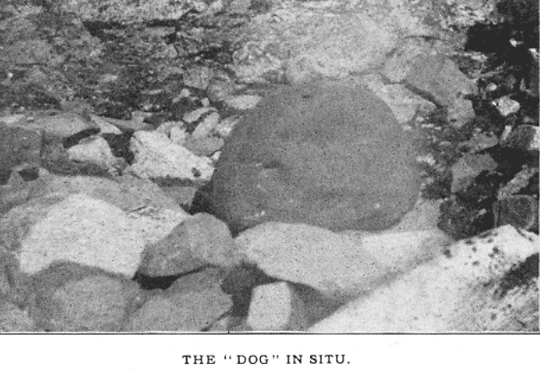

翌 95年、カイト号が到着すると、ピアリーとエイミルは船にエスキモーたちを乗せてサベルループ半島の北側に回し、現場から少し離れた開水面に停泊させた。そして彼らに手伝わせて「女」と「犬」とを回収した。「女」の周囲には沢山の緑がかった石片(斑状玄武岩)が積み重なって散っていた。あたりの地質は片麻岩層で、そこにあるべき岩石ではない。エスキモーたちは、これらは鉄を劃きとるためにケープ岬の(150kmほど)離れた場所から運んできたハンマー石だと言った。「犬」は「女」のある斜面から約

30m離れた下側にあり、その周囲にも同様のハンマー石が少量みられた。「犬」は「女」よりやや硬く、彼らは「女」の方を好んで利用した。

「女」は約

3トン、「犬」は 400kg

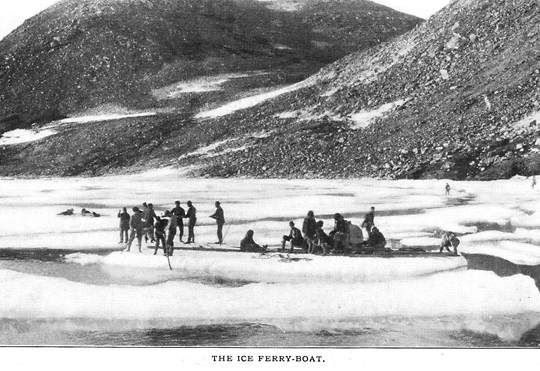

の重さがあった。ソリに載せて岸辺まで曳き降ろしたが、「女」の移動にはまず傾斜面を整えて板敷きの道を作る必要があった。そしてローラーを挟んでソリを転がした。岸辺からは大きな氷床に載せて船まで運んだ。船に載せ替える直前、ロープと鎖で吊り上げようとしている最中に氷床が割れて、「女」はあやうく沈むところを掬い上げられた。

隕石島では山形をした「テント」を確認したが、あまりに大きく、まったく動かすことが出来なかった。カイト号では明らかに積載オーバーだった。

カイト号にはシカゴ大学の R.D.ソールズベリー博士が同乗しており、博士は自然産状にある

3ケの鉄塊をつぶさに観察することが出来た。後にこれらが地球外起源の隕石だと確信をもって証言する。

船はニューファンドランドのセント・ジョンズへ、それからニューヨークに入港し、二つの隕石はブルックリンの海軍工廠に保管されることになった。

◆ピアリーは「テント」ももちろん自分の獲物だと考えた。また休暇をとって

96年の夏にヨーク岬に赴いたのは、ただ「テント」を回収することが目的だった。そのために

307トンの大型スクーナー船ホープ号をチャーターした。例によって極地でフィールドワークを行う科学者と学生の一団も伴っていた。

隕石島あたりの海は夏の数週間を除いて通年氷が張っている。開水面の現れた短い期間を利用して島に船をつけた。隕石を掘り出し、10日の間に約

100m離れた岸辺まで曳き出すことが出来たが、その頃には流氷が押し寄せて船を封じ込めそうになったため、急いで撤退するほかなかった。このとき隕石は油圧ジャッキの力で押し上げられ、その下にレールが敷かれたが、2台の30トンジャッキは重量を支えられず、60トンジャッキは故障したので、扱いにくい

100トンジャッキが用いられた。ピアリーは隕鉄が100トン近い重さをもつものかと訝った。

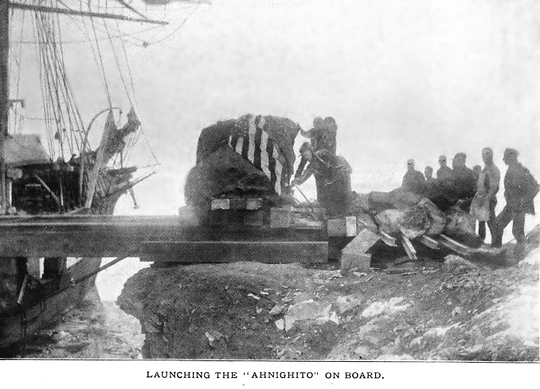

翌 97年の夏も再びホープ号で出航、8月12日にヨーク岬に着いた。国立博物館のシューセルト博士の一団や、地質調査局のホワイト博士らの一団も乗船していた。到着を待っていたエスキモーたちを拾って隕石島へ向かう。重量物の運搬は土木技師であるピアリーの腕の見せ所で、隕石のある岸の岩場にホープ号を係留すると、船との間に橋を架けた。鋼鉄のレールを敷き、その上に置いた木製の台車に隕石を載せ、台車を滑らせて船のメインハッチの真上まで運ぶ。潮目を読んで時を定め、いよいよ隕石が岸から離れて橋の上に動いた時、エスキモーたちは恐れるように揃って船を降り岸に移ったが、異変は起こらなかった。1時間後、隕石は船のハッチの上で止まり、全員が大声で万歳を唱えた。橋を撤去した後、油圧ジャッキを使って隕石をゆっくりと下ろした。8月20日夕方6時。船が接岸した時から続いた悪天候の下、積み込み作業は 6日間をかけて完了した。

連れていった博物画家の手で作業の様子がスケッチされた。隕石に星条旗を掛けて記念撮影が行われた。この旅はジョーと、まもなく

4歳を迎える娘のアーニギートゥも一緒で、小さな娘は隕石が岸を離れる時、ワインボトルをぶつけて洗礼を施した。以後「テント」は「アーニギートゥ」と呼ばれる。

重たい隕石を積んだホープ号は行く手を閉ざす氷塊に突進し、船首で血路を開きつつヨーク岬の集落に戻った。ピアリーは「忠実なエスキモーたち」に報酬として銃、ナイフ、弾薬などを与え、乾パンの樽もいくつか添えて陸に送り出して、別れを告げた。しかしホープ号には

6人のエスキモーが残っていた。キシュクと 7歳の息子ミニク(キシュクの妻は亡くなっていた)、部族一の狩人ナトゥーカ(アタンガナ)と妻と娘、そしてウィサアカサアクという若者。

AMNHの人類学者たちが研究のため生きたエスキモーを一人連れて帰るよう所望したのに応えたのだが、バリエーションを考えたらしい。エスキモーたちを説得した時、翌年には村に連れ帰ると約束したが、そうはならなかった。

鉄塊のためコンパスが使えなくなった船は沿岸航海で南下し、

9月20日にシドニーに到着した。

「天から落ちてきた鉄」と「犬を連れたエスキモーたち」は寄港したボストンで、そしてニューヨークで恰好のニュースとなった。9月27日、まずボストン港でお披露目した後、10月2日にブルックリンの海軍工廠に入った。約

2万人の見物客が押し寄せ、25セントを払って船に乗り込み、両者を観賞した。その後、隕石は海軍の 100トンクレーンで陸揚げされ、他の

2ケと共に工廠内に保管された(この時はじめに使った

50トンクレーンが壊れたという)。エスキモーたちは

AMNHに連れられていった。

先にエスキモーの行く末を記しておくと、寒冷だが乾燥した極地に住んでいた彼らに湿度の高いニューヨークの冬は毒で、白人社会の病気にも免疫がなかった。

2週間のうちに全員が健康を損なってしまった。翌年の夏まで生き延びたのはミニクとウィサアカサアクだけで、ウィサアカサアクはグリーンランドに戻ってゆき、後にミニク一人が残った。博物館ではミニクのために父親の葬儀をして埋葬の様子を見せたが、その実、遺体は解剖に回されて、骨は他の死者のものと共にエスキモー人種の標本として密かに収蔵された。墓には布を着せてマスクを被せた丸太が入っていた。

ミニクは館長ウィリアム・ウォレスの養子になって暖かい家族の間で手厚く育てられたが、あまり社会に馴染めず、1909年にヨーク岬へ戻った。渡航費はピアリー北極クラブが負担した。この年の夏、ピアリーは北極点への最後の旅を終えて名声に輝いていた。

青少年期を長くアメリカで過ごしたミニクは、しかし故郷の生活にも馴染めず、1916年に再びニューヨークに戻った。職が見つけられず、ニューハンプシャーに行って知人の農場で暮らした。1918年のスペイン風邪の流行で亡くなった。彼は埋葬の真相を知ってから、遺骨を取り戻そうとしたが果たせなかった。10代の頃、次の文章を書いた。

「12年前ピアリー氏がやって来くるまで、私たちは白人を見たことがなかった。...はじめ、ピアリーは私の部族に十分親切だった。飾り物や狩猟用のナイフや銃、ソリの材料にする木材を贈り物にくれた。しかし、帰国の準備が始まると、別の面を見せるようになった。私たちが見ている前で、私たちの死んだ友人や先祖の骨を梱包した。女たちが泣いて男たちが問い詰めると、彼は、死んだ友人たちを暖かく楽しい土地に連れていって埋めてあげるのだと答えた。

私たちが火を灯すための火打石に使ったり、狩りや料理道具を作るための鉄は、巨大な隕石が唯一の原料だった。これをピアリーは彼の汽船に載せて、それをとても必要としていた私の貧しい部族から取り上げた。その後、ピアリーは私の父と、勇敢なナトゥーカとを、彼は私の部族のもっとも強い狩人でありもっとも賢い男だったが、一緒にアメリカに来るよう説得した。部族の人びとは彼らが去るのを心配したが、ピアリーはナトゥーカも父も一年で帰ってくるし、その時は沢山の銃や弾薬、材木や金属、女子供への贈り物を持って帰るのだと説明した。私たちは船に押し込まれ、犬のように扱われた。ピアリーは私たちにほとんど近づかなかった…。」(補記3)

7歳で故郷を離れた子供が、部族の生活事情をどの程度まで理解していたかは分からないが、エスキモーから見たピアリーは、ピアリーが自負した慈悲深い英雄像とは随分違っていたようだ。

AMNHに収蔵された骨はずっと後になってグリーンランドに返還され、1993年に教会の墓地に埋葬される。

1886年、及び 1891年から97年にかけての遠征は、豊富な図版と共に著書「NORTHWARD over the "great ice"」(北方、大氷原の彼方へ)に詳述され、1898年にロンドンで出版された。隕石発見から回収の様子を示した以下 12点の画像は、この本から引用した。

雪に埋もれていたケープヨーク隕石 「女」 1894年5月

「女」の周囲に沢山のハンマー石が積み上がっている。1895年8月

「女」を劃くために別の土地から持ってきたものという。

(本来の地質は片麻岩で、打撃に向かないため)

「女」から約30m離れて、約7m低い位置にあった「犬」 1895年8月

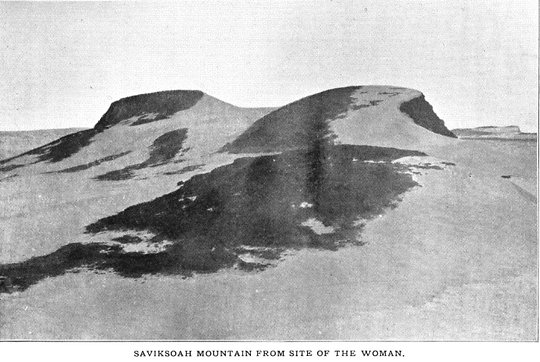

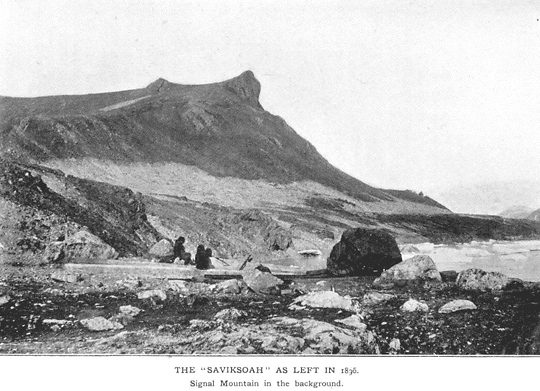

「女」と「犬」のあった「鉄の山」(サビクソア)

ピアリーは鉄の在り処を示し続けた独特の形状から

シグナル山と呼んだ。

流氷を筏にして隕石を船まで運ぶ

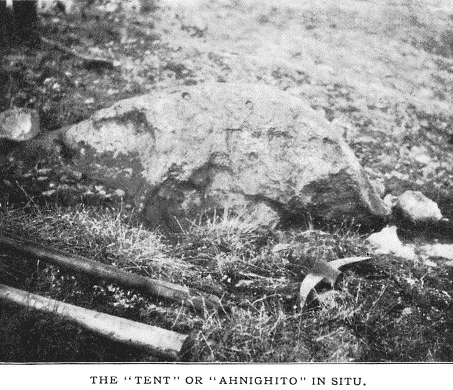

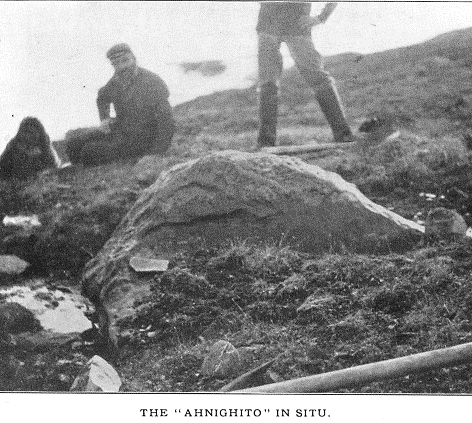

隕石島にあった時の「テント」(アーニギートゥ)

地質にかなり埋もれていた。

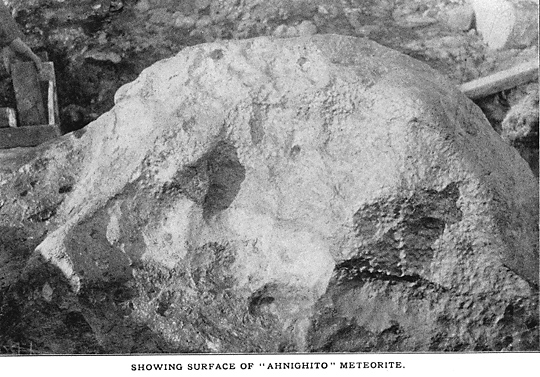

「テント」の地肌

この鉄塊は3つのうちでもっとも硬く、あまり利用されていなかったという。

他の2ケの表面は叩かれてすっかり滑らかになっていた。

鉄塊「女」の運び出し 背景は「鉄の山」 1896年

橋をかけて「テント」(アーニギートゥ)をホープ号に積み込む 1897年

左から 「犬」、「テント」(アーニギートゥ)、「女」の形状とサイズ

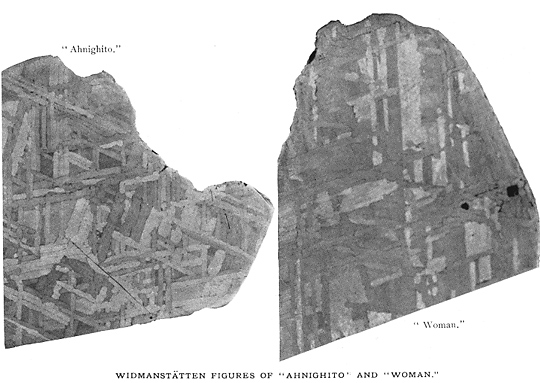

「テント」と「女」のスライス片

いずれもウィドマンシュテッテン模様が見られる。

3ケの隕鉄は加工性が異なるが、

成分的に互いに似通っている。

◆上掲の著書によると、「アーニギートゥ」その他の鉄塊は隕石でなく地上起源の鉄、ディスコ島産の「ノルデンショルドの鉄」と同類に違いない、という反対意見が、米国に戻ってほどなく新聞紙上に大きく載せられたらしい。この種の鉄塊が地球産であることは科学者たちがすでに証明済みである、少しも目新しいものでない、さても多大な労を払って珍しくもないものを持ち帰ったものよ、という論調だったという(補記2)。私には隕石より地表にある地球起源の鉄塊の方がよっぽど珍しいように思われるが…

モリス・ジェサップらの助力の下に試料の化学分析が行われ、鉄とニッケルの合金であることが確かめられた。内外の隕石学の権威に問うて揃って肯定的な見解を得た。ピアリーは著書の中で隕石である根拠を縷々述べている。

要点は、

・地域の地質は完全に片麻岩だけで構成され、ディスコ島産のように玄武岩の地質に埋もれていない。環境と関わりのない産状である。きわめて均一で、鉄の粒が石の中に散らばって入っている類ではない。

(斑状玄武岩はエスキモーが別の土地から運んできたもの。)

・酸で腐食させるとウィドマンシュテッテン模様が見られる。(自然のままの風化した表面にもその模様が見られた。)

・エスキモーたちに、天から落ちてきたとの伝承がある。

・1897年に AMNHのワイトフィールド博士が行った化学分析の結果は次の通り。

犬:[鉄91.0%、ニッケル 8.3%, コバルト 0.5%、燐 0.2%、炭素

0.014%]、

女:[鉄91.5%、ニッケル 7.8%, コバルト 0.5%、燐 0.2%、炭素

0.020%]、

アーニギートゥ:[鉄91.5%、ニッケル 7.8%, コバルト 0.5%、燐

0.2%、炭素 0.023%]

(※炭素以外の数値は 小数点以下2桁目を四捨五入したもの

-sps)

成分的にきわめて似通っており、おそらく 3ケは元は一つの塊から分裂したもので、硬さの違いは成分より熱履歴等の違いで生じたと推測された。ピアリー自身はウィドマンシュテッテン模様を最大の証拠と見ていたようだ。

前述したシカゴ大学のソールズベリー博士は鉄塊自体の特徴も、周囲の地質環境と関連性がないことも、隕石であることを支持しており、おそらく氷河の上に落下したものと判断した。

大英博物館のフレッチャー博士、ミュンヘン鉱物協会のヴァインシェンク博士、ウィーン自然史博物館のブレツィナ博士らも隕石であるとの判断を示した。

3ケの隕石はしばらく工廠に保管されていた後、1904年に

AMNHに運搬された。28頭の馬に牽かせた荷馬車が、ブルックリンからアッパーウェストサイドまでの通りを轟音を立てて走り、人々は沿道に並んで見物したという。ピアリーはエスキモーホールの演出を企画した。隕石の周りにエスキモーたちのナイフや生活用具を展示し、また彼らの生活の様子や鉄器を作っている姿を描いた絵が背景に設えられた。

アーニギートゥ他のヨーク岬隕石は人気の展示物だったが、その後の諸般の事情により(上述のミニクらエスキモーに係る件も影響したとみられる)、エスキモー関連の展示は取り払われ、ただ隕石だけが展示されるようになったという。1970年以降はアーサー・ロスホールに移されている。

AMNHに移管されてから後の計量によると、アーニギートゥの重量は約

34トン(※米トン、英トンで31トン)だった。サイズは

3.4x 2.1x 1.7m。

ピアリーが隕石の対価として遠征費用を調達出来たかは、いくらか微妙な成り行きである。ニューヨークでは

1898年にピアリー北極クラブが設立され、モリス・ジェサップが会長となって、北極点に到達するための遠征支援を標榜した。実際、費用の多くがクラブに集まった寄付金で賄われたという。遠征隊が持ち帰った毛皮その他の採集品は帰国時にジェサップが財団長にあった

AMNHに標本として委託され(関税が免除された)、その後クラブに引き渡される仕組みが作られた。物品はクラブへの寄付金と引き換えにパトロンたちの手に、あるいはピアリーを代理する販売店に譲渡された。

しかしヨーク岬隕石は容易に買い手がつかず、AMNHに展示された時点でもピアリー家からの貸与品の体裁であった。ジェサップは隕石を

5万ドルで買い取って、AMNHのパトロンとしてそのまま貸与してくれる知人を探したが、うまく運ばなかった。結局、ジェサップ自身が買い取る話に進んだが、彼は

1908年1月に亡くなった。

ピアリー夫妻は財団長を引き継いだ H.F.オズボーンに経緯を説明して交渉し、1909年に隕石は博物館に譲渡された。譲渡金額は一般に

4万ドルと伝えられている。ジェサップ夫人が同額の寄付を

AMNHに行った。前述したが、ジェサップは AMNHに 100万ドルを遺贈したことを重ねて記しておく。

ジョーがオズボーンに書いた手紙によると、夫に何かあったときの子供たちの教育資金として、隕石を売って得た収益をジョーが貯蓄しておくことをジェサップ氏は全面的に認めてくれていた、ということだ。

(続く)

補記1:フランツ・ヨセフ(ヨシフ、ヨシファ)諸島は、1873年にオーストリア・ハンガリーの探検隊が調査した時に、皇帝フランツ・ヨーゼフ1世(在位1846-1916)に因んで命名した群島。もとは広い玄武岩台地として形成された陸地が浸食によって島嶼化したとみられ、190をこえる島々・岩礁が数えられている。北極点まで約1,000km。ほぼ全域が氷河と氷に覆われているが、ホッキョクグマ、セイウチ、アザラシ、海鳥等の野生生物が棲息している。現ロシア領で重要な資源開発・戦略拠点と目されている。ノルウェーは一時自国領とみなして、フリッチョフ・ナンセン諸島と呼んだ。ノルトブルク島はもっともアクセスが容易な島。 (戻る)

補記2:1897年10月23日、フラム号による極地探検から前年帰国したノルウェーの探検家ナンセンがニューヨークを訪れて、多くの記者たちの質問を受けた。ピアリーの隕石について訊ねられた彼は、「隕石ではありません。たんなる地球起源の鉄です。ノルデンショルドが発見したのと同じものです。」と答えた。

同日の後刻催された夕食会にはピアリーも参加した。

5年間の休暇中だったが、海軍の制服を着用して臨んだ。ゲストとして彼はナンセンに暖かい歓迎の辞を述べるにとどめ、隕石については触れなかった。

ちなみにピアリーは 97年の遠征に出る前に休暇取消しの連絡を受け、4月にカリフォルニアのメアアイランド工廠に出頭するよう命じられた。が、影響力のある知人を通じてマッキンリー大統領に私的な仲裁を願ったところ、命令は撤回された。ピアリーは却って北極点到達を目指すための 5年間の休暇を要請して認められた。97年の遠征は、極点到達のための準備作業としても位置づけられたことになる。

補記3:グリーンランド北西部、北緯75度から80度あたりの「アバンナッソア(北の果て)」と呼ばれる地域は、人の住む世界最北の地で、現在はカナック(カナーク/旧チューレ)、ケケッタ、シオラパルク、サビシビックの4つの町村から成り立っている。このうちで最北にあるのはシオラパルク村、1971年に植村直己が滞在生活を送って以来、何人かの日本人冒険家が訪れたり、住んだりしている。カナックから

60kmほど離れており、犬ゾリで 10時間の旅という。

これら地元の人々は、ピアリーが隕鉄を持ち去った行為を、「俺たちの大切な生活資源だったのに」と、今でも怒り心頭だそうだ。(「ふしぎな北極のせかい」山崎哲秀著

2018年 より) (戻 る)

補記4:「エスキモー」の語を差別語として「イヌイット」、「カラーリッ(ト)」と(自らも)言い換える地域があるが、現時点では「エスキモー」とは「雪靴を履く人々」の意があって必ずしも差別語でないという見方も増えているらしい。

グリーンランド北西部(のシオラパルク)では現地の人たちは自らを誇りをもってエスキモーと自称しているとのこと。(「極夜」(2017年 中村征夫著より)) cf.

19世紀イギリスの北西航路探検 補記5

補記5:「昔は砂糖もビスケットもタバコもなかったが、白人の遠征隊がくるようになってから、わしらの手にもはいるようになった。アザラシの皮との交換じゃった。いまから考えればひどい話だが、アザラシの皮一枚でタバコ一箱もくれなかったもんだ」「われわれはセイウチ、アザラシ、トナカイ、キツネ、白熊などの毛皮しか使っていなかったが、遠征隊の白人たちはいろんなものを持っていたよ。鉄砲なんかは、手で押さえるだけで、二十メートルも三十メートルも先の獲物を殺してしまうんだから、はじめて見たときはそりゃあビックリしたもんだ」(シオラパルクの村人の談話から/ 植村直己「極北に駆ける」(1974年)より)

ジムシーのいた島で、インダストリアのダイス船長らがプラスチック回収のため、タバタバをエサに村人を使役するシーンを思い出す。(戻る)