| 862.チリ硝石・イキケ石 Nitratine, Iqiqueite (チリ産) |

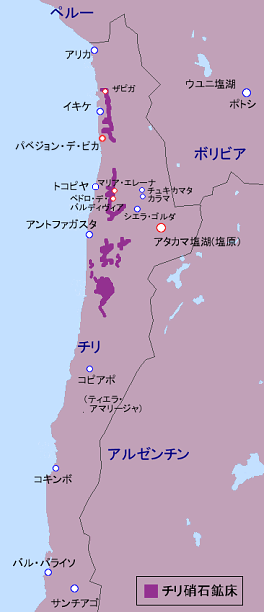

チリ硝石 Chile- Nitter, Soda-nitre, Soda saltpeter, Nitratine はナトリウムの硝酸塩鉱物で、組成式 NaNO3。水溶性・潮解性のため、乾燥した土地や雨滴のかからない場所に、ほかの塩類に混じって少量含まれて生じるのが普通だが、チリのアタカマ砂漠、カリフォルニアのデスバレー、ネバダ州、ペルーやボリビア、エジプトや南アフリカの砂漠など、極端に降雨の乏しい地域にはいくらかまとまって産する。しかし資源的な鉱石が大規模に存在するのは事実上チリだけである。

一般にアルカリ塩類の鉱床は、地勢変動によって大洋から切り離された太古の浅海、あるいは火成岩から塩類成分が流入した出口のない湖において、後の激しい乾燥気候のため水分が蒸発してゆき、塩類が析出して堆積層を形成したところが多い。しかしアタカマ砂漠のような品位75%

に達するチリ硝石の厚層が現れるには、さらに何か特殊な鉱化(硝化)作用が加わらなければならない。

その窒素成分がどのように供給され硝化され濃集したか、さまざまな仮説が提示されている。有機成因説としては、海藻の有機成分の分解・硝化、沿岸部の岩礁のグアノ(鳥糞化石)の飛来、空中窒素のバクテリアによる固定などがあり、無機成因説には、空中窒素の雷放電による硝酸の形成、火山性堆積物に含まれる窒素からの転化等が挙げられている。しかし確かなことは分かっていない。

ビーグル号の世界周遊航海に参加した地質(博物)学者チャールズ・ダーウィンは、その途次

1835年にチリのイキケを訪れ、「この一帯の眺めは、ふつうの塩が厚く殻をつくっていることと、硝石を含んだ沖積層が段々に積み重なっていることで、かなり特徴的である。これは、陸が海面から徐々に隆起する際に堆積したもののようだ。」「地表に出た塩の殻の外観は、…降雪があったあと、その雪があらかた溶けて、最後に汚らしい雪の吹きだまりが残っている光景、といった感じである。この溶けやすい塩の殻が、この地方ではいたるところ表面を覆っている。この事実は、周囲の気候がどれほど長期にわたって異常な乾燥をつづけてきたかを、ものがたっている。」「鉱山は厚さが二、三フィートある殻のような層になっていて、硝酸塩に、ごくわずかな硝酸ソーダと多量のふつうの塩とが混ざっている。この層は地表のすぐ下にあり、大きな平原というか盆地のへりをかたちづくって、150マイルの長さにもおよんでいる。この輪郭から推測すると、ここはその昔、湖だったのかもしれない。あるいはもっと確からしいのは、塩類の層にヨード系塩類が含まれている点から見て、内陸深くまで切れ込んだ海であったに違いないということだ。平原の地表は、太平洋の海面から測って3300フィート(※約1,000m)の高さにある。」(「ビーグル号航海記」荒俣宏訳)と観察している。

ビーグル号の世界周遊航海に参加した地質(博物)学者チャールズ・ダーウィンは、その途次

1835年にチリのイキケを訪れ、「この一帯の眺めは、ふつうの塩が厚く殻をつくっていることと、硝石を含んだ沖積層が段々に積み重なっていることで、かなり特徴的である。これは、陸が海面から徐々に隆起する際に堆積したもののようだ。」「地表に出た塩の殻の外観は、…降雪があったあと、その雪があらかた溶けて、最後に汚らしい雪の吹きだまりが残っている光景、といった感じである。この溶けやすい塩の殻が、この地方ではいたるところ表面を覆っている。この事実は、周囲の気候がどれほど長期にわたって異常な乾燥をつづけてきたかを、ものがたっている。」「鉱山は厚さが二、三フィートある殻のような層になっていて、硝酸塩に、ごくわずかな硝酸ソーダと多量のふつうの塩とが混ざっている。この層は地表のすぐ下にあり、大きな平原というか盆地のへりをかたちづくって、150マイルの長さにもおよんでいる。この輪郭から推測すると、ここはその昔、湖だったのかもしれない。あるいはもっと確からしいのは、塩類の層にヨード系塩類が含まれている点から見て、内陸深くまで切れ込んだ海であったに違いないということだ。平原の地表は、太平洋の海面から測って3300フィート(※約1,000m)の高さにある。」(「ビーグル号航海記」荒俣宏訳)と観察している。

チリ硝石に比較的高濃度のヨウ素が含まれることは、塩類の起源が海にあること、窒素成分も海藻から供給された可能性が高いことを想像させる。しかし近年は火成岩起源説を推す向きも多い。

なおアタカマ砂漠の塩類にはヨウ素酸塩のほかクロム酸塩も広くみられ、アタカマ塩湖には高濃度のリチウムや過塩素酸が含まれている。コピアポ石やコキンボ石のような第二鉄硫酸塩の存在はこの地方に起こる激しい風化(酸化)作用を示している。いずれにしても特殊な土地柄といえる。

チリ硝石はふつう白色〜灰色の塊状・皮殻状・層状で産するが、ときに空隙中に菱面体状の自形結晶が見られる。結晶構造は方解石と同じで、溶液を方解石の表面に滴下するとチリ硝石の結晶がパラレルに晶出する。また方解石同様の完全なへき開がある(へき開角

106.30°で、方解石の 105.5°よりわずかに広い)。

石炭の燠の上に滴下すると爆燃して黄色の焔を迸らせる(粉末状の木炭と共に加熱しても爆燃する)。爆燃は硝酸塩の特徴。黄色の炎色はナトリウムの特徴だが、岩塩(塩化ナトリウム)も同じく黄色の炎色を与えるので紛らわしい。ただチリ硝石は約

320℃で融解するが、岩塩の融点は約 800℃で、赤熱した木炭上でなければ熔融しない。

水に溶ける際に吸熱反応を起こすので、舌にのせるとヒンヤリ感がある。溶解度は温度によって大きく変化し、100g の水に0℃で73g、100℃で180g、110℃で200g

が溶け込む。この性質を利用して高温水蒸気を鉱石に吹き付けて塩類溶液とし、温度を下げて飽和・析出した純度の高いチリ硝石を取り出すことが出来る。(岩塩は温度によらず

27g程度でほぼ一定。)

チリの鉱床では、石膏、岩塩などと共に産する。他にシルビン、ブレード石

Bloedite、雑鹵石

Polyhalite 、グラウバー塩 Mirabilite、石灰芒硝 Glauberite (グラウバー塩に似ているため名づけられたが別の鉱物)、エプソム塩、ダラプスキー石

Darapskite

が多量に混在することがある。ホウ素成分が含まれることもあり、ウレックス石として共産する。砂漠の表層部はグラウバー塩や岩塩で覆われていることが多く、チリ硝石はその下の第4層ないし5層にもっとも濃集している。

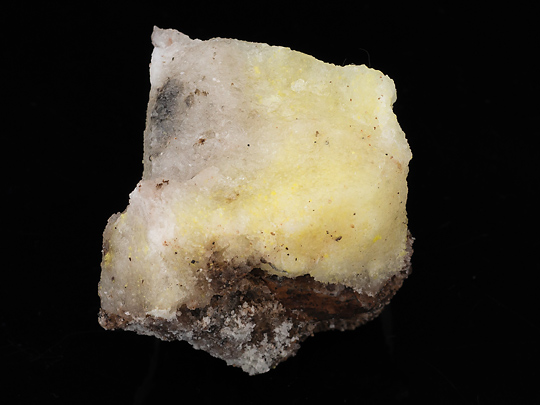

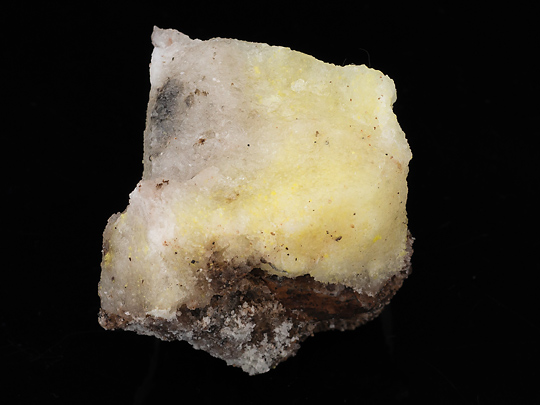

ときに黄色く色づいたカリーチェ(チリ硝石を多量に含む鉱石)があるが、着色原因は硫黄分やヨウ素、クロム酸等で、イキケ石

Iquiqueite、ラウタロ石

Lautarite、ディーツェ石 Dietzeite

といった珍しいヨウ素酸塩鉱物、クロム酸塩鉱物を伴うことがある。 なお水溶性のコピアポ石=黄ばんや、酸化鉄類も類似の色を与える。

チリ硝石は19世紀初から火薬原料として利用されるようになり、1830年代以降は欧米諸国で火薬・肥料原料として大量に消費された。チリ硝石ブームは20世紀の世界恐慌まで続いた。詳しくは別ページ、硝石とチリ硝石について、参照。

一次大戦頃の最盛期には約

300万トンのチリ硝石が輸出され、生産工場は130ケ所を超えた。しかし1930年以降は凋落の一途を辿り、工場の大半は

1960年代までに閉止された。数多くのゴーストタウンが生まれ、これらの町や工場の廃墟群が世界遺産に登録されている。

現在も採掘が続いているのは、アントファガスタ地方のマリア・エレナをはじめ数か所に過ぎないが、それでも年産50万トン近い硝酸ナトリウムが製造されている。とはいえ今日の世界の窒素需要(大半が肥料用)はほぼすべて空中窒素の固定によって賄われており、チリ硝石の存在感は微々たるものである。

マリア・エレナは 1924年頃から硝酸ナトリウムの精製工場が稼働された町で、硝石ブームが去った後、1965年、ペドロ・デ・バルディビア鉱山等と共に国営の経済開発公社

SQM社(化学鉱業社)に委譲された。SQM社の主業は肥料生産で、1980年に民営化された。マリア・エレナは(残存する)世界最大の硝石工場となっており、硝酸ナトリウムやヨードを製造している。ヨード供給は世界生産の3分の1を占める(チリは世界生産の3分の2を占める)。

SQM社はまたアタカマ塩湖の鹹水から塩化カリウムやリチウムを抽出し、副産物としてホウ素も生産している。アタカマ塩湖は現在、世界最大のリチウム生産地域になっているという。

コヤ・スルの工場では、マリア・エレナやペドロ・デ・バルディビア鉱山のカリーチェから生産する硝酸ナトリウムと、アタカマ塩湖産の塩化カリウムとから、硝酸カリウムを製造している。世界生産の半ばを占める。

画像はマリア・エレナにある鉱山で採れた鉱石。最大成分は岩塩だが、20%程度のチリ硝石を含むと思われる。黄色に着色しているのはイキケ石を含むため。イキケ石は 1986年に記載された鉱物。詳細は次のページに⇒イキケ石。

補記:エジプトに産する硝石類はかつて農業肥料に用いられたのではないかと推測されている。上エジプトのナイル地方のマーラやエスネの付近に産するタフル tafle と呼ばれる粘土に、 15%程度のチリ硝石が含まれる。

cf. No.577 アタカマ石 (チリの銅産に関して)