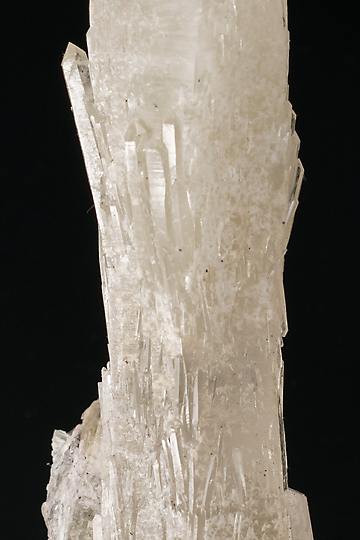

| 1049.水晶(発散形の連晶) Quartz, divergent growth (中国産) |

水晶の平行連晶(成長)形/亜平行連晶形をいくつかのページで取り上げた。cf. No.951(亜平行連晶)、No.953(カテドラル)、No.962(骸晶)、No.1035(ロケットブースター形)、No.1042(スケルタル)- No.1044(ジャカレー)、No.1045(微小連晶)。

平行連晶の基本は連接する単晶形の柱軸が揃い、柱面が平行に並ぶことだが、自然界では物事は必ずしも理想的であると限らない。連接は揺らぎを帯び、時にはある程度マクロな規則性を伴って累積するズレ/歪みを生じる。No.1045はその特徴が美しい鱗状に現れた標本といえる。

このページの標本はその類例だが、付着する微小単晶形が比較的長い柱面を持っている。そして局所的に微小形の上にさらに微小形が積み上がって、全体形が発散するように広がっている。一番下の画像の左側に注目すると、主たる大きな単晶形の柱面が左上に反り返っていることが分かる。これは微小形の集積が全体の秩序に統合されて広い一体面を形成しているのだ。こうした機構で全体形の面が形成されると、いわゆるロケット形(涙滴形)やアーティチョーク形、つぼみ形と呼ばれる形態に発展すると思われる。

下から2番目、3番目の画像は微小単晶形の付着が比較的まばらな主柱面の下半分に注目したものだが、主晶に対して柱軸が傾き、かつ柱面の下側が狭まっている微小形があることが分かる。これは微小柱面が主晶の柱面に対して平行でないための現象で、No.1020で見たような亜平行連晶形の特徴の一つといえる。

こうした発散が起こる要因としては水晶成分に他元素が含まれて結晶構造に歪みが生じた可能性や、環境条件(熱水溶液の成分・酸性度等)によっては亜平行連晶の方が(完全)平行連晶より出現しやすい、といったことが考えられる。私としては成長のどの段階でズレが起こり始めたのかが気になる。つまり、主単晶形(平行形)から発散形態への移行はいつ発生したのか、なぜ上半分にその影響が強いのか、なぜ柱面によって発散形の出現頻度が違っているのか、といったことを統合的に説明出来るのはどんな状況なのかである。