| 984.水晶(ブラジル式双晶2) Quartz Brazil law twins (インド産?) |

水晶の結晶構造は柱軸を含む面を鏡面とした対掌性(キラリティ)を持ち、構造が抱える電磁場は柱軸方向に入射した光に作用して旋光を与える。

No.940 及び No.941

で述べたように、右手水晶は右旋性を、左手水晶は左旋性を示す。この性質は19世紀初に偏光を使って観察されている。

偏光研究の歴史は一般に、デンマークの探検隊が 1668年にアイスランドから持ち帰った無色透明の結晶アイスランド・スパー(氷洲石:方解石)を、隊員の一人だった物理学者エラスムス・バルトリヌスが調べて、複屈折の性質を報告したことに始まるとされる(1669年)。方解石の結晶を点を描いた紙の上に乗せると、点が二つに分かれて見える。結晶を回すと、点の一つは動かず、もう一つは動かない点の周りを回転して見える。バルトリヌスは前者を正常屈折、後者を異常屈折と呼んで区別した。また結晶の配置によって点の像が一つになる方向(光軸)があることを認めた。

オランダのクリスティアン・ホイヘンスは、1672年にデンマークからパリに渡ったアイスランド・スパーの標本を観察し、以降、複屈折の研究を進めて、入射角と屈折角の関係性が正常光線と異常光線とで異なることを明らかにした。方解石には垂直に入射しても屈折する面があり、斜めに入射しても直進する角度があった。結晶を二つ重ねると、第一の結晶を通して二つに分かれた像は、第二の結晶を通してさらに二つに分かれて四つになったが、結晶の相対配置によっては分かれずに二つの像のままであった。

この現象は1世紀以上経った19世紀初になって再び多くの学者の関心を引く。きっかけはフランスの軍属技術者エティエンヌ・ルイ・マリュスが

1808年に気づいた観察だった。ある日、彼はパリのアパートで徒然にアイスランド・スパーを弄んでいたが、折からの夕日がリュクサンブール宮のガラス窓に反射して届いた。アイスランド・スパーを透かしてみると、結晶の配置によって二つの光点の明るさが交互に変化することを知った。

反射された太陽光は偏光しており、ちょうどホイヘンスが二つのスパーを使って見出したと同じことが起こっていたのだ。彼は光線がスパーやガラスによって、「ある種の整理」を受けると考え、やがて金属を除くたいていの物質(水面、黒大理石、象牙…)からの反射光は整理された光であることを知った。

1828年、イギリス、エジンバラ大学のウィリアム・ニコルはある角度に切った二個の方解石をカナダバルサムで貼り合わせたプリズムを発表した。稜に平行に通常光を通すと、正常光線が中間の境界面で全反射されて除去され、異常光線のみが境界面を越えて送り出される偏光フィルターである。(直線)偏光を通すと、偏光面とプリズムとの角度によって透過光量が変化する。

2個のプリズムを垂直関係で(クロス)配置すると、一方のプリズムを透過した偏光は、もう一方のプリズムによって完全に止められる。両者の間に旋光性を持つ物質を置くと、偏光面の変化に応じた物質像が観察出来る。旋光性の度合いを観察する旋光計として利用される。光の波長や透過厚さによって旋光度合いが異なるため、白色光を通すと干渉色(補色)が現れる。

ニコル・プリズムを装着した偏光顕微鏡が作られ、岩石薄片の偏光観察が鉱物同定法の一大潮流となった。光学品質の大きな透明方解石は入手が難しく、製作も手間がかかるため、ニコル・プリズムは高額な光学装置だったが、長く定番的に利用された。

さて水晶に話を戻すと、1811年にフランスのアラゴは、旋光計の原型となる装置を作った。数枚のガラス板を偏光子とし、反射させた太陽光(偏光)を、アイスランド・スパーを検光子として観察する。その間に、柱軸に垂直に輪切りにした水晶片を置いた。すると補色関係の色(緑と赤、あるいは青と黄など)の二つの太陽像が見えた。水晶片を回転させても、像の位置も色も変化しなかったが、検光子を回転させると、色を変えながら像が回転した。

同僚のビオは研究を進めて、異常光線の色が水晶片の厚みによって変ること、検光子を回転させると虹色の順で色が変化すること、そして順変化の過程が右回りに進む水晶片と左回りに進む水晶片とがあること(旋光性)を明らかにした。

1820年にイギリスのハーシェルは、旋光の方向と水晶の形態に現れる斜向面晶の偏りに関連のあることを指摘した(cf.

No.940) 関連のはっきりしない形態の水晶もないではなかったが、それは後にローゼが示したブラジル式双晶だったと思しい。彼はこのテの標本の旋光方向を調べる機会を持たなかった。 cf.

No.977

天文学者として有名なハーシェルが結晶光学の研究に進んだのは、スコットランドの科学者デヴィッド・ブリュースター(1781-1868)の影響があったとみられる。ブリュースターは1809年以前すでに約200種の鉱物の屈折率や分散を測定していたが、マリュスの報告に接してからは複屈折の研究に進んだ。方解石は複屈折の起こらない方向が一つだけある(一軸性)が、雲母など多くの鉱物では二つある(二軸性)。これを明らかにしたのがブリュースターだった。彼は 1819年にエジンバラ新科学ジャーナル誌を創刊し、ハーシェルの旋光性研究はこの科学誌に発表された。

ブリュースターもまた、水晶片などの旋光性に関するビオ(やゼーベック)の研究に関心を持ち、同じ珪素化合物で色のついた紫水晶を用いて同様の試験を行った。彼は約60点のブラジル産の紫水晶を調べたが、あるものは通常光下でライラック色、あるものは黄色で、他には緑色や無色のものがあった。

ブラジルと言えば、17世紀末に金鉱脈が発見されてゴールドラッシュに沸いた後、18世紀半ばにダイヤモンド・ブームが起こった。同じ頃、かつての金山町オウロ・プレトでシェリー色のトパーズが発見されて、さまざまなカラー宝石が採集されるようにもなった(新大陸発見以来、南アメリカは緑色宝石エメラルドの産地として知られた)。この時、水晶やその族の石英類も意識されたと思しい。19世紀初には伝統的にメノウ細工で知られたドイツ、イダー・オバーシュタインからの移民がブラジルに入り、世界最大級のメノウ産地を発見した。同時に美しい紫水晶も採れて、ヨーロッパに流れ込んだ。

紫水晶は古代には宝石としての魔術的効能が謳われる類の希少品だったが、この時代になるとロシアや次いでブラジルから大量に供給されたため、すっかり市場価格を落としてしまった。ともあれ、ブリュースターの研究はちょうどブラジル産紫水晶がヨーロッパに入ってき始めた時期のものである。

この研究は「旋光性について、紫水晶の光学的構造の現れとして、着色物質の分布に関する知見とともに」と題して

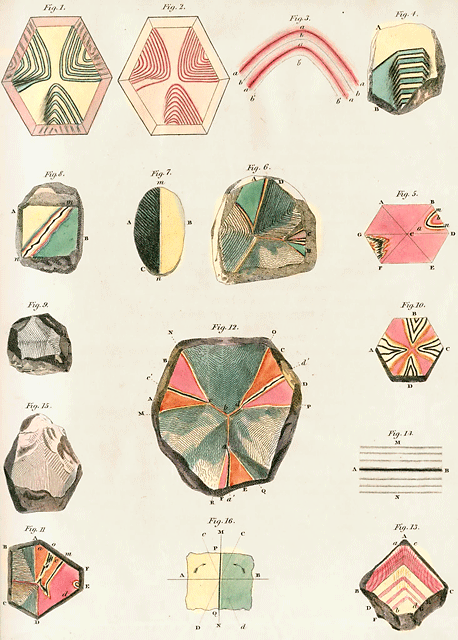

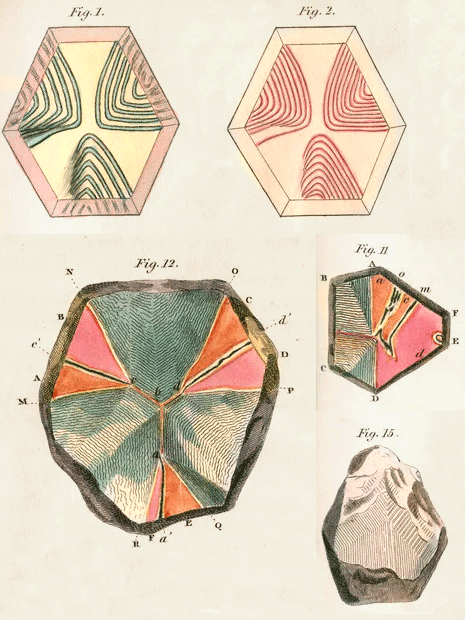

1819年に発表され、1823年のエジンバラ王立学会紀要に採録された。美しい彩色図が載っているので引用する。ほとんどの図が柱軸に対して垂直に輪切りにした薄板を偏光観察したもので、図を特徴づけているのは異なった色に発色した領域が交互に織りなす脈模様であり、その分布が三方対称的であること、脈模様の発達する領域とそうでない領域とがはっきり分かれて幾何学的に分布することである。もっとも、多くの標本は構造の分布が不規則で、図に示したのは特に形状が整ったものだと、ブリュースターは断っている。

偏光を通して観察すると、(ビオの観察とは異なり)、紫水晶ではふつう、対掌的な二つの旋光性を持つ領域が共存していた。セクター構造が発達し、補色関係にある二つの色の領域が交互に現れるセクターや、干渉色の発現しない(一様な色合いの)セクターがあった。旋光性の異なる領域の間は黒いフリンジ(縁)が区画していた。

以下、ブリュースターの説明をかいつまんで述べると、Fig.1

はピンク色の紫水晶の錘面をカットした板で、V形の模様が入れ子式に重なった領域が三方にある。一つおきの柱面の配置に呼応しており、V形の先端はいずれも中心を向いている。青味を帯びた領域は検光子を右から左に回すと順方向の色変化を生じ、黄味を帯びた領域は検光子を左から右に回すと順方向の色変化を生じる。

両者の間は黒いフリンジで区画されており、フリンジ部分は検光子を回転させても色の変化を起こさない。というより、隣接する二つの脈の逆作用によって干渉色が打ち消されている。

Fig.12

は彼が観察したもっとも美しい紫水晶の錘面から柱面にかけての切片である。一つおきの柱面エリア、M-N、O-P、Q-Rが、それぞれ中心に向ってなす三角領域は、間に黒いフリンジが入って2つに分画されている。A,C,E

は順旋光性の領域、B,D,Fは逆旋光性の領域。これらの間にある別の一つおきの柱面エリア、McbaR、 NcbdO、 PdbaQでは脈模様が発達している。旋光性が異なる領域が交互に連なった構造だが、幅がごく微細であるため、ほとんどまったく色味を帯びていない。

A,B,C,D,E,Fの領域はいずれも黄味を帯びた茶色で(と書いているが彩色図は少し色味が異なっている)、結晶のほかの部分はどこも淡いライラック色である。

ブリュースターはFig.1 及び Fig.12 に示されるセクター構造は、よく発達した紫水晶において、ごく一般的なものだとしている。もっともほとんどの紫水晶では、しかし、脈の分布はきわめて不規則であり、脈幅は時にきわめて狭いことがある。他にも細かな観察事項をさまざま述べているが割愛する。

このようにブラジル産の紫水晶は、右手水晶の領域と左手水晶の領域とが繰り返し互層して一つの結晶形の下に統合されていることをブリュースターは観察したわけである。脈構造やフリンジの成因についての現代的な解釈は、砂川一郎博士らが試みているので、ページを改めて紹介したいと思うが、博士は脈状(縞状)構造を、むしろブラジル式双晶のスタンダードな出現形態と考えているように見受ける。(形態上のブラジル式双晶には関心がない様子だ。) ⇒ No.985

ブリュースターが観察した黒色のフリンジは、今日、ブリュースター・フリンジと呼ばれている。

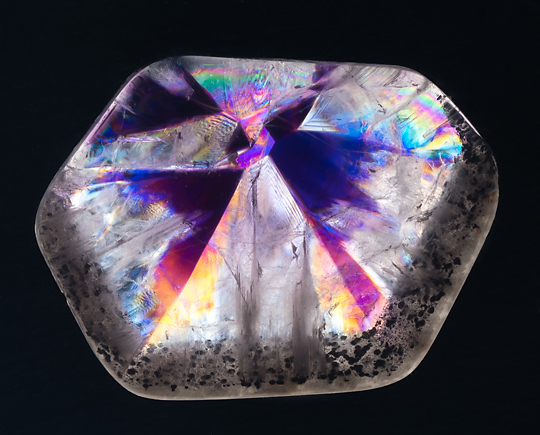

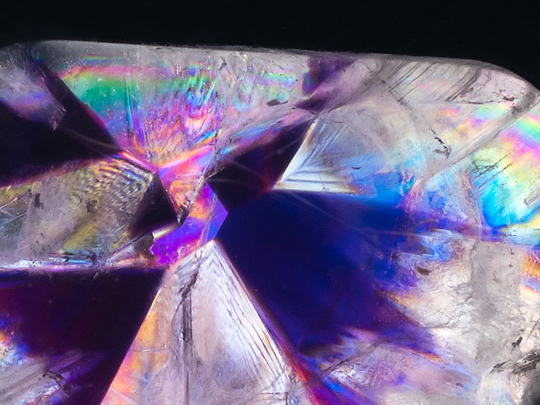

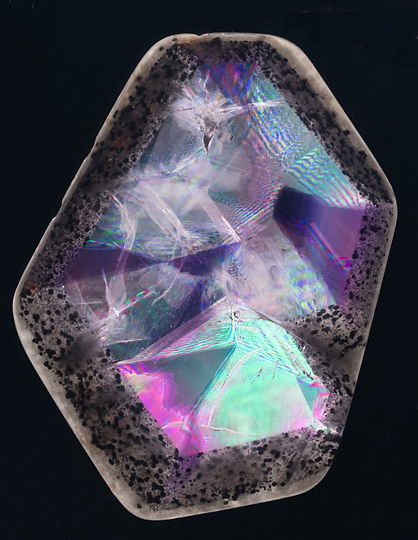

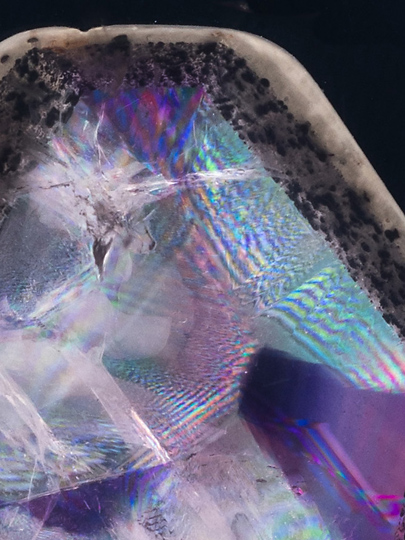

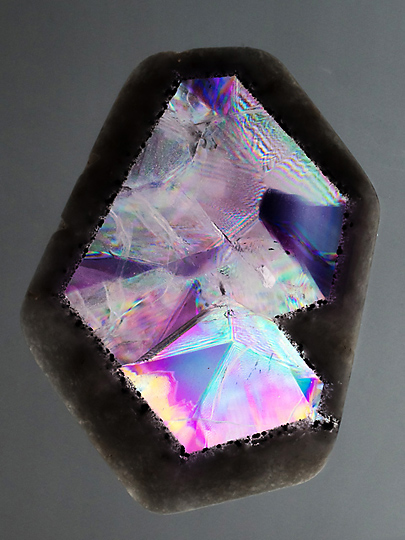

画像の標本は特殊なタイプの水晶-紫水晶で、無色透明の部分と紫色に着色した部分とが幾何学的なセクターをなして分布した輪切り片2点である。産地は秘匿されているらしく、業者さんはインド産と仰るがはっきりしない。

ポラロイド式の偏光フィルターの間に標本を挟んで観察すると、干渉色が現れて美しい。局部的に暗色の細かい縞模様が見られる。厳密な意味で「ブリュースター・フリンジ」であるか定かでないが、少なくともブラジル式双晶領域の分布に関連して生じることは確かと思われる。

左右手水晶ラメラの立体的な境界面は、輪切り面に必ずしも平行でなく、薄片の厚みに対して左右手層が占める比率は一定でない。そのため現れる干渉色は虹色のグラデーションをなす。左手層と右手層を等分に通過した偏光は、旋光性が打ち消されて、暗色のフリンジとなって観察される、と思しい。

よく整った理想的な単結晶(の輪切り片)は、六角形状の稜を結ぶ対角線が区切る6つの三角形にセクター分けされ、一つおきの3セクターが同じグループに属する(2グループに分けられる)と考えられる。これは水晶の錐面が2グループ(r面と

z面と)に分けられることに呼応している。水晶の着色やインクルージョンの分布はしばしばこの2グループのセクターに呼応するが、画像に見るように、セクターの分布は単純でなく(6つと限らず)、多数のセクターがモザイク状に複雑に絡み合う。水晶の成長過程は外観ほど単純でないのだろう。

これらの標本では通常光下で紫色に見える部分が一方のグループに、無色の部分がもう一方のグループに分けられると思しい。

続き ⇒No.985 アメトリン

cf. No.903 ブルースター沸石 (デヴィッド・ブリュースターに献名された)