チャルチウイテ関連の記事(書いた順=話の流れ順):

鉱物記 トルコ石の話

ひま話 大航海時代とガラス玉の宝石

ひま話 アステカの宝石チャルチウイテとシウイトル

ひま話 メキシコ征服とチャルチウイテ

★これまでチャルチウイテについて書いてきたテキストの中で、この石が今日では一般にヒスイ・硬玉とされていることを述べた。あるいは緑色のトルコ石を指したのではないかという推測も述べた。またスペイン征服後の歴史書ではエメラルドとして扱われてきたとも述べた(実際には今日でもその説は残っている)。ついでにいうと軟玉・ネフライト

と考えられた時代もあったらしい。ここではそのあたりの話題を取り上げたい。

最初に断っておくと、この種の問題は決定的な原標本(=チャルチウイテであると分かっている石1ケまたは数ケ)があれば、迂遠な推論はすべて無用となるはずのものである。しかし残念ながら、私はまだそのような検証資料を目にしたことがない(あるいはこれからもないのではないかと恐れている)。なので今ここで出来ることは、いろいろな状況を検討しつつ、私なりの推測を述べることだけだ。

アメリカの宝石・鉱物学者では、ティファニーのクンツ博士やAMNHのフォーシャグ博士がメソアメリカのひすい文化に関心を抱き、この方面に論考を残している。特にフォーシャグは短期駐在を機に熱烈なメソアメリカ文化のファンとなり、1950年代にはひすい産地の研究を精力的に行って、マヤ文化で用いられた石材がグアテマラのモタグア峡谷の蛇紋岩帯、マンザナル村付近から出たものであることを指摘した。

彼はチャルチウイテについても造詣が深く、これをひすい輝石(Jadeite)と考えた。

ただその根拠は私には少し疑問がある。というのも博士はオルメカやマヤ文化の遺物の一部に中国のヒスイに似たタイプのひすい輝石が用いられていることを示し、サアグンの描写と照合してチャルチウイテはヒスイであると間接的に述べたものの、アステカの遺物を直接指した議論はしなかったからである(もちろんアステカ文化でも先行する文化と同様にひすい石材が用いられたと述べているのだが)。クンツも同様にアステカの遺物を直接示すことはなかった。

しかし果たしてアステカ人のチャルチウイテ愛好は、オルメカやマヤ文化に由来するものなのだろうか? 私はそうではないと思っているのだが…

★サアグンの記録のなかのチャルチウイテ

1521年にコルテスがテノチティトランを陥落させた後、スペイン人入植者が続々とメキシコへ渡ってきた。キリスト教団各派も先住民改宗の情熱に燃える宣教師を送り込んだ。フランシスコ派のベルナルディーノ・デ・サアグンはそんな1人だった。彼は1527年にヌエバ・エスパーニャに来て半世紀の間この地に暮らした。征服当初、サアグンは夥しい数の先住民が洗礼を受けに大挙して教会に押し寄せるのを目にしたが、一方で彼らが古い宗教を捨て去ったわけでないこともよく理解していた。宗教は、その信仰が真摯であればあるほど、人の世界観や生活習慣、処世態度に大きな影響を与えるものであり、簡単に拭い去ることは出来ない。彼は洗礼を受けた先住民たちの精神生活がどうしても自分たちスペイン人と同じでないことを鋭く意識せざるを得なかったのだろう。

彼は古い宗教を厳しく取り締まったが、一方で先住民の従来の宗教、風習、ものの考え方を深く知ろうと努めた。書記生として教育した才能のある先住民たちに手伝わせて、1570年までに「ヌエバ・エスパーニャ全史」と呼ばれる記録をまとめた(フィレンツェ絵文書として現存する)。先住民たちに従来の絵文字・文法を用いた記録を作らせ、これをスペイン語に訳して併記する良心的な手法が採用されているのだが、サアグンが手を入れたスペイン語テキストには翻訳とは言いがたいほど彼の見解が盛り込まれ、先住民の神々の御業はあくまでも悪魔の所業であることが主張されている。

それはともかく、チャルチウイテについては、一般的に濃い緑色の石であって、「緑色で透明ではなく、白色が混じっている」と述べている。もっとも珍重されたのはケツアル鳥の羽の色をしたケツアルチャルチウイトル(quetzalchalchihuitle)で、「まさに純粋な緑色で、斑点もスジもない」石であった。サアグンはまた、ケツアリ/ケツアリツトリ (quetzalitztli) と呼ばれる「エメラルド」があり、この土地でもっとも優れたもので非常に価値が高く、ケツアル鳥の羽の緑色なので、そう呼ばれている、と書いた。後代の学者にはこの2者を同じものと考える向きと別ものと考える向きがあるが、前者はこれをもって、サアグンはチャルチウイテをエメラルドとして記録した最初のスペイン人だったとしている。

ふつう、「アステカ人がもっとも珍重した石はチャルチウイテであった」と述べられるとき、想定されているのは、このケツアル鳥の羽の色をしたケツアルチャルチウイトルのことと考えられる。このページでも以下、単にチャルチウイテと呼ぶときはこの石を指す。

このような色の宝石/貴石鉱物としては、彩度の高い緑色のものでは孔雀石、トルコ石、バリッシャー石、ガスペアイト、(コニカルコ石)あるいはヒスイ/クロロメラナイト、エメラルド、アマゾナイトなどが考えられる。彩度の低い緑色のものではトルコ石、ヒスイ、軟玉、ミメット鉱、菱亜鉛鉱などが想定可能と思われる。フォーシャグ博士はこの石を、ミャンマー産に典型的な鮮翠色のひすい輝石ではないかと考えた。

参考のため、ケツアル鳥の画像を2点載せておく(画像提供:からこと丸 三宅和子様)。すでに述べたようにこの鳥の羽自体が非常に貴重な財産であり、聖物として扱われていた。

Reaplendent Quetzal カザリキヌバネドリ ↓↑

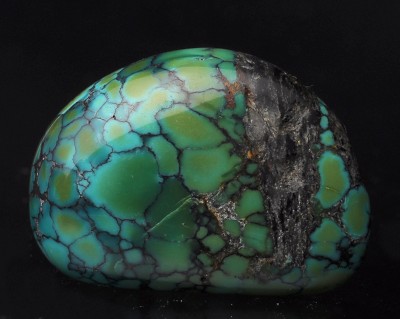

トルコ石 (緑色と青色が混じったもの)↓

イツタクチャルチウイトル(Iztacchalchihuitle) と呼ばれる石は、白い= iztac チャルチウイトルで、「緑色または透明な青の脈のある白いもので、白に他の色が混じったものもある」と述べられている。緑色の部分よりも白い部分の方が多い石であったろう。フォーシャグは、このタイプを白色ヒスイか、曹長石 Albite とひすい輝石の混合物と考えた(実際にその種の石材がメソアメリカで用いられている)。

ティルアヨティク Tilayotic は、黒い Tiltic ひょうたん ayotic <ayotl の意味で、黒色に近い緑色の石だったと思われる。サアグンはジャスパー(碧玉)の一種と考え、16世紀の別の識者は孔雀石を想定した。あるいはケツアルチャルチウイテとは別種の鉱物なのかもしれないが、フォーシャグは、クロム濃度の高い濃色のひすいの一種クロロメラナイトと推定した。

シウトモリ、シウトモテトル Xiuhtomolli, xiuhtomotetl は、青色の xiuhtic

骨のtomo 石 tetlで、緑色か青色の骨のような石の意味。サアグンは「チャルチウイトルのようだ。緑と白が混じっている。美しい」「彼らはこれをグアテマラやソコノチョから持ってくる」「モザイクに用いる」と述べた。トルコ石にあてた史家もあるが、フォーシャグは白色層と青色層を持つアマゾナイトと指摘した。

しかし骨だというなら、スポンジのような空隙だらけのヒスイ(ミャンマー産に稀にある)や風化した豆ひすいタイプのもの、あるいはドライボーンと呼ばれるタイプの青色の菱亜鉛鉱なども候補として考えられそうである。

ちなみにチャルチウイテの装用は上流階級の人々にのみ許されていたので、身分の低いものは代用の緑色石を用いた。そうした価値の低い代用石には灰緑色の閃緑岩や蛇紋岩系の石が含まれていたと考えられており、アマゾナイトや緑色石英、ジャスパー、オパールなどもあったかもしれない。

以上サアグンが述べた描写を一通り見渡したとき、我々鉱物愛好家には次のような想像が湧く。

1)チャルチウイテはふつう緑色の部分、白い部分、あるいは黒い(濃色の)部分などが混じった石であり、それらはひとつの石の中で分ちがたく絡まりあっているのではないか。(最上質の石は緑色部分のみのムク材)

2)おそらくチャルチウイテは自形結晶を明瞭に示す石ではなく−もしそうなら、緑色の部分だけを取り出して利用することが比較的容易であったはずだ−岩石として産する塊(時に脈状)を切り出して利用したものだろう。

3)「透明でない」ことは自形単結晶でないことを示しているのではないか。(インクルージョンによって透明度を失っている可能性もあるが)

★エメラルド

サアグンはエメラルドという石についてある程度の知識を持っていたようである(〜1570年)。カスティーリョも少なくとも記録を書いた晩年にはそうだった(〜1568年)。また彼は「チャルチウイテはエメラルドに似ている」と書くことで、読者に一定のイメージを伝えられると考えていたとみていいだろう。

これ以降、メキシコの征服を扱った史家はサアグンの見解に従って、チャルチウイテをエメラルドとしてヨーロッパに紹介することが多かった。初期のメキシコ語辞典を編纂したモリナはチャルチウイテをエメラルドの原石とした(1571)。

しかし、アステカ王家の血を引く先住民の史家テソソモクは、エメラルドと呼ばれている石は実際にはチャルチウイトルであることを指摘している(1598)。彼はそれがエメラルド「ではない」ことを知っていたのであろう。

エメラルド説が広まった背景には、当時、実際にエメラルドが新世界から旧世界にもたらされた経緯があったことを知っておく必要があろう。

今日、我々はエジプトやギリシャ、ローマの古代文明においてエメラルドが広く知られ、用いられたことを知っている。それらはシナイ半島やアフガニスタン、あるいはオーストリアなどの産地からヨーロッパに入ってきたものだった。しかしメキシコ征服の頃には、エジプトの鉱山は忘れ去られて久しく、オーストリアの産地はほとんど知られていなかったと思われる。アフガニスタン産(やインド産)のエメラルドの流通事情も、コンスタンチノープルの陥落以後、決してよいとはいえなかった。エメラルドはかなり入手の難しい石だったはずだ。

ところがスペイン人の新大陸進出によって、コロンビアでエメラルド鉱山が発見された。ずっと後になるまで安定的な供給はかなわなかったけれど、ヨーロッパ世界を驚かすに足る良質で大粒のエメラルドがこの時期に注目を集めていたのだ。(cf.

イスラム・スーフィズムにおけるエメラルドの象徴性⇒翡翠の名の由来:追記2)

コロンビアは南米大陸北端の土地である。ムソー、コスケス、チボーといった名だたるエメラルド鉱山の歴史は少なくともAD1000年頃以前に遡るとされる。パナマのシティオ・コンテの墓所から出土したエメラルドの磨き玉はAD700-900年頃のもので、ムソー産であることが確認されているというから、その歴史はもう少し古いもののようだ。(左の画像:この細工品は歯車のような尻尾を持った動物の背中にエメラルドがはめ込まれている。かつてオーパーツとして取り沙汰されたことがあり、古代のブルドーザーだとか、起重機の模型だという荒唐な説が立てられた)。

スペイン人が大陸に侵入して来たとき、コロンビアのエメラルドは、北はメキシコから南はボリビアに至るエリアまで、交易によってさまざまな先住民の間に広がっていたと考えられている。(フォーシャグ博士はパナマより北にエメラルドの遺物は出土していない、と述べているが、メキシコ高原のテオティワカンあたりにエメラルド製品が出ているようである←未確認)

ペルーのインカ人はエメラルドを聖石として崇めた。アステカ人もエメラルドを用いたとされるが、チャルチウイテがエメラルドであったとしたらの話と思われるので、ここでは保留しておきたい。コルテスはテスココ湖に沈んだ財宝を引き上げて、花や魚の形のエメラルド細工を回収したという話があるが、実際にはチャルチウイテであったろう。

ピサロはインカの内紛に乗じて一方の王を捕縛し、牢獄いっぱいの黄金を手に入れた(1532年)

が、インカの財宝にはエメラルドもあって、その産地が探し求められたという説がある(⇒補記)。しかしインカの領土内に産地はなかったので、探索はいずれにしても効を結ばなかった。同様にスペイン人はアステカ人が珍重したチャルチウイテの産地を知ろうとしたが、こちらもうまくいかなかったとされている。この石がエメラルドであっても、ヒスイであっても、緑色のトルコ石であっても、産地はやはりアステカの領土内になかった。

ピサロに随いてインカを倒し歴史の証言者となったフランシスコ・デ・ヘレスは、1531年の出来事として次のようなエピソードを記している、「やがてコケア(エクアドル中部海岸)という大きな村に着いた。〜そして金15,000ペソと銀1500マルコと、多量のエメラルドの石を手に入れた。その宝石はそのころ知られておらず、また貴重品ともみなされていなかったので、エスパニャ人たちはそれと引き替えに物をくれるインディオたちと衣服その他を交換したり、ただでくれてやったりしてしまった。」

つまり、スペイン人がエメラルドを知り、その値打ちを認めるようになったのは、コルテスがアステカを倒し(1521年)、その10年後にピサロがインカを倒した後のことと考えてよさそうである。

またピサロはインカの皇帝アタバリバを騙し討ちにかけて捕縛したとき、野原やアタバリバの幕舎にあったいっさいのものを獲物として回収した。その中には「8000ペソの金と7000マルコの銀、7個のエメラルドなどがあった」とヘレスは記している。彼の記録の中でエメラルドに言及された個所は、金と比べてきわめて少ない。

シエサ・デ・レオンの「インカ帝国地誌」は、この地域の情報をさまざま書いているが、関心があったのは明らかに金と銀で、エメラルドについての記述はそう多くなく、ほかの宝石については具体的な言及がほとんどない。彼によれば征服当初、エスパニャ人たちはひじょうな飢えや寒さに苦しめられ、行軍の途中でやむなく金銀やエメラルドを放棄せざるをえないことが多くあったという。

またその頃はエメラルドの何たるかが知られていなかったので、コリーマの村で多数のエメラルドが得られたとき、ガラス玉だという者と石だという者があった。確かめるために金敷きの上に載せて金槌で叩いたので、多くの石が破壊されたという。ガラスなら壊れ、石なら粉々になってしまうというのだが、宝石と思わないからそんなことが出来たのだろう。

レオンの記録には、かつてインガたち(帝国の王たち)が、ビクーニャの毛で織った極上の肌着を身につけ、金細工、エメラルドなどの宝石、鳥の羽根細工で飾っていたこと、征服者たちが各地でエメラルドを得たこと、しかしその産地を突き止めることはできなかったことが記されている(グラナダ王国(コロンビア北部)を除いて)。

当時の征服者の一人にベラルカザルという男があった。彼はエクアドル地方へ遠征した時、先住民から次のような話を聞いた。(コロンビアの)マグダレナ川の上流に非常に豊かな土地があり、その国の王は黄金の粉を全身に塗って儀式を行い、聖なる湖で身を清める。そして神官たちは黄金と緑色の宝石を湖に捧げる、と。彼はその黄金郷をエル・ドラードとみた。

この噂を聞いたスペイン人たちは思い思いに黄金郷の探索に乗り出す。ゴンサーロ・ヒメネス・デ・ケサーダは軍人ではなかったが、どういう成り行きからか900人の兵を率いて密林の中を8ケ月間歩き回ることになった。そうしてコロンビア中央平原に入り、チブチャ族に出会った。1537年である。上の伝説は実はこのチブチャ族について語られた話だったのだが、一説によると、ケサーダはグアチェタの谷で彼らの暖かい歓迎を受け、首長から9ケのエメラルドを贈られたという。別の説ではチブチャの首長は戦う前に逃亡したので、ケサーダは何の苦もなく、この地を手に入れることが出来た。

ケサーダは贈られたエメラルド細工は現地で加工されたものだと考えた。チブチャ族は石の産地を明かさなかったが、彼は部下の2人の大尉に命じて、そう遠くない土地にあるはずの産地を探索させた。そして1年後にボゴタの北西100キロ、トゥンジャの南西100キロのアンデス山中にチブチャ族の採掘場、ソモンドコ(緑の石の神、後のチボー鉱山)として知られる土地を見つけたのだった。チブチャ族はそこで主に雨季の間だけ採掘を行っていた。

スペイン人はチブチャ族を強いて、自分たちのためにエメラルドを掘らせたらしいが、あまりに僻遠の地であり、労働環境も芳しくなかったため、成果はあがらなかったという。スペイン人はつねに短期間で大量の収穫を上げることを考えた。言い換えれば、自分たちがそこにいる間に奪えるだけのものを奪ってしまえば、あとは野となれ山となれ、といった哲学の持ち主で、事業が思うようにいかないと分かると鉱山熱はすっかり冷めてしまった。彼らはどうも黄金ほどにはエメラルドに執心を持たなかったらしい。宝石鉱山ではどこでもそうだが、全体の採掘量に対して宝石質の石が回収される割合(歩留まり)はけして高くない。砂金を採るようなわけにいかないのだ。また黄金ほど簡単に換金できるわけでもない。それでも細々と採掘がされていたようだが、17世紀までに鉱山は密林に没し、1896年に鉱山技師ドン・フランシスコ・レストレポが再発見するまでその場所は分からなくなっていた。

チブチャ族を征服したスペイン人は、付近に勢力を張るムソー族をも征服しようとした。ところがムソー族はチブチャ族よりガッツがあり、20年にわたって頑強な抵抗を続けた。1555年にルイス・ランチェロは、彼らの本拠のある村を発見し、一部のムソー族の制圧に成功した。彼はさまざまな風聞を辿ってイトコ山の近くにエメラルドを豊富に産する土地があることを突き止め、山の麓に村を作った。こうして1558年から採掘が始まったが、ムソー族は何度も鉱山の襲撃を繰り返した。ここでもエメラルドの生産は伸びず、やがて放棄された。その場所もまた密林に埋もれ、どこにあったか今なお分からない。

その後の40年間、スペイン人は新しいエメラルド鉱山を見つけることが出来なかったが、1594年に今日のムソー鉱山があるあたり、町から4キロほど離れた地点に、先住民の採掘場が発見された。一説にはあるスペイン人が近くの町で馬のひづめの間に緑色に光る石のカケラが挟まっているのを見つけたことがきっかけだったと言われている。ランメルスベルクの鉛の鉱脈が発見された経緯と同工のエピソードであるが、おそらく作り話だろう。

いずれにしてもそれから15年ほどの間は盛んに採掘が行われ、大量のエメラルドが掘り出されて、本国に送られた。スペイン王室は生産量の5分の1を税収として得て、また特別に素晴らしい宝石が出たときもこれを接収した。しかしその後は生産が落ち込んだ。これまたお決まりの話になるが、過酷な長時間労働、劣悪な生活環境のため鉱夫の死亡率が異常に高かったことが原因のひとつである。

また現地の役人はエメラルドの産量を正直に報告せず私腹を肥やしたし、鉱夫にしても必ずしも諾々とエメラルドを取り上げられたわけではなかったという。

17世紀の中ごろ、王室は財務局の指導の下に鉱山組織の改編を行ったが、効果は上がらなかった。露天掘りで採掘できる鉱脈が尽き、坑道採掘に切り替わったことも減産の一因だったとされている。18世紀の半ばまでそうした状態が続いた後、壊滅的な火災が発生して採掘活動は完全に停止した。そしてコロンビアが独立するまで再開されなかった。

このような状況を勘案すると、スペイン政府が新世界のエメラルド鉱山を掌握し、相当量のエメラルド原石を得たのは1594-1610年頃のことであったと思われる。しかしその半世紀ほど前の時点で政府の目を洩れた原石が新世界や旧世界に流れていたことは十分に考えられることである。

また征服までに先住民が採集していたエメラルドの加工品、領主や貴族の所有物であったり、神殿に捧げられたり、あるいは死者とともに墓所に埋葬されていたエメラルドが、おそらく征服から数十年のうちに回収されて、やはりヨーロッパに流れたものと考えてよいだろう。

そこで、メシキコやペルーの征服史が書かれ、ヨーロッパで熱狂的に読まれた頃、人々はエメラルドについてなにがしかの知識を持っており、その実物を目にする機会も以前より増えていたわけだった。南米にエメラルドが見つかり、鉱山からエメラルドを産したことが、チャルチウイテがエメラルドであるとみなされるひとつの大きな要因だったということになる。

テソソモクが「エメラルドといわれている石はほんとうはチャルチウイテだ」と述べた時は、ちょうどムソーのエメラルドが豊富に流れていたときである。以下はまったくの想像で言うのだが、テソソモクにはコロンビアで採集されたエメラルドを実見する機会があったのではないか、そしてこれはチャルチウイテだろうかとスペイン人に確認を求められたことがあったのではないか。彼は古い慣習をまだ覚えていた年長の(上流階級の)係累に判断を仰ぐことが出来たのではないか。とすれば、チャルチウイテはエメラルドでなかった可能性が高いだろう。(サアグンが、「ケツアルチャルチウイトル」と「ケツアリツトリ(エメラルド)」とを区別していたと考えるなら、もともとこの石はエメラルドでないといえるが、その代わりアステカでエメラルドが珍重されたことを認めなければならない)

ついでながらスペインの国石はエメラルドである。もちろんそのエメラルドはコロンビアに出て、スペインの富となったものだ。

★軟玉 ネフライト

チャルチウイテがアステカ人の間で実際にどのような信仰を担っていたかはよく分かっていない。王侯貴族が威信財として装身具に用いたことは確かである。神々の像や祭礼の装束を飾ったことも確かである。また葬礼品として死者とともに埋葬もされた。

フォーシャグ博士によれば、これ以外の用途でアステカ人がチャルチウイテを使用した形跡はないという。と言いながら彼は、美しい緑色のチャルチウイテ(の粉末?-SPS)に緑色の真珠を加え、さまざまな種類の香草と混ぜ合わせたものが、頭痛を抑えたり、熱さましや咳止め薬として内服されたというエピソードに言及し、ときには死病に伏した病人の回復にも効果が期待されたとしているが、こうした呪術的な文化は征服後急速に隠されてしまったので詳細は分からない。中国の軟玉ばりに、若返り、長生の効果、死者の体の防腐効果があったという説もあるが、その根拠は何であろうか?

一方でチャルチウイテにはなんらかの魔術的効果が具わっており、護符になるという考えが、新世界にやってきたスペイン人の間にあった(生まれた)ようである。

初期の入植者や船員たちは、さまざまな彫刻が施されたチャルチウイテの細工品をヌエバ・エスパーニャで手に入れて本国に送り/持ち帰り、高値で売って利益を上げたという。伝統的なヨーロッパの宝石としては扱われなかったが、その代わりにある種の薬効があると主張されていた。身に着けていると、わき腹や腎臓の痛みを軽減するというのである。

実はこの種の痛み/病気は、入植者たちにとって非常に大きな心配事であった。慣れない土地を旅する者はとかく体調を崩しがちだし、風土病に免疫がないため、現地人にはなんでもない病気で死んでしまったりすることがある。当時、新世界に入ったヨーロッパ人には全身が黄色くなったり、おなかが膨れたりする病気で命を落とす者が珍しくなかった。

カスティーリョは仲間を襲う病状について繰り返し述べている。「わき腹が痛み出して3日か4日のうちに死んでしまうというのは、前にも触れたが、このメシカの地では珍しくなく、我々も前にテスクーコとそれからクジョアカンにいたときに、これで大勢の仲間の兵士が死ぬのを見てきた。」

原因の分からない病気に対して、アステカ人が大切にしている緑色の石には病除けの効果があるのかもしれないと、彼らが考えるようになったとしても笑うことは出来ない。なぜならアステカ人はこの病気にかからないのだから。これから新世界を目指そうという若者は、出発の前に競ってこの石を買い求めたことだろう。

もっともクンツ博士などは「この話はスペイン人の船員たちが、自分たちの(売る)石の価値を上げるために考え出した作り事と考えてまず間違いない」と断じている。蛇の道はヘビというべきか。

ヨーロッパ世界の文献にこの薬効石が現れるのは、モナルデスの書いた「我が西インディアスの薬物史」(1569)が最初である。彼はこの石をピエドラ・デ・イヤーダ

piedra de yjada と呼んだ。腰の石の意味だ。ほかの著者たちは

piedra de ijada と記した。フランス語では pierre

de ejade または単に jade

と記された。スペイン語の著作をラテン語訳した文献では

lapis nephriticus、やはり腰(腎臓)の石である。

お分かりであろうが、この語から後に一般に玉を指す語となるジェード、あるいはネフライトという語が生まれた。鉱物学用語

nephrite を最初に用いたのはウェルナーである(1780)。

モナルデスは品質のよいピエドラ・デ・イヤーダはエメラルドに似ていると述べた。つまりキレイな緑色だったということであり、チャルチウイテであったことの傍証といえよう。メキシコ征服から半世紀も経つと、この石はもうヨーロッパに入ってこなくなった。彼によれば、アステカの貴族たちが所有していた石はすでに売り尽くされてしまい、一方、石に関する知識や供給は新しい秩序の下に途絶えてしまったからだった。

ジェードに関する歴史はここからおかしな方向に進む。17世紀に入る頃、腰の石としてヨーロッパ世界で声価を得ていたラピス・ネフィリティクスに似た品質の石が、ペルシャやインド、中国などからヨーロッパに入ってきた。同じ薬効があると考えられて、ジェードと呼ばれた。

19世紀になると化学分析を武器とする鉱物学が発達した。ダムーアは中国産のジェードを調べて、それが透閃石

Tremoliteの一種、ウェルナーのいうネフライトであることを認めた(1846)。彼はさらに中国産のジェードを調べてゆき、ジェードにはネフライトのほかにナトリウムとアルミニウムの珪酸塩を成分とする別種の鉱物が存在することを知った(1863)。それはひすい輝石

Jadeite

だった。ダムーアはさらに研究を続けてメソアメリカのジェード製品が

Jadeite であることを認めた(1881)(ただし、彼が分析した石器がチャルチウイテであったかどうかは分からない。おそらく違うだろう)。

こうした経緯はいくつかの混乱を生んだ。ネフライトは歴史的に中国のジェードを指すと考えるむきがあり、それはその通りだが、もともとはアステカの石に与えられた語であった。ひすい輝石の存在が初めて確認されたのは中国のジェードであったが、この鉱物は歴史的にはむしろメソアメリカで古くから用いられてきたのだった(中国で本格的にヒスイが用いられるのは18世紀頃から)。

腰(腎臓)の石ネフライトはアメリカ世界のものと考えられているが、鉱物種はネフライトでなくひすい輝石なのであった。(チャルチウイテがヒスイだったとすれば、だが)

フォーシャグ博士そのほかの鉱物学者によると、メソアメリカにはひすい輝石の産地はあるが、ネフライトの産地は見つかっていないという。博士が分析したジェード製品はほとんどがひすい輝石または、ひすい輝石と透輝石、曹長石、あるいはクロロメラナイトなどの混合物であって、透閃石(ネフライト)に属するものはひとつもなかった。もっともカリフォルニア半島を含む北アメリカ各地にはネフライトの産地が点在しているのだが。

以上を考えると、チャルチウイテがネフライト(軟玉)であるという説は、高い確率で、錯綜した文献上の混乱、歴史上の誤解ということになりそうである。ただし、オリエント世界や東洋から入ってきた、腰の石に似た石がネフライトであったという事実は、頭に入れておきたい点である。軟玉の質感は、硬玉の質感と似ているのだろうか。(…化学分析をするまで分からなかったのだから、ヨーロッパ人は両者を区別していなかったのだろう)

余談だが、今日のパワーストーン文化では、ネフライトは腰痛や腎臓病に効く石だということになっている。しかし本来この効果はひすい輝石(またはほかの鉱物種)に寄せられるべきものであろう。

またメソアメリカの先住民はこの石を熱して、腰やわき腹を暖めるための温石(おんじゃく)として用いたのだ(遠赤外線効果)という説があるが、おそらくそんな事実はなかっただろう。この石の効果はむしろ護符的なものとしてスペイン人が考えついたと思われる。

cf.補記2 ウォルター・ローリー卿の「ギアナの発見」より スプリーン・ストーン(脾臓の石)

★ひすい

チャルチウイテが緑色のひすい輝石であるという考えはこれまで折りに触れて紹介してきたし、このページの初めの方でフォーシャグ博士による解釈も紹介した。有力な説であると思う。その強みはサアグンが述べたさまざまな種類のチャルチウイテの描写を、いずれもヒスイの特徴として無理なく説明できることだろう。弱点はしかし、例えばモテクソーマやコルテスが持っていたてのひらほどもある大きさの「エメラルドに似た」均質な石(平板状に磨いたもの?)が実際には見つかっていないことである。実は10円玉ほどの石でさえ見つかっていない。これは実物の裏づけが(ほとんど)ない仮説なのだ。

メソアメリカでは、オルメカやマヤ文化の伝統を汲む人々の間で、数千年にわたってひすい輝石が石材として用いられてきた。それは事実であり、議論の余地はないだろう。ただその石質は色も材質(組織や共存鉱物などの肉眼的な特徴)も非常にバラエティに富んでいた。これを鉱物学的にひすい輝石に属するという理由で、ひとくくりに扱うのはいささか乱暴と思われる。

長く煩瑣な議論になるので詳細は別の機会に譲るが、ひとことで言いますとな、メソアメリカのヒスイは基本的に宝石質ではないのだ。目を惹くような鮮やかな緑色のひすい輝石を用いた出土品は、ないとはいわないまでも全文化を通じて例外的であった。(フォーシャグ博士は数多くの文化遺物を目にされていたから、鮮やかな緑色の石の細工品が豊富に存在すると述べられているのだけど、その彼にしても、この種の石はごく小片に限られ大きなものがない、と述べている)

今日、モタグア峡谷の各地で(少なくとも3つの地域で)ひすい輝石の初生鉱床が見つかっている。歴史上メソアメリカで用いられたのと同質の石材が発見され、マヤン・ジェード、オルメカ・ジェードなどの名をつけて販売されている。しかし鮮翠色の均質なヒスイがない。

つい最近になってほんの数個ばかりの翠色の原石が発見されたが、それがすべてで、鉱脈は依然見つかっていない。あるアメリカのジャーナリストは、「おそらくすでに主な鉱脈が尽きて絶産となったのだろう、これこそアステカ人がチャルチウイテを非常に貴重なものと考えた理由である」と言っているが、どちらかというとご都合主義的な説と思う。絶産だから見つからないのでなく、もともと存在しないから見つからないか、あるいは探し方が足りないと考えるべきであろう。

もし濃緑色の、あるいはケツアル鳥の羽のような鮮やかな翠色のチャルチウイテがヒスイだとするなら、その種の宝石級の原石がメソアメリカの交易圏内に見い出されなければならない。ほかの色や品質のひすい輝石が大量に見つかっていることは証拠にならない。

(ちなみにサアグンは「チャルチウイトルでも質の悪いものはテカルコ付近の採石場で採れる」と述べた、とクンツは書いている。ここはしかしひすい輝石の産地ではあるまい?)

アステカでケツアル鳥の羽の色に因んで宝石名がつけられた事情は、カワセミの羽の色に因んで翡翠と呼ばれた中国の宝石を強く連想させる。人間の考えることはどこでも同じということだろうか。カワセミもケツアル鳥も、どちらも背中の羽が緑色(〜青緑色)で、胸側に鮮やかな赤色の羽を持っているところまで同じなのが面白い。しかしもちろんこれは、チャルチウイテがヒスイであることの証拠ではない。

★緑色のトルコ石

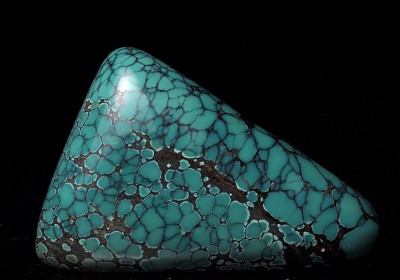

アステカ人がトルコ石文化を持っていたことは分かっている。彼らは青色のトルコ石を金や銀よりはるかに貴重な財宝として扱った。その文化がおそらく北方から持ち込まれたものであることもある程度確からしい。鮮緑色のひすいと違って、アメリカ南西部にその産地が実在しているのは強みだ。将来、緑色トルコ石の人気が高まってゆけば、チャルチウイテ=トルコ石説がもっと説得力をもって取り上げられる時がくるかもしれない。なんといってもトルコ石は、アメリカ南西部を含むナワトル語圏においてチャルチェウェートルと呼ばれてきたのである。トルコ石には濃緑色のものも、鮮緑色のものも、白っぽい(色が薄い)ものもある。スジも入るし、色ムラもある。サアグンの描写を、「透明でない」という条件も含めて満たしている。

以上、私は「チャルチウイテはチャルチウイテではないか」と思っている人で、宝石の魅力はその色や光の美しさ、質感のよさにあるのであって、同じ特性を持った石であるなら、それが翡翠であろうとエメラルドであろうとトルコ石であろうと、まったくどうでもよいことだと思っている人なのだが、それはそれとして、チャルチウイテを巡る鉱物学的事情をあれこれ考えてみるのは、愛好家としてやはり楽しいことである。

最後に余談だが、ひま話「トルコ石の伝承」で紹介したアンセルムス・デ・ブート(1550-1632)のトルコ石は、スペイン人の財産の中から手に入れたものであった。それはスペインに残った(元)イスラム教徒を経由したイラン産の石であったかもしれないが、年代を考えると、あるいは新世界から渡ってきたものであったかもしれない。確かめようもないことであるが、そんな想像をするのがやはり私には楽しい。

補記:伝説によれば、インカ帝国ではダチョウの卵ほどの大きさのエメラルドがある神殿に祀られていた。女神ウミナの転生の魂が宿る石とみなされた。女神の石と一緒に無数の小さなエメラルドが、いわば女神の娘の石として奉納されていた。インカが征服された時、スペイン人は神殿に押し入って小さなエメラルドをすべて回収した。しかしこの巨大な親石は彼らの手に渡らず、以後、行方が分からなくなったという。

これらインカのエメラルドが、ほんとうに鉱物学的にエメラルドであったかどうかは、私は今はなんとも言えない。

シエサ・デ・レオンによれば、マンタという海岸の村の首長はきわめて巨大なエメラルドの石を持って、その石は何世代にもわたって崇められていたという。誰かが病気になると石に生贄を捧げて平癒のための祈りを上げた。ただ、この石の存在は厳重な秘密であったという。

その地方の内陸部に豊かなエメラルドの鉱脈があることは確実だ、とレオンは書いているが、エスパニャ人たちはその場所を知ることが出来なかったようだ。

「…このプエルト・ビエホの地で見られ、発見されたエメラルドの数はたいへんなもので、その品質はインディアスのすべての土地のものに優る。グラナダ新王国(コロンビア北部)にはエメラルドがもっと沢山あるが、この土地のものとは比べ物にならない。」 (戻る)

補記2:イギリスのサー・ウォルター・ローリー(1552/54-1618)はデボンシア出身の郷紳で、エリザベス一世に仕えて寵を受けた。若い頃、異父兄

H.ギルバートの北米探検航海に参加した。ロアノーク島への植民や新世界への探検活動を支援する等、海外に雄飛を始めたイギリスの屋台骨を担った一人で、該博な知識を身につけたインテリでもあった。

後にスペイン人らが報告した南米の黄金郷(エル・ドラド)への想いを膨らませ、さまざまな情報を集めて、その都マノアがギアナ高原にあると推測した。私財を投じ投資を募り、五隻の船団を揃えて

1595年2月に自らギアナ帝国発見の航海に出た。

探検記の中でローリーは、原住民の高位者が身に着け、または交易品として扱っていた緑色の石に何度か触れている。

彼は調査の段階で、アマゾン川の南側のタパージョ地方に住むアマゾン女族(cf.

No.620)が黄金の延べ板を沢山蓄えている話を聞いた。「彼女らは、それを主として一種の緑色の石との交換で手に入れる。この石はスペイン人がピエドラス・イハダス(肝臓の石)と呼び、我々がスプリーン・ストーン(脾臓の石)として用いるもので、イギリスでは結石の疾患にも効ありとされている」と述べている(※ローリーはモナルデスの薬物史も読んでいた。)。

続けて、「この緑色の石を私はギアナでしばしばみかけた。通常どの王も首長も一個は所有しており、それを身につけるのは大抵奥方たちであるが、貴重な宝石とみなされている。」と。

「黄金の延べ板100枚と数個のスプリーン・ストーン(時に鎖状に繋いで連ねたもの)と」の組み合わせは、交易ないし身代金の定番品のように語られるが、ローリーはいかにもキリスト教徒らしく、黄金製品や土地の金鉱石にばかり関心が向かっていた。

伝聞が正しいなら、緑色の石はタパージョ地方のどこか周辺の土地で採集されたものに違いない。

ローリーらは同年8月に帰国し、ギアナ征服のための後続隊派遣を期待したが、「雲をつかむような黄金国の情報」に宮廷や投資家の反応は概ね冷たかったという。ギアナから持ち帰った金鉱の標本は偽物(黄鉄鉱)の評価を受けた。ローリーが書いた弁明の書、「広大にして資源に富む美しきギアナ帝国の発見」は 1596年に出版された。彼自身はこの後もギアナに小規模な偵察隊を送って情報を集め続けたが、1603年の女王崩御を境に大逆罪に問われ、ロンドン塔に軟禁されて長く不遇をかこつ身となった。 1616年に条件付きで釈放され、漸く2度目の航海に出ることが叶った。しかし金鉱探しの旅は、部下たちのさまざまな逸脱行為が重なって目的を達することが出来なかった。 1618年に帰国したローリーは探検中に起こったスペイン領サン・トメ植民地での掠奪行為の責を負って処刑された。少し前まで大手を振った正義だったことが、この時にはそうでなかったのだ。

ちなみにスプリーン・ストーンは、ウラル産のアマゾナイトがすでに賞玩されていた 19世紀中頃には淡緑色の長石の一種アマゾナイト(アマゾン・ストーン)とみなされて、欧州では神経の病や肝臓病、熱病に効き、蛇に噛まれた時にも効くと考えられていた。(戻る)