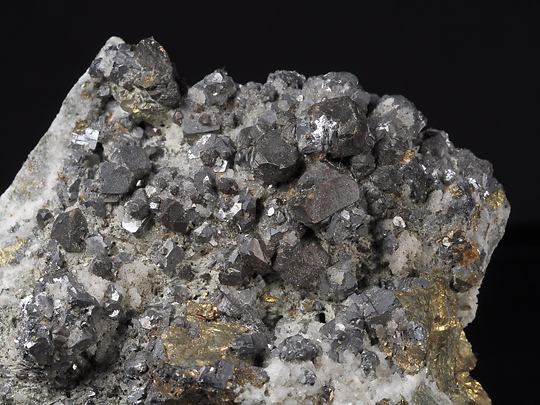

| 523.方鉛鉱 Galena (ブルガリア産ほか) |

鉛は金、銀、銅(鉄も)と共に古くから人類に用いられた金属である。ただこれらの貴金属と違って単体で存在することは珍しく、普通は硫化物(方鉛鉱)やその二次鉱物として見出される。そのため、製錬が必要であった。といってもそれは決して難しくはなかったようで、2,3の鉱物本を開くと、「最初の鉛は焚き火の中に方鉛鉱を投げ込むことで得られた。翌朝、冷えた灰の中から鉛を取り出せばよかった」という具合に描かれている。

トルコで発見された鉛のビーズはBC6500年に遡るとされ、おそらくこれに類したプロセスで得られたと考えられている。紀元前の地中海世界に勇名を馳せたバレアレス諸島の投石兵は鉛の弾丸を詰めた投石器を用いたが、彼らは地元の鉱石を簡単な炉火で製錬して鉛を得ていたらしい。ずっと降ってアメリカの開拓者たちが鉛を調達した方法も同じであった。南北戦争ではミズーリ州の豊富な鉛資源の掌握をめぐって南北両軍の間で激しい攻防が繰り広げられた。

方鉛鉱の融点は約900℃で火に融けやすい。ろうそくの火で炙ると、結晶の角が融けて丸くなる(ちなみに輝安鉱、自然蒼鉛、輝蒼鉛鉱の融点はさらに低い)。

しかし製錬のためには融点までの加熱は必要でなく、木下亀城著「鉱物資源辞典」を翻くと、「70%以上の高品位鉱は空気を通じて5〜600度くらいに加熱すると、酸化鉛と硫酸鉛となり、互いに反応して亜硫酸ガスを発生し、自然に金属鉛を生じ、炉から流れ出る。方法は簡単だが実収率が低い。」と示されている。効率はどうであれ、炉に鉱石を放り込めば実際に鉛が得られるらしい。

また、「鉛の融点は327.4℃。融点では酸化鉛を生じ、それ以上の温度では酸化が急激になる」ともあるので、高温状態が長時間続くことはむしろ望ましくなさそうである。

(リンクしている「冶金の曙」さんには、銀の製錬に関連して鉛の製錬法の資料が豊富に示されている。ご参考まで。)

(その後、同サイトさんから、上記では酸化鉛と硫酸鉛とが互いに反応するのでなく、それぞれが未反応の硫化鉛(方鉛鉱)と反応して鉛を生じるとのご指摘をいただきました

2008.7.23。)

方鉛鉱は立方体や、あるいはその隅角を八面体で欠いた形の端正な結晶を作ることが多い。立方体の方向に完全なへき開があるので、ハンマーで叩くと、小さな立方体に欠ける。実に分かりやすく、標本として素敵だと思う。

ときに蛍石の{111}双晶と同じ形の結晶を作ることもある。これは双晶面と接合面とが一致しない、接合面の不規則な双晶で、八面体結晶2個体が(111)面を接合面として接合した接触双晶に発し、成長につれ、{111}→{110}と晶相変化することにより、貫入双晶の見かけを持つようになったものと考えられている。(なんのことやら…)

ついでにいうと、かつて方鉛鉱が輝銅鉱に置換されたものが尾去沢に出て、ハリス鉱と呼ばれた。方鉛鉱のへき開面が残っていた。この石は後にデュルレ鉱の組成に一致することが確認された。

方鉛鉱は鉛の主要な鉱石で豊富に存在するが、単独で産することは少ない。閃亜鉛鉱と共産したり、銅鉱、銀鉱、金鉱に伴う例がよく知られている。

しばしば%オーダーの銀を含むことがあり、含銀方鉛鉱と呼ばれて、銀の重要な鉱石となる。これは輝銀鉱などの銀鉱物の微小粒を方鉛鉱中に含んだもので、白鳳3年(674年)、日本で初めての産銀が記録された対馬の銀は、この種の含銀方鉛鉱から製錬されたという。一般に含銀量が高いと方鉛鉱の結晶が細かく、結晶の粗いものは銀分に乏しい傾向がある。(補記)

方鉛鉱は希塩酸や硫酸にはほとんど作用されない。表面に塩化鉛あるいは硫酸鉛が出来て反応を妨げるからだ。希硝酸にはよく溶ける。鉛の可溶性塩類はすべて有毒である。

その昔、西洋では羊皮紙に罫線をひくのに鉛が用いられた。やがて水鉛や黒鉛が使われるようになった。水鉛はモリブデン、黒鉛は炭素であるが、その(和)名に鉛が付されているのは、鉛に似た性質を持つ(滑性のある)素材であることを反映している。

補記:ローマ人は鉛から巧みに銀を抽出した。銀を抽出した鉛のインゴットは

ex arg と刻印された。

BC43年にローマ軍が英国に侵攻した理由のひとつは英国に豊富に存在する金属資源を手に入れることだったという。英国には高品位の含銀方鉛鉱があった。この時代、水道管の素材として鉛は大きな需要があった。(1世紀前には水道管はまだ鉛管で作られていた)