草下英明著「鉱物採集フィールドガイド」(1982)の楽しさは、これまで何度もお話ししてきたが、今またひとつ、実践篇、栃木県小来川(おころがわ)鉱山の章にあるエピソードを今回のお話の枕にしたい。

昭和42年頃のこと、著者はふと手にとったグラフ雑誌に、「鉱脈のカンテラ−孔雀石」と題した記事を見つける。カラー写真の一枚に、鉱山から出た孔雀石らしい緑色鉱物が、女性作業員が両手に抱えたかご一杯に載っていた。別の一枚では、坑道の壁一面を青いどろどろした感じの物質がしたたり流れている。普段石のことばかり考えている氏はすぐにぴんときた。「きっと孔雀石以外にも、なにか珍しい鉱物が見つかるにちがいない」。そこで仲間と語らって鉱山を訪ね、ポスンジャク石やらラング石やらイダルゴ石やら、いろいろな銅の二次鉱物採集に精を出す次第とあいなるのだ。※補記9

グラフ記事のタイトル「鉱脈のカンテラ」とは、孔雀石によって緑色に染まった幻想的な坑道がそのまま銅鉱石の在り処を照らす道しるべになっている、とのニュアンスであろう。而して氏は、「鉱脈のカンテラであるのはもちろんだが、私たちにとっては、珍鉱物の道しるべでもあるのだ」、と期待に胸をふくらませる。

だが私は珍鉱物でなく孔雀石のことを、たいして珍しくないかもしれないが、時には息を呑むほど美しいたたずまいを見せる緑色の石のことを書きたいと思う。

孔雀石とはどんな石か。「銅と炭酸、水酸基が化合したもので、美しい緑色、ふつう細い針の形で、放射状か同心球状の集合体をつくる。また非常に緻密な厚い皮膜や塊となり、何層にも重なりあって、孔雀の羽に似た模様となるのでこの名がある。」「日本では質が悪くて宝石になった例はないが、銅を掘っている鉱山なら、そう珍しいものではない。」と氏は述べる。

ついで成因に触れて、「孔雀石のような鉱物ができるのは、銅を含む鉱脈の地表に近い部分が、雨水や大気の作用で風化分解し、水や炭酸、硫酸と化学変化を起こして二次鉱物をつくりだす。ブロンズの彫刻などが、いつの間にか青緑色の緑青(ロクショウ)におおわれてしまうが、あれと同じことが自然の山の中で行われるわけだ。緑青というのは、孔雀石か、銅の含水硫酸塩であるブロシャン銅鉱であることが多い。こうした部分を、銅鉱床の酸化帯(ヤケ)といって、大規模なものならば、必ず珍しい他の二次鉱物を伴っているものだ」と説明している。まことに簡にして要だと思う。

コンゴ、カタンガ地方産の孔雀石

(針状結晶の放射集合物で絹糸光沢を示すもの)

同上 (破面)

(破面に針状結晶がホウキ状・樹枝状に集合している様子がみえる。

後述のノギスジ(芒筋)、束針紋とはこのようなものを指したか?)

だが、ここでひとつの疑問が湧く。孔雀石は孔雀の羽に似た模様から名がついた、という。しかし宝石になるような美しいものは日本に出ない、ともいう。ならばこの名はいつ、どこから来たのだろうか。

試みに、三省堂の大辞林を翻くと、孔雀石(くじゃくせき)の項に次のように書かれている。「塩基性炭酸銅からなる鉱物。単斜晶系に属し、孔雀の羽のような緑色の絹糸状の光沢がある。銅鉱床の酸化帯に産し、飾り石となる。日本では、岩緑青と称し、顔料として古くから用いられた。マラカイト」

もともとこの石は、「岩緑青(イワロクショウ)」と呼ばれていたわけである。

実は顔料の岩緑青は飛鳥・奈良時代に唐から渡ってきた物質で、以来日本でも採集され、また類似のものが人為的に作られてきた。そして中国名をそのままに緑青(イワロクショウ)あるいは銅青(ロクショウ)と呼ばれてきたのであった。この石は中国でも古くは、緑青、石緑、青琅玕などと呼ばれていた。

そして先に結論を言ってしまえば、孔雀石の名が世に広まるのは18世紀、江戸中期になってのことであるらしい。木内石亭の「雲根志」などにその名がみえる。

ちなみに鳥の孔雀は推古天皇6年(598年)に新羅から贈り物として渡来したのが事始め(補記1)。珍鳥として賞玩され、日本画にも好んで描かれる。仏教の孔雀明王は孔雀に乗った姿でお馴染みで、奈良時代にはすでに仏像に作られていたという。日本人は孔雀の羽(の目玉)模様を古くから知っていたことになる。

孔雀とその羽の模様

(目玉模様の周りに広がる毛筋のさまを「ノギスジ」に喩えたか)

ところで今日、緑青(ろくしょう)という言葉で我々が想起するのはどういうものだろうか。

大辞林にはこうある。「銅の表面にできる緑色の錆(さび)。空気中の水分と二酸化炭素との作用によって生ずるものは、化学式 CuCO3・Cu(OH)2。水に不溶。孔雀石の主成分。顔料に用いる。普通見られる銅の錆は二酸化硫黄などの作用によって生じる

CuSO4・3Cu(OH)2が主成分。あおさび。銅青」

実際、私などは、緑青というと年月を経た銅板葺きの屋根や古い10円硬貨の表面に吹き出た淡い青緑色を連想する。草下氏はブロンズの彫刻を覆う緑青を述べている。これらの場合、緑青は銅に生じる自然な青サビで、化学的には塩基性炭酸銅(孔雀石の類)、塩基性塩化銅(アタカマ石の類)、塩基性硫酸銅(ブロシャン銅鉱の類)など、あるいはその混合物ということになろう。普通に見られる銅サビは、大辞林が指摘するようにむしろ塩基性硫酸銅で、孔雀石成分はあまり入っていないかもしれない。しかし一般にはこれらをひとまとめに緑青と呼んでいるのだ。

一方、顔料として伝統的に作られてきたものはまた成分が異なる。これは銅青(ドウセイ、またはロクショウと慣らし訓む)と称し、銅板に食用酢をつけて生じた物質を火で焙ったもので、化学的には塩基性酢酸銅の類である。絵画の世界では狭義のロクショウは酢酸性の人造顔料を指し、天然の孔雀石をイワロクショウと呼んで区別する。

字面では緑青(または石緑)、銅青と、中国本草学の名称で使いわけ、読めばいずれもロクショウと訓じるところがややこしいが、江戸時代以前にはこれらを化学的な組成で区別していたわけではないから、臨機に適宜判断して困ることもなかったのであろう。その上でいつしかロクショウ(銅青)とイワロクショウ(緑青)、さらに硫酸性の銅サビなどをひっくるめて広義に緑青と呼ぶようになったのは、日本人らしい融通無碍のなせる業であろうか。

銅板葺きの屋根にふいた緑青

緑青は安定物質で、いったん生じればコーティング効果により

銅板の腐食を防ぐ作用がある

そのあたりの前駆的な事情を江戸時代中後期の博物書に拾ってみよう。

まず平賀源内の「物類品隲」(1763) 巻2の「緑青」にはこうある。「一名石緑、和名イワロクショウ、画色に用いるには、水飛して三品とす。頭緑、二緑、三緑という。芥子園画伝に見えたり。摂津多田産、上品。下野足尾山産下品なり。」

そして巻1に「銅青」があり、「和名ならロクショウ。銅の精華なり。銅山自然の山気に薫蒸して出るものは石緑なり。人作を以って製し出すものは銅青なり」と。

つまり、天然のものは緑青(石緑:イワロクショウ)、人造物は銅青(ロクショウ)と区別した。芥子園画伝(かいしえんがでん)は清代(circa1700)の書で、これによると、中国では(日本でも)天然の緑青を擂り潰し、加熱して水分を飛ばしたものを絵の具とした。粉末にしたときの粒の粗さで3種の色が出せ、粗末を一番(または頭緑)、細末を二番(二緑)、きわめて微粒のものを三番(三緑)と呼んだ。粒度が細かくなるほど緑の色は明るくなる。

良質の緑青は「蝦蟇背」(ガマゼ)と呼ばれるもので、カエル(ガマ)の背中のようにイボイボがついた塊である。石州では「トンボのメ」と称した。表面のバブル状のイボを蜻蛉の複眼に見立てたのだろう。杜綰の雲林石譜(宋代)は「刷糸(ハケメ)の如し」と描写している(濃淡緑色のメノウ状の目玉模様あるいは縞模様を指すように思われる)。

蝦蟇背の中でも優品は色が黒緑色のもので、その次に緑色のものを上とした(と12Cの宗奭(そうせき)が述べている)。というのは黒っぽい原石を砕いて粉末にすると適度の緑色の顔料が得られ、初めから緑色のものは粉にすると色が浅くなるからだ。中国では緑青を空緑とも呼んだ。

中国での孔雀石の利用は古く、紀元前春秋戦国期の青銅器にトルコ石や孔雀石の象嵌細工が施されていたことは、以前ひま話(中国古代の緑松石象嵌青銅器)に述べた。唐代には上述の通り日本に岩緑青が渡ってきたが、大秦国(ローマ帝国)へ派遣された大使の贈物にも孔雀石の彫り物があったという。これらは7C頃から盛んになった銅山の開発に伴って産したものとみられる。この時期、中国では銅銭(開元通宝)の流通が急速に普及した。唐代末期には孔雀石の入手が難しくなったらしく、石彫の技も一時廃れるのだが、おそらく銅山の採掘が進んで、孔雀石の豊富な上部二次富鉱帯が掘り尽くされてしまったためだろうという。しかし明代(1368-1644)になると雲南産の孔雀石が中原に入るようになり、再び装身装飾具の細工に用いられた。当時の皇后の頭飾りに真珠と共に使われている。

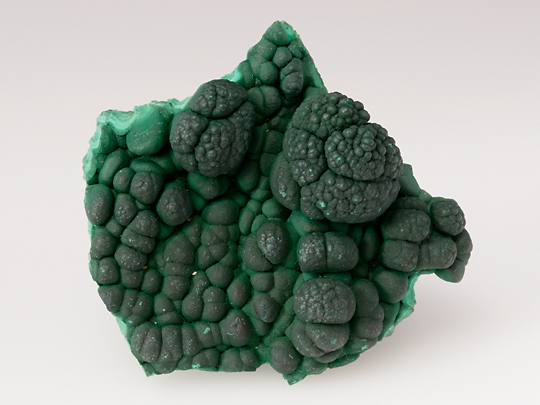

雲南省東川区産の孔雀石 蝦蟇背とはこういうものか

雲南省東川区産の孔雀石 トンボの眼を想わせる形状

同上 破面のレース模様

一方、銅青(ロクショウ)は人造の顔料で、上述の通り銅板を腐食して作った。本草彙にその製法があり、また天工開物には真鍮を使った製法が載っている。本邦では本草綱目啓蒙 巻4 金石之1金類に、「銅青:ナラロクショウ、アカガネノロクショウ。和州奈良にて造る故に、ナラロクショウという。画家彩色に用ゆ。アカガネ(銅)に醋をつけ火にて暖むれば青きサビを生ずるをこそげ取り、水飛する物なり。和の眼科の書にロクショウというは、みなこれ銅青なり。石緑に非ず」とあるから、銅を使ったのであろう。また眼薬用には酢酸性(水溶性)のものを使い、天然の孔雀石(水に不溶)は用いなかった。

ついでにいうと、紺青色の岩絵の具(岩紺青)にする藍銅鉱は中国では扁青、一名大青と呼ばれた。「物類品隲」は「和名イワコンジョウ。これまた画用には、水飛して頭青、二青、三青とす。空青より以下五種(注:空青、会青、鍮石(真鍮)、緑青、扁青のこと)、みな銅山より出づ。銅の精華なり。漢産、上品。摂津産、上品なり。」と述べている。

これら緑青や扁青は、「銅山自然の山気に薫蒸して出る」「銅の精華」だとしているが、この発想は中国で古くから(少なくとも11C来)あったものである。例えば杜綰は、ある石(韶石)が緑色であることを述べて、この石はいつも銅の鉱石の近くに発見されるから、あまり遠くないところに存在する銅の「芽」の気の蒸留によって生じるのだ、とした。

そもそも鉱脈は周囲の岩石の堆積層に伴って存在する裂け目のなかを、地下水(汁液)が自在に循環することによって形成(堆積)される、というのが伝統的な発想で、「大地の下には土や岩石や流泉水の層が重なり合っており、…それらは無数に存在する(微細な)気の上にあって、絶えず流動し変成して柔らかいものや堅いものを作っている」のである(鄭思肖:14C)。

さて、肝心の「孔雀石」だが、江戸期を代表する石コレクター木内石亭(1725-1808)の雲根志に出ている。

後編(1779)巻之1 緑青にいわく、「近世和産甚だ多し。最上品あり。形状ひとしからず、色また異なり岩緑青、土緑青あり。サビ緑青というは銅(あかがね)のサビなり、石にあらず。」 「今好事家に孔雀石といえるものを珍蔵す、これ緑青の上品なり、形状雲のごとく波のごとく或いは氷柱のごとく五色を交る物なり。」 「また笙を吹く人、笙石とて所持するものも緑青なり、笙の舌(いた)を摺るという。すべて銅山に産す。緑青あれば金青(こんじょう)あり、金青あれば銅あり、銅あれば金銀ともにあり。摂津国多田の銅山、同河辺郡若宮山中、同橋本山、同柳谷、信濃国水内郡艾谷、そのほか丹波、長門、佐渡、日向などより専ら出づ。諸国金銀銅山にも極て出すべし、本草に詳らかなり。」

石亭は、この頃には日本にも(彼が欲しくなるようないいモノが)沢山出ること、さまざまなタイプのモノがあること(色の違い、岩状、土状など)、銅に吹くサビは石ではないことを述べ、また楽器の笙の舌(リード)に微粒の緑青(青石)を塗ることにも触れている。そして孔雀石の描写を見れば、これが美しい形や複雑な色のバリエーションを具えた緑青であって、好事家の鑑賞に堪えるハイクラス標本であることが分かる。また三編巻四に孔雀石の項があり、孔雀の羽根に似ることが名の由来、産地は不明と述べている。

ではこの「孔雀石」は、当時国内に多産したうちの最上品だったのだろうか。

どうもそうでないらしいことは、小野蘭山の本草綱目啓蒙(1803) 巻6 石之4石類下を繙けば明らかになる。

いわく、「緑青 イワロクショウ 一名 畢石(石薬爾雅)。摂州多田、羽州阿仁、長州、野州、奥州会津などより出づ。凡そ銅山には緑青、扁青共に生ず。すなわち銅の精なり。数品あり。土中に生じて塊をなし、外面にイボあり、打破れば内にノギスジ(芒筋)あるもの、上品なり。芥子園画伝に蝦蟇背と云う。…」 「今紅毛より来るに孔雀石と云うあり。鮮緑色にして光ありて孔雀の羽色に似たるゆえに名づく。すなわち、蝦蟇背石緑の一種なり。」 「また一種色浅きものあり、和名笙石、響銅(さわり)上にて磨して笙簧(ショウノシタ)に塗る。これ、鸚鵡石なり。雲林石譜にいわく、色浅緑甚だ堅からず、名を鸚鵡石、撃取り銅盤を以ってその色に磨く、笙靖くべし。」 「また一種ほかの石に細砂の如く緑青の著しきあり、また扁青とまじりつくあり、また塊をなすものに扁青のまじるあり、みな下品なり。」(補記2) 「和方眼薬に入るロクショウは、奈良ロクショウなり、漢名銅青という、すなわち赤銅のサビなり。」

孔雀石は紅毛(オランダ)渡りの品であったことが分かる。国産でもなければ唐渡り(中国産)でもなく、欧州またはオランダの通商圏から来たものと思われる。

おそらくはロシア産であろう。というのは、18世紀はウラル山脈中央地域で鉄や銅の鉱床が発見されて鉱工業が興り、これに伴って素晴らしい孔雀石が世に出回り始めた時期だったからである。そして当時オランダの商船は競争力の高い輸送コストを武器にスウェーデンやロシアと西ヨーロッパとを結ぶバルト海交易をほぼ完全に支配していたのであった。

スヴェルドロフスク州エカテリンブルクの南 60キロのグミョーシキで孔雀石が発見されたのは一説に

1702年だったという。古代の鉱山跡を掘り返していて出たのである。(補記3)

それはちょうどロシア鉱産業の立役者、ニキータ・デミドフ(1656-1725)が、ピョートル大帝の命によってエカテリンブルク付近のネヴャンスクに建設した国営製鉄所を、そっくり払い下げられた年である。これを皮切りにデミドフは、大帝の絶大な支援の下、ウラル各地(やシベリア)に次々と鉱山を開き、製錬所や鋳造所を建設してゆくのだ。(cf.

ロシア帝国の成立とウラル鉱工業の始まり)

一例を挙げれば、1721年にヴィソコゴルスキーに鉄山を開き、翌年に製鉄所を建設するが、これが鉱業都市ニジニ・タギルの始まりである。その頃この地方の農奴たちが緑色の石の塊を所有していることにデミドフは注目している。それは孔雀石であり、孔雀石があるならば、(なにしろ鉱脈のカンテラであるから)、当然銅鉱石も出るに違いなかった。そして実際、後に大鉱脈が発見されるのである。(補記5)

孔雀石は土状や薄い皮膜状、皮殻状で産するのが普通で、これらは銅鉱脈への目印になるし、また銅の鉱石になるが、美しい宝貴石とはいいがたい。しかしウラルには稀ながらきわめて緻密で良質の石が出た。たいてい手のひらサイズ以下のナゲットであったが、時には大塊も出た。この孔雀石が装飾材としてもてはやされ、寺院やロシア皇帝の宮殿を飾ったり、芸術品として無数の細工物が製作されるのは18世紀の終わり頃から19世紀にかけてのことである。しかしその声望は18世紀半ばにはすでにロシア帝国の首府や欧州にまで聞こえていた。

1761年、フランス科学アカデミーの天文学者ジャン・シャップ・ドートロシュ(1722-1769)は、同年6月6日に太陽の前を金星が横切る天体ショーを観察するため、ウラル地方を訪れた。

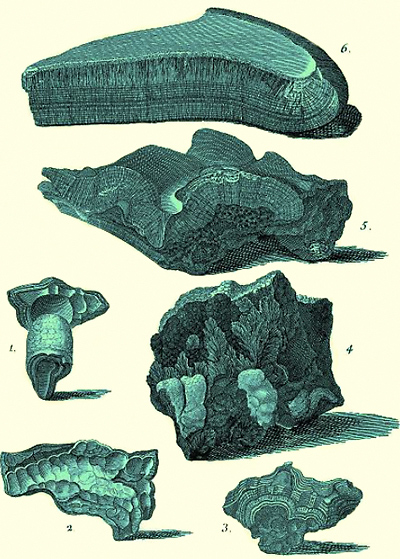

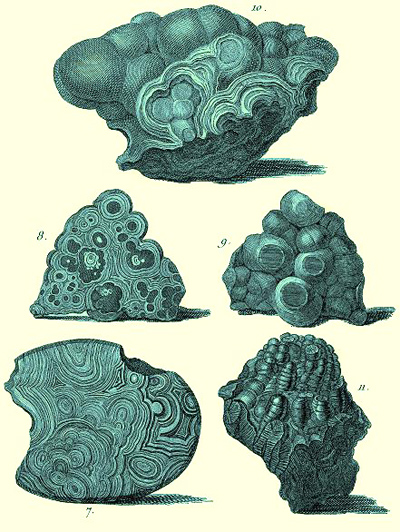

その時の見聞や収集した資料が「フランス王命によるシベリア旅行」(1768)としてパリで出版され評判になるが(ウラル山脈以東をシベリアと呼んだ)、ウラル産の鉱物についても章が設けられており、数点の孔雀石標本が銅版画で紹介されている。未加工の原石や切断研磨された標本で、研磨面には見事なレース模様が見える。標本の出自についてドートロシュは、「ソリカムスク南方、およびスークソン北方の銅山のもの」と記している。ソリカムスクはウラル山脈西麓(つまりシベリアではない)の地で、ロシアの製塩の中心地として栄えたが、1630年代に銅鉱脈が発見されて以来、銅鉱業のひとつの中心ともなっていた。17世紀のうちにすでに鉱脈は尽きていたとの情報もあるが、少なくとも18世紀中頃は周辺の銅鉱石を製錬していたようである。

ドートロシュ(アベ・シャップ)の紀行で紹介された孔雀石(など)

グミョーシキ鉱山は初め官営であまりうまくいってなかったが、1757年頃アレクセイ・トルチャニノフ(1704?-1787)に下げ渡され、ほどなく大きな利益を上げるようになった。トルチャニノフはこの山の銅鉱石にしばしば混じっている孔雀石に最初から関心を抱いていたといわれる。掘り出された鉱石の中に見栄えのよい孔雀石があれば、とり分けさせた。石工を連れてきて細工物を作らせた。彼は目端の利く商人で、自分の工場で精錬された高品質の銅を売り込むために学者方や有力な事業家を鉱山に招いた。孔雀石も見せた。蒐集家も歓迎された。欧州は博物学の時代で、この種の珍奇なモノには博物標本としての価値が認められていたのである。

探検家のP.S.パラスは1770年にグミョーシキやニジニ・タジルを訪れ、報告書の中でこれらの地の孔雀石について言及している。1770年代から80年代にかけて何人かのロシア人やヨーロッパ人の探検家・旅行家がグミョーシキを訪れ紀行を残したが、孔雀石の形態的な特徴や美しさをこぞって熱く語っている。そして銅山の主が、自然界のかくも珍奇かつ驚異的な美を体現した標本を収集し、保存していることに賛辞を惜しまないのであった。優れた博物コレクションは持ち主の高尚で洗練された啓蒙主義的知性(と富と)を示すものとされていた。巷の事業家と違い、彼こそはロシアの鉱山の富を真に有効活用している人物だというのである。よいしょっ。

アレクセイは孔雀石を加工させて、さまざまな身の回り品に使ったが、幾ばくかの原石は(おそくとも1780年代には)イタリアのフィレンツェ(フローレンス)に送られ、伝統的な石細工(モザイク石絵)職人の手で貴族趣味にあった装飾品に仕上げられたとみられる。ウラル産の孔雀石は切り出して磨くと濃淡さまざまな緑色の縞目や複雑華麗な幾何学模様が美しく浮かびあがった。あたかも孔雀の羽が広がった様を見るようで、ロシアや欧州では「孔雀石」(Peacock

Stone)と呼んだ。(補記6)

アレクセイの死後になるが、1789年、彼の妻子は女帝エカテリーナ2世の恩顧を求めて装飾品級の孔雀石塊を献上している(エカテリーナは美石フリークであった)。

1775年に掘り出されたもので、大きさ約1x2m、重さは1504kg

あった。アレクセイの秘蔵品だったと目されるこの巨塊は、現在サンクト・ペテルブルクのフェルスマン鉱山博物館に収蔵されている。

エカチェリーナ2世に献上された孔雀石塊

雲根志後編の出版は、ドートロシュのウラル訪問から18年後、上述の大塊が掘り出されて4年後のことであるが、その頃には早くもウラル産孔雀石の博物標本または商品見本が、オランダ船に乗って世界を半周し、日本の愛石家の珍蔵に帰していたと考えてよさそうである。

孔雀石はほぼあらゆる銅山に出るとはいえ、装飾品級となれば話は別だ。当時はまだ大量の孔雀石細工が市場にあふれ出る前で、ウラル産の原石標本は欧州でも珍奇なものであったから、極東の日本ではなおさら入手が難しかったはずである。お金も相当にかかったことは想像に難くない。それでも当時の愛石家たちは長崎あたりで開かれるロックショーに人を遣わして、最上品の緑青確保に手を尽くしたのであろう。「孔雀石」の名は、欧州での雅称(商品名)をそのまま訳したものと考えられる。

最後にその名の由縁だが、草下氏は「孔雀の羽の模様」とするが、小野蘭山は「孔雀の羽色に似たるゆえに」と書いている。大辞林も「孔雀の羽のような緑色」と描写している。楽しい図鑑は「羽の模様にちなんだ」派である。模様に由来するのか、色や光沢に由来するのか、この点はどう考えればいいだろうか。

私自身は、同心円状の年輪模様や層状の縞模様こそ宝石としての孔雀石の特徴であり、前者は孔雀の羽の「目玉」模様に似ているというイメージを持っている。実際この種のパターンが複雑に組み合わさったレース模様や渦巻くブルーミング模様の見事さによって、ロシアや欧州では孔雀石細工が大いにもてはやされたのであった。

一方で、バジョーフの(創作)民話「銅山のあねさま」(山の女王)を読むと、グミョーシキのお山では孔雀が取れたし、四十雀(シジュウカラ)もミソサザイも出た、と書かれている。それぞれ孔雀石、藍銅鉱(原書でラゾーレフカ、和訳、英訳ともルリ/ラピスラズリとされているが、島原訳では藍銅鉱)、自然銅(のマット状のもの)のことで、昔のウラルの民衆は羽毛の色が似ている鳥になぞらえて石を呼んだことが分かる。つまり模様を賞玩して孔雀石と呼んだ人々と羽色によって孔雀石と呼んだ人々とがあり、由縁の多重性はこの時点ですでに存在していたと考えなければならない。

そして江戸期の日本での事情はまた少し違っている。石亭も蘭山も目玉模様にはほとんど言及しておらず、むしろ形態の妙に惹かれていたことが窺われる。これは本草綱目啓蒙より少し後に出た佐藤信淵の「経済要録」(1827)も同様で、いわく「極青の緑青はその塊を打破すれば、自然に束針紋あり、光彩、美艶にして孔雀の尾に似たり、故に孔雀石の名を得たるものなり」とある。模様(束針紋)が孔雀の尾に似ているとも、その光彩(色つや)が孔雀の尾に似ているともとれるが、信淵の言う「束針紋」にしろ、蘭山の言う「ノギスジ」(補記7)にしろ、いずれも細針状の結晶の集合がなす形であり、ドートロシュの図版でいえば4のタイプに相当するものと思われる。

彼らは色の濃淡による年輪紋や刷毛目でなく、結晶の集合形態と質感(色を含む)に孔雀を見たのであろう。そしてこの「模様」は確かに孔雀が羽を広げたさま、あるいは(目玉紋を取り巻く)細い羽毛の形と色とに似ている。

この解釈は彼らが手にした孔雀石が加工品(研磨品)でなく、自然のままの博物標本であったためかもしれない。目玉模様や縞模様は切り出して面を磨き上げてこそ美しく描き出されるが、形態的な美しさはむしろ自然な表面や破面においてよく観察される。

付言すると今日の日本では孔雀石の名が鉱物種名マラカイトと等価の総称(和名)として扱われている。ならば、孔雀の羽の色という見立ては実に説得力がある。なぜなら、すべての孔雀石が目玉や束針模様を示すわけではないが、孔雀の羽の色はすべての孔雀石に共通の特徴だといってもいいからである。てなところでお茶濁す。

cf. No.725 孔雀石、 No.726 孔雀石(藍銅鉱仮晶)

補記1:ただしこれはアジアや中国に生息するマクジャクである。また京都醍醐寺蔵の紙本の「孔雀明王」はマクジャクに乗っているという。欧州人が連想するインドクジャクが日本に来た可能性があるのは1408年に南蛮船が漂着したときで、象と一緒だった、と荒俣宏氏は述べている。いずれにせよ江戸期にはおなじみの鳥で、クジャクの見世物が流行し、孔雀を鑑賞しながら茶を喫する「孔雀茶屋」も開かれていた。

補記2:藍銅鉱が風化されると孔雀石になるが、両者はしばしば共産する。米国では2者が互層をなす鉱石をアジュールマラカイト(アズロマラカイト)と呼んで珍重するが、江戸期の日本では「下品」として格下扱いにされていたようだ。おそらく顔料を製するに不適、という実用的な根拠があっただろうが、派手なものより渋いものが優る、という趣味的判断もあったかもしれない。

ついでながら、明治期の鉱物書には、扁青をラピスラズリとし、マラカイトを孔雀石(石緑)、アズライトを銅青石と判じているものが見られ、鉱物学の黎明期には学名と古来の和名との比定に多少の苦労があったようである。

補記3:ウラルには紀元前2千年紀に遡るとされる古代の銅山跡があり、このひとつが1702年に再開発されてグミョーシキ銅山となった。南ウラルの埋葬遺跡からは孔雀石の耳飾りが発掘されているという。孔雀石が銅鉱に伴うことはウラルの山師の間でよく知られており、タギル川の上流ではグミョーシキに先立ち 1645年に(宝石質ではない)孔雀石が、のちに銅鉱脈が発見されている。

補記4:石亭や蘭山が述べた孔雀石は、その名称、高品質であること、時代的な一致から、ウラル産であろう、と私は考えるのだが、なにしろ銅山ならばどこにでも産する鉱物だから、絶対にそうだとはいえない。ほかの候補としては、欧州ならハンガリー、ドイツ、スイス産ということも考えられる。

補記5:1770年にパラスがニジニ・タギルを訪れた時、腎臓状の孔雀石塊を手にして、グミョーシキ産によく似ていると認めた。しかし銅鉱は低品位だったため鉱山はほどなく見捨てられ、同時に孔雀石も忘れられてしまった。その後、1814年に富鉱が発見されてルジャンスカに一大銅山が開かれる。

ちなみにウラルの東側エカテリンブルクから430km

北方のボゴロフスクは18世紀中頃(1758)から高品位の銅鉱を産して、その後も20世紀初までウラル産銅の中心地のひとつとなっていた。鉱物界では自然銅の結晶標本で有名だが、こちらでも孔雀石が出たとの情報もある。

補記6:孔雀石(ピーコック・ストーン)の名は古くはローマ時代にさかのぼる。当時のイタリアでは邪眼除けのために目玉模様をもつ孔雀石の護符が作られており、それが孔雀の羽の色と目玉模様になぞらえられた。ウラル産の孔雀石は初期にはイタリアの職人の手で加工されたとみられるが、あるいは最初にウラルの石をこの名で呼んだのは彼らであったかもしれない。(ウラルの民衆が孔雀と呼んだのとは別のレベルで)

ちなみに米国のアリゾナ州はかつて本鉱の名産地で、目玉模様のものをやはりピーコック・ストーン(孔雀石)と愛称した。

補記7:ノギスジ。芒(のぎ)の筋。 ノギは米や麦の花の外側の穎(えい)の先端にある針状(トゲ状)突起。

補記8:「西洋事物起源」によると、西洋では天然の岩緑青と人造の銅青はテオフラストス(BC371-287)やディオスコリデス(circa

AD40-90)の時代から利用されており、いずれも aerugoと総称されていたそうだ。主として膏薬その他の医薬品に用いられ、また顔料としても用いられた。

天然の aerugo(岩緑青)についてプリニウスは、「溶融すると銅が出来る鉱石(孔雀石?)と同じ性質の物質がキプロスの鉱山で剥ぎとって採集される」と述べており、ハンガリーでは今(18C末)も同じことが行われている、とベックマンは言う。ハンガリーでは古い銅鉱山から流れ出る澄んだ水を大きな容器に入れて放置しておき、底にたまった緑色の泥状物を回収するのである、と。

一方、人造の aerugo(銅青)は、強い食酢やワインの製造時にできた酸敗残滓を銅板に作用させ、生じた緑色の塩をかきとって集めた。中国や日本と同様の製法で、これもギリシャ・ローマの昔からベックマンの頃まで変わらなかった。ただしフランスのモンペリエでは随分効率化が進んで、大量生産されるようになっていた。乾燥させたブドウの茎を強いワインに浸け込んで発酵させる。そしてこの茎と銅板とを交互に重ねて陶製の壺に仕込み、数日ごとに腐食した銅板の表面から銅青を掻きとるのである。銅青の製造はフランスでは15世紀においてもすでに長い歴史を経た産業だったといい、大きな利を生むものだった。しかし18世紀末になると、他の国々でも銅青を安価に作れるようになったため、フランスの優位はなくなった。

オランダでは蒸留銅青という名称の品が作られ交易された。これは銅青を再度酢酸に溶解して精製し、結晶化したもので、通常の塩基性酢酸銅でなく、中性酢酸銅が出来た。この製品はかなりの期間オランダだけが供給していたが、やがて製法が洩れて欧州各地で作られるようになったという。

ベックマンの時代には、天然の岩緑青と人造の銅青とは区別されていた。ドイツでは人造の銅青は

Spangrun

と呼ばれた。多くの著者がこの語を「スペイン緑」と訳しており、スペイン由来の塗料であると考えているが、自分としてはその説にはまったく根拠がないと思う、とベックマンは述べている。

補記9:余談だが、福島県郡山三春近傍に、昭和初期に長石を掘る小さな露天掘り鉱山があった。ここには「青い苔とまちがえるような美しいリン銅ウラン鉱」が出た。現場の人々はこれを緑青と呼び、そのうち銅が出るかと思っていたらしい。