| 1031.水晶 鱗形の小面2 Quartz rare faces (マダガスカル産) |

ドイツ語圏に美しい鉱物写真を掲載した専門誌 Lapis

がある。その英語版扱いで extraLapis English

の刊行が始まったのは 2001年のことで、記念すべき初号はマダガスカルが特集された。副題に「鉱物と宝石の天国」とある。実際、それは私たち鉱物愛好家が抱くこの島のイメージでもあった。

昔、北杜夫は「マダガスカル島にはアタオコロイノナという神さまみたいなものがいるが、これは土人の言葉で『何だか変てこりんなもの』というくらいの意味である。」という書き出しの変てこりんな本を書いて大当たりをとった(※「どくとるマンボウ航海記」

1960年 氏の初の商業本)。氏が初めて島を訪れたのはそれから

15年後で、「マンボウ周遊券」(1976)に紀行がある。特に鉱物に触れているわけでないが、フランス人の避暑地である高地アンチラベの宝石店に寄ったり、首都タナナリブの金曜市を見物したことが書かれている。金曜市は「ちゃちな宝石屋、石屋が多い。さまざまな原色の石を並べているのが、けっこう愉しい。」との印象で、どういう客層があるのだか分からないが、なにしろ島では綺麗な石がいろいろ採れたのだろうと思われる。

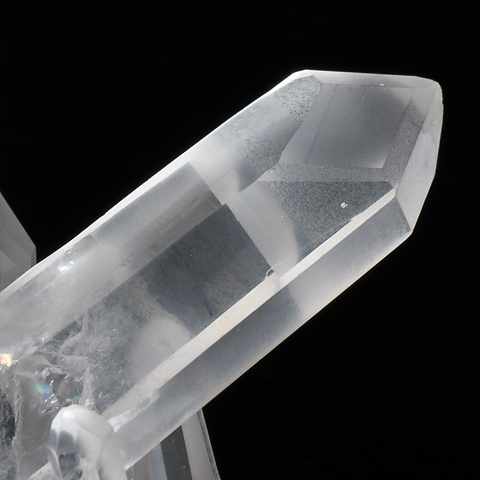

画像の水晶は同島ベトロカ産と標識されたもの。ベトロカがどういうところか

mindat

を見てもさして詳しい記事はないが、「ベトロカ産の緑色宝石質の透輝石の結晶が、アンチラベの鉱物市場でコーネルピンの名で出ていることがある」とある(同地にコーネルピンも産する)。産出鉱物リストにはもちろん水晶が載っている。

上掲の extraLapis No.1は、島のスカルン地域はしばしばカット可能な宝石質の鉱物を産すると述べ、代表として硬石膏、燐灰石、コランダム、透輝石、グランディディエライト、ヒボナイト、コーネルピン、正長石、金雲母、サフィリン、柱石、スピネル、トリアン鉱、くさび石、ジルコンを列記する。

ベトロカは島の南部にある長さ350kmに及ぶスカルン帯(ベトロカ-ベラケタ帯)に属し、金雲母の有名産地だそうだ。片麻岩中にガーネット、珪線石、菫青石、サフィリン等が含まれる。変成作用の環境は 850℃以上、7-8kb(地中20kmの圧力に相当)という。金雲母の採掘が始まったのは 1927年で、50年代には 26の企業が 102の鉱山を掘った。52年に1,000トンを超える産量を記録した。その後市場が低迷して鉱山数が激減、 70年代には天然品が合成品との競争に勝つことは至難となった。地表付近の鉱体は 20世紀末までにほぼ採り尽くされたそうだが、透輝石、サフィリン、柱石、金雲母の美麗標本に新産のものもあるらしい。(あいにく水晶については言及がない。)

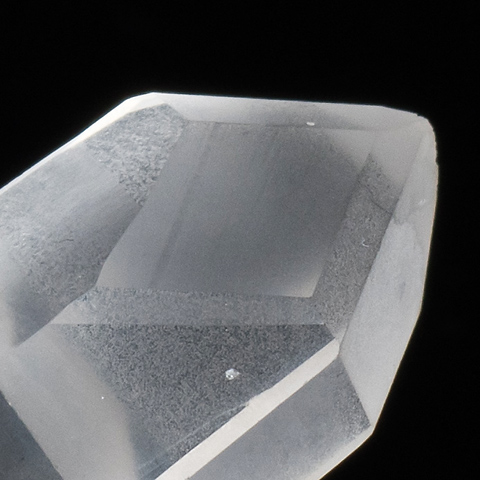

この標本についての観察は画像の下にコメント扱いで記したが、柱面に大傾斜面を伴う結晶で、傾斜度の変化する位置(柱面高さ方向)を両端点として間に鱗形ないし爪形の小面が稜付近にいくつか見られる。これらの面には条線が現れている。

また結晶全体にドフィーネ式双晶の境界と思しい囲み線が、面を跨って不定形に生じている。これらの境界は面成長の様相が領域の間で異なることを示している。そして境界線が柱面の稜を跨ぐ付近ではこれに呼応するかのように、やはり鱗形の小面ないし緩斜面、あるいは粗度の異なる平面が現れている。鱗形の小面の形成はそもそもこうした結晶構造の不整合(歪み)が推進力となるのかもしれない。

なお画像には明示していないが、柱面にはブラジル式双晶と思われる幾何学的な境界線も含まれている。cf.

No.986

なんだか変てこりんな水晶で、さすがにアタオコロイノナの息のかかった島だと思う。

本品は米国の水晶愛好家のコレクションだったが、彼に標本を売った標本商が買い戻しを引き受けて再び市場に出た。今は私の手に。これまたアタオコロイノナのお導きか。

補記: Wiki

で「アタオコロイノナ」を引くと、北杜夫の言及がほぼすべてで、あまりに暑いので地中に潜ってそのまま行方不明になった神だという趣旨の説明が、氏の昆虫記から転載されている。

上掲のマダガスカル紀行には、在留日本人のパーティーで長く滞在している商社の人にこの神のことを訊ねたが正体が分からなかった、と述べられている。現地語の話せる東食の

T青年は「アタオイノナというと『なにか御用ですか?』の意だと言っていたが。」、と。

北氏にもなんだかよく分からない神のようだ。

補記2:20世紀中頃、天然の雲母は電気絶縁材料として大きな需要があり、資源が偏在するために合成研究が始まった。鋳物の製造の際、融鉄に蛍石を装入して珪酸分を除去することが行われるが、その鉱滓から雲母が見出されたことが端緒となって、フッ素型の雲母は常圧で合成できることが分かった。

1954年、ドイツでという。

その後、水熱法や溶融法で絶縁材用の大結晶を合成する研究が進んだ。しかし60年代以降、安価で優れた別種の絶縁材が普及したことから、雲母の用途は金属の鋳造・樹脂成形等の離型材、樹脂材の改質、溶接用フラックス(フィラー)、化粧基材等へ移っていった。

純粋な合成雲母は遷移金属や重金属を含まないため、白く透明性が高い。逆に微量の金属を混ぜて色や機能を調節することも出来る。

合成雲母にはいくつかの種類があるが、比較的大きな結晶が得られるのはフッ素型金雲母という。無色透明な

5cm大の結晶が容易に作られるそうだが、粉砕したものは化粧品の基材として優れた性質をもち(くすまない)、マグネシウム(2価)分を鉄分(3価)に替えると紫外線吸収機能を持つ。パールマイカ顔料の基材にも用いられる。

なお、水熱法では天然物と同様の水酸型の雲母が合成できるが現在は行われておらず、溶融法によるフッ素型が市場に供されている。K四珪素雲母、Na四珪素雲母などは天然にないタイプの合成物である。